「麒麟がくる」をもっとおもしろく観るための、やさしい歴史解説記事7選

NHK大河ドラマ「麒麟がくる」観ていますか?初回に続いて2回目もおもしろかった〜!Twitterでも話題になっていますが、見どころは斎藤道三が娘の婿に毒を食らわすシーン。和樂webのSlackにある戦国時代チャンネルでも盛り上がりました。今朝出社して「あの茶碗は当時あったのかしら?」「あの場面だと道三の家来がお茶を運ぶのはおかしいんじゃないかな?」など編集長が気になった点を教えてくれましたが、とはいえ時代考証がしっかりなされているだけあって、みんな口を揃えて「おもしろい」。

さて、そのおもしろい「麒麟がくる」をもっとおもしろく観るために、和樂webにある記事の中からいくつか厳選、一部を抜粋してみました! これから追いかけて1話2話を見る人も、現時点で「戦国時代のことちんぷんかんぷんで挫折しそう...」な人も、まずはこのnoteを読んでみてください!

そもそも戦国時代っていつ頃のこと...?

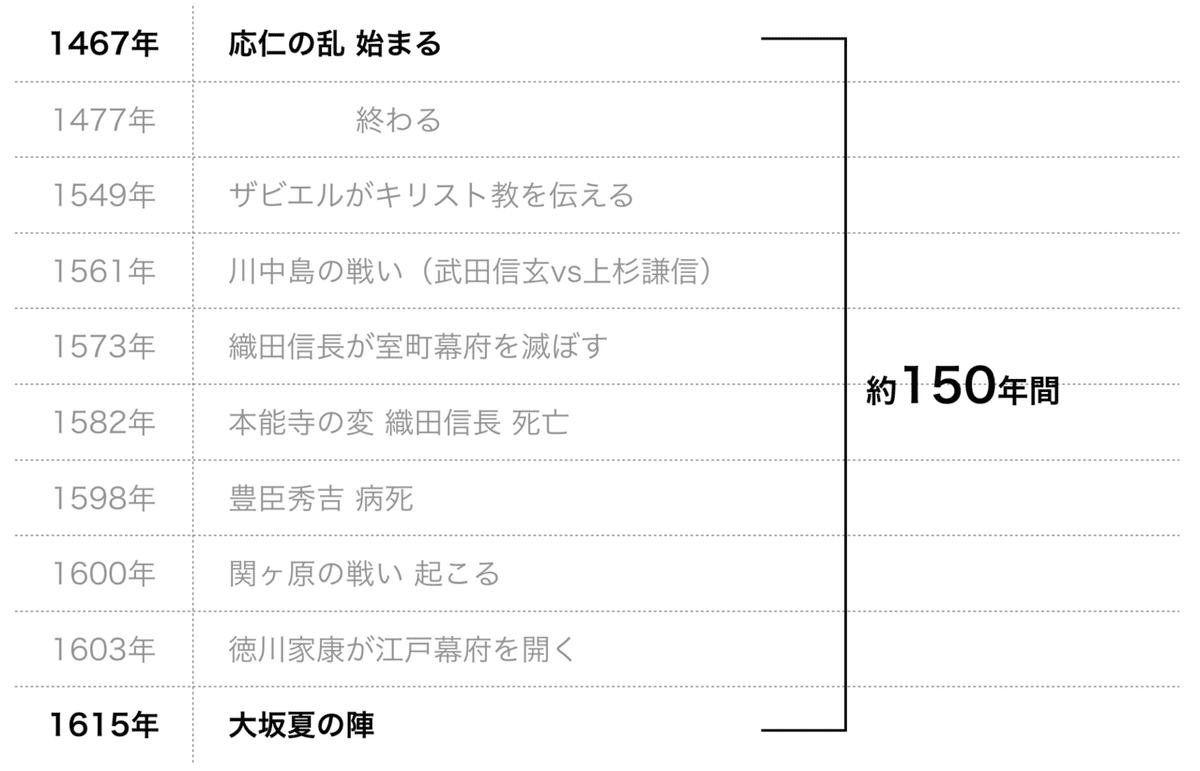

諸説ありますが、一番覚えやすいのは「応仁の乱(1467年)」が始まってから「大坂夏の陣(1615年)」が終わるまでの約150年間です。

まずは、戦国時代の始まりとされる1467年の「応仁の乱」について。それまでの京都は足利将軍が統治する室町時代が続いていましたが、やがて将軍の弟と息子で後継争いが始まります。これが「応仁の乱」の始まりです。

両軍ともに兵を集めてだんだんと大きくなり、しまいには「良い条件だすからこっちこない?」みたいな駆け引きまで始まって、もう誰が敵だか味方だかわからなくなってしまう。そんな状態が10年間続き、京都がぐちゃぐちゃになる。いわゆる「乱世」…その名前のとおり、世の中が乱れてしまうわけです。これが戦国時代の始まりです! そのあとは「じゃあ俺が!」「私が!」と全国のあちこちから戦国大名が登場します。その後、織田信長の後押しで足利義昭が15代将軍に就任し、統治を図るんだけど、将軍と信長が喧嘩して、最終的には信長が将軍を京都から追っ払っちゃうんですね。それで室町幕府が滅んじゃう。これが1573年のことです。

▼続きはこちら!

本木雅弘さん演じる「斎藤道三」って、もともと武士の家ではなかったの?

斎藤道三はもともと油売りでした。最終的には美濃(現、岐阜県)の国主になりましたが、どうやって上り詰めたかというと、美濃守護の土岐(とき)家の家臣と仲良くなって入り込み、家中の派閥争いを巧みに利用して出世していきます。そして守護代の斎藤さんの名字をもらい、守護の土岐さんを追放して、No.1の座まで奪っちゃった。もっとも最近、この国盗りは、道三の父と道三の2代で実現させたという見方が主流です。

吉田鋼太郎さん演じる「松永久秀」が日本で初めて爆死した人?

松永久秀っていうのは、たしかに爆死したことで有名な人です。久秀は織田信長に仕えて、2度裏切ったあと、居城を包囲されて「名物の茶釜を渡せば命を助ける」と信長が伝えたのに、それを拒んで、茶釜に火薬を入れて爆発させて死んだといわれてきました。もっとも、実際は爆死ではなく、城に火をかけて自害したともいいますが。

▼続きはこの記事で!

織田信長は斎藤道三の城から基礎を学んだの?

信長が築いた小牧山城は、それが全てではありませんが、道三の稲葉山城をお手本にしたと考えられます。小牧山城は、石垣造りの山頂に城主の御殿、山麓に居館を作るという二重構造が見られますが、道三の稲葉山城時点ですでに、山麓の居館に加えて、山頂部に、石垣で護岸し、御殿を作って住んでいたことがわかってきました。私たちは後世に伝えられた軍記物や小説などで、斎藤道三には、「時世に長け、要領よく立ち回り、下剋上で成り上がったという少しズル賢い人物像」をイメージしたり、織田信長には、「カリスマ性のある独裁者で、無慈悲で冷徹、エキセントリックな人物像」を抱きがちです。けれど、このような発掘調査の記録を追うにつれ、戦国時代という荒々しい時代を生きながら、時に城造りにおいて、子弟関係を育んだり、伝統文化や教養を受け継いだりしてきてのだと思うと、また違った視点から、歴史上の人物たちの素顔に触れることができる気がします。

▼詳細はこの記事で!

向井理が演じる「足利義輝」ってどんな人物だったの?

征夷大将軍は武士だけに絞ると、将軍は鎌倉時代に3人、室町時代に15人(重複含む)、江戸時代に15人いるが、剣豪と呼ばれるのは、たった一人。

その人物こそ、室町幕府13代将軍足利義輝(あしかがよしてる)です。義輝の時代は、家臣が政治の実権を握り、将軍がたびたび京都を追われる事態となっていました。しかし、義輝はそれに屈することなく、あくまで武家の棟梁(とうりょう)であろうとし、自ら剣の極意を会得したのです!

▼もっと詳しい解説はこちら!

火縄銃っていつ伝来したものなの?

日本への鉄砲伝来は1543年。驚くべきは、日本の鍛冶職人はそれから僅か1年程度で鉄砲をコピーしてしまったということ。戦場への定着も極めて早かったそうです。16世紀半ばには、畿内に火縄銃の生産を主幹産業とする集落まで登場しました。供給があるということは、それに見合う需要があるという意味ともいえます。同時に、ヨーロッパ発の武器であるマスケット銃は極東の島国日本で独自の文化を形成していくのです!

▼続きはこの記事で!

ドラマでは青年期からスタートしていましたが、明智光秀の幼少期は?

明智光秀は非常に謎の多い人物です。素性を含め、織田家につかえるまでの前半生がよくわからず、本能寺の変の動機もわかっていない。さらに彼の死についても、さまざまな伝承があります。生まれに関しても謎が多く、父親については刀鍛冶説、出世の土地に関してもさまざまな説があります。

▼前半生のことをまるごと解説!

戦国時代の戦い方に作法はあったの?奇襲攻撃ってあり?

戦の手順を踏まずに戦を仕掛ける。その代表格が「奇襲攻撃」です。とにかく、戦う意思はある。積極的に勝ちに行きたい。しかし、兵力差がある。このような場合に、手順を踏まずに、相手の隙を突こうと考えます。(まさに「麒麟がくる」第2回のように!)

相手を油断させるには、絶対に攻めてこないだろうと思う状況を作ること。もしくは、物理的に油断する状況を狙うか。そのひとつが「夜討ち朝駆け(ようちあさがけ)」です。「夜討ち」は夜襲、「朝駆け」も早朝の急襲で、どちらも相手の疲労がピークになった時間帯に攻撃を仕掛けます。敵陣の近くまで移動するのも、夜陰に隠れて行うことができて、効率的なのです!

▼続きはこちら!

和樂を応援してくださる方の投げ銭お待ちしております。