認知行動療法 part2

自動思考

引き続き、カウンセリングで実際おこなっていることの一例として認知行動療法をとりあげます。

認知行動療法を具体的に説明していきます。

part1で話したように、何か出来事が起こった時にぱっと浮かぶ考えを「自動思考」といいました。

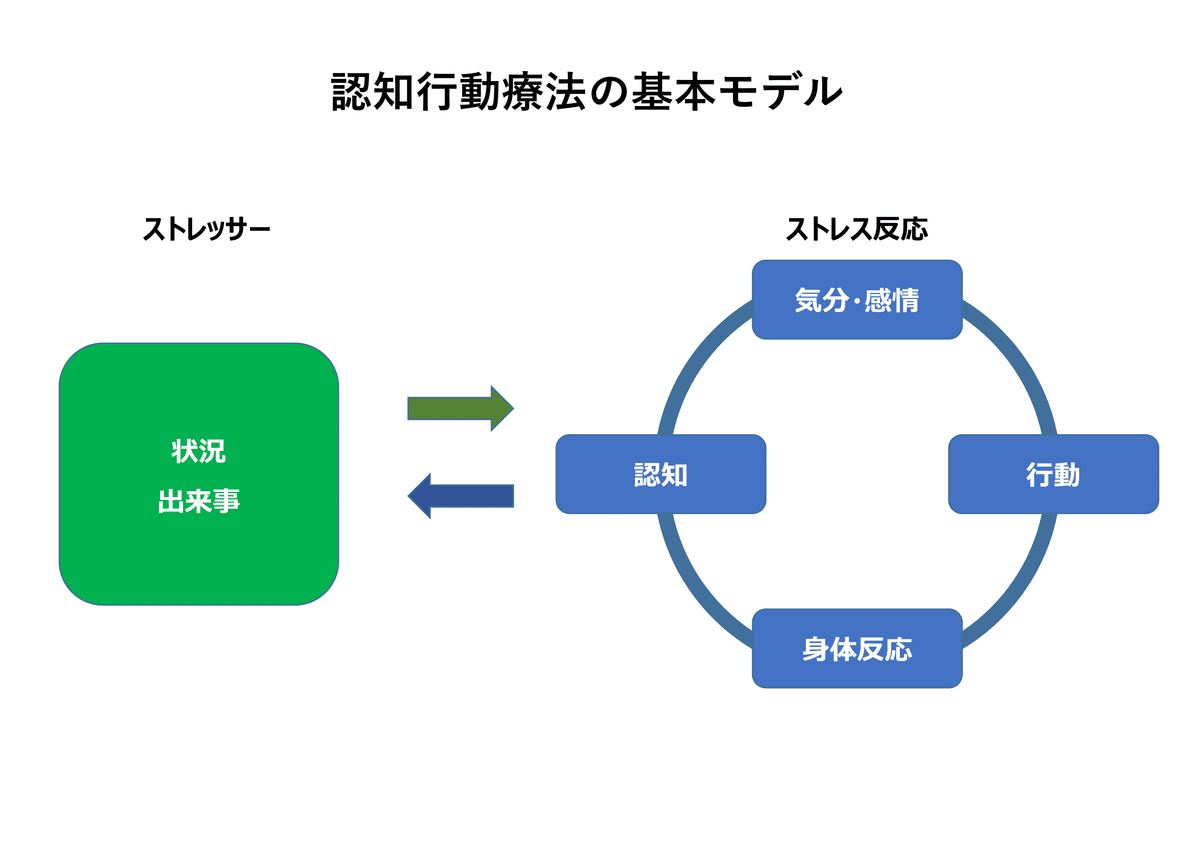

図で分かりやすくまとめると以下のようになります。

ストレスとなる出来事に遭遇し、ぱっと認知(考え・イメージ)が沸き、それと同時に気分・感情、身体反応、どんな行動をその時にとったかが連動していることが分かります。

出来事を例にあげてみましょう。

part1での出来事を改めて上記に図に当てはめてみましょう。

出来事:休職中に家族から「いつ復職できそう?」と言われた。

認知:ただでさえ、復職に際して焦っているのに、家族から理解されていな

い。

誰も私の気持ちなんて誰も理解してくれていない、孤独だ。

身体反応:心臓の動悸症状(ドキドキ)、胃・腹痛

気分:悲しい、イライラ

行動:家族に対し、怒鳴る

涙が出る

どか食い

一つの出来事に対して個人の中でこれだけの反応が連動し、起こっていることが分かります。

このようにみてみますと、認知(考え・イメージ)と行動はそれぞれの気づきによって対処行動を身に着けて変化させることが出来るということが分かります。

セルフモニタリング

出来事に対し、上記の図に当てはめて、自己観察することをセルフモニタリングといいます。

セルフモニタリングをすることで、出来事に対し各反応を客観的な視点を担保しつつ、自分の中で何が起きているのかが把握できるようになります。

それは、主観の渦に巻き込まれない、一歩引いた立ち位置を確保できることでもあります。

認知行動療法を取り組む際に、こうしたセルフモニタリングは最初はセラピストとの共同作業でおこない、次第に一人で出来るようにクライエントに練習してもらいます。

勿論、こうした経緯をクライエントに丁寧に説明をし、認知行動療法を選択する・しないは、クライエントの自由意志で選択していただくことが大切です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?