夏には忘れる冬の熱

身の焦げるような炎天。

屋根のない駅で、額に汗を滲ませながら、私と同じ電車を待っていたのは、百治さんという名前の方でした。雲の白さに眩暈がしたことは覚えています。それから、百治さんの顎に、一粒の汗が伝っていたことも。

無人駅で立ち眩みを起こした私が、地面に倒れ伏す前に手を引いてくれたのが百治さんでした。駅には二人しかいなかったのだから、当たり前ではありますが。

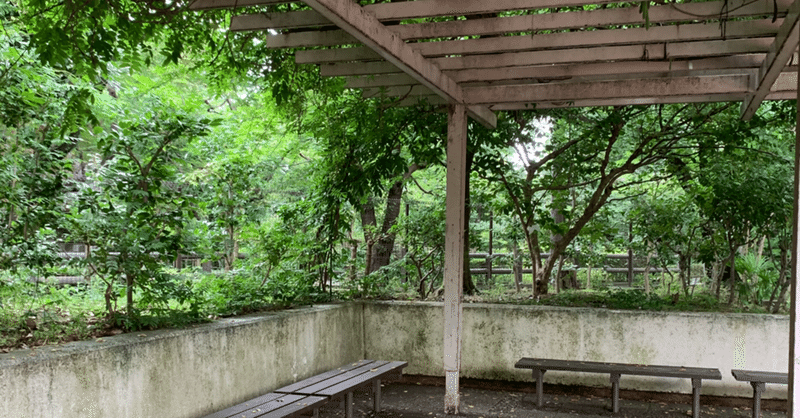

百治さんには、私が暑さに眩んだように見えたのでしょう。今時分の日射は馬鹿にできません。私に肩を貸した百治さんは、駅のすぐ裏手にある公園のベンチへ私を座らせました。良く茂った藤棚の下のベンチは、ぬるい風の通り道になっていて、駅よりは幾分か居心地がよかったです。その公園には遊具がなく、ただただ白い熱砂が日の光を照り返す、なり損ないのような公園でした。

「病院に、電話しようか。」

これが、私が初めて聞いた百治さんの声でした。落ち着いた発音、それ以外にこれと言って特徴のない声でした。私はその申し出を、かぶりを振って断りました。暑さに眩んだわけではないと、分かっていましたから。

「よく、あるんです。大人しくしていたら、治まりますから。」

百治さんは怪訝そうな顔で、でも「そうか。」と言って、それ以上何も私に聞きませんでした。額の汗をハンカチで拭っていると、百治さんはどこかへ行ってしまったので、私は駅に戻ったのだと思いました。すると日差しに遠くなっていった足音はすぐにまた、こちらへ近づいてきました。ぼやける砂粒を数えるように頭を垂れていた私が顔をあげると、そこにはペットボトルに入った水を差し出す百治さんがいました。

百治さんは目線で、公園の入り口にある自動販売機を示しました。

「あれで買った。気持ち悪かったら捨てていい。」

手渡されたペットボトルはよく冷えていて、首筋に当てると少し救われたような気がしました。結露は、私の鎖骨を滑り流れていきました。百治さんは私の行動が正常だと悟ると、踵を返して今度こそ、駅へ戻ろうとしました。

そこへ私は声を掛けてしまったのです。

「あの、涼んでいきませんか。まだ電車も来そうにないですし……それに、一人になるのは、少し不安で……。」

なんてずるい言い訳だろうと思いました。百治さんはきっと断らないだろうと思っての言葉に、百治さんの気遣いを逆手に取るような態度。案の定、百治さんは断りませんでした。何も言わずに、私の座るベンチへ、一人分の感覚を開けて腰を下ろしました。

蝉も鳴かぬ正午です。居心地がいいような、気まずいような、どちらともつかない沈黙が日に焦げていました。私は百治さんを横目に盗み見ました。やせていて、気怠げな顔なのに、瞳の奥の方に威圧的な光が宿ったその顔。じっと見ていると、また眩暈がぶり返しそうでした。

私はこの眩暈の理由に気づいていました。でもどうしてそれが、目の前の百治さんに対して起こるのか、皆目見当もつきませんでした。

そうしていると、百治さんが私の視線に気づきました。きっと変に思われたに違いありません。私は無理やり口を開きます。

「たまにこうなるのですが、ちゃんと理由があるんです。」

百治さんの視線が、私を真ん中に捉えました。私はその視線に罪深いものを感じて、目を開けていられなくなりました。

「懐かしい、と思うものを見ると、眩暈がするんです。」

瞼の暗闇でさえ、私を苦しめるようでした。

「私、どこかであなたに会ったことがあるんでしょうか。」

百治さんは私の言葉の終わりを待って、目を伏せ、再び広い公園に目を遣りました。じっとりと背中に冷たい汗が滲んでいくのが分かりました。何を口走っているんだ、と己を咎める心は暑さにぼやけて、ほとんど形を無くしていました。

「覚えてないな。」

百治さんは小さく呟きました。その突き放すような響きに、私は安堵を覚えました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?