第3章【10】O先生の『現代音楽』

火曜日の午後の『現代音楽』の授業は、O先生という、芸大卒の女性の先生で、御自分でピアノを弾いたり、情感豊かに歌ったり、なぜか、独特の雰囲気を醸し出している、楽しい授業であった。

音楽史の授業は、中世・ルネッサンスから現代まで、一括にあつかう、『音楽史』という授業と、『中世・ルネッサンスの音楽』、『バロックの音楽史』、『古典派の音楽史』、『ロマン派の音楽史』、そして『現代音楽』の、時代区分による、6つの授業があった。

私は『音楽史』という授業をとったものの、この授業が、大ホールのマンモス教室での授業であったため、はやばやに履修をあきらめ、時代区分の音楽史の5つの授業をすべて履修することにした。

本来なら、時代の最初から、つまり、『中世・ルネッサンスの音楽』の授業から履修するのが理想的なのだろうが、当時の私には、あまりなじみのない『中世・ルネッサンスの音楽』に最初から触れるのはどうかな、、、と思い、とりあえず、1年生では、なじみの深い、『古典派の音楽』と、『現代音楽』の授業を履修した。

そして、この火曜の『現代音楽』の授業は、結論から言うと、本当に、受講してよかった、大当たりの面白い授業であった。

扱ったのは、1900年あたりからの、シュトラウス、マーラー、シェーンベルク、ドビュッシー、シベリウス。さらに、その当時のアメリカのジャズ。そして、1930年代のスターリン時代のロシアの音楽。さらに、ヒトラー時代のドイツ音楽。

1945年からは、第二次世界大戦後の混沌とした音楽の迷走を。

それから1960年代のメシアン、リゲティ、ライヒなどの前衛的な音楽。

さらにArvo Perto(アルボ・ぺルト)などのミニマルミュージックなどなど。

とにかく!!盛りだくさんであった。

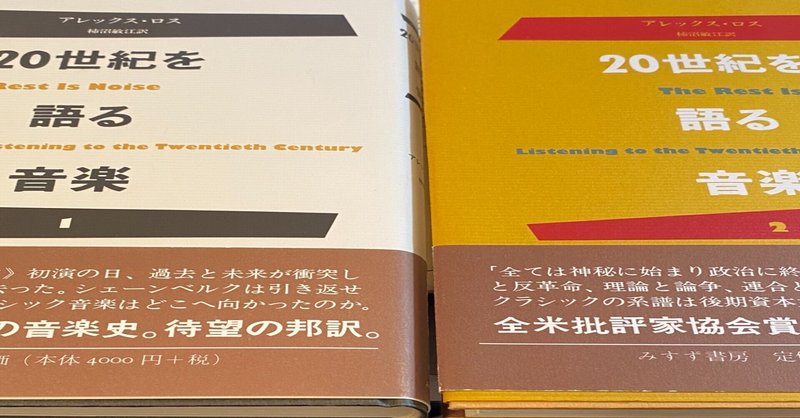

授業では、副教材として、O先生が、アレックス・ロスの『20世紀を語る音楽』の1、2巻を指定していて、さらに、O先生がご自分で作られたテキストを配布してくれた。

毎回毎回、盛りだくさんの内容で、時代背景と、その政治体制に、作曲家がどんな影響をうけたか、作曲家同士の関係が、その作品をつくるにあたり、どんな影響を及ぼしたか、など、内輪の話もあったりして、もう本当!!!に面白かったのだ。

特に、スターリン時代に、ショスタコーヴィッチやプロコフィエフなどがいかなる、いつ自分や家族の命が危険にさらされるかもしれないという過酷な境遇をかいくぐり、自分の音楽を求めようとしていたか、その背景を知れば知るほど、もう、この当時のこれらの作曲家の曲は、正座しなければ聴けなくなった。

それまで、私は、ショスタコーヴィッチは、ピアノのレッスンで、よく訳のわからない曲、、、と思いながら、いやいや練習させられた記憶しかなく、ショスタコーヴィッチは私の中ではあまり触れたくない作曲家であった。しかし、この授業でその彼の曲の背景を学び、曲を聴くにあたり、どんどん魅了されて、ひき込まれてしまった。

結局、私は、大学では、3年生の時のオーケストラで、ショスタコーヴィッチの『祝典序曲』を弾いたほか、4年生の卒業試験の曲は、彼のチェロソナタ(op.40)を弾いた。弾けば弾くほど、その音の意味を考えさせられる、スリリングな作曲家で、その交響曲のどれも聴けば聴くほど面白く、おそらく、私は一生ずっと、彼の曲を弾き続けていきたいと思っている。

授業では、現代音楽の、例えば、武満徹などの音楽も扱った。O先生は、歯に衣着せぬものいいをすることがあり、『みなさん、どうですか、これ?痛いですよね!!』などとおっしゃり、え、そんなこと言っていいんだろうか、と私のほうが心配になってしまったが、いろんな解説が楽しいO先生であった。

O先生とは、なんだかんだ、この授業以外に、『ロマン派の音楽史』、『音楽美学』というあわせて3つの授業でお世話になった。

アレックス・ロスの『20世紀を語る音楽』の1、2巻は、本当に面白く、夜中に読み始めると止まらないくらいで、私はあまりに面白いので、赤線だらけにしてしまったほどだった。

ぜひおススメです。

次回は水曜の、『シンガーソングライター講座』というゼミ授業です!

チェロで大学院への進学を目指しています。 面白かったら、どうぞ宜しくお願い致します!!有難うございます!!