中学・高校吹奏楽部向け♪知っておくべきコントラバスの7つのこと

記事を書いたのが2020年5月、世間は新型コロナの影響で部活動ができず、外出自粛の期間でもあります。

楽器を家に持ち帰れていない方はイメトレをしましょう!

そして、楽器が家にある方はできることを一つずつ増やしていきましょう!

今回は前回までの「吹奏楽コンクール課題曲個人的にヒトコト♫2020」を書いていて、これを理解するための第一歩をこちらで書こうと思います。

どこから説明しようかと考えましたが、最初からお話できたらと思います。

○楽器のかまえ方

○右手~弓の持ち方~

○左手~左手のかまえ方~

○弓の配分とは

○弓順とは

○ポジションとは

○演奏するときに楽器の向きをどこへ向けるか

今回はこの7つに絞ってお話できたらと思います。

○楽器のかまえ方

みなさんどう習ったでしょうか?私独自に思いついた例えなのですが、ビートたけしさんの『コマネチ!』の左側に楽器の横部分をあてる感じ、といつも言っています。

今回はヤマハのサイレントベースを相方に撮影してみました。

○右手~弓の持ち方~

弓の持ち方は世界的に見て2種類あります。(ウィーン式とチェコ式)

今回は日本でオーソドックスなチェコ式の持ち方を紹介します。

イメージとして、包丁でモノ切るときの猫の手のように、(手の関節を伸ばさないことで)適切な力が腕から弓に伝わります。

○Pizzicato(Pizz.)

ピッツィカートです。弓の持ち方は2種類あります。

吹奏楽でよく用いられているのは

オーケストラで用いられているのは

よく勘違いしがちなのは、上方向に引っ張ってしまうこと。これは「バルトークピッツィカート」といって、こういう記号なのですが指板に弦を「バチン!」とあてるやり方です。

ではなく、円を描くように弾きます。

こちらはチャイコフスキーのピアノ協奏曲

大好きな仙台フィルのコントラバス奏者助川さんの圧巻のPizzicatoが見れます!

こちらでも素晴らしいPizzicatoがみれます!

○左手~左手のかまえ方~

基本のフォーム(形)はこちらになります。

最初のうちは「1」→「4」がずらさないと取れないかもしれませんが、徐々に力がついてきます。

ここからはより実践的な、課題曲に出てきた話題に沿ったものを解説していきます。

○弓順 ボウイング記号を知ろう

オーケストラを見て、弦楽器は皆弓順をそろえています。

その理由として

・見た目をそろえる

・音楽表現をそろえる

・(1人で弾いていたとしても)印をつけることによって毎回同じ弓順で弾くことができて、演奏の品質が保たれる(音楽表現がいつも一緒にすることができる)

ことができます。

なので皆さんも、まずはボウイング記号を知り、楽譜をもらったらボウイングをつけることからはじめましょう。

○弓の配分とは

管楽器の息と同じく弦楽器の弓にも限りがあります。

弦楽器の良いところは管楽器の息継ぎがばれないこと。(管楽器とニュアンスを揃えるために意図的に息継ぎのようなこと(弓を一時止めるなど)をすることも当然あります)

逆にいえば、管楽器は一息で直線的に音を出せるのに対し、弦楽器の弓は終点があります。ここが利点でもあり欠点でもあるんですね。

こちらは短い音符と長い音符の楽譜を用意しました。皆さんだったら弓をどう使いますか?

例えば全ての音を最初から終点まで(全弓)使ったら音楽的に=管楽器に比べてどんな音になるでしょうか?すごくデコボコした音になると思います。

これは音符の長さに応じて弓を適切に配分しました。先ほどと弾き比べてどうでしょうか?だいぶ弾きやすいのではと思います。

2020年度の吹奏楽コンクール課題曲Ⅰで以下のことを書きました。

付点四分音符と八分音符の組み合わせです。弦楽器的に、物理的に比率(弓の配分)を考えて弾くことができるとより良いでしょう。

例えばこれを付点四分音符:八分音符=1:1でべったり弾いたらどうなるでしょうか?きれいに弾けないのと、管楽器とニュアンスが揃わなくなります。なので、付点四分音符(=八部音符3つ分)を3分割してみて、この中の1分割分と、2拍目裏の八分音符が同じ長さになるとeven(等しく・きれいに)に弾けるのではないでしょうか。

○弓順とは

まず「拍感」というものを意識しましょう。

わかりやすい例でいくと、行進曲。

みなさん行進したことあると思いますが、《特集★音楽する身体》より引用です。

行進曲の速度に合わせて行進をするのが望ましいことから、更新の際、以下の3点を意識して行進していると思われる。

(1)曲の前奏を聴いて、テンポ(速度)を確認する。

(2)行進の始まりは左足から、地面に着地させる。(前奏の最後の拍で、左足を上げる。)

(3)音楽の構造的に聴いて拍子に合わせる。

つまり、行進の際には、構造的に音楽を聞き取り、音楽の強拍で左足を着地させ、弱拍で右足を着地させなければならないのである。

左進右退という四字熟語があるように、強拍は左足からというように、弓も強拍は(down)と相場が決まっているんですね。

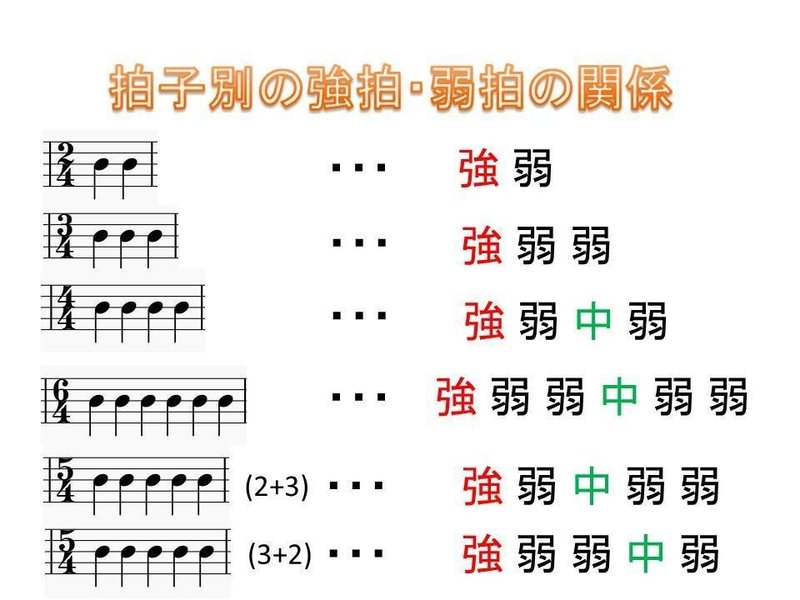

拍子別に強拍・弱拍の関係を図にしてみました。

◎曲を通してみてみよう

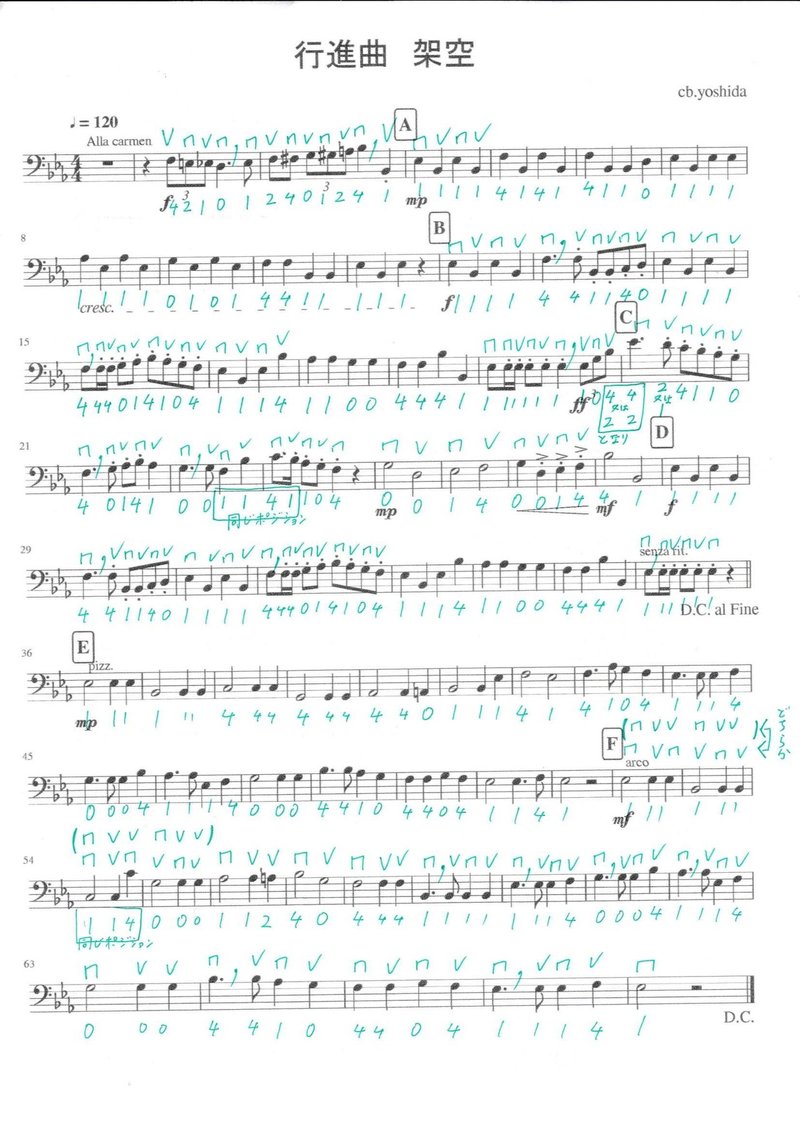

これは私が適当に作曲した架空の行進曲です。

ありがちなのを取り入れてみました。みなさんならどのような弓順をつけますか?

私ならこうつけました。

おことわりなのですが、実際は全ての音符に弓をつけるのは厳禁です。なぜなら楽譜が余分な情報で邪魔になってしまいますからね。シンプルイズベストを心がけましょう。

◎左手の指番号も書いてみた

今回は見やすくするために楽譜の下のほうに指番号を書きました。ふつうは上に書きます。また、全ての音に指番号を書かずに済むようにしましょう。

○ポジションとは

左手の話で1つのポジションで音をとるための手のフォームの話をしました。

ここでは実践的な話になるのですが、コントラバスのポジションと出る音の表と吹奏楽で一般的に出てくる各ポジションを紹介します。

○演奏するときに楽器の向きをどこへ向けるか

まず、たまに楽器表面を客席上に向けて弾く方がいますが、それは無意味です。

正しくはそんなことをしなくても(首や身体に負担をかけなくても)ちゃんと音は指揮者に・客席に届いていますよということです。

私は過去にこのような研究をしました。詳しくはこちらにて

こちらはアマチュア吹奏楽団でエキストラに行った際の本番の映像です。公式動画より。

こちらは小編成のオーケストラです。

普段からこのように弾いていますが、誰からも文句を言われたことはないです。

吹奏楽においてよく「音が聴こえないからなんとかしろ」とのことを言われるとのことですが、それは間違いで、そもそも音量勝負の楽器ではないのです。(オーケストラは何人もいるのでおのずと音量面で有利なのですが、仮にもっと出してと言われても決して無理に出しているのではなく、どうしたら大きく聴こえるのか(具体的には、響きをより出せるか・良く聴こえるためには音の子音(つまり始め)だけをしっかり弾いて、あたかも大きくなったかのように聴こえさせる))など、頭を使って小細工をしています笑

具体的にこれを見ているあなたのどこが悪くて負荷がかかっているかは実際に見てみないとわかりませんが、今回ご紹介した右手・左手や立ち姿勢などを見直してみると良いかもしれません。

○さいごに

この手の記事はいろんなコントラバス奏者の方がいろんな斬りこみ方で教えてくださっています。

今回書いたことは私が指導に行った際に、まずはこれをこのように教えるという、いわば「カンペ」のようなものです。

なのでこれが全てではないです。

なのでぜひこの時期にいろんな、特にプロの方のお話を聞いて見て知ってください。

最後のさいごに、こちらのページ

『中高生コントラバス向け!こんなイベントやレッスンアプリがあるよ』

『個人的に好きなコントラバスのソロ・デュオ動画まとめ』

もぜひご覧ください!

拙い文章ですがお読み頂きありがとうございます! 私の詳しくは https://t.co/c3ikR7p8Ht インスタ: https://www.instagram.com/cbyoshida/