『めぐり逢う朝』 パスカル・キニャール

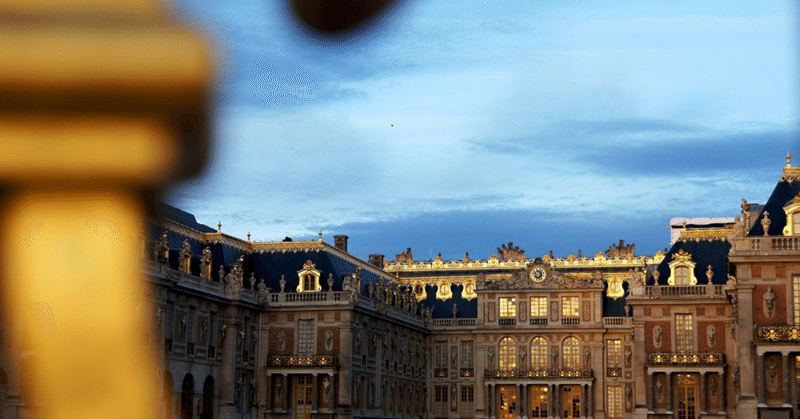

時は17世紀、ルイ14世統治のフランス。

ヴィオール(ヴィオラ・ダ・ガンバ)の名手サント・コロンブ氏は、妻を亡くして以来、娘2人と共に川のほとりの屋敷で、世間から隔絶して暮らしていた。

宮廷からの招待にも応じず、裏庭に建てた小屋にひとり籠ってはヴィオールを弾く毎日。

彼が心を傾けるのは、ヴィオールと、亡き妻の亡霊だけだった。

そんなサント・コロンブ氏の元にある日突然、17歳の青年マラン・マレが訪れる。

聞くと彼は、美声を買われて6歳で教会の聖歌隊に入ったが、変声期になり声が潰れると聖歌隊を追い出されてしまった。靴職人の父の元に戻ったものの、そこに将来を描くことができず、ヴィオール奏者になろうと決心して家を出たのだと言う。

そして約2年間、2名の音楽家の元で過ごした後、サント・コロンブ氏に師事するようにと推薦状を渡され、ここまで訪ねて来たということだった。

若く自信家のマラン・マレ。

心を閉ざし過去に生きるサント・コロンブ氏。

美しい長女と強気な次女。

役者は揃った。

甘いストーリーが期待されるが、語られる物語は苦く、運命は薄情である。

特に、美しい長女マドレーヌの悲劇的な最期は、胸をしめつける。

読者としては、マドレーヌがあまりに可哀想で、マラン・マレには憎しみさえ覚えるのだが、物語の最も感動的なクライマックスで私たちの心が感動で震えるとき、そこにいるのもまた彼なのである。

マドレーヌが死に、本当に隠居老人となったサント・コロンブ氏がヴィオールを弾く小屋に、マラン・マレは夜な夜な忍んでその音を聴きに通う。彼がこっそりと小屋に通うのは、老人が誰にも聴かせないという美しい曲たち、それらを聴かずに人生を終えたくない、という、音楽への情熱ゆえだった。

ある夜とうとうサント・コロンブ氏は忍んでいる者がいることに気づく。そしてそれがマラン・マレであることを知った彼は、顔をほころばせて迎え入れるのだ。

自分を裏切り娘を不幸にしたマレを暖かく迎え入れるサント・コロンブの姿に私達は戸惑い、そして、そこにあるのは仁義や愛憎などを超えた、純粋な、芸術を愛する精神なのだと、理解する。

サント・コロンブ氏は孤独の殻から出なかった。

マラン・マレは軽薄な人間性から成長しなかった。

しかし2人には、音楽への大きな愛が共通していた。その大きな愛が、最終的に2人を結びつけ、心震わせるクライマックスのシーンへと進ませる。

シンプルなこの小説について特筆したいのは、その文章のかぐわしさである。

どの一文、どの一段落も、古典的な単語を用いて描かれている情景、人物、服装などのイメージが読むそばから馥郁と立ち上がってくる、まさに音楽的な美しさだ。

原文はもちろんのこと、日本語でこの美しさを味わえるのは、翻訳の素晴らしさがあってのことだろう。

オーディオブックには食指が動かない私だが、この本は、朗読で聴いてみたいと思ったほどだ。

人間の性を描いた物語と、感動的なまでに美しい文章。そして散りばめられた作者の音楽観。味わい深い作品である。

(訳者高橋啓氏によるあとがきも読み応えがあることを追記する。)