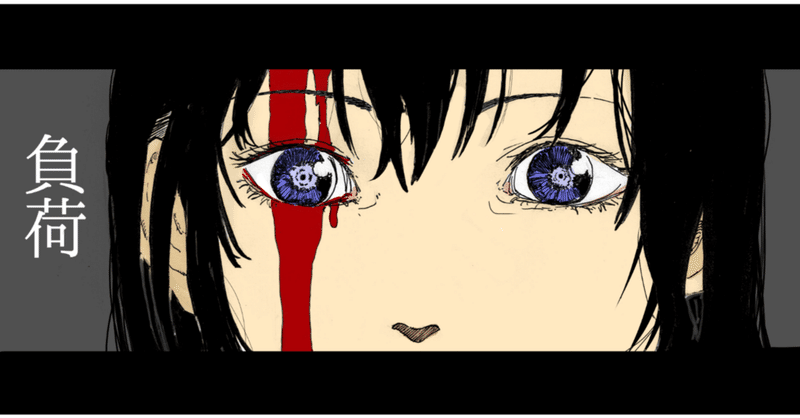

《小説》 負荷 (3)

前回のお話

四限を終えて、弁当は食べずに下校する。

一時二十五分の電車を逃すと、次は一時間近く待たなくてはならないのだ。

校門ちかくでは、同じく、昼食よりも下校を優先した生徒がちらほらいる。

正門から続く長い坂道を下る。

傾斜が急なので、転げないように下を向いて、一歩一歩ブレーキをかけながら歩く。

アスファルトを擦り減った靴底で打つパタパタという音が至るところから聞こえる。

坂道を囲む木々はとうに葉を落としきって、すっかり物寂しい姿になってしまった。枝の隙間から寒空が覗いていた。

一月初旬。春はまだ遠い。

下り坂の終着は四叉路になっており、めいめいが自分の家のある方向に分かれる。

駅を利用する生徒は一番右の大通りだった。

「じゃあ。」

「さよなら。」

「ばいばい。」

「また明日。」

この四叉路は別れの言葉が行き交う場所だった。

みなみはそれすら遺さなかった。

自分だけじゃない。他の友達にも、家族にも、誰にも。

別離の言葉。特に、遺言。

遺された者たちにとってそれがどう映るかは、場合による。

ときには呪いにすらなるだろう。

ただ、遺された者にとって、その死者が大切な存在であれば、その後の人生において、その言葉は相応に色濃く立ち現れることは確かだ。

たとえそれが「さよなら」という四文字だったとしても。

みなみは誰も恨まなかったし、呪わなかった。

呪ってはくれなかった。

本音から逃げ続けた事への罰だろうか。

いいや違う。自罰したいだけだ。

彼女は一つたりとも自分の背負った重荷を分けてはくれなかった。

荷物が何なのかすら教えてくれなかった。

だから、背負っていたのかも分からないままだ。

重たい。本当に身体は重たい。

失っただけなのに。

何も遺さず死んだんだから、荷物は減る一方なのに。

身体は重たい。

けれど、脚は何事も無いかのように動く。

駅への道のりはとても長く感じた。這って進んでいるような気分になった。

林立するビルの合間を縫うように、から風に逆らって進む。

牛歩の如き速度で進んでいたつもりだったが、今朝と同じく十分で駅までたどり着いた。

風から逃げ込むように構内へ入る。

まだ昼過ぎだったので、駅にいるのはほとんどが学校の生徒だった。

彼らが作る列の最後尾について、スマホカバーに挟んでいるICカードで改札を通る。

ホームのベンチに腰掛けて、五分後に来る電車を待つ。スマホを開く気にもならなかったので、おもむろに周囲の人々と景色を眺めて回す。

目線の少し上、電光板に文字が流れている。

緑やオレンジのけばけばしく装飾されたドット文字が右から左へ。

一日に何十本も発着する電車に正しく乗って、それぞれが持つ時間の規律通りに目的地へ着くようにしなければならない。そのために最低限必要な情報だけを掬い上げた、洗練された文字列なんだろう。

それでもひどく煩く思えてしまうのは、それだけ人々は多くの目的地を持っているからなんだろうと思う。

多くの人に帰る場所がある。

それは単に帰る家、という意味でも、自分の立ち返るべき原点、という意味でも。

自分にもそれはあった。もちろんみなみにもあっただろう。

しかし、行くべき場所を持っている人はそう多くないと思う。

それは単に、行くべき職場や学校、という意味だけではなく、人生における最終目的地、という意味である。

「空気を読んで、自分の身の丈にあった場所に立ってれば、自然にボールはやってくる。」

彼女に行くべき場所はどこだったのだろう。

また、そこへ続く活路はあったんだろうか?

身の丈にあった場所、を探すあまり、立つ瀬がなくなってしまったんじゃないか?

無意識にも彼女の進路を、また退路を塞いでいたのは自分を含めた周囲の人間だ。

そのせいで行き場をなくした結果、彼女は崖から身を投げたんじゃないか?

違う。

駄目だ。また自罰的になっている。

それはもう分からないんだ。どんな結論も独りよがりだ。

でも、少なくとも自分は彼女にとっての「活路」になり得た。そしてその重荷を受け取る前から投げ出した。それは確かだ。

「あ。」

鳴り響く発車ベルに、思わず身体が強ばる。

顔を上げると、自分が乗るはずの電車がホームから走り去る姿が見えた。視界を横切る窓が徐々に速度を上げ、最後には視界の外へ消えた。

「乗り過ごした。まずい。四十五分待ちだ。」

言うと同時に、背後から耳障りなブレーキ音が聞こえた。

ゆっくりと速度を落とす車体。床に塗料で書かれた、掠れかけの「3号車」という文字と、その後ろに並ぶ人々の前に、ピッタリと3号車の扉がやってきて停車した。

扉の上にはオレンジ色のドット文字で、「票母沢」という文字が映されていた。

「票母沢。」

学校から車ならば二時間半ほどかかる、山沿いの町の名だ。

みなみの死んだ場所だった。

12月 2日

「おはよう一ノ瀬。」

席に荷物を置くと、斜め前の席に座るみなみが挨拶してきた。

でも、その声はみなみの声じゃない。

自分の声だ。

「おはよう。」

同じ声でそう返し、続ける。

「英語の発表の資料さあ、あれでいいと思う?」

「明日の三時間目の?良いんじゃない?ちょっと長いから早口で読まなきゃかもだけど。」

「てか私まだ終わってないし。帰ったらやらなきゃ。」

「みなみっていっつも宿題ギリギリな癖になんで一番出来が良いんだよ。」

「そう?そいつはどうもありがとう。追い詰められたら本領を発揮するタイプなんだよ、多分。」

声が違う。気持ち悪い。

「あれ見た?昨日の加賀くんの。『Crappy!』のダンス。」

「ああ、ご飯食べながら見たよ。でもどれが加賀くんなのか分かんなかった。一番前にいた人?金髪の。」

「残念はずれ。昨日は右端。先週までなら金髪だったんだけどねぇ。」

未だにみなみが推していた「加賀くん」と他のメンバーの違いは分からない。

まぁ、自分のことしか見ていない人間が他人を見分けられるはずもないか。

「てか持久走嫌すぎる。」

「私も。長距離楽しくないんだよね。100mハードルやりたい。」

「そんなこと言っていっつも一番。」

「まぁそこは陸部としての尊厳ってやつですよ。」

声が違う。喋るなよ。

「最近の化学ほんと意味わかんね。」

「分かる。ちょっとムズいよね。」

「でも要は粒子を数えやすくするための記号ってことだよね。もっと分かりやすくしてくれても良い気がするけど。」

「あ、神埼!今日の部活って何からだっけ?てか運動場使えるっけ?」

気持ち悪い。

「ねぇ、、、一ノ瀬。」

「何?」

「、、、、、、何でも無い。」

「お昼食べよ。」

「うん。」

もう喋んな。

「磯辺揚げ美味い。美味すぎる。一生食える。」

「食べすぎでしょ。そんな食べて五時間目走れんの?」

「余裕。舐めんな。」

「一ノ瀬こそ弁当残しすぎ。ぶっ倒れるよ?」

「良いよ別。ゲロ吐くよりまし。」

声が気持ち悪い。

「ねぇ一ノ瀬。」

「何?」

「、、、、えぇと、、、、あれ?忘れちゃった。」

「はは、、、なにそれ。」

、、、、、。

「なんか顔色悪くない?」

「思ったよりきつかった。吐きそう。」

「あーあ。だから言ったじゃん。」

、、、、、。

「てかさ、五限の体育で聞いたんだけど新城と五反田別れたんだって。」

「?なにそれ。てか付き合ってたんだ。」

「でもそれもそっか。五反田ならモテない方がおかしい。」

「でも別れたからまた争奪戦だねぇ。」

「みなみも参加するの?」

「え?」

「争奪戦。」

「しないしない。別に男に興味ないし。」

「だいたい五反田私より足遅いし。」

「それはみなみが速すぎるだけ。」

、、、、声が気持ち悪い。

「一ノ瀬、一緒に帰ろう。」

「あれ?みなみ?」

「いいけど。今日水曜でしょ。部活ないの?」

「あ、、、部活はね、、、運動場をサッカー部の、練習試合で使うから、今日はなし。」

「だから一緒に帰ろう。」

「うん。」

、、、、、。

「ねぇ、一ノ瀬。」

「、、、、、。」

「え?なんて?電車の音で聞こえなかった。」

「、、、、いや。」

「、、、、一ノ瀬、弁当食べてないでしょ?」

「うん。食べてないけど。」

「食べないんならちょっと頂戴。お腹すいちゃった。」

「えぇ、、、嫌だよ。」

「だいたいここ電車じゃん。」

「じゃあ向こうついたら公園行こうよ。久しぶりだけど。」

「ごめん、今日長崎にいるおじいちゃんが家に来るからちょっと早く帰らないといけない。」

「あぁ、、、なるほど。そっか。」

「、、、、、、、、、、、、。」

「、、、、、、、、、、、、。」

、、、、、。

、、、だめだ。声が気持ち悪い。

「あ、着いた。」

「みなみはどうする?一駅先の方がちょっとだけ早いでしょ?」

「うん。そうする。」

「そうか。じゃあ。」

「、、、、、。」

それがみなみと直接した最後の会話。

みなみは何も言わずにひらひらと手を振った。

甲高いブレーキ音が響く。嫌いな音だ。

空気が抜けたような停車の音がして、ドアが開く。

電車の時間、が終わる音だ。

電車の中にある時間の流れが違う空間。

ずっと運んできた重い荷物をようやく降ろした後の、妙に手持ち無沙汰な感じが近いだろうか。

張り詰めた魔法が途切れるような、喪失感のようなものがある。

前にいたコートの会社員に続いて電車を降りる。

するともう、一人だった。

人の流れに続いて、票母沢駅のホームに降り立った。

一人だった。

流されるままに人波について行き、エスカレーターに乗った。

昼下がりなのでやはり電車の発着本数は少ない。

着いたばかり電車から降りた人々が雪崩込んで、上りのエスカレターだけ混雑する。

改札へ続く傾斜。階段を挟んで、左側だけが重たくなっているような錯覚を覚えた。

押し出されるように駅の外へ迷い出て、その時ようやく、自分がこの土地の地理を何も把握していないことに気づいた。

そもそも、何をしに来たのだろうか。

しかし、ここまで来て何もせず帰るのも、なんだか損をした気がするので、しばらく歩いてみようと思った。

どうせこの土地に目的地など一つしか無い。

身体は依然として重たい。

明らかに身体の体積に見合わない負荷がかかっている。

でも、、、うん。

引き摺りながら歩こう。

当然だが、地図アプリに自殺現場が掲載されているはずもないので、彼女がどこで死んだのかは見当がつかない。

訃報を聞いてからはしばらくずっと家に籠もっていたから、自殺の現場へは一度も訪れたことがなかった。

取り敢えず、木々が多い方向へ歩いてみることにした。

落葉樹と常緑樹の混交林。

濃い緑で艶のある葉が茂る部分と、空を割るように走る細い枝が伸びる部分がまだらに広がっている。

歩くに連れ、人工物由来の直線が無くなり、落ち葉のかかる登り坂が増えてきた。地面を踏見つける度にパキパキと小気味良い音がなる。山道限定の足音だ。

幸い、毎日の登校のお陰で坂道には慣れていたが、少し喉が渇いた。

途中にあった自販機で買っておけばよかった、と後悔する。

少しだけ日が傾いたような気がする。

どれくらい歩いただろうか、とスマホを取り出す。

真っ黒な画面が顔を反射する。

ホームボタンを一度押すと、中学の卒業式の時みなみと二人で撮った写真が待受けとして現れる。もう二年ほど同じ待受けを使っている。

しかし、肝心の顔が時刻表示の文字で隠れてしまっていた。

「もう三時。」

声が気持ち悪い。

いつの間にか二時間近く歩いていたようだ。あまりに身体が重たいので、疲労感が麻痺してしまっているのかもしれない。

もう三十分歩いたら諦めようと決めた。

歩いていくと、木ばかりが生える道の脇に、少し開けた空間と、小さな四阿があった。

椅子の上に掛かった落ち葉を簡単に払って腰掛ける。

スカートが汚れるかも知れないけれど、金曜だから別にいいか。

再びスマホを開いて、右手だけ手袋を外し、ホームボタンに指を押し当てて画面を開く。

等しく丸く、角を落とされた形で、整然と並ぶアイコン。

興味本位や、軽率な気分でインストールして、そのまま禄に整理していないので、大半は我楽多だ。

そのうち、液晶下部のショートカットエリアにある緑色のアイコンをタップする。

電波が悪いのか、昨晩に比べて起動が遅い。

クラスのグループラインの通知が二件増えていた。

それは無視して四番目のアイコンを叩いてトーク画面を開く。

みなみ

右側にだけ緑の吹き出しが溜まっている。

二度と既読はつかない。

しばらく呆然と画面を眺めていると、うまく文字にピントが合わなくなる。

輪郭を二重にぼやけさせた吹き出しから目を離し、画面の向こう側を見つめる。

視線の先、落ち葉の赤と茶色と、木々の緑色の中で、一際目を引く淡い桃色の花束があった。

一つじゃない。黄色と桃色の花束、そして何枚かの紙。

椅子から立ち上がり、そこへ駆け寄ってしゃがんでみる。

花束と一緒に添えられているのは、手紙だ。

「荒川みなみ」の文字が散見する。

ここだ。

少なくとも電車代分、来た甲斐があった。

私は、花束と手紙を丁寧に取り分けて、花束だけをまとめて取り上げた。

何人かの人が別々に訪れたのだろう。中には幾つか萎れた花もあった。

誰も世話しないのだから当然だ。

木製の柵の向こう側には、十数メートルほどの崖下が見える。

下を覗いてみたが、血痕などは全く無く、彼女がこの崖下の何処で息絶えたのかは分からなかった。

けれども、やはりその景色は、どうしても彼女の死と結び付けられてしまい、目を離せないままで、数分間黄土色の地面を見つめていた気がする。

「死にたいの?」

「死にたいならそうすれば良いんじゃない?」

問う声がする。

みなみの皮を被った私の声だ。

「死なないよ。」

「死んだって仕方ないでしょ。みなみに会えるわけじゃないんだし。」

「私はとっても恵まれているんだから、死ぬ権利なんて無い。」

「じゃあ、なんでそんな不幸そうな顔をしてるの?」

「私は不幸でいたいからだよ。」

「みなみが死んでから一ヶ月、漠然と、誰かに罰されたいような思いでいた。いや、みなみに呪われたかったのかな。私でもいいから、誰かを恨んで死んでほしかった。」

「それは、喪失感の行き場がほしかっただけじゃないの?」

「正解。だから、私でも、誰でも良かったの。」

「醜いでしょう?」

「私はね、みなみを通して自分を見ていただけなの。根暗で才能がないのに、荒川みなみ、っていう凄い女の子と幼馴染でいられる、不幸で、恵まれた自分。」

「一度もみなみ自身を見ようとはしなかった。」

「昔は違ったんだけどな。」

「自分勝手だ。」

「そうだね。」

言って、私は手に持っていた花束を、思い切り崖下へ投げ飛ばそうとして、、、やめた。

一度振り上げた腕を力なく降ろす。

手のひらからパラパラと花束が地面に落ちる。

私は踵を返して、四阿のある広場を出る。

「私さ、供花が嫌いなの。」

「だって、死んだ人に対して、切り取った花を贈ることないでしょ。花は摘んだらいつか枯れるんだから。それをわざわざ見せつけるなんて、馬鹿にしているとしか思えない。」

「でも、今思うと、結局死者に花は届きはしないんだから、関係ないことだったのかも。この花をみて彼女がどう思うかなんて、もう誰も確かめられない。」

声はもうしなくなっていた。

帰り道は下り坂だ。

落ち葉で滑らないようにゆっくり歩く。

この一ヶ月間は、ずっとみなみの事ばかり考えていて、まるで、ゆっくりとすぎる走馬灯みたいな日々だった。

結局、彼女がどうして死んでしまったのかは分からない。

どんな結論も独りよがりだ。

彼女は私に何一つ、祝福も呪詛も、遺さなかった。

私はただただ失った。みなみも、その中に見ていた自分も。

失っただけなのに、身体は重たい。

この重さはきっと、みなみの呪いなんだと思う。

もちろん、そんなものは存在しない。

私が、呪われたい、と欲しているから。

本来ないはずの「私を恨んで死んだみなみ」が、私にのしかかっているんだ。

存在しないから、鏡にも映らなかった。

存在しない、負の重荷。

きっと、さっきの声に従ってあの崖で死んでおけば、この荷物も下ろすことが出来たんだろう。

地面に激突するまでの浮遊感をそのまま、軽い身体であの世へ行けたはずだ。

そうしなかったのは、やはり私が自分勝手な人間だからだろうと思う。

自罰。

失うことで、存在しない負の重荷を背負ったように、誰からも罰されないことで、この負荷を抱え続けるという罰を私自身に与えた。

でも、きっと皆も同じでしょう?

私達は、自分を罰したがっている。

私達は、不幸で居ることをやめられない。

大した努力をしなくたって、当たり前に生きていける国に生まれて、私達に不幸を嘆く権利なんて無いのに。

それでもなお、可哀想な自分で在りたいと思ってしまう。

「いつか、幸せになりたいな。」

顔に吹き付ける風がいつもより冷たい。

涙が流れていることに気づく。

私は、昔からずっと、みなみのことを愛していたんだ。

ずっと気づかないようにしていたけれど。

私は女だし、彼女と私じゃ釣り合わないし、なにより。

彼女を愛するということは、半分は自分を愛しているのと同じだから。

今なら、LINEで彼女に送信したかった言葉が分かる気がする。

けど、届かないなら意味がない。供花と同じだ。

空が淡いオレンジに染まる。

もう日が暮れかかっていた。

母ももう帰っているだろうか、きっと心配しているに違いない。

早く帰ろう。

転げないように下を向いて。

重たい身体を引き摺って。

ーおしまいー

最後まで読んでくれてありがとうございます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?