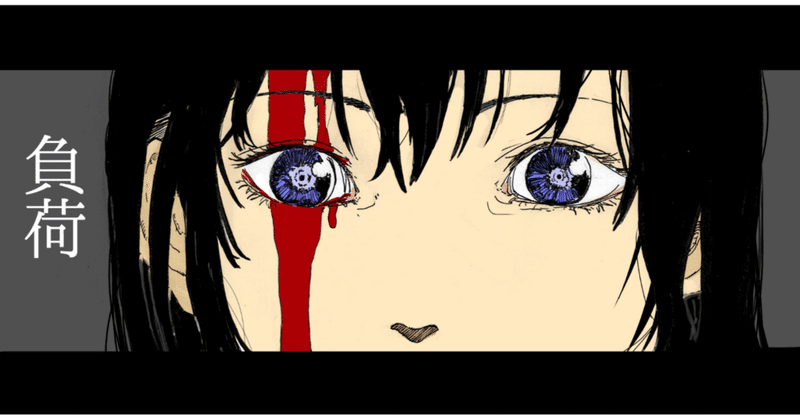

《小説》 負荷 (1)

歩こう。

重たい身体を引き摺って。

彼女は突然居なくなった。

学校にも、家にも、スマホの通知画面にも姿を現さなかった。

4日後に遺体で発見された。

学校から、車で二時間半で着く山林。

川沿いの崖下で死んでいた。

身投げ、、、自殺らしかった。

遺書は無かった。

午後二時十六分。

真っ暗な自分の世界に逃げ込むように、布団の中に頭までくるまる。

スマホを開き、液晶下部にあるショートカットのアイコンの一つ、LINEをタップした。

緑色の読み込み画面がいっぱいに広がり、すぐに白背景に文字が並んだホーム画面に変わった。

目の奥が強く押されているような眩しさに目を細めながら、スマホの光量を最低まで下げた。

トーク一覧を開くと、新着通知を示す赤い丸が右上に灯ったアイコンが三個、優先的に上へ登ってきていた。

それらを無視して、四つ目のアイコンを触ってトーク履歴を開く。

「みなみ」

物々しい着せ替えが好きになれなかったので、デフォルトのままになっている青い背景色の上に、二人の会話が吹き出しに象られて並んでいた。

二人の会話が交互に並ぶはずの画面だが、途中から吹き出しは右側の緑色のものだけに偏っていた。

スマホの右側だけが重たくなるような錯覚を覚えた。

四日間毎日、二言三言メッセージを送り続けていた。

うち、二日目までは既読が付いていたが、残り二日分は未読だった。

「既読」の文字が付いていない吹き出しは、やはりどこか物足りないような、あるべきものが欠けているような気がする。

当然、既読は二度とつかない。

これから彼女とのトーク画面を開くたびに、毎度この違和感を覚えることになるのだろうか。

いつかは順応してしまうのだろうか。

右側に重たく偏った画面をしばらく上へ辿っていくと、左側にも吹き出しが現れた。

「明日の英語って課題あるっけ?」画面越しの彼女が問う。

「あるよ。英作ワークのパート6」と答える。

「まじかやば」

「ありがと」

どうやらまだ終えていないらしかった。

既読時刻をみると零時過ぎだった。確かに「やば」だ。

「頑張れ笑」と返信した。

その翌日、彼女は学校に来なかった。そして2日後に死んだ。

再び最下層までスクロールし、メッセージ入力欄を押してキーボードを開く。

「、、、、、、、、、、、、、。」

指は動かなかった。

何も言葉が出てこない。言いたいことはあるはずなのに。

、、、あるはず。

訃報から既にひと月が過ぎようとしていた。

後ろ側の扉から教室に入る。いつも必ず後ろの扉から入るようにしている。

前の扉は滑車の劣化か知らないが、引くときにキリキリと耳を劈くような不快な音がなる。多くのクラスメイトは気にならないらしかった。

「おはよう一ノ瀬!!」

みなみは椅子を後ろに傾けながらこちらを見て言った。

「おはよう。」

反射的に挨拶を返す。

そして、みなみの斜め後ろの席に座る。

みなみとだけ、毎朝挨拶を交わす。

みなみが毎朝、先に挨拶をしてくれるからだ。

アニメや漫画じゃないんだから、普通、教室に入ったときに元気に挨拶なんてしない。

多くの人が眠い目を擦りながら、黙って教室に入って、黙って自分の席に荷物を置いて座る。

黙ったままの人もいれば、友達と談笑する人もいる。

以前、みなみにそれとなく、毎朝の挨拶に触れたことがある。

「そりゃあね、一ノ瀬だからしてんだぜ。」

おどけたように言って彼女は笑っていた。

歯の隙間から吐息を漏らすような、いたずらめいた笑い方だった。

「そういえば、新橋が一ノ瀬のこと呼んでたよ。」

カバンをおろして教科書を取り出していると、みなみがそう言ってきた。

新橋、、、という名前に一瞬戸惑う。私の友達にそんな名前はいなかったからだ。

そしてすぐに、科学教諭の新橋先生にたどり着いた。

「新橋先生?あぁ、保健委員の連絡か、、、ありがとう。」

そう返して、教室の時計に目を遣る。まだ一限まで7分ある。

絶妙な時間だった。数秒間、職員室まで行こうか行くまいか思案して、行かないことに決めた。

みなみは、男女や年齢問わず、全員を名字で、そして呼び捨てで呼ぶ。

女友達も呼び捨てにしているのは、やはり少し異質に感じる。

もちろん、教師や目上の人から注意を受けた場合は、渋々敬称をつけるが、友人間の会話では誰でも呼び捨てだ。

彼女は、周りの人間に平等で分け隔てない接し方をする、ということを一つ心条として持っているようだった。

と言っても、誰にでも平等に優しさを振りまく、と言うよりは、誰かを特別に贔屓したりはしない、という接し方だ。

決して無愛想ではないのだけれど、全員に対して等しく一線を引いているような。

だからこそ、ただの挨拶ひとつでも、自分だけに送ってくれるものだったので、形を持たない勲章のように感じられ、とても嬉しく誇らしかった。

9月上旬のある朝。

教室には長袖を来ている生徒はまだ居なかった。

蝉の鳴き声もまだ聞こえていた。

3ヶ月後に彼女は死んだ。

枕元に置いた目覚まし時計を覗くと、七時を回っていたので、ゆっくりと、重たい身体で布団を押しのける。

葬儀から数週間が経っていた。

眠ろうとしても眠れない。

睡眠不足で回らない頭は、不思議と安心感を与えた。

眠ってはいけない、と分かっているからだ。

そう、眠ってはいけない。

友人が死んでしまったんだから、眠れない事が正常なのだ。

これで正しい。間違っていない。

身体は重たかった。

腕も、脚も、内臓も、まるで重りのように感じられた。

普段は意識することのない身体の重さ。

肉体という、五、六十キロの鉄球と鎖によって地面に縛り付けられているような想像が脳裏に浮かんだ。

人間は死ぬまで重たい肉体を引きずりながら生きていかなければならない、と思うと、なんだか不思議な感じがした。

いっそすべて脱ぎ捨ててしまえれば。

のそのそと寝室を出て、制服を小脇に抱えて、階下へ降りる。

朝日に照らされて木目を薄茶色に光らせる階段が、私の脚の動きに合わせて軋む。

窓から差し込む朝日のお陰でリビングには十分な光量か確保されていたが、無意識で手が動いて照明を点ける。

テーブルには、ラップの掛けられた私の朝食が置いてあった。

普段通り、両親はもう仕事に出ているらしかった。

一人分の食事は、広い机に不揃いだった。

椅子に腰掛けてラップを剥がす。

ラップの内側についた結露が、繋がって水滴になった。

小さな声で、いただきます、と言い、スープを一口飲んだ。

冷めかかっていたが、温め直す為に立ち上がるのが億劫だったので、そのまま食べた。

食器を片して、壁がけの時計を見ると、いつの間にか、起きてから既に40分近く経っていた。

嫌々ながらも、冷たい制服に袖を通した。

思わず小さく呻いた。寒さで背筋が伸びる。

眠っていないのに目が覚めたような感覚がした。

パジャマを洗濯機に放り込んで、歯を磨いて、顔を洗う。

少しだけ足取りが軽くなった。

重たい身体も少しは思い通りに動くようになり、重たい教科書を背負うくらいの余裕はできた。

十分ほど、なんとはなしにスマホを見つめて、幾つかのSNSをハシゴした。

取り立てて言うべきことは何もない日常が今日も続いていることが分かった。

聞いた話では、海の向こうでは戦争が起こっているそうだ。

「自分は生きている。」

時計が七時五十分をさした。

ゆっくりと椅子から立ち上がり、教科書の詰まったリュックサックを背負う。

玄関の手前で一度立ち止まり、なにか忘れ物がないか考えを巡らす。

なにか忘れているような気もしたが、何を忘れているのかは分からなかった。

当然だ、忘れているんだから。

靴を履いて、まるでアニメみたいに、三和土をつま先で二度叩いた。

玄関の扉に手を掛けると、突然、途轍もない重さが身体にのしかかった。

五、六十キロなんてものじゃなかった。膝が折れそうだった。

前が向けない。ドアノブを握ったまま、首だけが折れて地面を凝視す

る。

身体と同様に、扉も重たくなり、巨大な岩壁のように感じられ、まるで動かせる気がしなかった。

立ちくらみを起こした時みたく、視界の縁が暗くなった。

ドアノブを握る手に力が籠もる。

二、三秒、、、いや、二、三分だったかも知れない。

何度かゆっくりと深呼吸をして、息を吐くと同時にノブを回して扉を押した。

扉は勢いよく開き、もはや見た目相応の質量しかなかった。

閉じた扉に鍵をかけて、振り向く勢いで歩き出す。

一歩が出たら、あとは惰性で体が動いた。

駅までは歩いて五分ほどの距離だった。

きっと、あの凄まじく重たい扉を開ける術を、深呼吸以外にもたくさん持っている人を、世渡り上手と呼ぶのだろう。

身体は重たいままだった。

半ば意識的に病んでいた。

生きていた。

涙だけが出なかった。

みなみはスポーツが得意だった。

好きではなかったようだけれど。

特にバスケやサッカーみたいなチームスポーツが得意だった。

彼女は勉強もそれなりにできた。

勉強に命を掛けるような熱量で取り組んでいるわけでは決してなかったし、そのような姿勢を求められる学校でもなかった。

才媛などと囃し立てる程ではなかったが、到底届かない高みに居た。

体育の後の昼休みに、球技のコツを尋ねたことがあった。

「コツって言われてもねぇ。」

「努力とか運動神経ももちろん必要だけど、なんていうか、、、空気を読む、みたいな感覚なのかな?」

「シュートを打ちたい、とか、ボールに触りたい、と思っちゃダメなんだよ。空気を読んで、自分の身の丈にあった場所に立ってれば、自然にボールはやってくるし、ボールをもった後も、身の丈にあった位置を探して動けばいいんだよ。」

「逆に、それさえ出来てれば多少のスキル不足はどうにかなるよ。」

「はぁ、、、なんそれ。もしかして遠回しに空気読めないやつ、って馬鹿にしてる?」

「ふふ。さぁ、どうでしょ〜ね。」

けして自慢げではなかったが、その時の彼女は少しうれしそうにはにかんでいた。

何が言いたいのかはさっぱり分からなかった。才能というやつなんだろう。

確かに、彼女は空気を読むのが得意だったように思う。

みなみについての悪い噂というのを耳にしたことがなかった。

彼女は皆が羨ましがるような人間だったが、それはただただ魅力に満ち溢れていたからではなく、欠点が限りなく少なかったからだと思う。

大きな失敗は犯さないし、誰とも摩擦を起こさないので、誰からも悪感情を抱かれない。

100点のポテンシャルがある訳では無いが、減点方式のテストで一切の減点がないので、結果として満点の人間が出来上がっているような。

なので、彼女は、学生の性と言ってもいい、数人からなる派閥めいたものに属していなかった。

ただし、どの派閥の輪にも混ざることが出来た。

普段は二人で居ることが多かった。

彼女の隣に自分がいるのはやはりひどく不釣り合いだった。

「三年のサッカー部の先輩」みたいな人間と付き合っていてもおかしくないのに、なぜ隣りにいるのが「一ノ瀬」だったんだろう。

空気を読んで、友達の少ない可哀想な人間にかまってやってくれていたのだろうか。

いや、そうじゃない。

彼女なら、一人で居る人間が、必ずしも不本意にそうしているわけじゃないことくらい想像がつくはずだ。

一人で居る人間に善意で話しかける行為は、優しさかも知れないが、空気を読む、とは違うんじゃないだろうか。

では、一体なぜなんだろう。

サッカーのコツよりも、他に尋ねるべき事があったんじゃないだろうか。

ーつづくー

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?