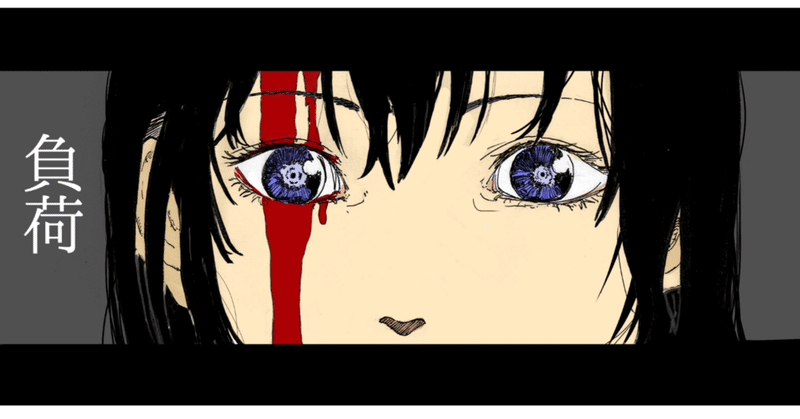

《小説》 負荷 (2)

電車に乗るのが好きだ。

電車の中には、心地よい浮遊感がある。

座席のクッションが柔らさなのか、それとも、車体の小刻みな揺れからなのか、その両方かもしれない。

重たいからだが少し楽になる。呼吸がひとつ深くなる。

周りを見渡すと、乗客の多くはスマホに視線を落とし、イヤホンやヘッドホンで耳を塞いでいたりする。

車輪が線路と擦れる音、車体の揺れの音、それでよろめく乗客の足音、衣擦れ、息遣い。

耳を澄まさずとも、絶え間なく何かしらの音が聞こえる。

忙しなく音はなり続けているけれど、そこに意味のある音は一つもない。

この奇妙な浮遊感と静寂。

そして、その静けさと対称的に時速40キロで動く鉄の箱に座っているという事実が、まるでそこだけ時間の流れが違う世界であるかのような感覚に陥らせる。

この間Youtubeで、相対性理論の動画を見たことを思い出した。

確か、速く動く物体では時間も速く進むんだったか、その逆だったか。

電車から降りた瞬間、世界はガラリと色を変える。

車内では拮抗していた静寂と喧騒のバランスは瞬く間に崩壊し、時計の針は急速に回りだす。

身体が重たいはずなのに足はよく動いた。

人々は流体かのように電車の扉から溢れ出て、階段に吸い寄せられていく。

その流れに身を任せて、改札を抜けて、無意識が導くままに小高い山中にある学校へ繋がる出口へ歩を進める。

習慣化された朝の動き方だ。

彼女が死ぬ前と何一つ変わりはない。

学校へは駅から徒歩十分の距離だが、その道のりの多くは登り坂なので、疲労感なら徒歩三十分だ。

歩くほどに、傾斜はきつく、駅周辺の四角く直線的な建造物は少なくなり、通行人も制服姿の割合が高まっていく。

運動部員にとってはこの坂は、自分たちを苦しめる天然の拷問器具になるようで、みなみが朝練でへばっているのをしばしば通学中に見た。

校舎に入ると、そこらじゅうから学生の談笑が聞こえてきて随分と騒がしくなる。

忙しなく音はなり続けているけれど、そこに意味のある音は一つもない。

階段を登って、2ーCの教室へたどり着くと、後ろの扉を開いて中に入る。

必ず後ろから入るようにしている。

視線はないが、周囲の数人の注意が自分に向くのを感じる。

誰かを確認すると、すぐに注意の針は失せた。

扉のそばの席に座る女子が寒さに少しだけ顔を顰める。

できるだけ静かに素早く、開いた扉を閉めてやる。

自分の席に座る。斜め前にいるのは陸部の副部長だった。スマホで音楽を聴いている。

整然と机が並ぶ教室には、先週までは花瓶の据えられた席があった。

しかし、席替えと同時に花瓶と席はなくなった。

あの花は誰が世話していたんだろうか。

供花は嫌いだ。

ひと月が過ぎ、学級に空いた穴は既に埋まりつつあった。

一時期は暗い水底のような抵抗と質量を持っていた教室の空気も、随分と軽く、明るくなった。

一人だけ水底に取り残されているようだった。

役に立つと思えなくとも、勉強をすることで将来の進路が広がることは確かだ。

学校の進路調査や、大きなテストがある度に、家族で進路について話し合う場があるのだが、父がその締めとしてよくこの言葉を口にする。

普段は仕事ばかりで会うことも少なく、家にいるときも寡黙な人だったので、定期的に口にするその言葉は印象的に残っている。

「一ノ瀬って卒業したらどうするの?」

みなみが高校に入って1度だけ、二人きりの時この質問を投げかけてきた。

みなみは、自分の進路に色々と悩んでいた。

彼女も自身が勉学や運動について周囲よりも優れた評価を受けているということは自認しているようだった。

なので、人前で軽々と進路の悩みを口にすることで、自分の人生設計を自慢気に語っているように見られることを恐れていたのか、自発的に吐露することは殆ど無かった。

皆、彼女は進学するものだと思っていたし、彼女にもそう出来るだけの学力はあった。

それ故に、彼女が進路に悩んでいると聞いて少し以外だった。

彼女は進路の選択肢が広いがゆえに、その選択の重要性も増して、決断に悩んでいるのだと思っていた。だから自分に進路を相談することなんてありえないと思っていた。

「一ノ瀬は卒業したらどうするの?」

「え?あぁ、、、まぁ、飲食関係に行きたいな、とは思ってるけど。経営するにしてもしないにしても、まずは就職して数年は現場で色々働こうかと思ってる。」

「なんで?」

「理由?好きだからじゃないかな。そんな大層なものは無いけど。みなみと違って大学に行けるような頭は無いし。」

「そっか。だよね。好きだからだよね。そりゃそーだ。わりーね面接みたいな事聞いて。」

「それこそなんでよ?悩んでんの?」

彼女は少しの間黙って、眉根が寄った申し訳なさそうな顔になる。

「うーん。まぁ?ちょっとね。」

「へぇ。大学行くんだと思ってた。」

「多分。先生も両親もそうしたら喜ぶだろうし。行きたいわけじゃないんだけど。」

「ねぇ。」

「一ノ瀬も私が大学に行った方がいいと思う?」

その時は、みなみは「行くべきだ」という返事が欲しくてそう言ったのだと思ったし、彼女の成績なら絶対に行くべきだとも思った。

きっと彼女もそれを分かっていて、ただ、その道を進む後押しの言葉が欲しいだけだと。

普段の彼女ならば相手に自分の能力を称賛させるような質問は絶対にしない。

そんな弱みを見せてくれることに優越感さえ感じていた。

だからこそ。

「う〜ん。行きたいのなら行けばいいと思うけど。みなみがやりたいことをやるのが一番大事だと思うよ。」

そう答えたのは、やはり、弱さというほかないんだろう。

自分のやりたいように、というのは個人を尊重した台詞に思えるが、この場合は逃げだ。

私は彼女の人生設計に自分ごときが介入することを避けた。

そうだ。

そう考えれば、筋が通る。

彼女は少しだけ目を伏せて苦く笑った。

「そっか、そうだよね。ありがとう。変なこと聞いてごめんね。」

結局、彼女と対等な目線で語り合ったことなんてなかったんだ。

彼女は同じ目線で見てくれていたかも知れない。

人間の「芯」があるとすれば、その回りに幾重にもまとわりついて、我々を肉付けする繭のようなものを、彼女はきっと見通して、話してくれたんだ。

自分には同じことが出来なかった。いや。しようとしなかった。

繭は、中の蛹を覆う壁でもあり、外側を見えにくくするフィルターでもあった。

過度な謙遜や羨望から生まれる偏見は、差別とさして変わらない。

結局、自分は繭に閉じこもったまま、その中から見える景色に甘んじて、彼女の本音を無下にした。

思えば、彼女は何度も腹を割って本音を話してくれていたような気がする。

それに対して、同じく自分の腹を裂くどころか、彼女の本音を見ようとさえしなかったのだ。

自分とみなみは友達ですらなかったんだ。

ましてや、、、

友人との会話で、今日は職員会議の関係で半日で授業が終わる、ということを知った。

みなみの自殺についての、マスコミや保護者たちへの対応に追われているんだろうか。

そんな想像を巡らせながらも、早く家に帰れるのはやはり嬉しいので、いつもより幾分明るい気分で授業を受けた。

三限の物理の授業を終えて、理科教室から出る。

暖房が効いた教室を出た瞬間、顔面の皮膚がちりちりするような寒気に晒される。

空は綺麗なまでの冬晴れで、明るく陽光が降り注いでいたが、放射冷却で空気はとても冷たかった。

そこに強い北風が味方して、みるみる内に体温が奪われていく。筋肉が緊張して肩が上がり、顔に打ち付ける風に思わず目を細める。

その寒さのせいか尿意を催して、ホームルームに帰るついでにトイレに寄った。

うちの学校のトイレはあまり綺麗とは言えない場所だったが、光量の少なさ、という要因がそれに拍車をかけているのは確かだ。

古い学校のトイレがきまって薄暗いのは理由があるのだろうか。

床のタイルのくすんだ灰色だったり、所々に生えたカビ、金属製の水道管の青錆を一番汚く不快な明度で視界に映す。

やはり拭いきれない臭いもある。

せめて窓か照明をもう一つ付けてくれればいいのに。

こんなところにいたら心まで薄暗くなってしまいそうで気が滅入る。

少なくとも長居したい場所ではない。

手を洗ってハンカチで拭いながら、トイレの外の腰掛けの少し上に設置されている鏡を見た。

男女両方に鏡が設置されている鏡が互いを反射しあい幾重にも重なる、いわゆる合せ鏡という状態であった。

そのどこか、有名な噂だと13番目だったろうか、、、みなみの幽霊が写っているんじゃないか、という妄想を一瞬だけしてみた。

ボロボロに破れ血まみれになった制服を着たみなみが、背中に覆いかぶさるようにして首を絞める。その手は生気を失った青紫色で、ところどころ皮膚が剥がれ落ちていた。本来目のあるはずの位置に眼球はなく、虚ろな眼窩が黒く佇む。いつもはポニーテールにしている髪の毛は崩れて乱れ、歯が何本か折れた口は私の頭を喰らわんばかりに開く。

息が出来ない。身体が重い。

、、、当然幽霊なんているはずもなく、自分が何人も重なって見えるだけだった。

現実性のない無意味な妄想だ。

そもそも、みなみは死後2日で発見されたのだ。

死の瞬間、髪型がどうだったかまでは分からないが、目や皮膚がそんな短期間で腐れ落ちるはずがない。

事実、通夜ではみなみの遺体との顔合わせがあったが、エンバーミングの成果もあり、彼女は生前と何ら変わらず、触れたら目を覚ますんじゃないかと思わせるほどだった。

彼女が身投げした場所は、崖と言っても高さ二十メートルもない程度、身体が激しく損傷するほどの衝撃はなかっただろう。

死因も脳挫傷だった。

あんなにボロボロで血まみれの風貌になるはずがない。

なにより現実性を欠いているのは、彼女が首を絞めていることだ。

まるで恨んでいるみたいに。

彼女は他人を恨まない。いや、恨んでいたとしても、空気を読むのが得意だった彼女はその感情を決して表に出しはしない。

あれは本当のみなみじゃない。

彼女は死ぬまで、死んでも、綺麗な人だった。

あの亡霊は、私の偏見と意地汚い妄想で作り上げられたがために、醜く歪んでしまった彼女の姿だ。

あれだけ無視しておいて、自分は今更、彼女の剥き出しの感情を欲しているというんだろうか。

しばらく立ち止まったまま鏡を凝視する様子を、下級生が横目で見ながら通り過ぎ、トイレへ入っていった。

それを見てこちらも我に返り、腰掛けに置いていた物理の教科書類を抱えてトイレを出た。

四限は確か英語表現の授業だった気がする。あまり好きではない。

彼女に呪われたがっているのだと気づいた。

あまりの浅ましさに嫌気が差した。

みなみと、時にはそこに何人かの友人を加えて、よく遊んでいた公園があった。

みなみと初めて出逢った公園でもある。

と、いうのは嘘だ。

というより、私は彼女とどこでどう知り合ったかなど覚えていない。幼馴染とはそういうものなんじゃないかと思う。

けれど、彼女との一番古い記憶はこの場所にあった。

おそらく彼女と最も長い時間を過ごしたのもこの場所だろう。

通っていた小学校からほど近い道外れにある、小さな公園だった。

鉄棒、滑り台、砂場だけの公園。

当時から小さい公園だとは思っていたから、きっと今見たらもっと小さく感じるんだろう。

けれど、小学生にはそれだけで十分だった。どれだけ狭くても、毎日、何時間でも遊ぶことが出来た。今なら到底考えられないが、当時の自分たちなら、遊具が三つしかない公園でかくれんぼや缶蹴りが出来たのだ。

死亡事故を期に危険な遊具が次々と撤去された、近所迷惑になるからとボール遊びを禁止された、というようなニュースをしばしば目にする。

公園そのものの数も徐々に減っているようだ。

ネットでは、公園が大人の定めた様々なルールに縛られ、自由なはずの遊び場が無くなっていくことを嘆く内容が多く見受けられる。

つい数年前まで公園の主人公たる児童であった身からしても、遊具が多いとそれだけで遥かに遊び方の幅が広がるので、遊具や公園が減ることを寂しく思う気持ちはよく分かるが、結局、どの遊具よりも大切なのは友達の存在なんだろう。

たった三つの遊具がなかったとしても、当時の自分たちなら変わらず遊べたはずだ。反対に、一人きりだったらどれだけたくさんの遊具に溢れていてもすぐに飽きてしまうに違いない。

確か、お気に入りの隠れ場所があった。入口から何番目かの灌木。

周囲の灌木より一回り大きいのだ。しばらくすると鬼にも覚えられてしまい、真っ先に見つかるようになってしまったが。

公園の周囲は二メートル弱の鉄の金網フェンスで覆われていた。

度々飛ばしたボールがそれを越えて、向う側にある家へ入ってしまうことがあった。その度にバレないように取りに行く。まるで潜入捜査のミッションみたいで楽しかった。

フェンスをよじ登って越えることが出来たのは二人だけ。みなみと、もう一人は、水泳の得意な少年だったはずだ。彼とは同じスイミングスクールに通っていたので、かなり仲が良かった。

名前は何だったろうか。顔なら出てくるのだが。

砂場の真ん中には切り株を使った円卓があり、そこを中心に砂場を囲むように四阿が建っていた。

にわか雨が降った日はそこに避難して携帯ゲーム機で遊んだ。

百以上あるゲームのキャラクターの名前を、全員が当たり前のように覚えていた。

英単語は十五が限界だというのに。

中学に入ってからは、みなみと二人でその四阿の円卓に座って、話しながら弁当のデザートを食べた。

気づいたら一時間駄弁っていたなんてザラだ。

そう言えば、彼女は小学校の頃は友達を下の名前で呼んでいた。教師にも「先生」を付けていたはずだ。

あの頃は、彼女の考えていることが手に取るように分かった。

一体いつから彼女の心を見ないようにしていたんだろう。

彼女の呼び方が変わった頃だろうか、それとも成績の差が言い訳のしようがないほど開いた頃だろうか。

思い出せない。

彼女は確かに大人になった、巧く空気を読んで、誰とも傷つけ合わずに済む距離を心得ていた。

けれども、二人のときだけは、あの頃のままでいてくれた。

一体彼女の目には、友達の態度の変化はどう映っただろうか。

公園の思い出で生きる彼女。

走り回って荒げた吐息も、他の女の子より少し大人びた服装も、ふわりと微笑む目元も、瞼の裏にありありと思い出せた。

それなのに、何を話していたかは一つたりとも思い出せない。

人は誰かと会えなくなってしまった時、まず始めに声を忘れてしまう、とどこで見たことがある。

思い出の彼女が喋らないのはそのせいだろうか。

LINEのメッセージを読み上げると、確かに彼女の声らしきもので再生されるのだが、本当にそれが彼女の声だったのだろうか。

確かめられないと分かった途端、色々な記憶が不確かなものに思えてきた。

きっと、忘れてしまうのではなくて、正しい記憶を思い出せなくなってしまうのだ。

淋しい、恋しい、というよりは、ひたすらに恐ろしかった。

私の中でみなみの記憶の輪郭がおぼつかないものに変わっていくに連れて、彼女にとっての私も、スイミングスクールの彼のように、思い出せない、ほとんど他人と言っても良いような存在に変わっていき、思い出の端へ追いやられる。そして最後には消えてしまうんじゃないか。

高校に入ってからは一度もその公園へは行っていない。

先日、そこでならもう一度会えるような気がして公園を見にに行ったら、新築の一軒家に変わっていた。

公園のニュースに過剰に反応する人々の気持ちがわかったような気がした。

思い出はとても足が速い。

すぐに朧気に崩れて周囲と見分けがつかなくなる。

だから場所や景色に、記憶を託すのかもしれない。

ーつづくー

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?