Z世代若者がデジタルやプラットフォームを使いこなせることをJTC管理職は気づいていない件

はじめに

筆者は生命保険会社のCDOとして、社内のデジタル戦略や執行支援をする傍ら、顧問先やパートナー企業のDX支援、自治体向けのビジネス発想支援や官公庁のDX推進委員を務めており、日本全体のDX推進や人材育成のあり方を考える活動に携わっている。

住友生命では2020年から、Z世代若者をデジタル&データ専門人材として新卒採用している。コロナ禍の中では彼らに十分なメンタルケアができなかった。そのためコロナ禍中、彼らが社内に気持ち的にジョインできず、大きな課題となった。2023年に筆者はデジタル&データ本部の事務局長になり、親子くらい歳が離れた彼らとコミュニケーションを持つようになり、仕事を教えることになった。

1年経過して分かってきたことは、コロナ禍で入社したZ世代の若者たちが持つデジタルスキルや適応力について、弊社だけでなく、多くのJTCの管理職が十分に理解・活用できていないのではないかということである。今回はこれをテーマにしたい。

デジタルネイティブ世代

Z世代と呼ばれる1990年代後半から2000年代生まれの若者たちは、幼少期からデジタル環境に囲まれて育ったデジタルネイティブ世代である。(筆者には3人の子供がいるが皆Z世代である)彼らにとってスマートフォンやSNS、ECサイトなどのデジタルツール、デジタルプラットフォームは日常の一部であり、自然と使いこなすことができる。

また、オンラインでのコミュニケーションにも慣れており、場所や時間に縛られずに仕事を進められる。同世代間のデジタルコミュニケーションの多さも特徴だ。良いこと悪いこと瞬時に広がるネットワークを持っている。加えて、この世代は多様性を尊重し、社会課題への関心が高い。仕事を通じて社会に貢献したいと考える傾向がある。これは筆者のようなバブル世代が20歳代だった時にはなかった傾向だ。

デジタルツールへの適応力

Z世代の社員たちはデジタルツールをスムーズに使うことができる。リモートでのコミュニケーションにも問題なく、自宅でも集中して仕事に取り組むことができ、むしろ通勤時間がなくなったことで効率的に働けるようになったという声も多い。

Z世代の若者たちはオンラインイベントの企画や、SNSを活用した情報発信など、デジタルの力を存分に発揮して仲間と効率的に交流する。デジタルツールが彼らの生活の一部になっている。当然、仕事もそれでやろうとする。Z世代は周りにあるデジタルツールやデジタルプラットフォームを使うことがデフォルトなのだ。

管理職との意識ギャップ

一方で、ベテランの管理職層の中にはZ世代のデジタルスキルを十分に理解・活用できていない人が多いと思う。長年アナログな働き方に慣れ親しんできた彼らにとって、若手社員がデジタルツールを駆使して仕事を進める姿は想像しづらいのかもしれない。「画面を見ているだけで本当に仕事をしているのか」「直接会って話をしないとコミュニケーションが取れない」といった先入観から、Z世代の働き方を疑問視するケースもある。

こうした状況では、Z世代の能力を十分に引き出すことができない。彼らの発想力やデジタルスキルを活かせる環境を整えることが、管理職に求められる重要な役割だ。世代間のギャップを埋め、多様な価値観を受け入れる柔軟性を持つことが、これからの管理職には欠かせない。

弊社のZ世代問題

不幸だったのは、筆者が教育を行う前の彼らと管理職の状況だ。デジタルツールやプラットフォームが使えない管理職はエクセルやワード、メールといった旧来からの仕事道具で仕事をさせようとしていた。Z世代の若者からすれば、もっと効率的な方法があるのに古い方法を押し付けられていると感じたのだ。それが彼らが感じた違和感であった。これが弊社の「Z世代問題」である。こうした世代間のギャップから、コンフリクトが生じ、Z世代は「なんか違う」と思い傷ついてしまう。筆者は、これが多くのJTCで起きていると考えている。

Z世代の若者がデジタルの力を存分に発揮できる環境を作るには、管理職層の意識改革が不可欠だ。彼らの発想を受け止め、新しい働き方を一緒に作っていく姿勢が重要である。トップダウンの指示だけでなく、若手の意見に耳を傾け、対話を重ねながら組織を変えていく。そうした協働的なアプローチこそが、Z世代の力を引き出す鍵になる。

Z世代のDX人材育成

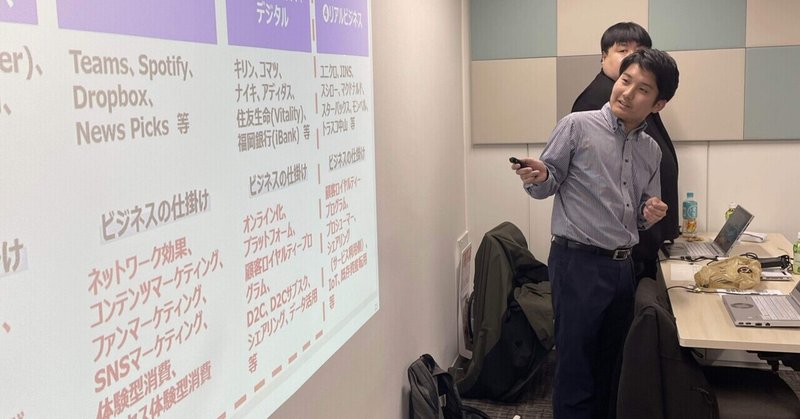

そこで筆者は、Z世代の若者がデジタルツールやデジタルプラットフォーム、生成AIに強いことを活かして「DXビジネス」を教えることにした。彼らが既に強いデジタルスキルだけでなく、ビジネス感覚や企画力、営業力など、DX人材に必要な資質を身につけられるプログラムを用意し、研修を行っている。

Z世代社員に講師を担当させたり、DXや生成AIの外販営業の企画やプロモーション、コンテンツマーケティングを経験させたりすることで、実践的なスキルを習得させている。若手が主体的に学び、チャレンジできる機会を数多く提供することで、イノベーティブな人材の育成を目指している。

こうした取り組みが日本のZ世代のポテンシャルを存分に引き出すためのモデルケースになれば良いと思う。可能性を信じ、成長を後押しする環境を整備することが、企業の未来を左右する。Z世代の力を活かし、デジタル時代をリードするイノベーターを数多く輩出していくことが、日本企業の急務である。

JTCの組織と管理職の変革

デジタル時代に対応するためには、管理職自身のマインドチェンジが欠かせない。Z世代社員のスキルを単に「若者の特技」と捉えるのではなく、組織全体のDXを推進する原動力として活かしていく視点が重要だ。

彼らの発想力やデジタルリテラシーを積極的に引き出し、年次の壁を越えて協働する風土を作ることが、これからの企業には求められるだろう。Z世代の若者が持つ可能性を最大限に引き出すためには、組織の在り方そのものを見直す必要がある。彼らの感性を受け止め、共に変革を進めていく柔軟性と勇気が、これからの企業には問われているのだ。

まとめ

コロナ禍で入社したZ世代の若者は、デジタルネイティブ世代ならではの強みを持っている。しかし、多くの企業の管理職層はその力を十分に理解・活用できておらず、世代間のコンフリクトを生んでいる。Z世代の発想力とデジタルスキルを経営に生かすためには、管理職のマインドチェンジと組織風土の変革、人材育成の見直しが不可欠である。

Z世代と共に成長できる環境を作ること。それが、日本の未来を切り拓くために必要だ。彼らの可能性を最大限に引き出し、デジタル時代をリードするイノベーターを数多く輩出していく。それが、JTCに求められている重要な役割である。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?