どうして「将棋Number」だけが、そんなに売れるんですか?――その源流には梅田望夫がいるのかもしれない

「将棋Number」再び

文藝春秋が発行する『Sports Graphic Number』1018号は再び将棋特集である。昨年9月に発行された1010号が増刷に増刷を重ねて23万部に達し、編集長が「読まれたら刷り返す、倍増刷です」と見得を切ったのは記憶に新しい。今回の第2弾もクオリティが高く、将棋ファンの間では好評を博している。それにしても、なぜ「将棋Number」は売れたのか。第2次藤井ブームだけですべてが説明できるのだろうか。私はそう単純には考えていないので、以下に仮説を示したい。

【将棋特集、増刷分が店頭に】

— Number編集部 (@numberweb) September 10, 2020

大増刷したNumber将棋特集

「藤井聡太と将棋の天才」が

店頭に並び始めました!

売れ切れ続出で、お求めの皆様には大変ご迷惑おかけしましたが、よろしくお願いします。#Number最新号 #藤井聡太 #将棋特集 #売り切れ #増刷 #将棋https://t.co/YhjBA2DaOL

#Number最新号 「藤井聡太と将棋の冒険」、本日発売です!(首都圏基準)#将棋 #shogi #藤井聡太 #羽生善治https://t.co/cdks1FTXFD pic.twitter.com/7WL6Gu5XFF

— Number編集部 (@numberweb) January 7, 2021

Numberがターゲットとする読者層

初めてNumberを買ったのは高校生のときで、アトランタオリンピックや競馬の特集号を買っていた。以後20年以上にわたり、年に何冊かは購入している。また、散髪に行くと必ずNumberを出されるので、そこそこ頻繁に目を通していると言っていいだろう。

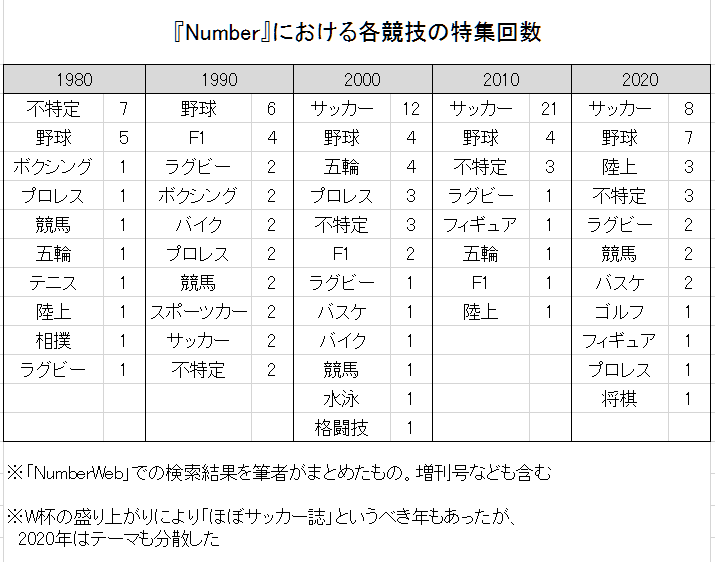

Numberがアメリカの Sports Illustratedを参考にして創刊されたという話はわりと知られている。その特徴は、①オールカラーで写真を大きく、多数掲載すること、②ノンフィクションのスタイルで(さらにいうと少々もったいぶった書きぶりで)執筆すること、そして③特定の競技のみを追うのではなく、いくつかの競技をローテーションで特集していくこと、とまとめることができる。以上のうち③について少し考えてみよう。Numberは特定競技の専門誌ではない。専門誌は別に存在する。『週刊ベースボール』『ラグビーマガジン』『Gallop』などである。これら専門誌が月刊または週刊なのに対し、Number(隔週刊)で当該競技が特集されるのは年数回に過ぎない。競馬を例にとると、ダービー特集と秋競馬特集の年2回が標準である。こんなNumberが狙っているのはどのような読者層であろうか。

それは「ライトなスポーツファン」であろう。

特定競技のコアなファンというよりはスポーツ全般が好きで、スポーツニュースやサンデーモーニングの「喝!」を楽しむ層。特定競技のファンだとしても専門誌を毎号買うほどでもない層。その競技の経験者ではなく、むしろ観戦オンリーの層。TVで気になる選手を見つけて興味が湧いただけの層。そんな「にわか」以上「コア」未満の層。この層はそこそこのボリュームがある。こういったライトファンをできるだけ多く捕まえて部数を伸ばすのがNumberの基本方針ではないかと推測している。

そんなライトファンのちょっとした興味に、Numberは期待以上のクオリティで応えてみせる。知られざるストーリーに美しい写真を添えるのが基本だが、著名な選手だけでなく知る人ぞ知る存在も紹介していく。裏方にスポットライトを当てたり、記録や技術に着目した記事も入れて角度を変えてみせる。言い換えれば、表紙を飾るような花形選手については他誌より「深く」掘り下げることを狙い、その他の記事ではまだ手垢がついていない場所まで視野の「広がり」をもたせる。記事を読んだライトファンが「へーっ。そんな話があったんだ」と感心して満足感を得られるような誌面になっている。

また専門誌の場合は毎月の動きを全てカバーして伝える必要があるが、Numberはその必要がない。例えば『将棋世界』ならタイトル戦は全局レポートする必要がある上、「公式棋戦の動き」といったコーナーも載せないわけにはいかない。さらに詰将棋や段級位認定問題など、全方位から将棋をカバーする必要がある。他方、Numberのような立ち位置の雑誌は思い切った取捨選択ができる。誰も文句を言わない。

「観る将」の誕生と定着

さて、そのNumberがなぜ売れたのかという問いに進む前に、「なぜ将棋特集号の発行に踏み切ることができたのか」という点を考えてみたい。新しい競技、しかも伝統的な「スポーツ」ではない競技を取り上げるとなれば、かなり冒険的な企画になる。おそらく、Numberの企画会議では「藤井ブーム」のみならず「観る将棋ファン」の存在が強調されたのではなかろうか。そう、通常発行部数(約12万部)を支えるに足るライトファン「観る将」が育っていたことが大きいのだ。

「観る将棋ファン」略して「観る将」という概念が定着したのはここ10年あまりのことである。この考え方を広めたのは梅田望夫氏。それまで「趣味は将棋です」と口にすれば「何段くらいですか。今度一局指してもらえませんか」などと返され「いやその、段位とかは持っていなくて……」と言葉を濁さざるを得なかった人々に対し、「指さなくてよい。観るだけでも立派な将棋ファンなのだ」と安心させ、居場所を与えたのが彼である。

梅田氏はIT系コンサルタント会社の経営とファンドの運営を行っていた人物で、個人としても株式会社はてなや株式会社リコー、株式会社アサツーディ・ケイの社外取締役を務めていた時期がある。シリコンバレーを拠点として活動していたが、2006年に出版したちくま新書『ウェブ進化論』がベストセラーとなり、以後数年は盛んに執筆を行った。同書は「Web2.0」「ロングテール現象」などを紹介しており、氏をビジョナリーの1人と見る向きもあった。

その梅田氏が趣味としていたのが将棋観戦である。氏はタイトル戦のリアルタイム観戦記執筆といった試みを経て、2009年に『シリコンバレーから将棋を観る』、2010年に『どうして羽生さんだけが、そんなに強いんですか?』と続けざまに2冊を出版した。そしてこれら一連の発信を通じて「観る将棋ファン」という楽しみ方を広めたのである。

梅田氏は「note」を運営するnote株式会社(旧商号:株式会社ピースオブケイク)の代表取締役加藤貞顕氏とも2013年に対談している。その内容からは、2人がいかに「観る将」としての生活を楽しんでいたかがよく伝わってくる。

梅田 2010年にシリコンバレーに来てくださった時も、加藤さんは僕の本業について聞くより、ずっと将棋の話をしていましたね。

加藤 あのときは、2人で延々と、将棋や棋士たちの話をしていました。シリコンバレー郊外のおしゃれなカフェの日当たりのいいテラス席で、ずうっと将棋の話をしているという(笑)。

梅田 我々の仕事の達成は、将棋のためにありますからね(笑)。

「 観る」将棋の楽しみかた——梅田望夫×加藤貞顕 将棋対談

「vol.1 将棋が好きすぎてしかたがない二人が、将棋を観ることについて語る。」より

また、この10年はSNSが普及した10年でもあった。やがてSNS上に「観る将」を自称するファンが多数現れた。彼らは棋力にかかわらず観戦と交流を楽しみ、盤上のみならず棋士の一挙一動を話のタネにするようになった。かつて渡辺明は「野球やサッカーの観客のように、将棋をもっと無責任に楽しんでほしい」という趣旨の発言をしていたが、この願いは実現した。将棋界はこれまで明確な位置付けを与えられてこなかった「観る将」を取り込み、コミュニティの中へ包摂することに成功した。梅田氏自身はネット上に姿を見せなくなり、社外取締役の類も2016年頃にはやめてしまったようだが、「観る将」という言葉は独り立ちし、この10年ですっかり定着したのである。

東京五輪延期と第2次藤井ブーム

将棋連盟による棋譜中継アプリのリリース、ニコニコ動画による中継の開始、電王戦の開催、羽生世代と若手棋士との覇権争い、藤井聡太のデビューとABEMAによる中継参入、SNSの普及といった出来事もあり、「観る将」を自称するファンは着実に増えていった。そして「将棋Number」発行の直接の契機となったのが東京五輪延期と第2次藤井ブームである。五輪特集が流れてしまったNumber編集部が目を付けたのが、夏に巻き起こった第2次藤井ブームであった。スポーツ興業が次々と中止に追い込まれる中、二冠ロードを驀進する藤井聡太は再び人々の心を沸き立たせていた。Numberの読者層となり得る「観る将」に、テレビで藤井聡太を追っていた「一見さん」が加わったのである。

その上将棋界には、Numberのテイストにマッチした記事を書くことのできるライターも揃っていた。大川慎太郎氏やスポーツ報知の北野新太記者、データに沿った記事なら勝又「教授」がいる。先崎九段のエッセイも馴染むだろう。特に北野記者はNumberと縁の深い沢木耕太郎を私淑しており、スタイルがマッチしないわけがない。そして役者さえ揃っていれば、編集部の職人たちがネタを広く散らし、美しくレイアウトして仕上げてみせるといったところなのだろう。

こうして『Sports Graphic Number』将棋特集号は世に出た。創刊1000号・40周年を超える『Number』と、梅田望夫によって肯定され、育ってきた「観る将」、若き天才藤井聡太の三者がここで交わったのであった。

将棋Numberこぼれ話――ある記事の続き

2016年9月3日(土)昼過ぎ、私は東京・千駄ヶ谷の将棋会館に居た。午前中は長女の七五三撮影のため出かけていたのだが、千駄ヶ谷に近い場所まで来ていたため、そうだ長男に一度将棋会館を見せておこう、と思いついたのであった。長男は小学校1年生、将棋のルールは教えてある。道すがら「お父さんはね、小学生のころ毎月将棋会館に来て将棋を指していたんだよ」と話す。自動ドアをくぐって1階の売店を少し見て回る。やがて2階に上がって道場へ。30年前に父がそうしたように、私も「ここで指してみるかい?」と尋ねてみた。迷いなく「うん!」と答えることを期待して。しかし長男は「ええ……ちょっとやめとく」と腰が引けている。もう少しだけ勧めてみたが、態度を変えようとはしなかった。自分とは性格の違う奴だと薄々分かってはいた。仕方ない。だけれども、人生という一局の流れはこうした何気ない一手で決まるのかもしれないなぁ、と私は思った。

そのとき「ガコン」という音がしたので振り返った。何のことはない、誰かが自販機で飲料を買っただけのことだった。再び懐かしい道場の中に視線を戻そうとした瞬間、何かに気が付いてもう一度自販機の方を見た。あれは知っている顔だ。誰だ、誰だ、と2秒ほど止まったところで分かった。あれは藤井聡太じゃないか。なぜここにいるんだ。彼は東京の人間じゃないだろう。そうか三段リーグ、しかも今日は最終日じゃないか。

彼は受取口から出てきたお茶をつかんだまま立ちつくし、少し考えを巡らせているようだった。今日、史上最年少棋士が誕生するのだろうか。午前の対局には勝ったのだろうか。彼が背を向けて階段を上り始めるまでの所作や表情からは結果を読み取ることはできなかった。1階に下りると、今度は里見香奈が思いつめたような表情をして戻ってくるところだった。

その日の夜、史上最年少棋士誕生のニュースを見た。彼は午前中の対局に敗れたものの、ライバル勢も敗れたため自力昇段の立場を維持し、午後の対局に勝って昇段したのだと知った。重要な将棋に敗れても落ち着きを失わないとはやはり大物なんだなと思った。午前中の将棋が、彼以外の人にとっていかなる意味を持つ一局であったのか、私が思いを馳せることはなかった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?