80歳夫婦イタリア絵画旅行記 (3)

【イタリア・あの愛しい人達に】

ミラノ (2)

ミラノ・ブレラ美術館では結構小さい部屋が沢山あって、見逃した絵も少なくないようで… 旅行前に書き出していた資料を確認する間もない程、夢中で見ていました。

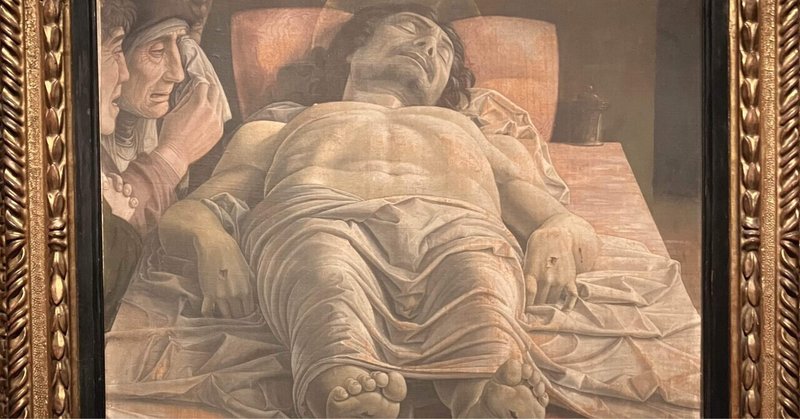

ここでは何と言っても見逃せないものに、アンドレア・マンテーニャ(1431〜1506)の『死せるキリスト』 (テンペラ画)があります。

初期ルネサンスと言われるこの頃、造形的表現に目覚めた画家達が、地域( パドヴァ派・フェラーラ派・ヴェネチア派・シエナ派・フィレンツェ派 … )そしてまた各画家達自身によってそれぞれ特異な表現を展開し、それぞれ大へん興味深い絵を残しています

マンテーニャもその一人で、独自の【視点】を強く意識した作画法がなんと言っても興味深いと思います。マンテーニャと言えば遠近法や前縮法などがよく取り上げられますが、マンテーニャは遠近法なども然りですが、【視点】と言うものを注視し強い興味を持っていたように思えます。マントーヴァのフレスコ画 ( 後日”マントーヴァ"で記載の予定 )ではその視点と言うものへの意欲的な着想を屈指しており、また【視点】と言うものを生かして、絵に強い臨場感をもたらす効果を狙っているように感じます。

「死せるキリスト」では身近なマリア達三人( 見落としがちですが、マリアの右奥の深い闇に嗚咽するような三人目の顔があります) を側面に配し、絵を見る我々が正面の足元から、キリストの死に臨場しその状況を見守っているかのような、その場を実感出来る構成がなされているように思います。

「死せるキリスト」の表現を「前縮法」と言われますが…、日本で言う逆遠近法的な手法を感じます。逆遠近法と言っても単に遠くを大きく、近くを小さく描くと言うだけで無く、浮世絵に見る歌舞伎の舞台やまた舞台上の役者、つまりはより興味の強いものをより大きく現し、近くである観客その他はより小さく描くことによって、役者を画面上の主題として引き立たせるような効果を。これは逆遠近法というより主観的遠近法とでも言えそうな表現がなされています。「死せるキリスト」でもキリスト自身の顔が一番の主眼であって、そのために遠くても大きく印象強く現しており、そうして、結果的に謂わゆる逆遠近法的になっているかと思われます。

ここではまた様々な絵で良く見る若々しいマリア像では無く、マリアはキリストの年齢に則した年齢感で描かれており、顔の深い皺や悲しみ・心の痛みの感極まる表情も、極めてリアルでより強く実感を伴う表現がなされています。

こうした客観的でリアルな現実感と、主観的な遠近法との相対する要素が高い次元で競り合っているところに、ルネサンスへの過渡期が持つ大きな魅力のひとつになっていると感じます。こうしたことにこそ私は本来の絵と言うものの魅力を感じるのですが。

アンドレア・マンテーニャ

「死せるキリスト」 (テンペラ画)は当画像に見られるように大変大仰そうな額縁で飾られています。その豪壮なまでの額縁に比べ、絵の方は一瞬フレスコ画か?と思うような、白い壁の上に描かれたような白味を帯びた意外と淡い色調で描かれています。嘗て見た記憶や画集などからの印象ではもっと油絵的な強いマチェールや表現の記憶がありましたが、今回間近かに見て驚いたのは、色彩は非常に控え目で突出してくる色目や強いコントラストも有りません。極度に抑制の効いた表現でありながら、なんと言っても的確無比な厳しいまでに描き切った描写力に深く魅了され、この優れた絵画の姿に深い感銘を受けました。

*拙い文を読んで頂きありがとうございました

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?