フィルモア通信 New York No14 My Friend Peter Hoffman

マイフレンド、ピーター・ホフマン

ニューヨークに着いた初めての冬、ぼくはソーホーで見つけた日本レストランでキッチンヘルパーのアルバイトをしていた。

レストランの閉店後、従業員のぼくらが食事をとっているころ、固く錠のかかったドアから呼び鈴を鳴らして、スポーツ自転車を担ぎながらピーターはぼくらにコンバンワ、と言った。ここのオーナー、ミキオさんの友人で、すぐそばのアパートメントに住むピーターは日本料理と日本人に興味があるらしく、時々自分の仕事が終わると友人のこの店に来るらしかった。

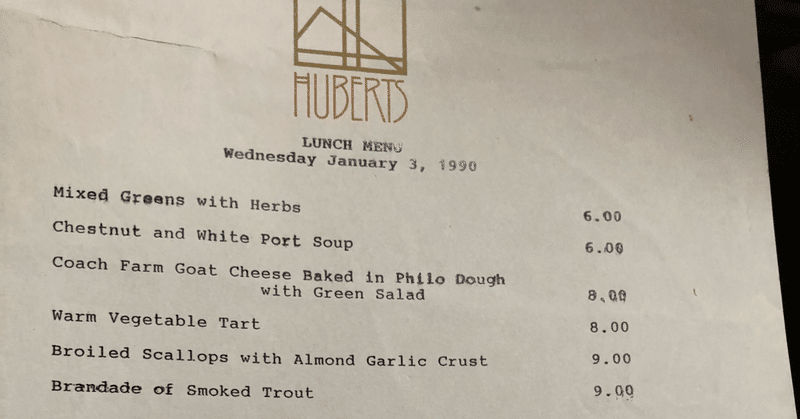

アメリカに来たばかりのぼくは英語はぜんぜん出来なかった。ピーターはとても人懐っこく、その店の新人であるぼくに話しかけて挨拶し、どうぞヨロシク、と言った。ミキオさんはピーターにぼくが日本料理を京都で十年修行をしていてニューヨークにはヴァケーションで来ていることなどを伝えてくれた。ピーターはパークアヴェニューと二十二丁目通り、グラマシーパークの裏にあるヒューバーツレストランで働いていることなどを話してくれた。

ぼくはニューヨークのフレンチレストランではどんな料理を作るのか聞きたかった。

何とか英語で話そうとしているぼくを彼は察して、それじゃ今度ヒューバーツのオーナーたちをこの店に来るように言うからその時に紹介すると言った。

それからしばらくしてヒューバーツレストランのオーナーたちがやって来た。カレン・ヒューバート女史とレン・アリソン氏はソーホーのその日本レストランを従業員のピーターから教えてもらい、そこで出される料理の簡素さと美しさ、そして素材が際立つ風味に魅せられ、自分たちの店の休みの夜に食事に来るのだった。

その夜、客席から暖簾越しにわずかに見えるぼくらの仕事を窺っているアリソン氏のところにミキオさんはぼくを連れて行って紹介してくれた。アリソン氏はピーターから君のことは聞いている、アメリカへようこそ、と言ってくれた。ぼくは「あなたのレストランを見てみたい、いいですか」と訊ねると「オーケー」と応えた。

その夜店が閉まってからピーターは自転車を担いでやって来るとぼくにレンに会ったかと聞き、それじゃ明日からでもヒューバーツに来いよ、と言った。ミキオさんに行ってもいいかと聞くとミキオさんの店が始まる夕方には帰ってきてね、と言いぼくのヒューバーツレストランでのインターンシップが始まった。ピーターはぼくがヒューバーツに来ることをとても喜んでくれた。

その頃のヒューバーツレストランには後にフランスソムリエコンクールでアメリカ人として初めて優勝するジョシュア・ウェッソンやニューヨークキューリナリースクールの教授で全米放送フードTVのファカルティメンバーとなるキャサリン・アルフォードやトロワグロで経験を積んだ黒人シェフのジェイ、そしてのちにニューヨークの伝説的レストラン、ブラックシープのシェフとなるトニーなどがいて、新しい発想の料理やワインの組み合わせについて考えを実践しているような活気に満ちた雰囲気があふれていた。

ピーターはランチシェフのロミー・ボロタンと共にマスプロダクトでないニューヨーク市郊外の農家から直接に野菜や乳製品を購入するシステ

初めての日、ヒューバーツレストランのキッチンへム作りや賛同するニューヨークの新進シェフたちと繋がる運動なんかも引っ張っていた。

グラマシーパークのいっかくにある、そのビルのエントランスの呼び鈴を押すと「フーイズィット」とインターフォンの向こう側から女の声が聞こえ、かねて教えられたとおりに「イッツ、マサミ」と答えるとびっくりするような大きなブザーの音が鳴ったのでドアノブを回して、地下のキッチンへの階段をぼくは降りていった。キッチンの網戸の前まで来ると内側に扉が開いて、カムインと声をかけてくれたのがキャサリンだった。

すぐにピーターがぼくの前に来て居合わせたみんなに声をかけぼくを紹介してくれた。それからひとりひとりがぼくに名前を名乗ってくれた。ぼくは聞き取るのに必死だった。

ピーターはキッチンのオフィスに居るレンとカレンのもとに連れて行ってくれた。ぼくは緊張していたがみんなが笑顔で迎えてくれたのと真っ白なシェフコートとキッチンの匂いがぼくを惹きつけた。レンは温かい手でぼくの手を握り、我々のキッチンにようこそ、と言った。

毎日ぼくはヒューバーツに通った。昼の間ランチとディナーの準備を手伝った後、ソーホーまで歩いてミキオさんのレストランに着いたらすぐに天ぷらや海老、魚の下ごしらえを手伝った。深夜に仕事が終わるとヴィレッジにある明け方まで開いているカフェ、ランターナでカプチーノやモカを頼み、マリーベスと少し言葉を交わすが、マリーベスと話すためにモカやらカプチーノやらを飲みに行くのだった。

ぼくはカプチーノを啜りながら明日ヒューバーツでレンやピーター、ニーナに質問するためのフレーズを考え、持ち歩いていた辞書を引いた。毎晩質問を考え、ヒューバーツのキッチンで訊ねた。だれもが、ぼくの英語を我慢強く聞いてくれた。しかしその返事をぼくはあんまり理解できなかった。いつでもピーターはぼくの話を聞いてみんなに、マサミはこういうこと聞いてるよ、と言って通訳をしてくれた。ジングリッシュ・トランスレーターだと言ってピーターは笑った。

ペーストリーシェフのジョン・デューダックはシティカレッジで統計学を学ぶ静かで礼儀正しい男だった。彼が作るタルトは日本でぼくが口にしたことがあるそれとは本当に違っていて香ばしさと軽さに驚いた。スーザンの作る数種類のパンやケーキも新鮮な風味が口の中に残り、消えていった。美味い、と思った。

ほとんどのヒューバーツの料理は作り置いたり、冷凍食材を使うことなく、ソースもあっさりと軽い風味のものだった。

ピーターの考えたキャプテンカリーチキンやゴートチーズラザーニャは伝統と革新がよく合わさった良い皿に仕上がっていた。彼は毎週月曜日になると、何処からか籠一杯の野菜を抱えてキッチンに入ってきた。採れたての艶艶した野菜だった。手作りの新鮮なゴートチーズもあった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?