レッドブルはなぜ世界で52億本も売れるのか ~楠木建の解説~

2013年10月に出版された本著は、オーストリア人作家ヴォルフガング・ヒュアヴェーガーによる『Die Red Bull Story』を翻訳したものである。レッドブルの成り立ちや世界的ブランドへと成長してく過程、そして創業者の素顔が描かれている。これまで存在していないかった市場に「エナジードリンク」という新たなマーケットを創造し、顧客に「エキサイティングな体験」を提供してきたその物語は非常に面白い。

モンスターの逆転

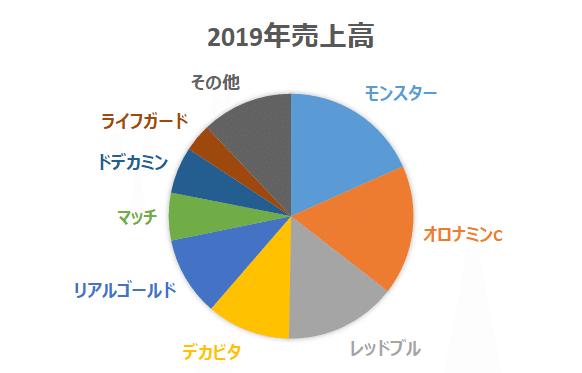

一方で、直近数年は、一大市場のアメリカでも、全世界でも、またここ日本でも、米国ブランド「モンスターエナジー」が台頭してきている。

こちらは、富士経済食品便覧2020からの引用で、カテゴリーとしては、食系飲料なので、いわゆる「エナジードリンク」(カフェインやアルギニン等複数成分を配合し、主にエネルギー補給を訴求した缶入りの高単価な商品)という定義に含まれないものも含むが、それでもモンスターがレッドブルを上回る結果となっている。2019年のメーカー出荷ベースでのモンスターの売り上げは約400億円、レッドブルが約300億円だ。

全世界でもほとんどの市場で、モンスターとレッドブルはまさに角を突き合せた格好で真っ向勝負が続いている。

モンスター逆転の理由

日本国内の市場において、モンスターがレッドブルを逆転した理由を解説している記事としては下記があるのでご紹介。

記事内を抜粋すると

①若者への集中的なマーケティング

②高コストパフォーマンス

③フレーバーの改廃スピード

④365日のサンプリング

⑤ファッションアイテムなどの関連グッズが豊富

⑥有名アーティストとのコラボ

の6点があげられている。レッドブルと比較をすると、①④⑥はかなり共通する部分があり、差別化要素にはなっていないと思いますが、②③⑤に関しては、ビジネスモデルの違いからくるもので、マーケットさらには本著を読むことによって違いをはかりしることができる。

特に②③に関しては、レッドブルがスイスにあるレッドブルの工場から輸入して販売しているのに対して、モンスターはアサヒ飲料と提携し、国内で製造を行っているというビジネスモデルの違いが決定的な差を生み出している。

モンスターが急成長をし、ほぼ全世界に行き渡ろうとしている2013年当時の本

本著は、2013年に発刊されたもので、モンスターの台頭に関する記述はほとんどといってない。(日本市場だけ切り取ったとしても、レッドブルの日本上陸が2005年、モンスターの日本上陸が2012年なので、エナジードリンクのカテゴリー≒レッドブルという状態だった。しかし、本著の発刊から6年後の2019年には前述のとおりモンスターがレッドブルを逆転している。)

ユニリーバの一介のサラリーマンだった創業者マテシッツ氏が、日本のリポビタンDとの出会いで「エナジードリンク」というものを知り、タイの「クラティンデーン」(タイ語で赤い雄牛という意味)のブランドをライセンス受託し、欧州で製造販売を開始。そこから世界を代表するブランドまで拡大したという物語は非常に胸が躍るものがあるが、解説の一橋大学教授の楠木建さんも述するように、本著はそのマーケティング手法の「ベストプラクティス」ではないと語っている。

本書から学ぶべき本質的な論点はスポーツ・マーケティングでもビジネスモデルでもない。奇想天外な会社に見えるレッドブルだが、その実、創業者であるディートリッヒ・マテシッツは、商売の原理原則に忠実な王道を行く経営者である。(楠木建による解説から引用)

そこで今回は、本著の内容部分ではなく、楠木先生の解説部分のご紹介をしていきたい。

楠木建による解説

先述もした通り、楠木先生は本書出版時に本著はマーケティングのベストプラクティスを学べという趣旨の本ではないと語っており、まさしく、出版から6年後に日本市場においてレッドブルはモンスターに逆転されることになった。(まさしく、先見の明。)

一方で、それでもなお、0から市場を作り、米国のスタイルとは違う経営手法で一大ブランドを築き上げた男の物語から学ぶべき教訓を楠木先生が解説で挙げている。今回はその6つの要素について紹介したい。(本noteで引用形式で記載している部分が、まさしく本著の楠木先生の本文部分にあたる。)

①ビジネスはそれを始める動機が大切

彼が最初につくった資料には「レッドブルのための市場は存在しない。我々がこれから創造するのだ」という言葉があった。

まさしく、商売の原理原則、ピータードラッガーがいうように、「顧客の創造こそが企業の究極の目的」である。

近頃よくマーケットインという言葉が取りだてられているが、この言葉を表面だけ切り取って、世の中で売れているもの、求められているものを提供しなければならないという発想に陥るとそれは間違いにつながる。

レッドブルは、出発地点はプロダクトアウト。ただそのプロダクトは、「レッドブルという製品自体」ではなく、「エキサイティングな体験」ということだ。

②ビジネスの端緒となるアイディアはオリジナルである必要はない

先述で少ししたが、レッドブルの原点は日本にあった。

戦時中の日本軍部は、戦闘機のパイロットの視力を強化する目的でタウリンを使っていた。戦後、この技術が民生化され、大正製薬の「リポビタンD」などのエナジードリンクが生まれた。(中略)マテシッツは、タイでタウリン含有飲料「クラティンデーン」(現地の言葉で「レッドブル」)を展開する企業に行き当たり、この会社とライセンスを結び、レッドブルを創業したのである。

ゼロから一を作ったのは日本のかつての軍部であり、それを市場化したのは日本やアジアの企業だった。レッドブルはそれを受けて、コンセプトを再定義し、ヨーロッパで大きなビジネスを創造した。

この話は、マクドナルドの創業話や、iPhone誕生の際すでに日本には同等の機能を持つ携帯があったという話と通じるものがある。

人間が人間に対してやる商売である以上、まったく誰も思いついていない「斬新なアイデア」はごく稀にしかないと思っていた方がいい。ゼロから一を作るのではなく、一を百にも千にもしていくところにビジネスの本領がある。

③経営における「独立自尊」の重要性

創業者マテシッツは「独立自尊」つまりは自分がやりたいようにやるということに拘っている。

マテシッツは当初、市場が大きなドイツで起業しようと考えていた。ところが、「エナジードリンク」という新しいカテゴリーの飲料に対する販売許可が当局からなかなか下りなかった。そこで彼は、ドイツに比べればはるかに市場が小さい故郷のオーストリアに移り、販売許可を取得し、ビジネスを始めている。

大事なことは、自分のやりたいことをやることでそれを環境のせいにしていないのだ。

その他財務面でも、

・銀行からの借り入れはしない。

・1999年まで配当もしない。

・会社を上場させない。

という方針で「独立自尊」を保っている。

こうした彼の方針は、結果的に短期的な収益を求める外部の圧力を遮断し、長い時間をかけて強いブランドを構築するのを可能にした。レッドブルの独立自尊の経営は、同社の戦略ストーリーに一貫性をもたらし、これが持続的な競争優位の源泉となっている。

④内部開発への強いこだわり

多くの飲料ビジネスを行う企業と同じように、レッドブルは生産や流通の機能を外部化している。しかし、ブランド構築のためのマーケティングという競争力の中核部分については、時間をかけてでも社内でじっくりと開発していくという戦略である。短期的な成長を求めてM&Aに手を出すこともない。

確かに、彼らのスポーツマーケティングを例にとっても、単純にスター選手とスポンサー契約を結ぶような短期的な手法ではなく、内製化することに拘っている。多くの企業が広告代理店に丸投げするような宣伝やイベントも自社で行っている。

例えばサッカーにおいても、クラブ自体を買収し、自ら運営に乗り出し、西アフリカにはサッカーアカデミーを作り、自らスター選手を作ることを内部開発している。単純にスポーツに広告を出すのではなく、自らがスポーツの一部になろうとしているのである。

上場しないという基本方針は、レッドブルの内部開発路線にとって決定的に重要な意味を持っている。四半期ごとの利益や成長を求める投資家の圧力にさらされてしまえば、レッドブルがやったような、一見して迂遠な経路をとる内部開発志向のマーケティングはできなかっただろう。マテシッツは、「その量を測ることも金銭で買うこともできない抽象的な要素こそが、企業の成功の基礎となる」と考える。

まさしく、これが競争優位の源泉。楠木先生の名著『ストーリーとしての競争戦略』でいうOCの強さだ。

⑤伝統的ヨーロッパ経営に見られるような独自のこだわり

マテシッツの経営には、アメリカ企業にありがちな「なりふり構わず」というところがない。マテシッツはきわめて「非アメリカ的」な経営者だといってもよい。

「手段が目的」。これがマテシッツのモットーである。登山に喩えれば、山頂を征服することよりもその道のりのほうにこそ価値がある。というわけだ。

商社マンとしての感想

ここからは、自分個人としての感想を書いていきたい。

まず、本著に関して、あくまで”物語”、マテシッツ自身のストーリーとしては非常に面白い部分がある。しかし楠木先生のいうように、マーケティング成功事例のベストプラクティスとして捉えるのは難しい。

まさしくその部分を解説いただいているのが、楠木先生の解説部分で、レッドブルの競争優位は、模倣不可能な部分であるからということになる。

そういった意味で、本著の内容部分は、ビジネス書としてそのまま活用できるものではないが、楠木先生の解説部分含めると非常に勉強になるものとなる。

レッドブルの今後

前段で述べたように、レッドブルは、ほぼ全世界の市場を開拓し、また一方で、モンスターエナジーという巨大なライバルの台頭により、創業以来の爆発的な成長には陰りが見えている。

しかし、スポーツ分野において近年多くの活躍が目立っている。

本著発行当時は、F1ではセバスチャンベッテルを筆頭に成功を収めていたが、多くの資本を投下していたサッカー分野ではスポーツ単体の成功はまだわずかなものであった。しかし、近年では、オーストリアのレッドブルザルツブルグ、ドイツのRBライプツィヒともに躍進が目出つ。

レッドブルザルツブルグは2005年の買収以降、長らく続いた低迷を抜け出し、のちの16年間で、優勝12回(優勝していない4年間はすべて2位、13-14シーズンから現在まで8連覇中。)、近年ではハーランド選手(現ドルトムント)や南野拓実選手(現リバプール)の活躍でヨーロッパの大会でも躍進が目立つようになってきた。

2009年に当時5部のクラブを買収し発足したRBライプツィヒもその10年後の19-20年シーズンには、ヨーロッパ最高の大会チャンピオンズリーグで、ラウンド16でトッテナム、準々決勝でアトレティコ・マドリードを破り、クラブ史上初の準決勝進出を果たした。

スポーツの一部になることを十分に果たしつつある中で、一方本業のさらなる成長に対して、マテシッツの「なりふり構わない」戦略が今後どのように変化していくのか/していかないかは注目していきたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?