独立系書店の存在意義がわかった日

「本は港」というブックイベントに妻と一緒に参加した。

本は大好きだが、ジュンク堂書店や紀伊國屋書店など大型書店に行くのが好きで、独立系書店はあまり訪れたことがなかったのが実情だ。妻や知人の話を聴くにつけ、独立系書店で自分自身の生きづらさに寄り添った本が見つかって嬉しいという人が多いように思う。独立系書店自体が多くの人にとって意義があることは理解しつつも、「少なくとも自分自身にとっては存在意義はあるのだろうか?」と思うことが多々あったのも事実だ。

常識をぶち壊す漫画

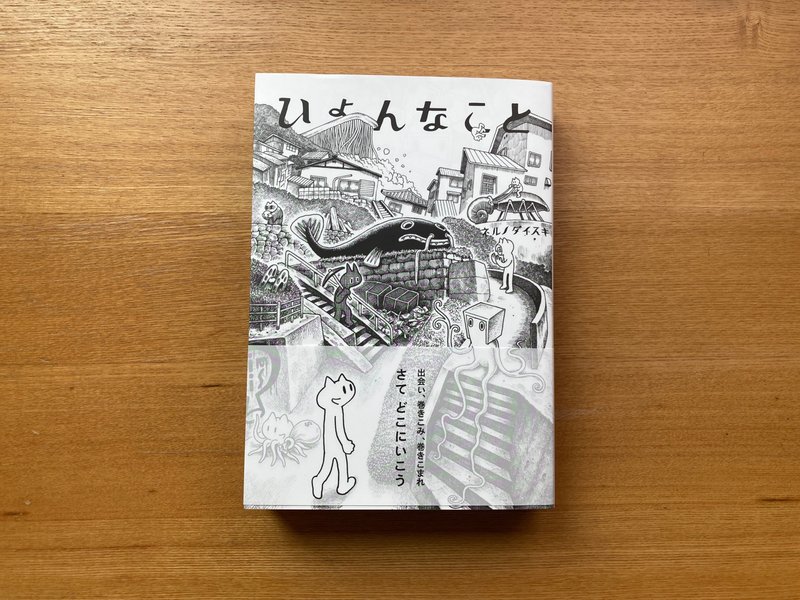

アタシ社から出版されている、ネルノダイスキ氏の『ひょんなこと』という漫画集を手に取った。活字本は日常的に読む一方で、漫画本は殆ど読んだことがない人生だったが、これがとっても面白い。

例えば、ブレインストーミングが妄想の域にまで到達し、勢いが止まらなくなる様を擬人化したり、マイマイカブリに乗っかって競走したり、今の常識から考えると突飛にも思えてしまうが、不思議と違和感を覚えない。雰囲気を言うなれば『絶体絶命でんぢゃらすじーさん』から下品さとツッコミを取り除いた感じだろうか?

これは、自分の眼の前に起きている事象に対して、脳内で無意識的にコミカライズしている私自身の癖と決して無関係ではないだろう。そんな私の知覚方法をまっすぐに肯定してくれる漫画であり、普通に大型書店で本を探していてはこの本に出会えなかっただろうなと思う。

表紙右上には、カタツムリを食べているマイマイカブリと、それに乗っている猫がいる。

書評の存在意義

書評はある意味ブックガイドとしての機能を果たすわけで、自分がこれまでに読んだことのない本を探す目的で書評を参照することが多い。大阿久佳乃氏の『じたばたするもの』は、サウダージ・ブックスから出版されている、アメリカ文学の書評本である。

書評は批評家の個性が如実に出るから面白いのだけれど、世の中に出ている書評は、文筆家歴の長い方によるものが多いのが実状である。大阿久佳乃氏は執筆当時大学生であり、執筆経験は決して長いとは言えないが、だからこそ我々の視点に比較的近いところで物事を洞察した経験が、書評に遺憾なく反映されていると思う。ただでさえアメリカ文学はハードルが高いからこそ、背伸びしすぎないくらいに自分の枠をはみ出る読書経験が、その人をきっと大きくする。

游ゴシック体のようなフォントも優しげがある。

私が独立系書店に行くこととは

自分の読書世界を円で表現したときに、大型書店に行って本を探すことは、円周を少しずつ外側へと引き伸ばしていくことだと思う。蔵書数が多いから、全部の本に目を通すことができなくなって、これまで自分が読んできた本と内容やジャンルが近い本をどうしても選びがちである。

独立系書店の場合は少し様子が違う。自分の円がある座標とは遠く離れた場所に、新たに円が誕生するようであり、角度を変えてみると実は2つの円はとても近かった、みたいな。これまでの座標空間にはなかった新たな次元を提案してくれる存在ともいうべきか。私が独立系書店に行くことは、これまでの私に新たな息吹をもたらす書籍と偶然に出会う確率を高めることである。そして、私が独立系書店の本を読むということは私自身の読書世界を高次元化することとほぼ同義である。

終わりに

妻に連れられていくつか独立系書店を訪問してきたが、1店舗ずつ見ていくペースではなかなか自分の好みに出会えず、「独立系書店が私のために存在している意義はあるのだろうか?」という疑義はぬぐえないままであった。しかし、今回のように独立系書店が一同に会するイベントであれば、自分に引っかかるものは何かしら見つかるのだなあ、と刺激を受けた。この手のイベントには積極的に参加してみたい。

独立系書店の世界は、思っているよりも広大で深遠だ。そこでの本の向き合い方も多種多様でいいじゃないか。私はそんなあり方を提唱したい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?