【鼎談】下西風澄✕山本貴光✕吉川浩満 心はどこから来て、どこへ行くのか

心の三千年史を考察した『生成と消滅の精神史』を上梓した下西氏と心と脳の問題を探究してきた山本氏・吉川氏が、AIやインターネットに翻弄される心の行方を語り合った。

下西風澄 しもにし・かぜと ●1986年生まれ。東京大学大学院博士課程単位取得退学。現在は哲学に関する講義・執筆活動を行っている。2022年、初の単著となる『生成と消滅の精神史 終わらない心を生きる』を上梓した。

山本貴光 やまもと・たかみつ ●1971年生まれ。文筆家、ゲーム作家。東京工業大学リベラルアーツ研究教育院教授。慶應義塾大学環境情報学部卒業。著書に『マルジナリアでつかまえて2』『記憶のデザイン』など。吉川浩満氏とウェブサイト「哲学の劇場」を主宰。

吉川浩満 よしかわ・ひろみつ ●1972年生まれ。文筆家、編集者。慶應義塾大学総合政策学部卒業。著書に『理不尽な進化』『哲学の門前』など。ウェブサイト「哲学の劇場」では山本貴光氏と文系、理系を問わず良書をわかりやすく紹介、批評している。

■「心」は発明された

山本 今日は下西風澄さんの新著『生成と消滅の精神史 終わらない心を生きる』(小社刊)をめぐって下西さんに、吉川浩満くんと私の二人でお話を聞きたいと思います。まだお読みになっていない方もいるかと思いますので、はじめにこの本の全体像をお伝えしましょう。本書のテーマは「心」です。ただし、一口に「心」と言っても、いつでもどこでも同じように捉えられてきたわけではない。歴史的に変化してきたものです。下西さんはその変遷について、「第Ⅰ部 西洋編」では主に哲学の歴史から、画期となる部分を取り出して精密に読解する。なぜ哲学かといえば、近代に心理学などが登場する以前、人間の心や精神について検討していたのは哲学だったからです。また、「第Ⅱ部 日本編」では、日本の古代から近代に至る心の捉え方を、これまたポイントを押さえて案内してくれます。そういうわけで、本書を読むと、日頃は自明に思えるかもしれない心の見え方が変わると思います。

では、先に吉川くんから感想をいただいて、それから下西さんのお話をうかがいたいと思います。

吉川 序章で下西さんが表明するのは、ミシェル・フーコーの「人間の発明」に準えて、心もまた「発明」されたものとして見るということです。つまり、心が普遍的にいつでもどこでも存在するものとは考えない。だから問われるのは、その本質とは何か? ではなく、それはどのようなものと考えられ、語られてきたのか? ということになります。そして、その「発明」について、従来の哲学的な論証のスタイルではなく、メタファーとイメージの変化を追うスタイルでやっていくのだ、というモットーが示される。読みながら思い起こしたのは、レベッカ・ソルニットの『ウォークス 歩くことの精神史』(左右社)です。あちらはソルニットが「歩くこと」をめぐって、比喩的な意味で歴史のなかを歩き回る本です。この本では、下西さんが「心」のイメージとメタファーをめぐって、下西さんなりの道筋で、西洋と日本の歴史のなかを歩き回ったんだな、という感想を私は持ちました。

山本 重要なポイントを指摘していただきました。心には直に知覚できるような形がないので、言葉で捉えるにも譬え話をするしかないんですよね。その譬え方の変遷に下西さんは注目されていると言ってもよいかもしれません。下西さんは、大学院で哲学を研究されたとうかがっています。本書に結実することになるテーマについては、以前から温めてきたのでしょうか。

下西 そうですね。もともと僕は大学院の博士課程にいて、心――自然科学の領域では意識――について哲学的に考えるとともに科学的に考える研究に取り組んでいました。そのなかで、どうしてもこれは歴史性の問題として考えなければならないと思い始めました。先ほど吉川さんにもおっしゃっていただきましたが、私たちが「心」として思い描いてきたものは、時代や場所によって異なるのだから、心の「本質」や「本性」を探究するのではなく、私たちは心をどのようなものとして、あるいはどうあるべきものとして、考えてきたのかを考察しなければならないと。普通は100年、200年ぐらいを遡ってみるのでしょうが、僕は執念と無謀で3000年ぐらいを遡り、歴史的に見ていくことにしました。その出発点には、現代では心には、あまりに過剰な仕事が担わされているのではないか、という直感がありました。心は外界の溢れかえる情報を適確に処理し、自分の感情や身体を統御し、合理的に真偽や善悪を判断し、意思決定をすることを常に求められています。僕の本で書いたように、すでにソクラテスが心をそのような仕事を担うものとして発明していたのですが、現代にあっては、心に求められる仕事の量が増え、その精度も高くなっている。現代人はみんな文字の読み書きができて、高度な思考能力を備えていて当然と思われていますし、インターネットと常に接続していて、膨大な量の情報が入ってきます。そのような環境では、心の仕事は増える一方です。つまり、現代の技術的・社会的な環境が、私たちに心の過剰な能力を要求する一方で、私たちの意識はそれに対応しきれていないのではないか。でも、心にここまで過剰な仕事が背負わされていなかった時代も当然あったはずで、その時代まで遡ってみることで、心について一から考え直す作業が必要なのではないか。心が過剰な仕事を荷下ろしできる道筋はないか。そんな問題意識から出発しました。

山本 物書きの立場から見ても、これだけの文献を集め読み解き、これだけの文章を書くのは尋常なことではありません。一見さほど分厚くないように見えますが、実際には500ページ以上ある。書いている途中で逃げたくなりませんでしたか(笑)。

下西 逃げたかったです(笑)。実は、さらに二章分の原稿がありまして。書いてはみたものの、本の主旨がわかりづらくなるので削ったんです。

山本 なんと! そのお話もぜひ後で聞かせてください。この本は書き下ろしですが、どんなふうに書き進められたのでしょう。

下西 大学院の博士課程で研究している時代は、論文を書くのと同時に詩を書いたりと、いろんなことをやっていたんですが、その間も10年ぐらいこういうことをずうっと考えていました。当然それは大学院の研究スタイルには合わなかったですし、論文の形にならないようなことばっかりを考えたかったので、博士課程をやめてから執筆を始めました。ですから、実際の執筆期間は五5年ぐらいです。家にひきこもりながら、月に1、2回ぐらいしか人と会わずに延々と何かを読んで何かを書く、みたいな洞穴生活を続けて、5年ぶりに顔を上げたのが、今、という感じです(笑)。

山本 内容もさることながら、書き方もなかなか聞いたことのないスタイルですね。本全体の構成は、書き始める前に固めてからとりかかりましたか。

下西 最初に目次を作る作業に1年ぐらいかけました。まず大まかな流れを作り、それに沿うように書いていきました。第Ⅰ部では、古代ギリシャのホメロス、ソクラテスから始まり、デカルト、カントといった近代の哲学者を経由して、フッサールやハイデガーといった20世紀の哲学者に至ります。そこまでは普通だと思うのですが、その先の認知科学の時代に入ったところで、フランシスコ・ヴァレラという20世紀後半を生きたチリ出身の神経生物学者を論じ始めます。ここが難しかった。超大物哲学者たちの後によくわからないチリの変な科学者を入れるというのは、だいぶ無理をしていますからね(笑)。そこを自然に見せるための工夫をだいぶ凝らしましたが、意外とみなさん自然に読んでくださったみたいで、よかったなと思っています。

■西洋編と日本編にした理由

山本 さて、改めて内容についてうかがって参りましょう。本書の第Ⅰ部は西洋編でした。古代ギリシャのホメロスでは、現代とはかなり違ったかたちで心が捉えられていた。下西さんの表現をお借りすると「特定の場所をもた」ず、風のように「世界に遍在して分散されたもの」だった。それに対して紀元前五世紀から四世紀頃のソクラテスになると、心はひとつの統一体として捉えられるようになる。しかも心は肉体を管理する働きをもつと考えられます。

では心にはどのような機能が備わっているか。これが探究すべき課題となる。このご本ではデカルトとパスカルの例を検討した後で、ひとつの頂点のような存在としてカントが登場する。カントにおける心は、感性や悟性、構想力といったファンクションから成る。ただし、そうした機能には限界もあることをカントは指摘している。面白いことに下西さんは、カントによる心の捉え方をコンピュータに喩えていて、これは腑に落ちる論じ方だと思いました。

あとはこのモデルがどんどん精緻になっていく、というストーリーかと思えば、話は思わぬほうへ進みます。現象学を提唱したフッサールや彼に学んだハイデガーの議論では、カントで輪郭がくっきりしたように見えた心が、むしろ形を失って環境のなかに綻んでゆく過程が描かれます。さらにはヴァレラやメルロ=ポンティを参照して、身体を通じて環境(世界)とやりとりをするものとして心が捉えられるに至る。

そこから第Ⅱ部の日本編に繋がっていきますね。日本では西洋のようにカチッとした概念で心を把握するというのとはまた違うあり方があった。『万葉集』や『古今和歌集』などの詩歌にあらわれる心、あるいは近代において心を文学と科学のあいだで捉えようとした夏目漱石の話も出てきます。まずお聞きしたいのは、なぜこの「西洋編」と「日本編」の二部構成になったのか、ということです。

下西 心の歴史を語るうえで、歴史には複数の時間が流れているという考えを強調したかったからです。本のなかでも触れていますが、西洋では一本の線で歴史がつながっているという価値観が非常に強いですよね。

山本 ヨーロッパのキリスト教的な時間の感覚によれば、神の一手目によって宇宙が始まり、そこから終末へと向かっていく、一本の時間の流れがあります。

下西 西洋編だけでは、どこか一点に僕たちは向かうというような歴史観を反復してしまうんじゃないか。そこに日本編をぶつけるというヘンなことをすることで、歴史の流れを複数化する。あらゆる場所で、あらゆる速度で、あらゆる時間が流れている、という感覚をわかりやすく再構築したかったんです。

吉川 その構成はすごく重要だったと思います。心という、あるんだかないんだかわからないものを相手にすると、すぐに思考が抽象化してしまって、つい単線的なものの見方になってしまうところがありますからね。西洋に対置するものとして日本が選ばれ、日本における心や意識の変遷が紡がれていくことで、ものの見方が複数化する。今回の本であれば、日本だったけれども、他の可能性がいくつもあるはずで、それはこの本を通して、読者がいろいろ見出していくところかな、と思います。

山本 私はこういうとき、つい「中国ではこう、インドではこう、アフリカではこう」と博物学的に並べたくなります。でも、下西さんの目的に照らせば、そうする必要はない。西洋的な心の捉え方の変遷に対して、日本の例を脇に置けば、それで十分複線化できる。読者はこの本を中心に置いて、そこに自分の経験や知識を並べていくという楽しみ方もできますね。

吉川 例えば、心理学を専門に勉強している人だったら、心理学の歴史におけるその人なりの『生成と消滅の精神史』ができると思うんですよね。そういうふうにして、この本を出発点にいろんなことが考えられる。

下西 この本を読んでくださった方から、「フロイトはいないの?」とか「精神分析系はどうなっているの?」という感想をもらいました。それもやったほうがいいのかなぁという思いにも、ちょっとなったんですが、そうすると、僕は生涯かけて永遠にこの本を書き継いで書き足して、全20巻ぐらいのものを書かなければならなくなる(笑)。あくまでこの本は、心の歴史の一つのサンプルなんですよね。恣意的と言ってもいいような、僕個人が見たかった歴史です。でも、そこにはまた、別の必然性があるんですが……。

■科学と哲学のズレと断絶

山本 別の必然性とはどんなことでしょう。

下西 それは、僕が大学院でフランシスコ・ヴァレラという神経生物学者の仕事を研究していたことに深く関わっています。彼は生物学者でありつつ哲学、現象学にも携わっていた人で、「ニューロ・フェノメノロジー(神経現象学)」という学問を模索していました。科学的に心を見ることと、哲学的に心を見ることの折り合いを付けようとしていたんです。言い換えれば、第三人称的に自然科学が心=脳だと考えて、進めている脳の経験的な研究と、主に哲学が担ってきた第一人称的に心を内側から考察していく超越論的な研究のズレや断絶を解消し、両者の橋渡しをしようとしていたんです。でも、そこには理論的な困難が強く残っている。そこで、僕はそのようなズレや断絶が歴史的に見て、どのように生じてきたのかを辿り直してみようと思ったんです。だからこそこの本は「人間」を経験的かつ超越論的な二重の存在と規定したフーコーから出発し、ソクラテスに意識の最初のメタ化を読んだり、パスカルに意識と宇宙の相互包摂を遡行的に見出したりしました。

山本 お話を聞いて、この本はもちろん頭から読んでもいいけれど、ヴァレラを論じた章をまず読んで、それから冒頭に戻る、という読み方もあると思いました。

下西 そうかもしれません。

山本 これはご本でも詳しく論じられていますが、「私たちが心とか意識と呼んでいる現象をどう説明できますか」という問いに対して、現在、目覚ましい成果を挙げているのは神経科学ですね。脳を構成している神経細胞のネットワークとその働きを研究する手法です。それがわかれば、心や意識といった現象も説明できるのではなかろうか、という作戦です。それでうまく説明できることがある一方で、神経細胞を外から客観的に見ても、この私が感じている意識の質感そのものは扱えないという難問は残ります。第I部で論じられた哲学のアプローチが必要となる場面ですね。心や意識に主観から迫るやり方、客観から迫るやり方の二種類をどう橋渡しできるか、どう重ねられるか。下西さんは、ヴァレラからその問題を引き継いだわけですね。

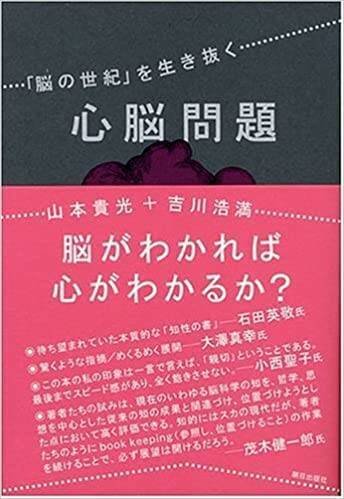

下西 その問題意識は、山本さんと吉川さんとも共通していると思います。お二人の共著である『心脳問題』(朝日出版社)は、まさに「心と脳の関係は?」という問題について書かれた本ですから。あの本では客観的で科学的な世界像と主観的な世界像の重なり合いや錯誤の問題を中心に論じていますよね。

■心が悲鳴を上げている

山本 そうですね。心について考える場合、先ほど下西さんがおっしゃったように経験的な思考と超越論的な思考の二つのアプローチを取れることから生じる困難があります。下西さんが書いておられるように、「心とは何か」について考えるのもまた心というわけです。「心とは何か」を考えるには、一方では自分の心で何が起きているのかを経験として捉えて考える道がある。これは経験的な思考と言われます。他方では、その経験はどのような条件から生じるか、どのような限界を持っているかを考えるという道もある。これは超越論的な思考と呼ばれます。しかも厄介なことに、この経験的な思考と超越論的な思考は、互いに互いを呑み込んでいるような相互包摂的な関係にある。下西さんは、この困難によって出現した問題にも真摯に向き合い、緻密に解きほぐしていると思いました。

そのようなことを考えたのは、現在進行中の第三次人工知能(AI)ブームからの連想でもあります。第二次AIブームの頃までは、超越論的に心や知能、AIを考える視点が顕著でしたが、このたびのブームではさほど前面に出てきません。

人工知能の父とも言われる数学者のアラン・チューリングは二〇世紀前半、「知能機械」ということを盛んに論じました。そこでチューリングは、「計算機がもし知能と呼べるような働きをするとしたら、それはどういう条件のとき、何ができたときだろうか」ということをいろんな角度から考察しています。チューリングでは、心や知能、AIを超越論的な視点と経験的な視点の双方から見る態度が失われていなかった気がします。現在のAI研究では、超越論的なことは考えなくても、機械翻訳にせよ、画像の自動生成にせよ、会話にせよつくって試してみることもできる。かつてはコンピュータの性能もいまと比べて貧弱でしたから、理屈のほうから考えざるを得なかったという事情もあるのでしょう。

吉川 実装されるAIの機能の向上にばかり注目が集まって、超越論的な視点から考える勢力はすごく小さくなっていきましたよね。どうしてこのような状況になったのかには、いろんな要因があると思うんですけど、下西さんがこの本に書いていた考察を読んだとき、思わず膝を打ちました。いい本を読んだときによくあることなんですけど、「俺もそう思っていた」というやつです(笑)。

山本 えー(笑)。

吉川 現代人はあまりにも過剰な役割を心に持たせてしまっていて、もはや個人では負いきれなくなっている。それゆえその仕事の一部を外部にアウトソースしたいから、AIにどんどん夢を託す状況があるんじゃないか、と下西さんは指摘されている。読むまでそんなふうに言語化できていたわけではなかったんだけど、読んだ瞬間に「俺もそう思っていた」という偽の記憶が立ち上がりました(笑)。

下西 僕たちはもう考える主体でなくともいいのではないか、ということが、AIが出てきたときに最も喚起される僕たちの感覚なんじゃないかと思います。その問題意識と同時に僕が考えたかったのは、AIは突如として登場した技術ではない、ということです。つまり、僕たちの意識には、外界で起きていることを表象して、内面に持ち込み、それらを情報として処理する機能があるんじゃないかと考えたからこそ、じゃあ情報処理するような機械を作れば意識がそこに生まれるんじゃないか、と進んでいった。この順序が重要だと思うんですね。じゃあこの思考を情報処理として捉える発想がどこから出てきたかというと、直接的にはさっき山本さんが言及したアラン・チューリングで、もうちょっと遡ればライプニッツになるわけですが、僕は本に書いたように、その発想をソクラテスのなかに見出しました。ほとんど誰も読まないようなプラトンの『ピレボス』という対話篇のなかで、ソクラテスは「プシュケー(魂)」とは紙のなかに文字を書いたり、イメージを描いたりするようなものなんじゃないかと述べているんです。人間にはある種のメモリーがあって、そこにデータを書き込んでいく、そのデータの書き込み装置こそが「心」と呼ばれるものなのではないかと。ソクラテス以前のホメロスの叙事詩では、「プシュケー」には魂だけでなく、風とか大気の意味もありました。ホメロスの時代では、心はまだ人間の内側に閉じ込められてはいなくて、刻々と変化する環境のなかで、人間と環境の間にその都度、生起し、移ろい消えていくような出来事や現象としてあった。日本的な感じで言えば、それは「鳥と共にある」とか「風と共にある」といったかたちで発生するものだった。でも、ソクラテスは自分のなかに外界の出来事が書き込まれていくデータの情報処理プロセスこそが「心」だと考えた。そこからの必然的な帰結として、身体への侮蔑が始まります。西洋哲学の祖と言われるソクラテス、プラトンの哲学のなかには、人間の身体なんていらないものであって、最も重要なのは、むしろ情報処理機構としての心なんだという発想が埋め込まれているんです。それが連綿と改変を続けて現代まで来た結果として、AIみたいなものが登場する。AIもやはり僕たちの欲望の反映の結果である、と捉えることが重要ではないかと考えています。

■日本の小説は「気」が多い!?

山本 今の古代ギリシャの話に並べてみたいのは、古代中国の例です。私はしばらく前から「群像」で「文学のエコロジー」という連載をしているのですが、このところは「文学においては心をどう記述してきたか」を検討しています。もっとも下西さんのご本とは比較にならないぐらい少ないサンプルです。二〇二三年の二月号では、林芙美子の小説『浮雲』を例に、日本語で心がどう捉えられているかを確認してみました(「『気』は千変万化する」)。これは全体で二十三万字の作品なのですが、およそ八百箇所に「気」の字が出てくる。なかには「電気」や「天気」という「気」もあるので、全部が全部というわけではないものの、「気持ち」「元気」「気が滅入つて」「気紛れ」「悄気てゐる」と、ともかく「気」が満ちているんです。これは一体どういうことだろうと思って他の作家の作品も見てみたら、明治期から現代まで日本語の作品のそこかしこに「気」が現れる。本人たちがどこまで気にしているかわからないけれども、これは面白いことだと思ったのですね。

下西 興味深いです。

山本 こんなとき頼りになるのが『気の思想』(小野沢精一ほか編著、東京大学出版会)です。中国発祥の「気」の思想を時代ごとにまとめた研究書です。同書を見ると、中国の「気」は物質的で、天地開闢以来の宇宙論、世界を構成する万物の根幹をなすものであることがわかります。これはまだきちんと追跡できていないので推測になりますが、日本ではある時期、この中国の「気」の思想を採り入れた。ただし、どうやら物質の側面は薄れていって、心にかんする概念になっていく。

下西 山本さんは中国の「気」について「物質的」というふうに言ったけど、それは「形而上学的」(理念的)でもあるだろうと思います。実際、『易経』における「気」は宇宙の形而上学的な思想に基づいています。これは「気」に限らずなんですが、ある特有の考え方が日本に入ってくると、理念や思想が脱色されたフレーバーだけが残って漂い続ける。僕はこの本で「西洋編」と「日本編」という二本の柱を立てたんですが、普通に考えれば「西洋編」と「東洋編」になると思うんですよね。そこで「日本編」とした理由は、まさに「気」に象徴されるような日本特有の特殊な空気は、日本が輸入した中国の思想や文化からだけでは捉えきれないと思ったからです。「気」の問題は、当然「空気」にも通じていて、ある意味では日本の問題そのものでもあります。

(東京大学出版会)

■漱石の失敗

吉川 「気」の補助線によって、いろんなことがわかったような気がしました。西洋と東洋というのは自動的に思い浮かぶ二分法ですが、世界を概念的・計算的・離散的に捉える西洋的な考え方と、そうじゃなくてモヤッとしたものとして捉える日本的な考え方、という二分法のほうがむしろ明瞭に見えてくるものがあります。その境界領域に夏目漱石がいるわけですよね。日本的な「気」というフワッとした空気のなかで、西洋近代の薫陶を受けた漱石は頑張っていた。戦っていた。この本のなかでは、漱石は過去の人というよりは、来るべき未来の作家として描き出されています。夏目漱石論の著書がある山本くんとしては、下西さんの漱石論をどんなふうに受け取ったんでしょうか?

山本 あ、私への質問でしたか。

下西 山本さんの『文学問題(F+f)+』(幻戯書房)、本のなかでも引用させていただいています。

山本 さっきの吉川くんの物言いではないけれど、「そうそう!」と我が意を得たりの思いでした(笑)。少し補足で説明すると、夏目漱石は明治政府の命令で「イギリスに留学して、英語を勉強してこい」と言われたのですね。ところが漱石はリテラチャー(文学)の研究に没頭します。今でこそ、この蔦屋書店にも文学コーナーがあったりして、「文学」はお馴染みです。しかし漱石の時代にはそうではなかった。漱石の場合、漢文の文芸であれば親しんでいたけれども、英語で「リテラチャー」というものは何だかわからん。でも知りたい。というので漱石は七転八倒して気が狂わんばかりに研究したわけです。自然科学と対比したり、当時の最新科学である心理学や社会学なども参照しています。そして日本に帰ってきて、東京帝国大学で「文学論」という講義をする。その冒頭で「およそ文学の内容というものは(F+f)という形を取る」という一般化をするんですね。

下西 Fが認識で、fが情緒。あらゆる文学作品はこの二つの要素でできている、と定義した。

山本 ついでながら、拙著『文学問題(F+f)+』の読みどころの一つは巻末付録です。漱石の文学論をその後の百余年にわたって、どんな人がどんなふうに評してきたかという年表を付けています。ご覧いただくとわかりますが、ほとんどの人が貶しています。漱石が苦労して作ったものなんだけれども、当人も「あれは失敗だった」と言っている。それをいいことに「あの本は読まなくていい」と言う人もいたりします。ただ、下西さんがこの本で指摘しているように、『文学論』の見立てが有効か無効かではなく、漱石がこの公式を作るに至った動機は無視すべきでないと思うんです。

下西 山本さんが今おっしゃったように、漱石の文学論はずっと真面目に扱われなかった歴史があり、漱石論を書くときなども(F+f)はまず取り扱わないことになっています。なぜならそれは失敗だから、と。でも、失敗を失敗として受け取ることが大事ではないでしょうか。どうして漱石がこんなことをやらなければならなかったのかということこそ取り組むべき問題であって、自律的で合理的な主体性を伴う心と「気」に混じることができたり神や自然と共にあるような心、その緊張関係の狭間にいた人として漱石を読み直したい、と思ったんです。

吉川 今、すごく重要なことをおっしゃっていただいたと思います。ある水準では、ある試みが、事前の問題設定に対して成功したか失敗したかについて云々することはできるし、我々もしょっちゅうそれをしている。でも、そもそも何でそういう問いを考えることに迫られたのか、という別の水準もあるんですよね。その水準から見たら、あらゆる失敗は我々の考えるリソースになる。さっき時間の流れは複数層ある、と下西さんはおっしゃいましたけど、さまざまな人間の試みに関しても、いくつもの水準の違いがある。そのことに自覚的であることはすごく大事で、この本でもその感覚が活かされていると思いました。

山本 同感です。それに、ある面では失敗したけれど、失敗ゆえにわかることというのもあるんですよね。先人がチャレンジして失敗したことがあるなら、その動機とどこまで到達したかを見届ける。それで足りないところがわかれば、その知見を足がかりにさらに先を目指せばよいわけです。

吉川 「我々の人生、失敗なんかないんだ」「気の持ちようで失敗なんか全部なくなるんだ」とか、そういうことを言っているわけじゃないんですよね(笑)。ある水準においては失敗かもしれない。でも、別の水準ではどうか? その問いかけが下西さんの本では繰り返しなされている。一つの水準に固着しちゃうと、本人が失敗と言っているんだから失敗じゃん、で終わってしまう。

■人間の認識の歴史を辿りたい

下西 お二人にうかがってみたいことがあります。『心脳問題』では議論を進めていくうちに、心や意識の問題を哲学か科学かという形而上学的な問題として扱うと困難に陥る、という結論になっていきますよね。面白かったのは、その議論の後で、「心脳問題は社会へ向かう」と書かれていることです。そこから実際にエンハンスメント(心身への医学的・科学的介入、増強)の問題とか、精神疾患の問題とか、社会的な制度の問題に展開していくじゃないですか。僕の場合、同じような認識から、意識の哲学史みたいな方向に進んでいったんだなと思ったんです。

吉川 なるほど。我々は袋小路の先で社会に、つまり横に向かったわけだけど、下西さんは縦というか、歴史に向かったわけですね。そして、どちらも現在の我々を規定する条件をあらためて考えようとした。

下西 ええ。おうかがいしたかったのは、「社会へ向かう」となったときに、山本さんであれば、西周や漱石の作品そのものを対象にするのではなく、あえて「文学論」を取り扱うなど、人間が意識を表出するときのテクスト的な環境に注目し、あるいはそれを博物学的な視野で捉えて議論を展開されていった。吉川さんであれば、『理不尽な進化』(ちくま文庫)で、進化論そのものではなくて、人間がいかに進化論を受容していったのか、進化論がいかに生命観や人間観を変えたのか、という問いを立てて、考察を展開されている。つまり、お二人とも真正面から問題を扱うのではなく、その問題の語り方そのものを考え直さなければならないのではないか、これまでとは別の語り方を発明しなければならないのだ、という問題意識を持たれて活動されてきたと僕は捉えているのですが、その点をご自身ではどのように考えられているのでしょうか。

吉川 完全におっしゃる通りです(笑)。ときどき想像するわけですよ。私が別の関心、別の能力、別の資質を持っていたら、専門家になって神経科学の研究をしたり、DNAを解析したりしていただろうなと。でも、私はそういうんじゃないんだよなぁというところから、自分なりのやり方で人間の脳や心や意識について語ってみたいと思っているんです。山本くん、どうですか?

山本 下西さんのご指摘のように、吉川くんにしても私にしても、ある問題に関心をもった場合、その語り方や条件に遡って考え直すということをしている気がします。私は「専門は何ですか」と聞かれると、このところは「学術史です」と答えています。言い換えると、分野を問わずさまざまな学術において人があれこれの対象についてどのように認識してきたかについて認識したい。人間が過去に何を認識してきたか、その認識のあり方を辿り直すことに興味があります。なにかそのような視点から見えてくるものがあるんじゃないかと思ってのことでした。

下西 ありがとうございました。

山本 さて、そろそろ時間が尽きますが、最後に好奇心でおうかがいしたいことがありまして……。今回、原稿を書いたにもかかわらず本に組み込まれなかった二つの章ではどんなことをお書きになったのでしょうか。

下西 一つは、この本の出発点になったヴァレラという人についての、取扱説明書みたいなものです。彼は一九四六年に生まれ、二〇〇一年に亡くなったのですが、それはちょうど二〇世紀の後半と重なっています。ヴァレラは二〇世紀後半のアメリカの科学に想像力の核となる思想を提供してきた人物でもあるので、彼がどのような人生を送ったのかを辿ることで、戦後アメリカの自然と技術をめぐる思想を再検討する試みでした。それは、コンピュータの思想だけでなく、ビートニク文学や仏教や瞑想、ヒッピーカルチャーも混じり合った奇妙な文化・思想です。その思想については、第六章の「漱石とサイバネティクス?」という節でも少し書きましたが、ヨーロッパに比べて、急速な近代化を遂げなければならなかったアメリカと日本では、ヨーロッパでは対立項として捉えられている自然と技術がねじれた関係を結ぶ現象が起きました。そのことについて、もっと長く深く書いていた章があったんです。もう一つは第Ⅱ部の日本編で、『万葉集』と『古今和歌集』を読むことで日本における心の発生と展開を見ていった後、すぐ漱石の話に飛ぶじゃないですか。これ、ちょっとジャンプが大きすぎるんじゃないかと思った人もいるかもしれないんですが、その間を書いていたんです。

山本 おお、なんと。

下西 漱石に至るまでの間に、西行と芭蕉について書いた、「西行と芭蕉」という章がありました。西行は、意識と自然の乖離にものすごく苦しんだ人でした。和歌によってその苦しみを一回引き受けるという作業があり、続く芭蕉は「よく見れば薺花咲く垣根かな」とか「山路来て何やらゆかしすみれ草」といった俳句に象徴されるように、自然と心の再縫合プロジェクトを遂行していった。そこで心と自然は結びついたにもかかわらず、漱石の頃に西洋近代の思想が入ってきて、心と自然は再び分断されていってしまった。西洋のコンテクストと日本のコンテクストから来る、二重の苦しみが漱石のなかにはあった……という構図を作ることで、日本編の見通しがさらによくなるかなと思ったんです。

山本 文藝春秋さん、ぜひこの二章も刊行をお願いします。

吉川 文春新書でもいいです!

下西 いえいえ。この本を書き上げて、今はエネルギーのすべてを失っているので……。

山本 下西さんにやる気を出してもらうためにも、みんなで『生成と消滅の精神史』を買いましょう(笑)。

〔構成・吉田大助〕

〔「文學界」2023年4月号所収 本稿は2023年1月24日に代官山蔦屋書店にて開催されたトークイベント「心はどこから来て、どこへ行くのか?」を再構成したものです〕

文學界 2023年4月号 目次

【創作】

松浦寿輝「谷中」(新連載)

長いパリ暮らしを経て、台東区谷中に住むことになった画家の香坂。入り組んだ路地で彼は何と出会うのか

上田岳弘「K+ICO」

SNSで収益を上げるICOは、かつて自分を救ってくれたウーバー配達員Kを探していた。二人は再会できるのか。ついに連作完結

小佐野彈「サブロク」

巨大な雪壁に向かって突き進む彼は、誰よりもかっこよかったーー著者の新境地”フリースキー”小説

磯﨑憲一郎「日本蒙昧前史 第二部」

美男子のテレビ俳優は、付き合っていた舞台女優から映画女優を紹介され、交際することに。縦横無尽に描かれる魅惑と迷妄の昭和史

【特集】作家とギター

「6本の狂ったハガネの振動」はなぜ私たちの心を震わせるのか。作家6人が楽器との関係を語り、小説家と音楽家がギターをめぐるエッセイを綴る

〈インタビュー〉平野啓一郎「「上手い」のはスゴイこと」/岸政彦「ギターは個人に寄り添ってくれる、どこか寂しいもの」/高橋弘希「音楽は趣味ではできない」/佐藤友哉「恥ずかしいからこそ、やれること」/北村匡平「演奏と執筆は繋がっている」/磯﨑憲一郎「ウィルスが甦ったデトロイトの夜」

〈エッセイ〉海猫沢めろん「ギター・バンド・小説」/高田漣「アンドロイドはみ空の夢を見た〜32/42/52/62/72/82」

【批評】

安藤礼二「哲学の始源――ジル・ドゥルーズ論(前編)」

柳楽馨「“your true colors shining through”――川上未映子『黄色い家』を読む」

【鼎談】下西風澄×山本貴光×吉川浩満「心はどこから来て、どこへ行くのか」←本記事です

【リレーエッセイ「私の身体を生きる」】山下紘加「肉体の尊厳」

第128回文學界新人賞中間発表

第53回九州芸術祭文学賞発表【発表と選評】五木寛之・村田喜代子・小野正嗣

【文學界図書室】松浦寿輝『香港陥落』(池田雄一)/グレゴリー・ケズナジャット『開墾地』(いしいしんじ)

【強力連載陣】砂川文次/円城塔/金原ひとみ/綿矢りさ/西村紗知/奈倉有里/王谷晶/辻田真佐憲/藤原麻里菜/平民金子/高橋弘希/松浦寿輝/犬山紙子/柴田聡子/河野真太郎/住本麻子

表紙画=柳智之「深沢七郎」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?