マラルメ、わけわかめ。 『骰子一擲』

世の中にはいくら読んでもわけがわからない本、難しい本がある。

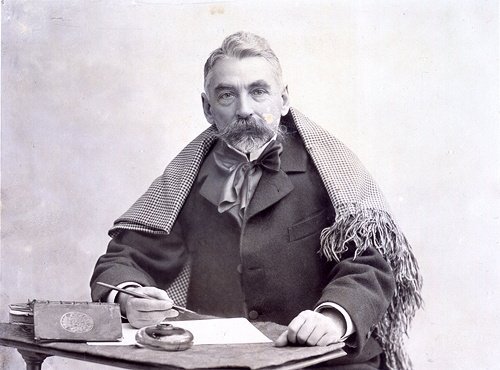

私にはそれがステファヌ・マラルメが該当する。

ステファヌ・マラルメは巨人である。フランスの誇る、詩の巨星。

あの日本近代文学の巨星大江健三郎も、「いやぁ、最近マラルメを読み直しはじめましてねぇ……。訳がわかりませんなぁ…!」的な、大分意訳だが、その巨大さにおのののか、いや、慄いていたのである。

全く同感である。何たる難しさ!と言えばいいのだろうか。

詩、というものは、本来的には韻文であり、特定のリズム、特定の規則の元に構築されるべきだが、日本語は俳句や短歌、あるいは都々逸は明確に『詩』としての生理を有するが、基本的には、何となく情景をイメージさせる、美しい言葉だったり、感覚的なものを並べた散文詩が主になっている。

なので、馬鹿でも間抜けでも『詩』だと言い張れば『詩』が書けるのだが、俳句(有季定型)や短歌などは、その特性故に、書けば書くほどその深みにハマり、勉強が必要なことに気付かされる。

そういう意味で、マラルメは色々な詩を書いているが、まぁ、生前はそこまで金銭的にも裕福でもないし、妻以外の女に熱を上げたりと、成功者や真面目な人とは言い難い気もするが、然し、紛れもない天才なのだという。

私は、マラルメの全集を読んで、全て読み通すことなど到底に出来ずに、全集についている副読本で必死に解説を読み、「なるほどですね!」という、あのわかっていない営業マンの使いがちな相槌で誤魔化すという、無惨様の体たらくである。

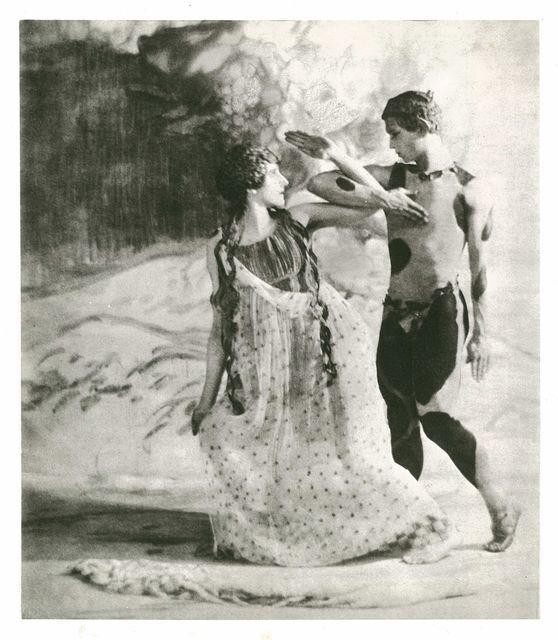

私がマラルメを好きなのは、そもそもがワーツラフ・ニジンスキーが好きで、そのニジンスキーという狂気ダンサーの『牧神の午後』が好きだからである。

『牧神の午後』は、ニジンスキーの所属していたロシアバレエ団の『バレエ・リュス』で、ニジンスキーが自ら振り付けを担当した作品である。

ニジンスキーはバレエ・リュスではドビュッシーの『遊戯』やストラヴィンスキーの『春の祭典』などを振付し、その革新的なダンシングで観客の度肝を抜いたわけだが、ニジンスキーも『バレエ・リュス』の団長のセルゲイ・ディアギレフもゲイである。私の書く記事にはゲイの話が多いかもしれないが、当然である。異性愛者には真の藝術の深淵を覗き込むことは出来ない。

ま、それは置いておくとして、とにかく、その『牧神の午後』の原作となる詩がマラルメの『半獣神の午後』であり、『半獣神の午後』の牧神とはつまりは、パンのことであり、パンとは、ギレルモ・デル・トロ監督の名作『パンズ・ラビリンス』でも出てきたヤギみたいな神様であり、ナルニア国物語に出てくるタムナスさんみたいな感じの人、…いや神様である。

その牧神が、水浴びをしていたニンフ、まぁ、エロい格好をした山や水の精霊であるが、その精霊たちのキャッキャウフフという光景を見て、ああ、ええなぁ、かわええなぁ、と先程のニンフ達を思い出しながら午睡とか夢想とかするような詩であり、ニジンスキーはバレエ化する際に、最終的にはセルフオナニー、いや、オナニーは全部セルフか、まぁとにかく、腰を地面に擦り付けたりする振り付けをして、当時の観客の度肝を抜いたわけである。

そのような詩、であるが、幻想的で、私は仏語の理解が一切ないため、日本語訳を読んで、そうして牧神の気持ちになって、なんとなーく感じるしかないわけであるが、なので、日本の人が読む際は、好きなアイドルたちを想像し、そうして自分を牧神に置き換えてみて読んでみるのが、一番いいのかもしれない。特に、休日の昼下がり、自宅のソファなどが最高なのではあるまいか。

まぁ、そのような詩(本当か?)である。

で、マラルメは、有名所では『エロディアード』という改稿を重ねまくった末の未完の詩や、イースターエッグのそれぞれに詩を書いて、集めたら一編の詩になる遊びを施したり、手紙に書かれたイラストに詩を喋らせたりと、遊び心に満ちた男なのである。然し、ちゃんとルールに則って、如何に詩というもの、言葉の並び、リズムで事象に思想や意味をもたせるか、熟考に熟考を重ねているのである。

つまり、思いつきで詩を書いていないわけで、まぁ、詩人とは本来はそういうものであると思う。

話は逸れるが、韻文、というルール化された文章藝術においては、日本の場合は詩人よりもラッパーの方が優れているかもしれない。

そして、有名なのは最晩年の作品『骰子一擲』だろう。

賽の一振りともいう。つまりは、サイコロの一振りである。

サイコロの目、というのは偶然性の成せるものであり、どのような藝術すらも、その偶然性を排除することはできない……。みたいなことを私は偉そうに書いているが、わけわけめなのである。

この詩でもマラルメには度肝を抜かされるが、まるで文字が紙にばら撒かれたような構成の詩であり、それは読み手にとっては一つの地図であり、地図を紐解くように、羅針盤らしきものはあろうとも、読み手がそれぞれ偶然的に目を落としたところからこの韻文は始まる。

どこまで計算しているのか、無論、計算に計算を重ねたものなのだろう。

ちなみに、今私が書いているのも勝手に言っているだけなので、あしからず。

ちなみに、マラルメの全集は激烈に高いが、美しい装丁の素晴らしいものなので、興味のある方はいかがだろうか?

まぁ、とにかく文庫の詩集を買って、まずはわからないなりに、言葉の快楽、文化の深みにハマるのがオススメだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?