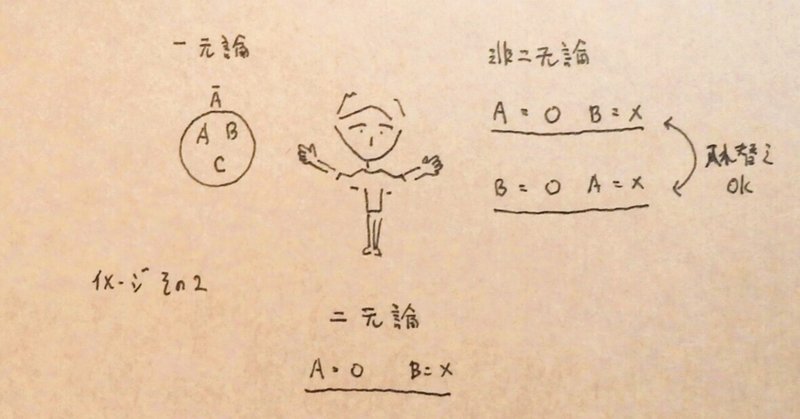

一元論と二元論と非二元論の数式的表記

前回の一元論と非二元論の話の続きです

いきなりですが、前回の一元論と非二元論説明を

読んで一元論の「一」と非二元論の「非二」って何?

って疑問を持ったのではないかと思います

なんたって最後に

『「一つの有る以外何もない」とする一元論と

「何もないを中心にして全てが有る」とする非二元論 』

というまとめになっていましたから

一元論の方は、名探偵コナンの「真実は一つ」的なイメージで

理解できると思うのですが

非二元論は、「非」のほうも「二」の方も説明してないので

疑問がでて当然です

今回はそこについてです。

まず一元論から

一元論は、先ほどの名探偵コナンのセリフを

世界の成り立ちに対するセリフと考えれば、イメージが

湧きやすいと思います

つまり

「全ては一つから成っている」

という考えです。

ここで驚くことは一元論では

人格を持っているような神様は成り立たないという事です

「私」という核以外は、全て虚構の世界と捉える考え方ですから

自分の外側に神がいるなんて言ったら、一元論的には変な

ことになります

それでも神という言葉が使われる場合、

それは「私の中にある神」という事になると思います

それを数学的にイメージすると

全て「Aも Bも Cも ・・・・」

すべて含むĀ(エーバー)が「私」という核である

というものになるのです。

逆に「神と私」という関係性を持つことが二元論の始まりです

ですので、二元論として分かりやすいのはキリスト教です

キリスト教では神と私、光と闇などの2つは別れていて、

尚且つ、取り換えのきかない関係です

例えばキリスト教で

「神はいるのですか?」

という質問は成り立ちません

「神はいる」

という考えから始めるのがキリスト教ですし、

神がいなければ私も無いので、二元論をはじめようもないのす。

つまり数式的には

A=〇 B=×

は絶対的で取り換えは聴きません

神は神で、人は人です。

この考えが一番世界で利用された

のが、2進法のパソコンです

問題をYesとNoにしっかりと分ける事で、

どこでも同じ答えを得る事ができるという普遍性を

重視することで、今までのパソコンは進化してきました

しかし、この二元論の問題は

まさにその

「どこでも同じ答えが得られる」

ということそのもので

それを重視するあまり

「たまにこの答えが得られる」

「”私にとっては”この答えである」

という、つまり偶然性や関係性、独自性についての

理解が失墜してしまったのです

しかし、それも量子力学の登場によって

二元論だけではどーにも説明できない状況が、

二元論の本拠地かのように鎮座していた

科学の世界で現れだしたのです

それは、量子力学の世界では、

「観測者が”存在するだけで”結果が変わってしまう」

という、今までの二元論の考え方では摩訶不思議な現象で

科学者も「観測者は結果に無関係ではない」

という事を認めざる負えなくなったのです

そんな結果を二元論だけの解釈では

にっちもさっちも行かなくなった

科学が再度注目したのが仏教などの

非二元論の考え方です

非二元論の考え方を

一番的確に表している仏教の言葉は

「一即多 多即一」など

一つの状態は即時に他の状態になる

というもので

つまり「私とあなた」という関係性は

確かに二元論のように分けているが

視点が変われば即座に「私があなたであなたが私」

に変わるというものです

それを数式的に表せば

A=〇 B=×

は即

A=× B=〇

に変わるという事です

「それでは、なにも一つに決まらないじゃないか!?」

と言われそうですが非二元論的に言えば

「その通り」

世界は常に流動していて

「私という存在は常に世界に対して影響を与えている」

「そして、世界は常に私に影響を与えている」

というものだからです

それはまさしく

「バタフライ エフェクト」

を示しているとも言えます

ですので非二元論は

前の投稿にありましたように

空という中心を据えなければ

ならなくなったのです。

ユングは言っていました

「全ては相対的になっているんだ」

「誰かを異常と見なすには、私を正常と見なさなくてはならない」

けれど

「だれが私を正常みなすのか、それは相対的に決まるものだ」

これはまさに非二元論を言っている

と思います

・・・・最後に

よく占いは何故当たるのか?

的に話を聞きますが

非二元論的には

「投げた石がどのように散らばったか」

にも、過去も未来も現在も影響を受けているので

どんな占いであっても

その事象の理解が進めば

なんでも引き出せる事は自明である

と言えるのではないでしょうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?