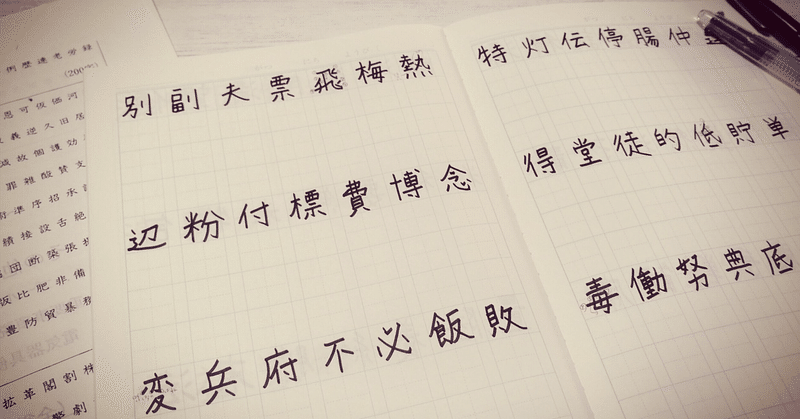

漢字をひらくのか閉じるのか

校正用語のひとつに「ひらく」があります。

「ひらく」とは漢字をひらがなにすることで、反対に「とじる」はひらがなを漢字にすることです。

語源はわかりませんが、漢字よりも文字数が多くなるひらがなを使うことを「ひらく」となったんですかね。なんとなく意味が伝わってきます。

小説を書いていて考えることのひとつに、どの漢字をひらくべきなのかということです。

できる文字はすべて漢字にする、と決めてしまえば簡単で、考えなくてすみますが、全部を漢字にすると堅苦しい文章になってしまいます。

前段の文章を全部漢字にすると、「出来る文字は全て漢字にする」となります。ちょっと重たくないですか?

小説内で、どの漢字を「ひらく」のか「とじる」のかは、作家に委ねられます。もちろん、大体の決まり事はありますが、厳密なルールはありません(と思います)。

僕は、小説の内容によって多少変化させますが、基本的にどの漢字をひらくか決めています。

まずは、あまり意味をもたない漢字をひらがなにするようにしています。「事」や「時」が代表的。

「事」は「事実」とか「不祥事」みたいに熟語で使用する場合は漢字で書きますが、「怖いこと」と表現するときは、ひらがなにひらきます。

「時」も同じですね。「出会ったとき」はひらがなで書きます。「こと」や「とき」、「もの」は文章内で頻出するので、漢字にとじると文章が重たく感じます(好みですが)。

他にも、小説内の動詞で使うときに、避ける漢字を決めています。たとえば「始」です。熟語で「開始」は漢字で表しますが、動詞の「始める」「始まる」は、ひらがなにひらくようにしています。

これは、「はじまる」は動きがある言葉なのに、「始まる」と書くと、なんだか固く滞っている印象を感じてしまいます、個人的な感覚なのですが。

なんだろう、「始」の「台」がどっしり構えている気がするんですよね。

他には、「持つ」も場合によっては使いません。物理的な物を持つ場合は漢字でもよいのですが、「夢をもつ」「責任をもつ」場合は、ひらきます。これも個人的な感覚なのですが、手偏の「持つ」は実際に物を持っているイメージなので、夢や責任のような概念を「持つ」のには違和感があります。

これらの漢字たちも、小説以外の文章ならそこまで拘らずに使用します。ただ、文章の流れや雰囲気を重視する小説だと、かなり気にします。

まあ、漢字の用法は作家によってずいぶん違いますよね。できる限り漢字で表現する人もいますし、逆にひらがなを多めに書く人もいます。どれが正しいとか間違っているとか厳密なルールはないはずです。他人が読みやすいのが一番ですよね。

どのように決めているのか、他の作家の見解を聞いてみたいですね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?