戦略の本質論-日本の経営学者たちによる戦争論討究の問題点とその限界性-

※-1 経営学の研究領域には戦略論があるが,経営学者の経営戦略論をめぐる議論を,戦争戦略論の本質的問題性にからめて若干議論する

本記述は,※-1のこの標題のごとき問題関心をもって,旧日本軍の特攻という戦法を「戦史研究に位置づける」ための検討をしていた経営学者たちの議論を聞きながら,それをさらに深耕してみたい。

まず「経営史的・軍事史的研究としての戦略本質論」という研究領域を想定したうえで,議論を始める。

以前購入してあったのだが,本ブログ筆者はある日,自宅の書棚に長期間,積んどく状態だった日経ビジネス人文庫,野中郁次郎・戸部良一・鎌田伸一・寺本義也・杉之尾宜生・村井友秀『戦略の本質-歴史に学ぶ逆転のリーダーシップ-』日本経済新聞出版社,2008年8月をとりだし,本格的に読みだすことになった。

とはいっても,その読書じたいがなされた時期は,いまからだいぶ以前の話であった。けれども,ともかく本日の時点に至って,当時なりにあらためて再考しつつ,すでに一度書いてあったこの文章を,さらに推敲をくわえるかたちで更新することになった。

同書『戦略の本質-歴史に学ぶ逆転のリーダーシップ-』はその2008年の夏に,〈B6版〉を体裁をもって初版が公刊されていた。その後さらに〈A6版の文庫本〉に組みなおし,再販売されてもいた。

この「文庫本」は発売当時,たまたま寄ってみたある書店が平積みにして,店頭にたくさん配置していたのを記憶している。この本は,企業人・サラリーマン向けを意識して制作・販売されていたという事情があった。

本ブログの筆者は,本書『戦略の本質-歴史に学ぶ逆転のリーダーシップ-』の全体を紹介したり検討したりするつもりはなく,ただある箇所の記述にみつけた,それも「一種の引っかかり」を感じた一句にのみ言及することにしたい。

それは,いわく「特攻作戦で散華した将兵の崇高さをいささかも貶めるつもりはないが・・・」(27頁)という行(くだり)についてである。

本書は,主題を『戦略の本質』,副題を「歴史に学ぶ逆転のリーダーシップ」と称していた。

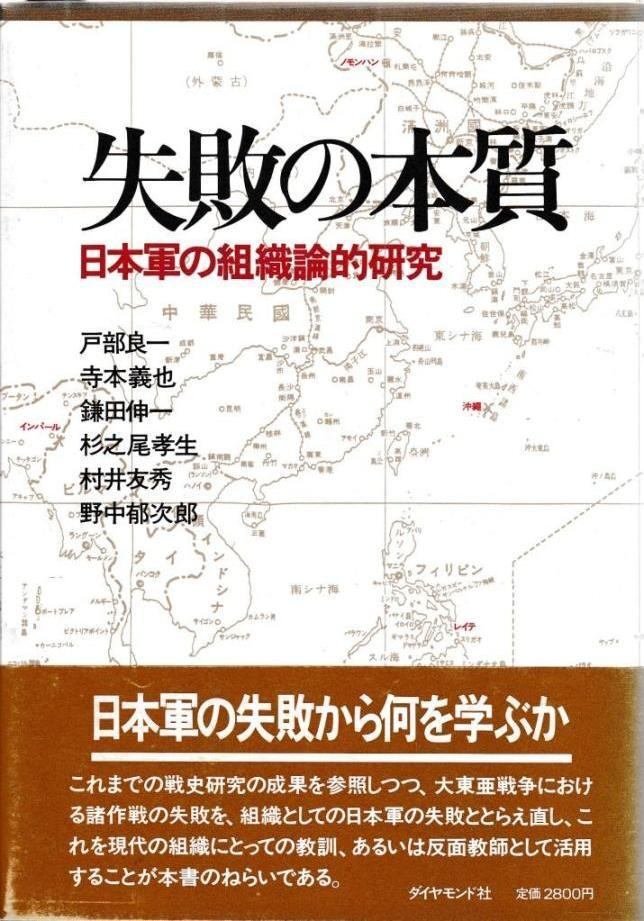

本書とまったく同じ執筆陣が以前,別著の『失敗の本質-日本軍の組織論的 研究-』ダイヤモンド社,昭和59:1984年(中央公論社:中公文庫,1991年)を公刊していた。

この『失敗の本質』は,相当部数売れた専門的な研究書である。

本書の表紙カバーなどを画像で紹介しておく,

またオーディオ・ブック「化」( ↓ )までされて販売しているとか

この画像は「初版の表紙」カバーを使用

本書『失敗の本質』「の狙い」は,「大東亜戦争における諸作戦の失敗を,組織としての日本軍の失敗としてとらえ直し,これを現代の組織にとっての教訓,あるいは反面教師として活用すること」にあった。

以上『失敗の本質』の執筆者は,初版を公刊した1984年のとき,寺本義也が明治学院大学教員,野中郁次郎が一橋大学教員であり,以外の4名はいずれも防衛大学校の教官であった。

その後(ここでは2004年時点)においては,寺本は早稲田大学教員,野中は一橋大学名誉教授となっていた。この2名以外の4名のうち杉之尾宜生が戦略研究学会理事兼事務局長となっていたが,残る3名は従前で防衛大学校教員に勤務していた。

※-2 情緒的な感想を挟みこんだ記述内容

本日の話題とするのは〈特攻〉である。この特攻という問題,戦争史における重大な出来事そのものに関して,筆者は,詳しい説明をくわえる意図はない。

ただ,旧日本軍が記録してきた大東亜〔太平洋〕戦争史のなかで,その特攻という出来事を真正面より戦史的に究めないまま,つまり,わけても,防衛大学校に勤務し教鞭をとっている教員たちがそのように,単純素朴に「戦争美化を意味する」かのごとき表現を添えていた点に関しては,一定の疑問を提示しておく。

とりわけ,特攻という戦法が多少の戦果を戦略面で挙げえたにせよ,戦争の技法=戦術の展開のありかたとして,どのくらい〈狂気〉にまみれていたかをしらねばならない。

特攻を戦術に採用させたけれども,戦局の大勢においては有効な戦果をあげえずに,ただ多くの若者たちを無理やり殺してきた将官たちがいた。この将官のなかには敗戦後,自分も「オマエたちのあとを追って」敵艦に突っこむつもりだとか大口を叩いていたにもかかわらず,その後をみるに「自分たちの責任をとる」ことなどまったくせず,敗戦後にも生きのびていった。

要はが,ごく少数の例外を除き彼らは,おめおめと残りの人生を過ごしてきた。特攻の指揮官が「最後は自分も特攻機に乗って敵艦に突っこむ」「だからおまえたちが,まずさきにいけ!〔散華しろ?〕」といっていたくせに,その結末となるや自分(たち)だけは日本に生還していたしだい……。

また,特攻基地から飛びたったけれども,エンジンの調子が悪かったり目標をとらえきれなかったりして,その出撃を完遂しえず生きかえった特攻隊員も大勢いた。 彼らの残存は大問題になってしまっていたが,世間の目から隔離され収容しておいた。

「特攻に関する統計」によれば「日本海軍の特攻機(1944年10月から沖縄戦まで) の特攻機と掩護機の数」は,こうであった。

★-1 出撃数 2,314

★-2 帰還数 1,086

★-3 損 失 1,228

注記)http://www.geocities.jp/torikai007/1945/tokkou.html このブログサイトは,『YAHOO!JAPAN』の運営だったらしいが,現在は削除され存在せず。

特攻隊員の戦死者に向けてまで「散華」という空虚な美辞麗句を使い,戦争の悲惨・残酷さに被いをするのは馬鹿げている。

あの戦争の「愚かさ=失敗」という事実に含意されるあれこれの教訓を論じるのが『戦略の本質-歴史に学ぶ逆転のリーダーシップ-』2008年,そして『失敗の本質-日本軍の組織論的研究-』1984年の研究目的ではなかったのか? 「失敗」ということばの意味は,いかに字義づけていたのか?

防衛大学校教官の立場にある研究者がそのように,学生たちに対して「戦史の教授」として「特定の戦争イデオロギーの立場」からを講じていたとなれば,日本の軍隊〔自衛隊3軍〕のなかにはこれからも,ろくな軍人〔自衛隊員〕を送りこめないというほかない。まして,実際に戦争における戦闘の場面になっても,まともな指揮・統率ができるはずがない。

最近〔ここでは2014年7月時点における話題であるが〕になっても,なお世間を騒がせていた田母神俊雄元航空幕僚長という人物の輩出は,まさか防衛大学校のその教育成果であったというわけではあるまい。

このような頭脳の資質をたたえた人材がまた,航空自衛隊員の将官として,部下の隊員たちを教育していたという構図は,旧大日本帝国陸海軍流の思考方式を旧態依然に墨守する頭脳回路しかなかったというか,結局,いまどきにおいて自衛隊3軍の「ベンチがアホやから」的な貧しい光景を想像させてやまない。

日本の防衛大学校は,陸海空の将校を育成する高等教育機関として創設されていたが,戦前・戦中風に「世間しらずで」「文民統制の基本理念を遵守する気持ちなど全然なかった」ような,19世紀的な化石頭脳の持ち主を排出(輩出?)させることになっていたとしたら,このさい,一気にガラガラポンの要領でこの士官学校を基本理念から再構築する余地がある。日本の防衛問題を基本から練りなおしておくためにも,その必要がある。

ちまたにも,ときおり流れてくるこの大学校の内情を漏れ聞くたびに,実に貧しくも悲しい旧日本軍式の悪しき伝統が髣髴させられる。

※-3『失敗の本質-日本軍の組織論的研究-』1984年

本書は,旧日本軍の犯した具体的な失敗作戦として時系列的に,ノモンハン事件(失敗の序曲),ミッドウェー作戦(海戦のターニング・ポイント),ガダルカナル作戦(陸戦のターニング・ポイント),インパール作戦(賭けの失敗),レイテ海戦(自己認識の失敗),沖縄戦(終局段階での失敗)などを挙げている。

しかし,特攻作戦はこれらの諸作戦と戦史上において「質的な差異」があると位置づけているのか,ひとつの論点としてとりあげてはいない。というよりも,特攻作戦に関してはほとんどといってほど言及がない。

出所)つぎの画像資料は『失敗の本質』ダイヤモンド社の初版「装丁」(A5判)である。

本書『失敗の本質』に対して基本的に抱いた疑念は,つぎのように表現できる。

「敗戦を運命づけた失敗の原因究明は他の研究に譲り,敗北を決定づけた各作戦での失敗,すなわち『戦いかた』の失敗をあつかおうとする」(3頁)のであり,旧「日本軍には本来の合理的組織となじまない特性があり,それが組織的欠陥となって,大東亜戦争での失敗を導いたとみることができる」(4頁)といういえたのであれば,

前段に列挙された諸作戦との相違点を超えて,普遍的に内在する日本軍の「基本性格」を,集約的には「特攻作戦」にみいだすべきではなかったか。

クラウゼヴィッツは「戦争とは他の手段をもってする政治の継続である」という戦争観を定義した。

けれども,本書『失敗の本質-日本軍の組織論的研究-』は,読者たちに対して, 「政治・外交」面の検討は抜きにしたまま,組織論・リーダーシップ論を,大東亜〔太平洋〕戦争史から学ばせたいかのような印象を強く抱かせる。

それでは,単に軍政論的な思考回路に惹かれていく(引かれる?)危険性がないとはいえない。

いいかえれば,国家戦略の根本問題である戦争指導,その策定・実行に連なる次元での「軍隊の任務」に関心を十全に向けるよりも,戦争が進行していく各作戦の展開において旧日本軍が犯した数々の〈失敗〉を,中心に考察している。

【参考画像資料】 Carl_von_Clausewitz の学会が日本にはあるとのことで,つぎにその関係する情報を紹介しておく。

そうであるならば,「戦争」の本質を,特攻作戦という作戦要領もあわせて吟味する余地があってもよかった。特攻作戦は自爆攻撃であるから「戦闘機を使った白兵戦: バンザイ攻撃」のつもりだったかのようにも観察できる。

陸軍の場合,1945年8月突然のソ連参戦以降,進撃してくる敵戦車の腹下に歩兵たちが爆弾を抱 いて飛びこみ,自殺攻撃して撃破せよという戦闘形態も,一種の特攻であった。そのほかにも,日本軍の特攻兵器は何種類もあったことは,周知の事実。

そうまでして戦争をおこないつづけたけれども,肝心の結果はどうなっていたか? 一体全体,どういったところで「勝ってナンボの戦争」であるのに,勝てなくなった段階になってから,お尻に火が着いたかのように特攻を始めだしたのが旧日本軍。

特定の宗教にかぶれた熱心な信者であれば,自分の身体に爆薬を捲いての「自爆攻撃」を喜んで実行するし,なんといっても無条件に,その行為こそが「神の教え」にもっとも忠実な「生き方」になるのだと狂信できる。

大東亜戦争(太平洋戦争)後期(末期⇒敗戦まで),日本帝国の戦争過程のなかでは「生き神様」として存在してきた「あの中心人物」に向けられるべき考察や批判は,野中郁次郎・ほか『失敗の本質-日本軍の組織論的研究-』1984年においては皆無というか,むしろ絶縁の状態であった。

それでいて,あの戦争を遂行した「組織主体の日本帝国陸海軍」を真正面からまともに討議・考察できたのか? その時の日本軍の最高司令官は大元帥であったあの人ではなかったか? この人に特有であったあれこれの「失敗の本質」を問わないで,なんの軍事戦略論か?

最後に,本日のこの話題に深く関連するごく最近の記事としてつぎの『ダイヤモンド online』の寄稿があった。紹介しておきたい。経営問題と戦争問題を密着させた議論をくわえ解説している。

この寄稿はただし,2011年の「3・11」の東日本大震災⇒東電福島第1原発事故の発生を「想定外だった」と発言した野中郁次郎を,相当に買いかぶりすぎた筆致を披露しており,この点はけっして,いただけなかった。

以下には,本ブログ筆者の自宅の書棚にあった本を中心に【参考文献の紹介:アマゾン通販】を紹介したい。

------------------------------

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?