天皇は京都へ還るべきか,明治以来の天皇家は東京の天皇になっているが京都へ戻るのも一案,天皇家は残すが天皇制は解消するのが日本の政治にとって妙案

※-1 天皇家はもと京都出身,明治の時代になって天皇家は東京に移住し,すでに5代目にまでなった,いまどきでも京都へ戻ればいいと提案する識者がいないのではないが,その真意は?

天皇家・皇室一族という日本の政治問題は,この国における「民主主義の状態」にとって「なんであったのか」? まともに説明しようとする憲法学者や政治学者はいないわけではないけれども,その議論はいつもなにか「もの足りない」。

相当に勇気ある学究・研究者でも,本気になりきって討議を徹底的に尽くそうとする「理論と実際の次元」にまで到達できていない「語り方・書き方」であった。

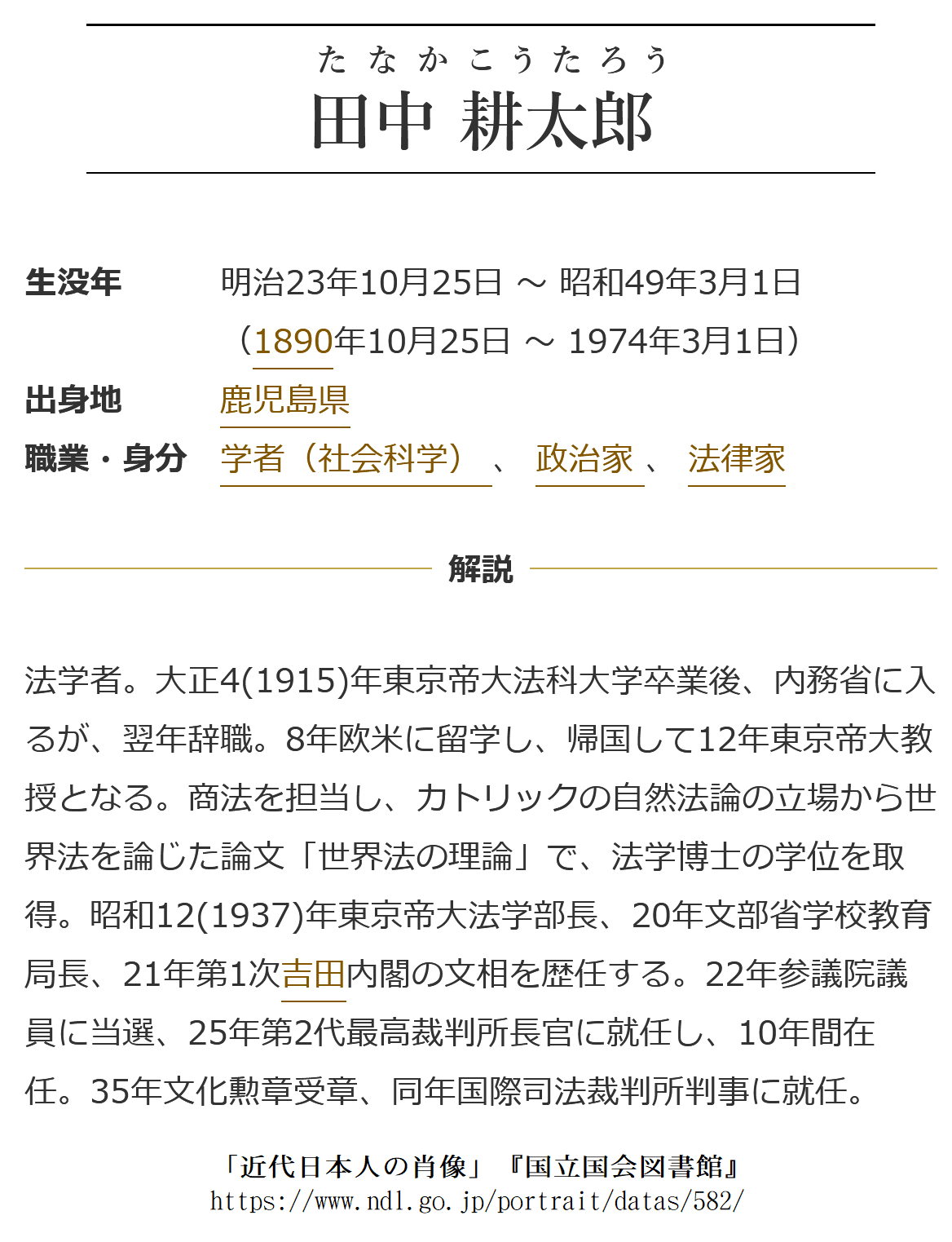

付記)冒頭の画像は元最高裁長官・田中耕太郎。この人物に関連する記述は後段でなされる。つぎにこの田中の略歴を紹介しておくが,戦後民主主義を溶解させる担当者として重要な役割を果たしてきた。

くわしくは後段の記述が言及する

また,本記述の初出は2019年3月28日であったが,本日2024年1月25日においては,必要な補正・加筆をおこなっている。

問題・その1 天皇が政治の場に出過ぎた「明治以来の日本(旧大日本帝国)の紆余曲折」は,「坂の上の雲」に乗れた気分になったあげく,結局は「敗戦の憂き目」に遭った。敗戦後は,在日米軍と駐日大使館というアメリカ政府の機関が,まるで「日本総督府」であるかのように実在してきた。

問題・その2 21世紀の時代に天皇が日本の政治(民主主義)に対して「象徴の立場」であれなんであれ「直接・間接に関与する意味」が,本当に国民たちに「民主主義の基本理念」に十全に則して理解されているかと問われているとき,これをまた専門家たちに議論をさせてみたところで,中途半端な応答しか期待できていなかったのではないか。

※-2 江戸時代末期(幕末期)の天皇2人

1)「光格天皇」(第119代天皇)

この「こうかく・てんのう」(1771年-1840年)は,江戸時代の1780年から1817年まで在位した。とくに傍系の閑院宮家から即位した天皇であったためか,中世以来絶えていた「朝儀の再興,朝権の回復」に熱心であり,朝廷が近代天皇制へ移行する下地を作ったと評価されている。

2)「孝明天皇」(第121代天皇)

この「こうめいてんのう」(1831年-1867年)は,江戸時代最後の天皇であり,1846年から1867年に在位した。仁孝天皇(第120代天皇)の実子であり,明治天皇の父であった。

孝明天皇について少しくわしく説明しておく。

先代の仁孝天皇の第4皇子として生まれ,第121代の天皇となった。生母は正親町実光(おおぎまち・さねみつ)の娘雅子(なおこ) ,養母は皇太后藤原〔鷹司〕祺子(やすこ)であった。

とりわけ在位の期間は,内外きわめて多事多難であった。日米和親条約は許したが,通商条約(→安政五ヵ国条約)勅許の幕府要請を退け,攘夷の決意を表明した。

しかし,安藤信正らによる皇妹和宮の降嫁に同意して公武合体をはかった (→和宮降嫁問題) 。1862年からこの翌年にかけて起こった尊攘過激派の堂上独占に対しては批判的で,急進過激な国策を戒めた。そのため,三条実美以下がいわゆる七卿の都落ちとなった 。

孝明天皇の死去後,尊攘派の公家が復活し,岩倉具視が入京を許され,尊攘派に属した中山忠能の娘慶子と天皇とのあいだに生れた明治天皇が即位した。皇后夙子(あさこ) は英照皇太后と称された。陵墓は京都市東山区今熊野の後月輪東山陵。

註記)以上,https://kotobank.jp/word/孝明天皇-16349 参照。

3)明治天皇と大正天皇

江戸時代における幕府は, “天皇および公家に対する関係” について『禁中並公家諸法度』(きんちゅうならびにくげしょはっと)という規則を置き,天皇家とこれを囲む京都の公家たちを管理・抑制してきた。

しかし,幕末期,米欧からの開国要求の圧力を受けて混乱した日本の政治に対して,孝明天皇が特定の関与をはじめ,介入する事態に変化していた。孝明天皇の最期については「暗殺説」が有名な主張としてある。この説が「単なる俗説」して無視できないほど,幕末の政治史はひどく混乱していた。

孝明天皇の息子睦仁が明治天皇になったが,この睦仁が別人にすり替えられていたという「説」もある。古代史においてすらすでに,天皇の系譜に関する「万世一系」の伝説は保証されえない点は,まともな専門研究者であれば見解が一致する。

ところが,明治天皇のすり替え説になると,1世紀半前もの時期に関する〈出来事〉であるがために,なかなかまともには信じられない〈俗説〉とみなされがちである。

明治天皇の写真(実像の画像)がいかにも少なく,肖像画であれば特定のものが広く流通させられているものの,実際には,彼の姿を「本当に写した画像」はほとんどない。睦仁自身は写真嫌いだといわれ,明治初期以外は「行幸」する行為をしたがらず,国民に対して姿をみせようとはしなかった。

そのあたりの事情は「明治天皇すり替え説」を匂わせており,単に彼が写真嫌いだったという理由だけでは完全に塞ぐことができない〈なにか〉の介在を許す事情になっていた。

いわば「明治史」は,この時代なりにあった「坂の上の雲」的な幻想を,明治天皇においてこそ集約的に反映されるかたちをもって,創られてきたともえる。明治天皇は,帝国臣民たちの意識のなかに共有させられるべき「専制的立憲君主」像となって存在していた。

明治天皇が側室に産ませ,成人まで育った男子「嘉仁」は,大正天皇に即位してからの話題となるが,彼自身が備えていた人間としての奔放さやその後に出てきた健康上の問題もあってか,自分の長男でのちに昭和天皇となる「裕仁」に摂政役を演じさせる経緯となっていた。

大正天皇は,あたかも不遇をかこつ生涯を送ったかのごときに解釈されてもいるが,これは必ずしも正確な歴史認識とはいえない。

いずれにせよ,明治以来における「4人の天皇」の生涯は,東京(「東の」京都)に睦仁が移動してきたあとは,こちら(東京の皇居)を本拠地として過ごすことになった。

※-3「釜本邦茂氏『陛下は東京に長い出張中』が京都人の感覚」『週刊ポスト』2017年2月22日 から

この記事は『週刊ポスト』では,2017年3月3日号が元記事である。

⇒ https://www.news-postseven.com/archives/20170222_494921.html

「2019年1月1日に皇太子〔徳仁〕が新天皇に即位〔元号は令和〕」

政府の検討が進み,今上天皇の生前退位が現実のシナリオになりつつある。それを受け,「退位後は京都にお戻りいただこう」という提案がもちあがっている。

天皇がみずからの退位後の居所について言及したことはないが,象徴天皇のあり方を模索してきた今上天皇だからこそ,「伝統文化の京都がよい」と宮中祭祀に詳しい国際日本文化研究センターの山折哲雄・名誉教授はいう。

戦前への反省から学ぶことに大変苦労されてきた陛下は,皇太子時代の1981年,平安時代の嵯峨天皇(9世紀)に象徴される “文化天皇” こそが戦後の象徴天皇のあり方だろうと発言されたこともありました。

重責から解放されるわけですから,今度は皇室の文化の “ふるさと” をゆっくり味わっていただきたい。

補注)新天皇が即位する日付は2019年5月1日。退位後の天皇夫婦は,JR品川駅からほど近い閑静な住宅街にある「高輪皇族邸」(旧高松宮邸)に移るという。

さらに山折氏は「皇室に対する国民の感覚も変わってくる」と続ける。

現在の皇居は周囲に深いお濠があり,敷地は森に覆われている。自然と国民が天皇を仰ぎみるかたちになり,どうしても一神教的な趣があります。

これに対し京都御所にはお濠はなく,本願寺など多数の仏閣や,安倍晴明の墓のような道教の史跡も近辺にあり,多神教的な空間になっている。

庶民の生活の場とも “地続き” です。だからこそ京都人は長く,親しみをこめて『天皇さん,天皇さん』と呼んできました。警備が厳重になったのは,東京に移ってからです。

そうした国民との距離感は,皇室にとっても大切な意味をもつという。昭和天皇の弟・高松宮宣仁親王は生前,こう述べたという。

皇族というのは国民に守ってもらっているんだから過剰な警備なんかいらない。大々的に警護しなければならないような皇室なら何百年も前に滅んでいるよ(『文藝春秋』1998年8月号,喜久子宣仁親王妃の証言)。

京都人からも,この構想には賛同の声が強い。京都市右京区で生まれ育ち,京都府立山城高校時代に輝かしい実績を残した日本サッカー協会元副会長・釜本邦茂氏はこういう。

昔,京都出身の大先輩方に聞いた話では,明治天皇が江戸に出発するさいに『ちょっといってきますわ』とおっしゃったというんです。関西弁だったかは分かりませんが,そういう逸話が地元に広がるくらいですから,“ 天皇陛下はいま,東京へのちょっと長い出張中” というのが京都の人たちの感覚です。首都・東京の歴史はたかだか 150年,京の都は1000年の歴史がある。戻ってきていただければ,とても嬉しいことです。

天皇が行幸先から帰ることは「還幸」と表現される。 “150年間の江戸行幸” からの還幸で,新時代の皇室像が描かれていくのか。(引用終わり)

【参考記事】 ◇ 両陛下,京都御所で茶会 即位30年・結婚60年祝う ◇ =『日本経済新聞』2019年3月28日朝刊46面「社会1」= 京都府に滞在中の天皇,皇后両陛下は〔3月〕27日夕,京都御所で,天皇陛下の即位30年と両陛下の結婚60年を祝う茶会に出席された。西日本で勤務する宮内庁職員が主催した。陛下は「桜の美しい季節のこのたびの訪問で,これまでの皆の協力を喜ぶ私どもの気持ちを伝えることができ,うれしく思っています」と述べられた。その後,両陛下は約30分間,職員らと歓談された。

※-4 法律学者の意見

長尾龍一『思想としての日本国憲法史』信山社,1997年は,天皇制度について,以下のような提言をおこなっていた(同書,210頁)。

1 天皇は京都に戻る。

2 その主要な任務は,古来の文化的伝統の継承とする。

3 国事行為は廃止するか大幅に縮限する。

4 退位の規定を設け,ほぼ10年間ぐらい在位する。

5 明治の国家神道の残滓のいっさいを消去するとともに,その以前の神道的な習俗は,文化財として保護する。

長尾龍一は,関連する著作『日本憲法思想史』講談社,1996年でも,さらにホームページでも,あれこれ関連する自説の諸論を披露している。こちらの参照も求めておきたいが,ここでは,天皇・天皇制のあり方に関した前記5項目の提言が,現実にかなった主張であることを認める。

※-5「天皇・天皇制と民主主義」に対する小考

1) 天皇・天皇制というものの矛盾性

前項※-4に前記した項目のうち「2」や「5」に提示されていた,いわば天皇・天皇制に関する「伝統・無形文化財」「化」案は,明治維新のときと似た現象を,21世紀の〈現在〉において再び繰りかえすような危険性がないとは限らない。それゆえ,その提言項目には特定の歯止めが必要である。だが,それでもなお,大丈夫なのかというさらなる懸念がないのではない。

「神話史としての古代史」における天皇問題の詮索はさておき,現状のごときに肥大化した天皇制度を撤去するための「現憲法の大改正」が要請されている。大日本帝国のなかに古代復活的に,異様に「神聖視した天皇・天皇制」を設計したことじたいが,そもそも歴史の歯車を逆まわしにした無謀であった。

その結末が間違いなく1945年8月15日に出ていたではないか。在日米軍基地はどこの国の海外基地か。それから79年もの歳月が流れてきても,封建遺制という以前の時期,「古代-中世時代の化石的な遺制」が,21世紀のいまどきにまだ亡霊のように再生させられているゆえ,それなりにあれこれといろいろに,何風にも変わった政治制度上の諸問題が続出してこざるをえなかった。

それでも,前掲※-4のうちの「2」や「5」の「古代史・志向の還帰」は,一部の神社神道界をはじめ国粋・右翼・保守陣営から激越な反対を惹起させる提案である。

「神武創業」とされた明治維新にかかわる「古代史側からの歴史的な含蓄・識別」などに関した論点があるものの,その方面の人びとにとってみれば,いまさら天皇一家を京都に移管させるという文化制度的な変更論は,なかなか承服しがたい皇室政策だと思われる。

さらに「4」は,天皇の世代を10年ごとに新しく創ることになる。これは,明治期以前に天皇・天皇制を復旧させて,天皇位に就く者を大量生産させる案なのか? この案は,「1」 や「2」 に指示される天皇制度のあり方に対して矛盾をはらませている。

いずれにせよ,長尾龍一の主張は,天皇家に関するより具体的な「京都引っ越し」計画として立案される余地が,さらにある。しかしながら,こうした計画が実現するに当たっては,天皇・天皇制そのものが基本からみなおされ,本格的な再構築の作業が事前に,より周到に準備されねばなるまい。

たとえば,2014年4月23日から25日まで,アメリカ合衆国第44代大統領バラク・フセイン・オバマが,国賓として日本国を訪問したとき,日本国側の公式組織の一環である天皇家の役割は,あくまで憲法上の規定に則して果たされていたもののと観察できる。

しかし,民主主義である〔と概念規定されているはずの〕国家体制の頂上に,古来の封建遺制であるとみなされるこの「〈特別〉の一家」が,この日本国の冠となって乗っかっている。この種の「古代政治風になる現代の構図」は,民主制の進化・徹底という観点からすれば,けっして尋常な形態ではない。

2) 幕末以前に戻っただけ

民主主義国家体制にあるからこそ,開放的な議論も十分な批判もすべき問題対象になりうるのが,いまどきに存在する天皇・天皇制である。これを定めている憲法じたいに,もともと矛盾が含まれていた。「押しつけられた」という憲法だと神経質になってこだわるのであれば,まず最初にこちらの根本の矛盾に目を向けて,批判的に吟味しなければいけない。

現状の宮内庁は実質的に「昔の宮内省に劣らず,今風に古風な皇室行政を執りしきっている。こうした日本政治のあり方に関して「2千年ものの歴史」だとか,神話史的は「二千六百……年」もの過去を有するなどと誇示するのは,あまりにも真実に関する歴史認識をないがしろにした羊頭狗肉である。

補注)1940年で紀元2600年ならば,2040年になると紀元2700年。

明治以来からの「古(いにしえ)」の伝統と格式だというには,あまりにも古代志向への郷愁が過ぎていて,そのどれもこれもが「19世紀後半の創作物」である事実に照らしても,21世紀における現代政治の中身に使うには,異常・異様・異物である。そういった違和感は否めない。

ところで,大東亜〔太平洋〕戦争に敗戦した直後,天皇家のゆくすえを不安視する気運が高じていたなか,九条家出身の貞明皇后(大正天皇の妻)は毅然と,こういいはなった。

「幕末以前に戻るだけだ,心配するな」というその発言は,「彼女の一言はことの本質を言い当てていた」と受けとめられる。

註記)今谷 明『象徴天皇の発見』文藝春秋,平成11年,207頁参照。

3)三笠宮の発言

三笠宮崇仁(1915年12月2日生まれ,2016年10月満100歳で死去)は,敗戦の翌年(1946年)2月27日,宮内省で開催された枢密院本会議において,つぎのような発言をしていた。

補注)三笠宮は大正天皇の第4皇子で,昭和天皇の末弟。1945年までは陸軍軍人であったが,敗戦後は古代オリエント史を専攻する歴史学者として活躍した時期があった。

その会議では「MacArthur の指令になる公職排除の内容を勅令として発布する件を討議した」が,「それが終わると三笠宮が起上って紙片を披(ひら)かれた。問題は皇族の立場についてであった」

「現在天皇の問題について,又皇族の問題について,種々の議論が行はれてゐる,今にして政府が断然たる処置を執られなければ悔ゐを後に残す虞ありと思ふ,旧来の考へに支配されて不徹底な措置をとる事は極めて不幸である,との意味であった」

註記)芦田 均『芦田 均日記 第1巻』岩波書店,1986年,82頁。

三笠宮崇仁は敗戦後から昭和30年代まで,「赤い宮様」と呼称されるくらい自族のあり方についてきびしい見解を披露しつづけてきた。だが,彼のこの試図はそっくりそのまま,21世紀の現在にまで繰りこされてきた。ただし実質において,それがまともに継承されたことはなかった。

三笠宮崇仁編『日本のあけぼの-建国と紀元をめぐって-』光文社,1959〔昭和34〕年の「はじめに」の冒頭では,「偽りを述べる者が愛国者とたたえられ,真実を語る者が売国奴と罵られた世の中を,私は経験してきた」と述べていた(3頁)。

三笠宮はそのようにだが,とくに敗戦までの時代を回顧していた。皇族であれ誰であれ,「赤の思想傾向」でなければ,皇室・皇族の存否を批判的に論じえないのだという思考方式じたいが,閉所狭隘な見地・観方でしか議論や批判を許さない短慮であり,いかにも帝国日本的に国粋風で反動的な視野狭窄である。

明治維新を契機に突如「神格化された天皇の時代」は終わりを告げたといわれ,1945年8月の敗戦以降は,国政を担わない天皇へと回帰したとも説明されている。日本国憲法下の歴代天皇が本当に「国政を担わない天皇」(それもとくに裕仁天皇の場合)であったかといえば,完全な間違いであり,事実誤認である。

そのあたりに関する真相は,昭和天皇が敗戦後に経てきた生きざまが,おのずと明らかにしてきたところでもあった。1945年8月までの「神格天皇の時代」は終わっていても,敗戦後になるや裏舞台では早速,それもとくに昭和20年代の被占領時代,まるで隠れ専制君主であったかのように,

しかも軍部の掣肘がなくなった好条件にも恵まれて,思う存分に,政治的に行為してきた「実務に有能であった天皇:裕仁の姿容」を,観過するようでは,なかでも敗戦後史としての「昭和20年前半の時期」を正視した観察・分析・議論はできない。

以上の話題に関連させては,よく引きあいに出される見解があり,こういわれていた。

象徴天皇制は,日本の歴史のなかで実質では断続的に続いてきた。そうではなかったとみなせる例外の時期が「明治期から昭和初期まで」である。敗戦後,GHQから与えられた『日本国憲法』の「象徴天皇制」は,その日本の歴史に照らして観察するに,ただ「前史(全史?)における伝統」を成文化したに過ぎない,というのである。

しかし,この説明の方法は,もっとも現代社会史的であるはずの政治概念が有する含意を,あえて古代史にまで強引に遡及させ,極度に曖昧にさせている。そのためにかえって,天皇・天皇制に関する歴史の解釈問題となるや,これをなんでもかんでも敗戦後における新憲法の「象徴天皇制という用語」に牽強付会させたがる流儀を披露してやまなくなる。

あくまで「今日的な気分」を踏まえていう批判になるが,ともかく,「旧明治憲法時代」における「結局執政天皇制の失敗」は視野の外に追放しておきたい。それよりも,大昔から確実に「あったらしい」と解釈された「天皇の地位:象徴性」だけが格別に注目されていた。

註記)今谷『象徴天皇の発見』213頁参照。

※-6 幕末の維新と敗戦した大日本帝国

1)安藤優一郎『幕末維新 消された歴史-武士の言い分に江戸っ子の言い分-』日本経済新聞社,2014年は,こう論じていた。

江戸時代の260年余の長期間,将軍のお膝元で暮らしてきた江戸っ子にとって,江戸城が明治天皇の皇居(宮城)として奪われ,薩長出身者が徳川家に代わって政権の座に就いた事実を,そう簡単には受け入れられなかった。

この感情は,よくよく考えてみれば自然な感情で,江戸っ子から東京市民に変身させられた鬱憤が尾を引き,再度,徳川家の再登板すら期待するような,明治政府にとっては黙視できない市民の会話もあったという。

註記)安藤優一郎『幕末維新 消された歴史-武士の言い分に江戸っ子の言い分-』213頁。本書の内容に近い別著として,安藤優一郎『幕臣たちの明治維新』講談社,2008年。

明治「維新」が,東京市民になった江戸っ子へもたらしたそうした影響に比較して,明治に元号がかわってから77年目に,大日本帝国が世界規模の本格的な大戦争に敗戦したとき,東京市民となっていた江戸っ子の気分は,いったいどういう状態にあったのか。この指摘はもちろん,その1945年8月のときにおける,日本帝国臣民全員の気分のもち方に関しても問われてよい設問であった。

江戸時代の260余年は,ともかくも国内の統一性をもって持続してきた一国体制のことがらゆえ,明治の時代に移行する政変のさい,徳川将軍が江戸から身を引き,京都から下ってきた天皇睦仁が最高統治者に就いた。

大政奉還(1867年11月9日:慶応3年10月14日)

王政復古(1868年1月3日 :慶応3年12月9日)

版籍奉還(1869年7月25日:明治2年6月17日)

廃藩置県(1871年8月29日:明治4年7月14日)

といった一連の措置は,当時における国内体制を改革してくための政治過程を表現していた。

そしてそのころは,米欧諸国から外圧・干渉が各種多様にあった歴史を記録していたものの,明治維新の激動はあくまで国内における政変であった。だから,薩長盟約側は,公家側の策士岩倉具視などと仕組んでは,倒幕のための偽勅を捏造・行使したり,幕末の内戦においては錦の御旗を勝手に偽造・準備して,幕府勢力に攻勢をかけるための象徴として活用できる次元を打開できていた。

2)1945年敗戦と昭和天皇:その1

だが,日本が敗戦したときはそれこそ,独・伊の2国を同盟国とし,それ以外の主要大国を敵にまわした世界的大戦争の結末であった。それゆえ,国際政治問題となった1945年8月からの国家日本の戦後処理は,江戸時代が内乱状態を経て,明治時代に変遷していく場合とは比較にならないほどの大激動を迫られた。

時代の急変ぶりの度合をそれぞれに量ってみれば,明治維新時までの動乱よりも大東亜〔太平洋戦〕争での敗戦の打撃のほうが,量的にも質的にもはるかに甚大・深刻であった。その2つの時代はそもそも,同じ秤の上に載せて量れるような「時代同士であった」とはいえない。

しかしながら,江戸幕府最後の将軍徳川慶喜がみずから静岡に隠棲し,謹慎する生涯を過ごしたのに対して,敗戦の将となっていた大日本帝国大元帥陛下の天皇裕仁は,占領軍に自分の利用価値を認められ,延命された立場を大いに逆用しつつ,その後における生涯を基本的には要領よく乗り切ってきた。

江戸時代の260年余に対する,明治維新から大日本帝国の大敗北までが77年,この年からまた21世紀の今年〔2024年〕まで79年であった。片や国内・地方同士における争乱,片や国際各国間における戦争であって,19世紀の内乱による政権の大幅な移行と20世紀の国際戦争における大敗北になっていたのだから,そこで敗者となった側の最高責任者の責任のとり方にも,それ相応に顕著に異なっていて当然かつ自然であったといえよう。

ところが,明治維新後における徳川慶喜の自身に対する処し方と,1945年8月後における天皇裕仁の処世術とでは,雲泥の差があった。元将軍の慶喜は,自分の生命が地上に残れることの意味をよく心えていた。

それに比して,元大元帥の裕仁は,やはり自分の地位がその後に新憲法のなかに〈象徴〉として長らえる状況を的確に踏まえたうえで,実は,戦前・戦中の立憲君主の立脚点などもはるかに超えた地平まで,それも天皇家の利害得失を判断基準にしながら,日米安保条約体制を「天皇一族を守る」ための「揺りカゴ」のように利用してきた。

以上,この※-6の 1)で参照された安藤優一郎『幕末維新 消された歴史-武士の言い分に江戸っ子の言い分-』の論及を手がかりにした議論である。

※-4でとりあげた長尾龍一『思想としての日本国憲法史』は,「天皇は京都に還れ」という提言であった。徳川「幕府」が260年余もの歴史を誇りながらも,最後の代の将軍は幕末の動乱の顛末を踏まえ,自省するための余生を過ごしてきた。

だが,それとは対照的に,明治天皇の孫である天皇裕仁は,「神聖にして侵すべからず」立場を海外の軍勢に破砕され降伏していながら,1945年8月以後も「象徴としての権威ある地位」に執心してきた。この昭和天皇のそうした生きざま=実績を観るにつけ,いまの天皇一族は1868年以前の居住地京都に還れと唱える声に説得力を感じる。

3)1945年敗戦と昭和天皇:その2

天皇史の研究者は,こういっていたのではなかったか。明治以来,敗戦までの天皇・天皇制のあり方は,それまで1300年の長い歴史のなかでは「例外的な形態の期間」であったと。

すなわち,武人だと定義された明治天皇以下の3代にかけての天皇は,天皇史の事実においては,それまででもごく少数派に属するものであった。これら天皇3人は「武器を手にとった」神格的な天皇であって,また,東アジア侵略路線を導くための「国家の武威」として存在した統帥であった。

しかし,明治維新から77年後には,その国家政策の大失敗が実証された。しかも,敗戦後からいままで,昭和天皇以後の天皇2人が旧江戸城の敷地を専有し,「東京の天皇」という役回りを演じてきた。

明治以降における「東京の天皇」は,近代国民国家体制の古代天皇性による復興思想に依拠して,政治に権威を与えるという錯誤を犯していた。この近代史における過ちを反省し,天皇史の消しがたい汚点を回顧しつづけるためには,天皇一族は京都に帰郷するのが最上策である。

安藤優一郎『幕末維新 消された歴史-武士の言い分に江戸っ子の言い分-』は,「敗者の言い分を抹殺し,歴史の表舞台から消してしまうことで,歴史の非常識が常識となり,常識が非常識となる」と指摘していた。

註記)安藤『幕末維新 消された歴史』283頁。

ところが,昭和天皇史において敗戦を挟んだ事実史は,裕仁の非常識が日本国の常識であるかのように描かれてきた。この歴史に関する事実の展開は,本書の本巻を問わず一貫して追究している肝心な論点であった。

敗戦後の占領時代は,GHQ監視のもと宮内庁を作戦本部にして,敗者となった天皇裕仁にとって都合のいいぶんだけは,皇室用に供された国家政策を使いこなしながら,それを歴史の表層に流布させてきても,その都合の悪い過去の履歴や,とりわけ新憲法(日本国憲法)を蚕食していた彼自身が冒していた諸行為の問題性は,歴史の深層のなかに溶かしこむかのように処分し,隠蔽してきた。

「歴史を書くなら公平に」ということばは,昔,参議院議長を務めていた松平恒雄(会津藩主松平容保の息子)が,大久保利謙(としあき,大久保利通の孫)に語ったことばだといわれている。

註記)安藤,前掲書,289頁。

※-7 最高裁第2代長官田中耕太郎における尊皇心

「日本では,最高裁判事の全室が皇居に向いている」。ここからの記述・議論は,山本祐治『最高裁物語 上-秘密主義と謀略の時代-』講談社,1997年から,田中耕太郎最高裁長官の存在(1950年3月-1960年10月)の存在に注目して論点に抜きだし,よく考えてみたい。

同書は,1959年12月16日,最高裁大法廷の下した「砂川判決」が15名の最高裁判事全員一致の判決であったと記述している。だが,1997年の時点では,この判決が田中耕太郎によってアメリカとの密議を重ねた政治謀略的な結末であった事実は,まだしられていなかった。

布川玲子・新原昭治編著『砂川事件と田中最高裁長官-米解禁文書が明らかにした日本の司法-』(日本評論社,2013年11月)などは,田中がアメリカ側に積極に迎合しながら創作した,その〈歴史の暗部〉を解明している。

田中耕太郎が掉尾を飾る法廷となったこの砂川事件は,国際法の大家にふさわしく,駐留米軍が憲法に違反するかどうかという重要裁判であった。憲法第9条「戦争放棄,軍備および交戦権の否認」が争点となり,裁判所が初めて判断を打ちだした9条裁判であった。

だが,日本に駐留する米軍について最高裁は,この砂川事件を「純司法裁判所の審査にはなじまない」と判断し,日本が安保体制に組みこまれている軍事体制を裁かない「裁判」として,裁いたのである。

当時はまだ,田中耕太郎がアメリカ政府側からしかけられた裏工作を受けたうえで,そのように日本の裁判を展開させると請け負った事実は,まったく感知されていなかった。だから,この「日本の進路に大きな影響をもたらした」砂川事件を,当時の経過に鑑みて「最大の裁判」という指摘する人もいる。

註記)山本祐治『最高裁物語 上-秘密主義と謀略の時代-』講談社,1997年,258頁,316頁。

しかし,その最大の裁判だといわれた砂川判決の意義は,敗戦後の日本政治史のなかで秘密裏に大きく関与してきた,ある人物の存在の影響を無視することができない。その人物とはいうまでもなく,昭和天皇自身であった。

戦後体制において米軍基地が保持していた,対社会主義(共産主義)国家体制に対する「日本国防衛」,この客観的機能としての軍事的な必要性については,その昭和天皇がもっとも高く評価し,認知した。そればかりか,事前にこの軍事体制の構築・維持に少なからぬ関与をし,それも裏舞台での政治工作をも敢行していた。

それゆえ,最高裁が砂川事件に対する判決を,当時の日米安保条約体制の枠組において下すとすれば,田中耕太郎が最高裁長官として指揮した「その結論」にならざるをえなかった。

だが,この田中は,実質宗主国であるかのようにみなしたアメリカの意向を受けてから,最高裁の「身の振り方」を決めていた。その意味では,独立したのちの日本国内での出来事であった砂川判決は,ひどく反民族的かつ売国的な意味あいを露骨に有していた。

山本『最高裁物語 上-秘密主義と謀略の時代-』は,こう語っていた。田中耕太郎が第2代最高裁長官になったが,この人物がいかに純粋に反共主義者であったかは,裁判官としては異常と思えるほどにヒステリックなことばの羅列をしていた発言からも判る。

国務省の文書

最高裁長官に赴任するとき田中は「国家の番犬になる」といったが,その番犬ぶりは「共産主義という妖怪」に対する警戒のためであった。田中はファシズムにはみずからの体験から容認しなかったが,共産主義もカトリックの信者である田中が合うはずがなかった。

日本が敗戦後に独立する昭和27〔1952〕年の元旦,全裁判官に送った「新年の辞」のなかで,田中はこういう文句を吐いていた。

「似而非哲学,偽科学によって粉飾された権力主義と独裁主義は,人間の奴隷化においてファシズムに勝るとも劣らない。赤色インペリアリズムは世界制覇の野望をあらわしはじめた」

註記)山本祐治『最高裁物語 上』168-169頁。

かつて,在日米軍のことを番犬と表現した自民党の幹部もいた。そしてまた,1952年当時,「白色インペリアリズム」側の「世界制覇の野望」に奉仕するかのように,日本の司法全体を率いる役割を果たしていたのが,この田中耕太郎であった。

当時の「彼が天皇に仕えた〈アメリカの忠犬〉」(対米従属国家体制「日本」の立役者の1人)であった事実は,いまとなっては誰も否定できない記録として,承知できる。

※-8 む す び(短言)

2010年において,この日本を大々的に破壊するといった「小児的な為政」を実現させた故安倍晋三の自民党政権は,いまだに汚物をまき散らしながらもなお政権党の立場を維持している。

安倍晋三の第2次政権時,この首相は平成天皇をさんざんぱらイジメ抜いてきた。陰では明仁のことを茶化すしぐさもしていたと,近くに位置していた人物から漏れている。

その安倍晋三はいなくなり,天皇も息子の徳仁が令和の天皇となって,しかも1960年2月23日生まれだから来月には64歳になる徳仁であるが,子孫としては愛子1人しかいない。男系天皇しか認めなくなった明治以来の,いわば比較的新しい皇室の慣習からすると,次代の天皇は徳仁の実弟の息子悠仁に順番がまわってくる。

男系の天皇しか絶対に認めないと徹底的にこだわるこの国は,「ジェンダーギャップ指数」が120位あたりをウロウロしているのは,それなりに皇室が範を垂れているのかと批判されても返すことばがないはずである。男も女も「女から産まれる事実」を軽くみてはいけない。

ましてや,Y染色体という生物学的な遺伝因子にこだわるばかりである男系天皇論者の頭のなかは,お花畑どころが沙漠の風景になっていた。

すでに明仁は憲法上規定のない退位を果たし,息子にその天皇の地位をわたした。世襲中の世襲である天皇系の血筋継承の事実問題は,民主主義政治体制の枠組のなかでとなれば,当初から説明しきれない困難を必然的に巻きこみ,引きずりながら今後も「未解決である以前の中途半端の状態」を持続していくほかないのか?

徳仁もいずれはしりぞく時期を迎えるが,そのときに日本の政治は,大きく変わりうる可能性がありそうか?

だが,天皇が京都に帰らない状態がつづけば,天皇・天皇制の本質は,いつまでも変わりえないかもしれない。

おまけに,現状のごときにこの国の「対米服属になる上下関係の国家体制」が,今後においていつまでも継続するほかないとしたら,多分,裕仁天皇が「自身の生き残り問題」を上手に裁いてきた「敗戦後史」とは不可離であった,つまり,それなりに「歴史の因果をもちつづけてきた」「21世紀のこれから」も,このままずっと「米国依存の国家体制」は,なくならないとしか思えない。

※-9「補 説」

「天皇『脱出の権利』,改めて考える」『朝日新聞』2019年3月28日朝刊35面「文化・文芸」

天皇にはその地位を離脱して普通の人になる「脱出の権利」が保障されねばならない。 “天皇に人権はあるか” をめぐって14年前,著名な憲法学者が著書でこう提起した。退位が実現するいま,あらためて考えたい。

1)「皇室は身分制の飛び地」

憲法学者の奥平康弘・東大名誉教授(2015年死去)が,2005年の著書『「萬世一系」の研究』岩波書店で提起した論点がある。

万人に適用されるべき権利保障の体系が天皇にはまともに適用されていないと指摘。すべての人に保障されているはずの権利や自由が構造的に奪われている場合には,「窮極の『人権』」として,その制度の枠組から逃れて普通の人間になる「脱出の権利」が保障されるべきだと説いた。

「象徴の務め」を果たせなくなると案じ,退位の意向をにじませた「おことば」の表明は11年後の2016年8月。岩波書店は翌2017年3月,『「萬世一系」の研究』を岩波現代文庫としてあらためて世に送り出した。

憲法学者の長谷部恭男・早大教授は共編著『憲法の尊厳』(同5月)で,「脱出の権利」論のもつ「ラディカルさに着目」すべきだと記した。天皇の人権をどう考えるのか。長谷部さんは取材に対し今回こう語った。

「私は『人権』ではなく『基本権』という言葉を使いますが,すべての人びとに平等に保障された権利としての基本権が天皇や皇族にあるのかと問われれば,私の答えは『ない』です」

「中世の身分制秩序を解体して作られた,すべての個人が平等に権利を享有する近代国家。日本国憲法も基本的にはそうした近代国家像を反映していますが,一部に身分制秩序の『飛び地』を残してもいます。それが天皇制です。飛び地に住む人には身分特有の特権と義務があるだけで,基本権はないと私は考えます」

補注)この指摘を聞いてこう感じた。日本はアメリカの実質「飛び地みたいな国家」であると。この飛び地に片足を置いているのが,天皇家の実相でありつづけていた,しかも,敗戦後史は継続的にその関係性を維持してきたといえなくはない。

〔記事に戻る→〕 天皇に脱出する権利があるとする議論は,憲法学的にみてどうなのだろう。

「天皇制を制度として位置づける日本国憲法と,制度メンバーに『脱出の権利』があることは両立するのか。判断は分かれるでしょう。ポイントは,メンバーが離脱してしまうとの懸念を払拭できるかどうかです。払拭できない場合は天皇制がなりたたなくなるので,両立は不可能です」

「私自身は,払拭しうると考えます。日本国憲法が天皇制の存在を支えるこの仕組はそもそも,皇室メンバーに『この制度を守っていこう』とする真摯な心がけがあることを前提にしていると考えるからです。そうだとすれば,仮に脱出の権利があっても,メンバーがつぎつぎに出ていってしまう事態は起きません」

象徴天皇制がいかに皇室メンバーの心がけに支えられているか。その構造をあぶり出したことが奥平さんの「脱出の権利」議論の意義だと長谷部さんはみる。「心がけが失われてしまうリスクにどう対応するか。課題はそれだと思います。もし心がけがなくなれば,脱出の権利を認めなくても天皇制は枯死します」

2)「共和制に移行し自由を」

天皇の人権という難題に大胆な解決案を提示した人がいる。社会学者の橋爪大三郎・東工大名誉教授だ。奥平さんも生前,その構想に関心を寄せていた。本人の自由意思が認められない世襲制。職業選択も婚姻も不自由。

そんな不合理に皇族を縛りつける国は,人権と民主主義の国ではない。橋爪さんはそう批判したうえで,本当に皇室を敬うのなら象徴天皇制に幕を引き,共和制に移行すべきだと論じてきた。「尊皇共和制です」。橋爪さんは今回そう語った。

「皇室は戦前より特権が減り義務は重くなった。我慢と犠牲の人生だ。私は,皇室には国家機関であることをやめ,無形文化財として自由にお過ごしいただけばよいと思う。国民の拠出する寄付金で財団を設立すれば経済的基盤になる」

「象徴としては民間出身の大統領を置けばいい。政治に関与せず選挙で選ばれることもない大統領だ」

天皇の退位は今回実現する〔した〕が,不自由さを問う議論は少なかった。なぜ人権の議論は広がらないのか。「国民が考えたくないからだ。だがその議論を避けている以上,日本には皇室制度への敬意も天皇個人への共感もないと私は思う」

社会学者の橋爪大三郎の指摘・意見は大胆であったが,この程度にまで天皇・天皇制をめぐる議論が,それこそ丁々発止の要領でゆきかうことのなかった「日本の学界・言論界・思想界・政界・宗教界」であるかぎり,天皇や皇族たちの問題はこのまま,21世紀の世の中を「漂流すらもできない」ままに,あいもかわらず不自由・不如意(経済面は除外してだが)の日常生活を継続していかざるをえないのか。

------------------------------

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?