【沖縄戦:1945年5月28日】昭和天皇、終戦講和を模索 宮古、八重山の先島集団が第32軍の指揮下を脱す 津嘉山司令部壕から発見された大量の避妊具

首里放棄、南部撤退

首里放棄、南部撤退にともない、第32軍司令部は首里司令部の南に位置する津嘉山(南風原町)の司令部壕を一時的な司令部とした。首里から撤退した第32軍は、津嘉山司令部壕で状況を見極めた上、29日から30日未明にかけて摩文仁に撤退することになっていた。

首里から後退し与那原方面の米軍を撃退する退却攻勢を担っていた第62師団は、各部隊の進出が遅れており、この日隷下の歩兵第63旅団司令部および独立歩兵第11大隊が与那原南2キロの大里付近に進出し、戦車第27連隊が与那原南西3キロの仲間西方地区に進出し、ようやく戦闘を準備した状況であった。

第62師団に派遣されていた薬丸参謀からは、軍司令部に対し第62師団の精鋭の兵力はほとんどなく、各級の幹部も疲労の極みに達し、軍司令部の期待するような退却攻勢は絶望的であるとの報告がもたらされた。

また軍砲兵隊の高級部員砂川中佐からは、砲兵司令部は津嘉山南西1キロの長堂に後退を終え、与那原方面の米軍に対し火力を集中すべく努力中との報告があったが、軍砲兵隊の各砲兵部隊間の通信連絡も容易ではなく、第62師団との通信連絡もままならず、第62師団の退却攻勢に関する軍砲兵隊の適時適切な火力支援はきわめて困難であった。

この退却攻勢を思いついた時、八原高級参謀はナポレオンの戦略と同等のように自惚れたが、実際は机上の空論でしかなかった。

なお独立混成第44旅団からの報告によると、混成旅団司令部は計可どおり識名に後退し戦闘指揮中であるとのことであったが、29日よる師団主力が国場川南岸に後退すると、一部の残置部隊だけで6月1日まで現戦線を維持することは不可能であり、混成旅団の全力をもって5月31日まで現陣地を保持し、その後一挙に南部へ後退するとの意見具申があったため、牛島司令官はこれを許可した。

第24師団の撤退

第24師団はこの日、第一線部隊の一部兵力を31日まで現戦線に残置しつつ、29日夜をもって主力の南部撤退の開始を命令した。第24師団も一時的に津嘉山司令部壕に入り、その後に摩文仁方面へ撤退することになっていた。

第24師団の撤退部署は次の通り。

師団戦闘司令所 28日夜首里から津嘉山に移動、6月1日津嘉山から摩文仁北西4キロの新垣に移動。

歩兵第22連隊 28日夜現陣地を撤退し、友寄付近饒波川の線に収容陣地を占領する。6月7日ころ真壁地区に集結する。

歩兵第32連隊 現陣地に31日までおおむね3分の1の兵力を残置し、主力は29日よる国場川南岸に撤退、津嘉山北東600mの兼城の線に収容陣地を設ける。6月2日に収容陣地を撤収し、糸満東北東1キロの大城森付近に集結する。

歩兵第89連隊 約一個大隊を宮平北側高地に6月1日まで残置し、主力は29日夜現陣地を撤退、31日与座付近に集結する。

独立歩兵第22大隊 31日現陣地を撤退して津嘉山に集結する。

捜索第24連隊 6月1日まで弁ヶ岳付近を確保した後、真栄平付近に集結する。

野砲兵第42連隊 29日夜現陣地を撤退し、新垣および真壁地区を陣地とする。

工兵第24連隊 現陣地を撤退し糸満東2キロの大里付近に集結する。

第24師団通信隊 28日夜撤退し津嘉山戦闘司令所および新垣に通信網を構成する。

輜重兵第24連隊 引き続き患者や軍需品の後送に任ずるとともに、砲兵連隊の撤退に協力する。

また海軍沖縄方面根拠地隊はこの日、小禄の旧陣地に復帰した。

津嘉山司令部壕

もともと第32軍は津嘉山を司令部とするため地下壕を建設していたが、強度上の問題が発生したため、その後に首里城の地下に司令部壕を建設し、津嘉山司令部壕には経理部や軍医部など後方部隊が所在していた。

津嘉山の洞窟は、依然工事を続行し、総延長約二千メートルの洞窟が第二野戦築城隊の主力および軍築城班の手により概成しつつあった。津嘉山は指揮連絡上、位置として悪くはなかったが、戦場の展望が利かないし、洞窟の強度にやや不安があった。たまたま第九師団が転用されることになり、同司令部の位置した首里山が開放されたのを機として、此処に軍の戦闘司令所を設けることになった。

(八原博通『沖縄決戦 高級参謀の手記』中公文庫)

十二月三日 曇天

戦斗司令所変更

一、球作命甲第八十五号ヲ下達シ軍ハ戦斗指令所ヲ首里ニ変更シ軍幕僚部及管理部ヲシテ昭和二十年一月中旬迄ニ首里ニ転移シ得ル如ク準備ヲ命ズ

[略]

(『沖縄県史』資料編23 沖縄戦日本軍史料 沖縄戦6)

調査公開された津嘉山司令部壕について 戦跡と証言:NHK戦争証言アーカイブス

なお津嘉山司令部壕は戦後壕の入口が崩落し、全容が不明となっていた。しかし最近南風原町が調査を開始し、2006年に公開された。

調査の過程で津嘉山司令部壕から大量の避妊具が出土発見されている。「慰安所」などで使用するため軍が管理していた避妊具と見られている。

当時、軍は避妊具を「サック」「衛生サック」と呼んでおり、軍の陣中日誌などの書類にも、「慰安所」の利用にあたり「サック」を使用せよという文言や「サック」の補給に関する文言などが散見される。津嘉山司令部壕には後方部隊が所在していたことから、第32軍の各部隊に補給するため津嘉山司令部壕に大量に避妊具が集積されていたと考えられる。また津嘉山司令部壕周辺にも「慰安所」があったことから、津嘉山司令部壕所在部隊が「慰安所」で使用するための避妊具であったとも考えられる。いずれにせよ軍と「慰安所」の関わりを示す重要な出土発見といえる。

なお南部撤退にあたり、津嘉山司令部壕のある南風原付近で軍が「スパイ」への警戒網を敷いていたともいわれ、住民を「スパイ」とした「スパイ」摘発がおこなわれていた。軍の炊事係として勤務していた南風原の女性は、部隊解散後、足を負傷し南風原村役場近くを歩いているところ、日本兵に「治療をしてあげる」といわれ津嘉山司令部壕に連れて行かれ、治療どころか「スパイ」の嫌疑をかけられ髪の毛一本一本まで調べられたという。

その他にも南部撤退にあたり津嘉山への移動の途中、若い沖縄の住民が「スパイ」として兵隊に軍刀で斬殺されるといった虐殺事件も目撃されている。

津嘉山司令部壕から出土した避妊具について:しんぶん赤旗2013年6月23日

28日の戦況

那覇市街地方面では米軍の攻撃が活発化し、一部は奥武山公園まで進出した。また那覇東側の特設第6連隊の本部があった35高地(現在の那覇市楚辺1丁目城丘公園付近か)前方に有力な米軍部隊が進出してきたが、部隊は陣地を確保した。

首里司令部西方の松川高地は、同地区に配備されていた独立混成第15連隊第3大隊を後退させ、独立第2大隊第2中隊を松川地区に配備したが、この配備の弱点をつかれたかたちで米軍に占領された。

首里司令部北方の大名高地は早朝から米軍の攻撃をうけた、一時110高地を占領されたが、独立歩兵第22大隊第2中隊など守備隊はこれを撃退し陣地を保持した。また石嶺、弁ヶ岳でも米軍と接戦を展開しながらも陣地を確保した。

首里司令部東南の運玉森方面では、運玉森の一角を保持し、宮城、与那覇西側の線および与那覇南西方の宮平、87高地、与那原南西3キロの仲間の線を確保して米軍の西進を阻止した。また雨乞森南方では、米軍が船舶工兵第23連隊や重砲兵第7連隊を圧迫し逐次南下していった。

慶良間諸島の日本軍基地を目指す船上ではためく星条旗 45年5月28日撮影:沖縄県公文書館【写真番号09-04-2】

先島集団、第32軍の指揮下からはずれる

第32軍の上級軍である第10方面軍(台湾、司令官:安藤利吉大将)は、第32軍の南部撤退の報告をうけ、通信状況の不良なども鑑み、宮古、八重山諸島(先島諸島)の守備隊である先島集団を5月30日を期して第32軍の指揮下から第10方面軍直轄とするよう命じた。

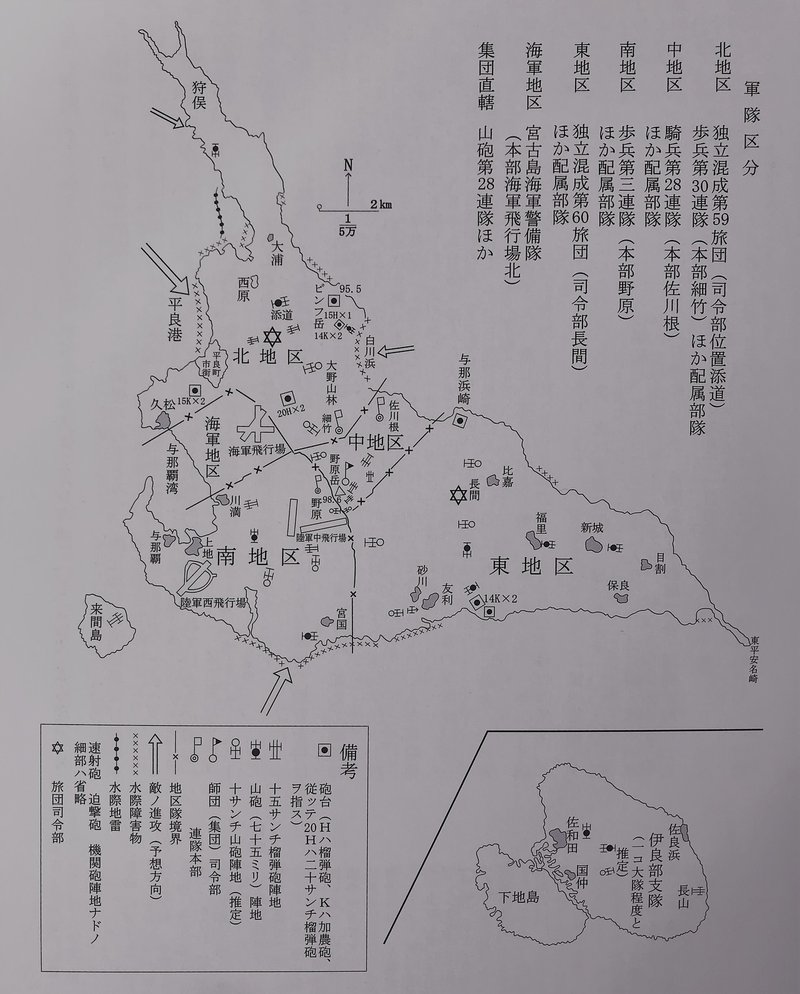

先島集団とは、宮古島など宮古諸島に配備されている第28師団(師団長:納見敏郎中将)、同じく独立混成第59旅団(旅団長:多賀哲四郎少将)、同じく独立混成第60旅団(旅団長:安藤忠一郎少将)、および八重山諸島に配備されている独立混成第45旅団(旅団長:宮嵜武之少将)から形成され、第28師団長の納見中将が集団長を務めた。

宮古島への部隊配備 その他にも海軍部隊も配備されていた:『沖縄県史』各論編6 沖縄戦より

このように見ると、宮古諸島だけでも1個師団2個旅団が配備されているなど、先島集団は相当な兵力を有していたことがわかる。また実際に米軍は宮古上陸作戦を企図しており、地上戦が展開される可能性は非常に高かった。伊江島の戦いが「沖縄戦の縮図」といわれているとおり、宮古島や石垣島に米軍が上陸し地上戦がおこなわれていたとしたら、住民を巻き込む凄惨な戦闘、殺戮戦になっていたことであろう。

結果としては先島諸島への米軍の上陸はなかったが、連日のように英米軍の空襲や艦砲射撃がおこなわれ被害が出たとともに、特に宮古島などは大兵力が展開したため食糧事情が悪化し、軍民ともに栄養失調となり、マラリアが猖獗をきわめた。

津嘉山司令部壕で出土発見された避妊具の話ではないが、先島諸島各地にも「慰安所」が建設され、朝鮮出身の女性はじめ多くの女性が「慰安婦」とさせられた。また、いわゆる「朝鮮人軍夫」といわれる朝鮮出身の軍属も多数動員させられていた。

昭和天皇の終戦講和

これまで戦争継続を主張していた昭和天皇は、このころより戦争終結、講和の道へ大きく傾き、むしろ性急な講和論を展開するようになっていた。近衛文麿の側近細川護貞の日記『細川日記』には次のようにある

[45年5月24日] 内府と公と会見さられたる折、内府は、「最近御上は、戦争終結に御心を用ひさせらるゝこととなり、むしろこちらが困惑する位性急に、「その方がよいと決まれば一日も早い方がよいのではないか。」と仰せ出される有様なり。[略]

昭和天皇はこれまで、戦争を継続し、少しでも有利な状況を勝ち取ろうとしていた。沖縄戦直前、いわゆる近衛上奏といわれる終戦講和を求める近衛文麿による上奏があったが、昭和天皇は「モウ一度戦果ヲ挙ゲテカラデナイト中々話ハ難シイト思フ」と述べ、終戦講和を拒絶した。ここでいう「モウ一度戦果ヲ挙ゲ」とは、状況からして沖縄戦でしかありえない。沖縄戦で多大な戦果をあげ、その上での終戦講和を構想していたのであり、沖縄戦初期に昭和天皇が戦況に強い関心を示し、逆上陸まで提案したことは、こうしたところに理由がある。

それでは昭和天皇はなぜこのころ終戦講和を性急に求めるようになったのか。それについては様々な理由が考えられるが、5月25日の空襲により皇居が炎上したことと、沖縄戦の戦局が悪化し、その他の戦線での勝利の見込みも立たず、本土決戦が現実のものとして迫ったことを理由としてあげることができる。

昭和天皇は終戦講和を探ることになるが、これ以降も沖縄では勝利の見込みのない戦いがつづく。当初は「モウ一度戦果ヲ挙ゲ」るための戦いであったが、戦果があがらないことは誰の目にも明らかである。もはや何のための戦いかもわからないまま、民間人を巻き込みながら沖縄で日米の死闘がつづいていくことになる。

第27歩兵師団製パン部でできた新鮮なパンの試食をする米兵たち 45年5月28日:沖縄県公文書館【写真番号04-66-2】

参考文献等

・戦史叢書『沖縄方面陸軍作戦』

・『沖縄県史』各論編6 沖縄戦

・玉木真哲『沖縄戦史研究序説』(榕樹書林)

トップ画像

45年9月の沖縄戦正式降伏調印に向かう納見中将と通訳 45年9月4日撮影:沖縄県公文書館【写真番号07-66-1】