【沖縄戦:1945年4月4日】大本営は第32軍に昭和天皇の憂慮と飛行場奪回要請を伝達 攻勢延期と攻勢再興─動揺を続ける第32軍

賀谷支隊強し─4日の戦況

米軍は、喜友名ー普天間ー安谷屋ー萩道ー久場の線から南進を開始し、第32軍の主陣地の前方陣地に進出してきた。軍司令部はこの日朝8時20分ごろの戦況を次のように報じている。

1 敵ハM1重戦車四~五輌ヲ先頭ニ兵三〇〇~四〇〇ヲ随伴シ主トシテ海岸道路沿ヒ強引ナル突破作戦ニ出ル傾向アリ

2 敵第一線兵力

大城(島袋南三粁)三〇〇~四〇〇(迫撃砲ヲ有ス)

野嵩 一ヶ大隊(迫撃砲ヲ有ス)

新城(野嵩西) 一ヶ大隊(迫撃砲ヲ有ス)

普天間 一ヶ大隊(迫撃砲ヲ有ス)

北谷 重砲陣地

傳道(北谷北) 迫撃砲陣地

3 敵ノ一部ハ大山附近ニ進入シアルモノノ如シ

中飛行場方面に上陸した米軍と交戦し、南進する米軍部隊を引きつけながら戦闘を繰り返していた賀谷支隊の第1線部隊はこの日、野嵩、新垣で米軍部隊と激戦となっていたが、ついに消耗激しく161.8高地(現在の中城村北上原にある丘、沖縄県消防学校の裏手)へ撤退する。支隊は翌5日の夜明けまでには同高地に撤退を完了し、5日には歩兵第63旅団の旅団命令により、首里司令部方面へ撤退し、その任務を終えた。

大隊長(支隊長)の賀谷與吉中佐は、志気旺盛に部隊を指揮し、部下の信頼も厚く、米軍相手に大きな損害を出しながらも互角の戦闘を繰り広げた。戦史叢書『沖縄方面陸軍作戦』は、賀谷支隊の戦闘について、「賀谷支隊強し」「孤軍奮闘」との小見出しまでつけているほどである。

主力をもって島袋付近に位置した独立歩兵第十二大隊[賀谷支隊─引用者註]は、アメリカ軍の先鋒部隊に打撃を加えつつ、歩一歩計画的後退を続けている。この大隊の戦闘振りはあっぱれである。わが死傷三百、敵殺傷一千の報告を最後とし、賀谷中佐の率いる独歩十二大隊は、四月五日主陣地帯内の幸地付近に兵力を集結し、該正面の守備隊長である歩兵第六十三旅団長中島少将の指揮下に復帰した。「砲兵の協力さえあれば、アメリカ軍地上部隊の手並みは恐るるに足らない」というのが同大隊勇士らの意見である。

主陣地左翼の独立歩兵第13大隊正面の前進陣地である神山・大山(現在の普天間飛行場周辺)には同大隊第5中隊が布陣していたが、この日朝から戦車を伴う有力な米軍の攻撃をうけ苦戦した。

賀谷支隊の撤退と米軍の南進の活発化により、第32軍牛島司令官は、これまで抑制していた軍砲兵隊による砲撃を指示し、首里北東2キロの地点に配備されていた野戦重砲兵第23連隊第1大隊が普天間、宜野湾方面に砲撃を開始した。ただし弾薬使用は規制されており、砲撃は十分ではなかった。

軍砲兵隊の主力は、米軍の上陸を警戒し沖縄島南部湊川方面に配備されていたが、牛島司令官は湊川方面から前線方面への配置転換を命じた。

米艦艇の主力は、引き続き嘉手納沖で艦砲射撃と揚陸作業を継続しているが、揚陸作業中の艦船は少しずつ減少していた。

[略]ついに四月四日の午後は、天まで日本軍の見方をしてしまった。暴風雨がやってきたのである。

渡具知の浜に、高さおよそ二メートルから三メートルの高波が、白い歯をむき出して暴れ狂い、この嵐は一晩中吹き荒れ、翌日までつづいた。全陸揚げ作業は中止され、上陸用舟艇は珊瑚礁にたたきつけられて、壊されてしまった。

ふたたび四月十日、強風にあおられた波涛は、作業を休止状態におとしいれ、翌十一日になって、やっといくらか良くなったようなものだった。

これらの暴風は、雨をともない、道路を泥沼と化し、そのため補給問題をいっそう複雑なものにしてしまった。しかし、こういうハンディキャップにもかかわらず、上陸部隊の補給は、四月十六日までに八十パーセントを達成し、五十七万七千トンの物資が渡具知の浜を通って陸揚げされた。これは予想以上の成果だった。

第4遊撃隊の戦闘

このころより特設第1連隊の諸隊が沖縄中部の石川岳付近に集まっていた。米軍はこの日、石川岳地区に砲撃し、石川岳北側沿岸道にも米兵の進出が見られた。

この日午後、大鹿秀明中尉の指揮する第44飛行場大隊の約100名が石川岳に到着し、石川岳と峰を並べる恩納岳に拠点を構える第4遊撃隊(第2護郷隊、岩波壽隊長)の指揮に入った。岩波隊長は第44飛行場大隊を大鹿隊と大隊副官の田中和雄中尉の指揮する田中隊の2個中隊に編成し、石川岳に配備した。

この日夕方、米軍が東海岸では屋嘉、西海岸では谷茶まで進出したことを偵知した岩波隊長は、米軍に対する遊撃戦を企図したが、石川岳が中頭地区から後退する友軍の通路となっており、追尾する米軍の攻撃をうけるため、石川岳を拠点とする遊撃戦を一時中止し、部隊を恩納岳に移すことを決心し、各隊は4日夜に石川岳を発し、途中米軍と戦闘を展開しながら、5日昼から夜に恩納岳に集結した。

昭和天皇の憂慮の伝達と第32軍の攻撃計画

大本営陸軍部第1部はこの日、昨日の梅津参謀総長の戦況上奏の折の昭和天皇の沖縄戦に関する軍方針への憂慮の趣旨と、北・中飛行場の制圧の要望について、第32軍に参謀次長名で発電した。その要旨は次の通り。

北中飛行場の制圧は第三十二軍自体の作戦にも緊要なるは硫黄島最近の先例に徴するも明らかなり 特に敵の空海基地の設定を破砕するは沖縄方面作戦の根本義なるのみならず同方面航空作戦遂行の為にも重大な意義を有するをもって、これが制圧に関して万全を期せられたし

昨日の幕僚会議を経て、第32軍牛島司令官は、「自分は、軍全力をもって、北、中飛行場地区に出撃するに決しました。よろしくお願い致します」と述べた(牛島はいつもこういう口調だったようだ)。八原高級参謀は再度攻勢移転への反対を主張したが、事態はかわらなかった。

こうして軍司令官による攻勢の決心と7日夜を期しての攻勢移転の命令に基づき、高級参謀は攻撃計画を策定した。しかし、これといって妙案があるわけでもなければ攻撃の準備があるわけでもなく、これまで防衛線で敵の前進を迎え撃つため待機していた部隊を飛行場方面にしゃにむに前進させ、米部隊に対し突撃する作戦でしかなかった。

軍司令官は、各兵団長を司令部に呼び、攻撃計画を指示した。各兵団長は攻撃計画を受け入れたが、高級参謀の前では無謀な攻撃計画に対する心配と不満の感情を吐露した。

この日、第二十四師団長雨宮中将は、木谷参謀長を帯同、弾雨を冒して、無事大里師団司令部から首里に到着された。牛島将軍は、参謀長と私を立ち会いさせ、軍司令官の決心ならびに攻勢一般の要領を口達された。私は、雨宮中将が攻勢反対に有利な証言をされることを内心期待していた。しかし同中将はすこぶる従順な態度で、「欣然全力を傾けて、攻勢に参加します」と返事をされた。

私は、ちょっと失望したが、軍司令官の前を辞された師団長と、木谷参謀長は、感慨深げに、私に向かい腹を打ち明けられた。「このたびの攻勢においては、敵の砲爆に制せられ、砲兵はもちろん歩兵の重火器も追随させるのは至難である。結局白兵と小銃のみをもって戦うのほかはない。その結果は明らかであろう」と。[略]

第六十二師団長藤岡中将は、師団司令部付近に敵砲弾が盛んに落下しているので、暫く猶予を願いたいとのことで、作戦主任の北島参謀がまずやって来た。彼は沈痛な面持ちで、「なにゆえの攻勢ぞ! 軍は現在の主陣地帯で頑張るべきだ」と私の顔を睨んだ。そして「当初からの方針通り、現在の陣地でいつまでも、いつまでも持久しなければならん」と弱く呟いた。

第32軍はこの日夜、6日を期しての連合艦隊の航空総攻撃について、軍の7日夜を期しての攻勢開始にあわせて1日繰り下げて7日朝からの実施に変更して欲しいと要望した。

第10方面軍からの攻勢要望

第10方面軍はこの日夜、第32軍に連合艦隊、第6航空軍、第5航空艦隊の総攻撃に呼応し攻勢をとることを命令した。

台作命甲第二五二号

第十方面軍命令 四月四日二四〇〇 台北

一 聯合艦隊及第六航空軍及第五航空艦隊ハ主力ヲ挙ケテ沖縄周辺ノ敵艦船攻撃ヲ企図ス

攻撃ノ時機ハ四月五日乃至六日ト予定スルモ細部ニ関シテハ聯合艦隊ヨリ通報スル筈

二 第八飛行師団ハ聯合艦隊ノ企図ニ密ニ連繋シ現任務ヲ続行スヘシ

三 第三十二軍ハ右企図ニ策応シ本来ノ任務完遂ニ邁進スヘシ

特ニ空海部隊ノ壮挙ニ比肩スル地上部隊ノ積極果敢ナル行動ニ依リ其ノ名誉ヲ発揮センコトヲ期スヘシ

第十方面軍司令官 安藤利吉

第32軍牛島司令官は、「空海部隊ノ壮挙ニ比肩スル地上部隊ノ積極果敢ナル行動ニ依リ其ノ名誉ヲ発揮セン」云々の字句に不快感を覚えた。また昨日の第8飛行師団の攻勢要請の意見具申も相当に不快なものであり、第32軍を小馬鹿にしたような内容であったが、第32軍と上級軍や関係方面とは時にこうした感情的な対立もあり、そうしたことも軍司令官の攻勢移転の決心に影響したと考えられる。

私は、身分が参謀だから、純作戦理論を展開して攻勢に反対した。しかし軍司令官、参謀長はそうは参らぬ。四月上旬中央を始めとする方面軍関係航空軍よりとび込んだ電報の数々はどうであったか。実に軍を腰抜けと嘲罵するが如きものが多かった。軍司令官、特に強気の参謀長が、戦略持久の方針を放擲して、武士の面目にかけてという気持ちになられたのではないかとも解せられる。

攻勢延期と攻勢再興

攻勢移転を決定し、各兵団に攻撃計画を指示した牛島司令官であるが、この日夜、那覇南方150kmの地点に空母3、輸送船50の米船団を発見したとの情報が航空部隊からもたらされたため、軍司令官は翌5日、7日夜を期しての攻勢を撤回、延期することを各方面に打電した。

球参電第三一号其ノ一(五日〇七二〇発電)

軍ハ球参電〇一号ノ如ク攻勢ノ重大決意ヲナシタルモ四日夜更ニ新タナル大船団当方面ニ到着セルヲ承知シタルヲ以テ攻勢要領ハ航空作戦進捗状況ヲ勘案シ決定ノコトトセリ

※攻勢要領とは攻勢実施の誤り、電報番号の第三一号、〇一号も誤りといわれる

第10方面軍安藤司令官は、第32軍の攻勢移転決定の知らせをこの日夜に接し、攻勢移転を支援するための作戦を企図していたが、攻勢延期の報に接し、「攻勢の発動は容易ならざるべし、この際方面軍より踏ん切りをつけてやる必要あり」として、翌5日、第32軍にさらなる攻勢移転の督促を行った。以降、第32軍は攻勢延期と攻勢再興の決定を繰り返すことになる。

このあたりの事情について、宮崎第1部長のこの日と翌日の日記には次のように記されている。

四月四日 五日

[略]

一、球[第32軍のことー引用者註、以下同じ]ノ行動 敵軍上陸開始以来甚シク消極自己生存ヲ第一義トスルヤノ疑アリ 依テ若キ連中モ此点ヲ考慮シ二月頃以来論議アリ 三日午前之カ指導ニ関シ発電案ヲ齎ス予ハ不同意ヲ表ス 午後総長ヨリ此点ニ関シ所要ノ指導ヲ要ストノ意見アリ依テ夕刻之カ意見ヲ発電準備セシ処其機ヲ失シ保留ス 翌四日朝GB[海軍総隊の略称か]ノ瀬島参謀来リ 聯合艦隊ノ沖縄周辺ニ対スル攻撃ノ企図ヲ通達ス 依テ昨夜来ノ経緯モアリ 此旨ヲ述ヘ且球ハ此航空攻撃ト連繋シ勉メテ積極的行動ニ出スヘキ次長電ヲ発シタル所 夜半台[台湾の第10方面軍のことか]ハ作命ヲ以テ攻撃ヲ下令シ之ト前後シ球ハ自発的ニ七日夜全力ヲ挙ケテ攻撃ノ決意ヲ打電シ来ル 然ル処更ニ之ヲ躊躇スルノ報アリ 総長モ此点憂慮セシ処 五日夕ニ至リ更ニ台ハ球ニグズグズ云ハズ総攻撃ヲ命シ 決行八日夜ト命ス 尚之ヨリ先GF[連合艦隊]ハ右ノ球ノ総攻撃ノ決意ヲ知リ之ヲ徹底スル為第二艦隊ニ対シ沖縄突撃ヲ令シ 且敵機動部隊内艦艇次テ運送船ノ攻撃ヲ令ス 此間短時間ニ数次ノ経緯アリ 余リ香シカラサル事モ在リ 長中将モ真ニ攻撃精神旺盛ナル軍人トハ申シ難シ、余リ口ニ強キハ実ハ必スシモ然ラストノ原理ヲ実証ス

[略]

民間人の保護、収容がすすむ

中城村の島袋でこの日、島袋収容所が開設される。主として中城村や宜野湾の住民が収容され、翌5日には6000人、13日には1万人を超える住民が収容されたそうである。同収容所ではキャンプ総長、警察署長、巡査、労務、食糧、衣料配給班といった組織を有し運営された。同収容所は後に米軍の作戦の要請上閉鎖となり、住民は7月11日に米軍のトラックで福山へ移動させられている。このように米軍占領地帯では住民の保護、収容がおこなわれ、各地に収容所が設置され、また閉鎖され、住民の移動が発生した。

具志川グスクで強制集団死おこる

この日、現在のうるま市の具志川グスクで強制集団死がおこる。米軍上陸後、グスク西側の壕では日本軍から手榴弾を渡された村の若い男女23人が籠っていた。彼らは侵攻してきた米軍に手榴弾を投げつけたが、機関銃などによる猛烈に反撃をうけ、観念して手榴弾を爆発させ13人が犠牲となったといわれている。

島尻地区に駐屯していた第24師団歩兵第89連隊第5中隊の陣中日誌によると、この日、同部隊で「機秘密書類非常処理ニ関スル指示」が出された。

機秘密書類非常処理ニ関スル指示 昭和二〇、四、四 深見隊長

戦況緊迫ノ際ニ於ケル機秘密書類ノ非常処理ニ関シ左ノ如ク指示ス依テ各隊長ハ其ノ責任ニ於テ之ヲ確実ニ実施シ軍機保全ニ万遺憾ナキヲ期スベシ

一、処理順序

[略]

二、処理方法

1、処理方法ハ焼却、爆破、破砕、沈下、埋没等アルモ時間ニ余裕アル第一第二回ハ最モ完全ナル焼却法ニヨルベシ

尚処理ハ焼却法ヲ原則トス

2、処理ノ際ハ将校立会シ之ヲ確認セシムベシ

3、処理ノ都度速カニ大隊長ニ報告スベシ

特ニ連絡規定及略語表ヲ処理シタル場合ハソノ日時一連番号ヲ報告スベシ

4、爾後ノ処理ノタメ予メ石油、爆薬等ノ材料ヲ準備シ置クベシ

戦況が緊迫するなかで、万一の際に機密秘密書類の処理の段階を定め、将校立ち会いのもと処理する云々とある。本来これにより処理されるはずであった同中隊の陣中日誌が現存し、まさしくこうした機密秘密書類の指示の事実をいまに伝えているのは、何らかの事情でこの陣中日誌が処理を免れたからに他ならず、奇跡的なものといえる。また、その反対に沖縄戦の実態を伝えることになるはずだった貴重な書類の多くが処理され現存していないこともうかがわせる。

小磯国昭首相の辞職と軍中央の動向

この日、小磯国昭首相が木戸内大臣に辞意を示し、木戸内大臣はただちに参内し、昭和天皇に小磯の辞意を伝えた。小磯首相は翌5日の臨時閣議で全閣僚の辞表を取りまとめ、ここに総辞職した。その日夜、鈴木貫太郎海軍大将に大命降下する。この鈴木内閣が最後の内閣であり、終戦内閣となる。

参考文献等

・戦史叢書『沖縄方面陸軍作戦』

・戦史叢書『大本営陸軍部』〈10〉

・『沖縄県史』各論編6 沖縄戦

・八原博通『沖縄決戦 高級参謀の手記』中公文庫

・吉浜忍「米軍上陸前後の日本軍─第二十四師団山第八十九連隊陣中日誌にみる日本軍の対応─」(『史料編集室紀要』第27号)

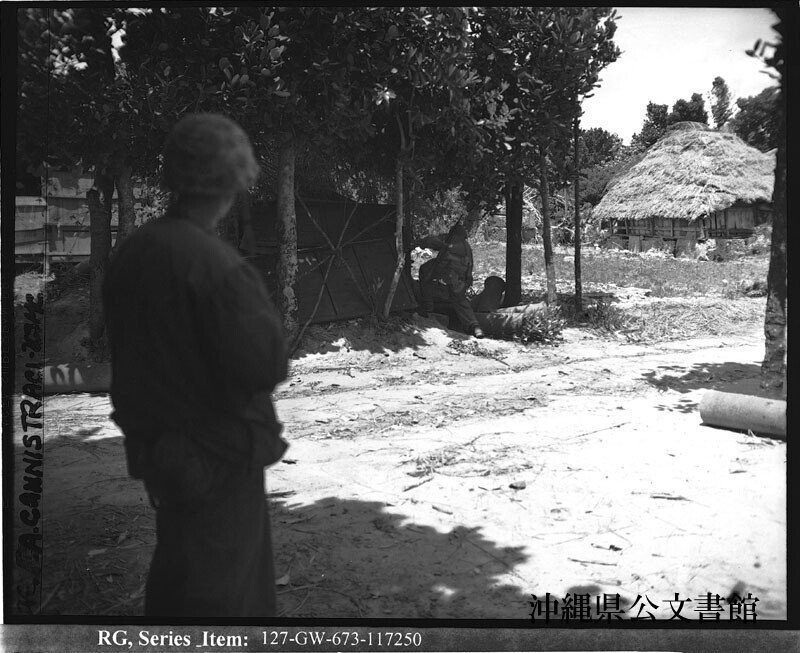

トップ画像

戦車に守られて進軍する第96師団第382連隊の歩兵 1945年4月4日撮影:沖縄県公文書館【写真番号05-21-3】