【沖縄戦:1945年3月31日】「沖縄ノ敵未ダ上陸セズ」 第32軍が住民の北部疎開停止を命令

米軍、神山島上陸

海軍沖縄方面根拠地隊(沖方根)はこの日朝8時、那覇西方10kmの神山島に米軍が上陸を開始するのを発見した。同島に日本軍部隊は配置されておらず、上陸した米軍は約10門の重砲陣地を構築し、夕方には沖縄島に向けて砲撃を開始した。

沖縄方面根拠地隊は、神山島への米軍上陸について次のように報じた。

三一〇八四六番電

一 敵ハ〇八一〇舟艇(約三四隻水陸両用戦車一四ヲ含ム)ヲ以テ神山島ニ上陸ヲ開始直前島ニモ上陸中

二 〇四〇〇頃ヨリ敵機二機上空哨戒セル外夜間敵機ナシ

三 敵艦艇約七〇隻出撃〇八〇〇ヨリ各飛行場砲撃竝ニ掃海中

四 当方面天候晴 海上静穏 飛行ニ適ス

第32軍牛島司令官は、神山島に対し陸海軍の砲兵で砲撃を実施するとともに、斬込隊を派遣するよう配備した。これをうけて日付がかわった4月1日未明、那覇からは戦車第27連隊砲兵中隊の2門が、小禄からは独立高射砲第27大隊第1中隊の2門が、また海軍砲が神山島へ砲撃を行った。斬込隊の派遣は船舶工兵第26連隊に命令されたが、この日は実行されなかった。また平安山付近で戦車第27連隊砲兵中隊の別の2門が米艦艇を砲撃した。

米軍の空襲、艦砲射撃が再び活発化する

米艦載機の空襲は、28日以来低調であったが、この日は沖縄島に延べ約700機が来襲し、奄美大島地区に140機、宮古、八重山地区にも各50機が来襲した。艦砲射撃は、北・中飛行場方面に約500発、北谷方面に約100発、那覇、小禄方面に約4200発、湊川方面に約110発であった。

また陸軍の航空部隊である第6航空軍の索敵機はこの日午後3時35分、那覇の南東約130キロ付近を北西に航行中の約150隻の米軍の船団を発見した。

大本営陸軍部は、ここ数日の米軍の動向や、 日も沖縄島への上陸がなかったことから、あるいは米軍はしばらく沖縄島に上陸せず、九州の航空基地を攻撃した後に上陸するのではないかとの心証を抱きつつあった。

大本営陸軍部宮崎第1部長は、この日の日誌に次の通り記している。

三月三十一日

一、沖縄ノ敵未ダ上陸セス 敵情判断ニ不可解ノ点アリ 恐ラク慶良間諸島ニ前進基地ヲ設定シ 此間艦砲中心テ沖縄ヲ痛メ、機動部隊ヲ以テ九州ノ我飛行基地ヲ叩キ、一挙上陸ヲ策スルノ意ナラン、敵ハ我特攻ニ依ル損害ト硫黄島ノ陸上防備堅固ナルトニ依リ、上陸前十分ナル撃砕威力ヲ発揮シタル後上陸スルコトトセルモノナラン

[略]

(軍事史学会編『大本営陸軍部作戦部長宮崎周一中将日誌』錦正社)

一方で第32軍司令部は、かわらず米軍主力の北谷、読谷方面への上陸、一部の湊川方面への上陸を見込んでおり、湊川方面を守備する第24師団歩兵第89連隊は、隷下の各隊に陣地の強化や偽装、あるいは攪乱のための偽陣地の構築を指示している。

同連隊第5中隊のこの日の陣中日誌には、次のように記されている。

山七六深作命第十六号別紙指示

三、三一、一三〇 中小地区隊

一、陣地構築(強化)ハ好機ヲ捉ヘ逐次端切ニ行フモノトス

二、新ニ構築スル陣地ニアリテハ先ヅ各火器、全兵器ニ対スル「タコ壺」陣地(重火器、火砲等ニアリテハ掩護並肉攻ノ為)ヲ分散構築シ爾後逐次陣地組織完成拡張ス

作業間ノ企図秘匿就中偽装ハ常ニ徹底シテ実施スルモノトス

三、各掩体特ニ各火器ノ位置ハ努メテ附近ノ岩、地物、樹木等ヲ利用シ位置秘匿ト強化ニ努ムルト同時ニ偽装ヲ完全ニス

四、極力糧秣ノ格納位置並給水源ノ確保ニ努ム

五、為シ得ル限リ偽陣地ヲ構築ス 但シ之ガ為企図ヲ暴露シ逆ニ陣地配備ヲ察知セラレザル如ク細心ノ注意ヲ要ス

海軍第2蛟龍隊、第27魚雷艇隊の拠点の空爆

沖縄北部の運天港には、海軍の潜水艦部隊である第2蛟龍隊(指揮官:鶴田傳大尉)と魚雷艇部隊の第27魚雷艇隊(指揮官:白石信次大尉)が配備されており、沖縄近海の米艦隊攻撃のため25日以降それぞれ出撃し、特に魚雷艇隊が一定の戦果をあげた。海軍司令部と部隊の無電のやりとりには次のような記録が残っている。

三 二六 機密第二六一七五六番電

蛟龍隊ハ全力ヲ挙ゲテ攻撃ヲ敢行セヨ

三 二八 機密第二八一四二九番電

第二七魚雷艇隊ハ困難ナル状況下ニ突撃ヲ敢行巡洋艦二隻ヲ轟沈駆逐艦一隻ヲ撃破スルノ成功ヲ収メタルハ大ニ可ナリ

三 二八 機密二八一七一三番電

第二蛟龍隊及第二七魚雷艇隊ガゼン戦機ニ投ジテ戦果ヲアゲツツアルハ大ニ可ナリ皇土守□[ママ]挺身兵力トシテ今後一層ノ健闘ト成功ヲ期ス

しかし、こうした蛟龍隊や魚雷艇隊の動きは、米軍に探知されていた。そのため米軍は、30日31日と延べ数百機の艦載機で運天港を空襲し、運天港の海軍部隊と機能を壊滅させた。こうして北部の海軍部隊は、海での戦闘力を喪失していき、陸上戦闘に移行するも思うような行動はできず、以降敗残兵となり住民虐殺や物資の略奪などに手を染めていくことになる。

三 三〇 機密第三〇一七五五番電

〇八〇〇ヨリ〇九〇〇迄艦爆延五〇機 一一一五ヨリ一三一五迄艦爆機延二〇〇機以上来襲主トシテ船渠ニ隠蔽セル魚雷艇爆撃

戦果 撃破四機

損害 魚雷艇四喪失 残艇五隻推進器翼及軸変形予備品無ク修理ノ見込タタズ

三 三一 機密第三一一九四〇番電

一一三〇ヨリ一四五〇迄戦爆延二五〇機以上来襲主トシテ船渠ニ隠蔽セル魚雷艇及び基地施設爆撃

戦果 撃墜三機

損害 魚雷艇四喪失

北部疎開の停止

第32軍はこの日、戦況の切迫を理由に中南部の老幼婦女子を中心とする住民の北部疎開の停止を命令した。県の北部疎開担当者によると、浦添ー牧港以南で北部への疎開を目指す住民は、ただちに付近の集落に潜入せよという指示が出されたという。このため約10万人の住民が北部疎開できず、中南部に取り残されることになる。

北部疎開は、2月ごろから始まったが、米軍の空襲や艦砲射撃が本格化した3月下旬ごろになり、ようやく大規模な移動が始まった。県、軍は、住民10万人の北部疎開を目指していたが、実際に疎開したのは約8万人程度とみられる。

それぞれの31日

八原高級参謀

三月三十一日アメリカ軍は、慶良間海峡中の小さな島、神山島を占領し、長射程砲十数門を配置し、首里を中心とするわが主陣地内部に、猛射を開始した。同島の占領は、天久、小禄飛行場正面上陸の一条件ともなるので、軍の敵情報判断に一抹の迷いを生ずる。

一起一伏の小波乱より、瞳を転じて大勢を眺めると、今や敵の巨大な戦力は、海を圧し、空を掩い、嘉手納海岸に集中しつつある。三十一日における同地帯に対するアメリカ軍の砲爆は、壮絶を極め、沿岸守備隊の報告では、落下した砲弾は三万発を下らずという。敵舟艇は、幾回となく海岸近く押し寄せ、正に達着せんとしては、引き返しつつある。

一両日来、首里の高地や、市街も敵砲爆の目標となっている。軍司令部の将兵も、もはや夜間宿舎に帰って休息を取る者はなく、全員洞窟生活にはいった。

外間守善氏

三月三十一日、米軍は慶良間諸島の前島と那覇港沖にある神山島(チービシ)に上陸した。そしれそれらの島を足がかりにして首里の軍司令部に対し、猛烈な砲撃を浴びせかけ始めた。米軍の沖縄本島上陸は時間の問題であった。湊川沖には相変わらず敵艦隊が犇めいていた。三十一日の晩も、沖に黒々と影を落とす大艦隊に神経を注ぎつついつしか眠りにおちていた。

米側戦史より

翌三十一日、重巡四隻が駆逐艦と砲艦を従え、渡具知海岸における最後の機雷爆破作戦にのりだした。これは正午前に完了し、午後からは、護岸や海岸線後方の日本軍防衛線をねらって艦砲射撃を浴びせた。だが、距離は短くなっても、重要目標を発見することが困難であった。そのため、日本軍陣地の位置や構築物を探知するため、あらかじめ試し撃ちをしなければならなかった。

[略]

三月三十一日の午後までにブランディ提督は、那覇地区の一部危険と思われる陣地を除いて、「準備は十分である」との報告をすることができた。日本軍の海岸砲は、米艦隊の艦砲射撃中はまったく鳴りをひそめていて砲口を開かなかった。

[略]

三月三十一日の午後、米海軍は最後の艦砲射撃を行なった。そして、やがて夜に入ったころ、沖縄上陸の一大船団が、長い航海に終止符を打つべく、最後の千六百メートルの波を蹴って進んでいた。夜が明けるまでに、東支那海をのぞむ渡具知の海岸に相まみえることになっていたのだ。

英艦隊はこの日、石垣島を攻撃する。石垣国民学校の校庭に爆弾が投下された他、大浜国民学校の校舎が空襲により破壊された。英艦隊は米軍指揮下で第57任務部隊として活動し、主に先島諸島の攻撃を受け持った。また4月中旬には与那国島周辺に英艦隊が集結し、「アイスバーグ・ウーロン作戦」と呼ばれる台湾への攻撃を実行した。英艦隊は沖縄戦において5335機もの艦載機を出撃させ、958トンもの爆弾を投下したとされる。 この日の「機密戦争日誌」(大本営陸軍部第20班〔戦争指導班〕の参謀による毎日の業務日誌のこと。敗戦による焼却を免れて現在に伝わる)には、次のように記されている。

昭和20年3月31日 土曜

[略]

二、来攻中ノ第五十一機動部隊ハ二十八日頃四群、空母十一隻ヲ基幹トシアルカ如ク、別ニ沖縄本島附近ニ補助空母九隻アリ、右ニハ英国艦隊ヲ含ミアリ

[略]

特設第1連隊および賀谷支隊の配備と農林隊の悲劇

北、中飛行場を防衛するため、特設第1連隊(青柳時香連隊長)が30日夜から両飛行場方面へ配備され、両飛行場の破壊を実行した。同連隊は、第32軍が兵力の自力増強のため第19航空地区隊司令部や飛行場大隊や要塞建築勤務中隊など工兵部隊を主力として急造した歩兵連隊であり、砲兵力が皆無であるなど、地上戦の能力はほとんどなかった。また同連隊には、尚謙少尉の率いる県立農林学校の学徒隊約170名(農林鉄血勤皇隊、農林隊)も組み込まれていた。

青柳連隊長はこの日、各隊に拠点の守備、夜間の斬込み、橋の破壊などを命じ、「各人必勝の信念をもって各自の任務を遂行せよ」と訓示した。青柳連隊長自身は、もともとは第62師団の独立歩兵第12大隊の大隊長を経験しており、歩兵戦闘には自信があったが、連隊そのものは弱兵であり、米軍上陸直後に事実上壊滅する。農林鉄血勤皇隊の悲劇も起きるが、これについては後ほど触れることになる。

なお奇しくも北、中飛行場方面には青柳連隊長が過去に大隊長を務めた第62師団歩兵第63旅団隷下の独立歩兵第12大隊(賀谷與吉大隊長、「賀谷支隊」とも称される)も配備されていた。賀谷支隊は、大陸戦線を経験した精鋭部隊であったが、戦力は少数であり、いずれにせよ軍司令部は同方面の防衛には大きな期待はしていなかった。

事実、先ほども触れたように、特設第1連隊は米軍上陸以降、ただちに部隊間の連絡が途絶し四分五裂状態となるが、賀谷支隊は米軍と互角に渡り合い、米軍に一定の損害を与えながら戦略的後退を行い、第32軍の第1防衛線まで米軍を誘い込み、所期の目的を達成した。「砲兵の協力さえあれば、米軍地上部隊は恐れるほどではない」とまで語った賀谷支隊の奮闘は、遠く島尻地区の部隊にも伝わり、軍の士気を高めた。

新聞報道より

この日の大阪朝日新聞の「神風賦」(コラムのタイトルと思われる)は、次のように記す。

沖縄を、敵の前進基地として許した場合、いかなることになるか、敵は、この有力なる基地によって、今後いかなる作戦に出るか、簡単には断じ難い。ともかくも、マリアナ、比島、硫黄島の三基地に、この新なる基地を加へた場合、いかに有利なる態勢が敵陣営に生ずるか、想像にあまりがある▼本土戦場化は、すでにわれらの覚悟の前だ。とはいへ、この沖縄作戦の展開如何は、硫黄島のそれにも増して、はるかにつよい緊迫感をもって迫るものがある▼大陸基地よりの報道によれば、大陸奥地のB29が最近マリアナ方面に移動した形跡があるといふ。いづれにしても、マリアナ基地所在のB29の数が殖えていることは確かである▼一言にしていへば明かに容易ならぬ事態である▼しかし、この作戦の成行を真に容易ならぬ事態とするか否かは一にかかって我方の態度如何にある▼この作戦の成行に対して、われわれが徒らに圧迫感をうけるのみであれば、それは、明かに容易ならぬ事態に立至ったといはざるをえない▼最近、ある工場で聞いた話だが、空襲罹災者の方が、むしろ出勤率がいいといふことだ▼家を焼かれ、家財を烏有に帰したといふことが、人の戦意を奪ふことにならず、かへってそれが大きな試練となって、人をして不敵の魂をつくる機会になる訳だ▼災難に遭って反撥的に立直りうる人々にとっては、容易ならぬ事態が、むしろ勝利への転機となりうるといふことだ。

参考文献等

・戦史叢書『沖縄方面陸軍作戦』

・『沖縄県史』各論編6 沖縄戦

・大田静男『八重山の戦争』復刻版(南山舎)

・吉浜忍「米軍上陸前後の日本軍─第二十四師団山第八十九連隊陣中日誌にみる日本軍の対応─」(『史料編集室紀要』第27号)

・沖縄戦新聞第7号(琉球新報2005年4月1日)

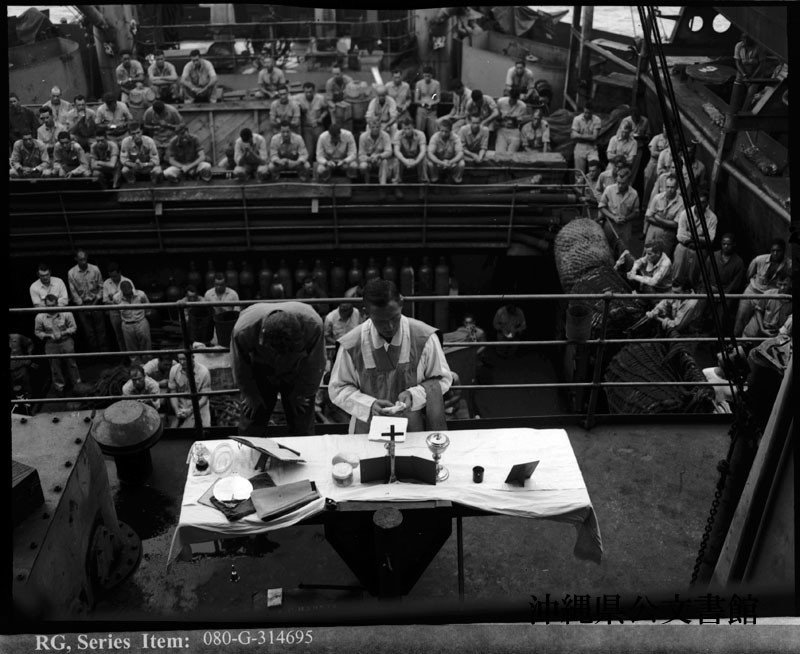

トップ画像

攻撃前日のこの日、艦上で第3水陸両用軍団司令官ガイガー少将とその幕僚たちに、地形図上で南西諸島沖縄島の海岸の日本軍陣地を指し示す、参謀長のシルバーソーン准将:沖縄県公文書館【写真番号90-08-2】