気圧の変化に読書で備える。「なぜと問うのはなぜだろう」という優しい哲学入門書

今日は朝から雨模様。戻った寒さや風からも、気圧の変化を感じます。店主は夕方より部活の指導に出かけ、そこで顧問の先生から『ブレインフォグ』という言葉を教わりました。こんな天気の日には、頭の中がもやもやとした感覚になる人がいるそうです。考えてみれば、店主も自律神経は弱い方。気をつけねばなりません。

そこで店に戻ってからは読書に勤しみ、そのまま一日を平穏に過ごしました。お客さんが来なかったからというネガティブな理由も考えられますが、本を読んでいると心が穏やかになるようです。

しかし過去を振り返ると、頭がボーっとしているときに限ってSNSなどを見てしまったことがありました。そんなときは、ただただ時間をムダに過ごしてしまう。

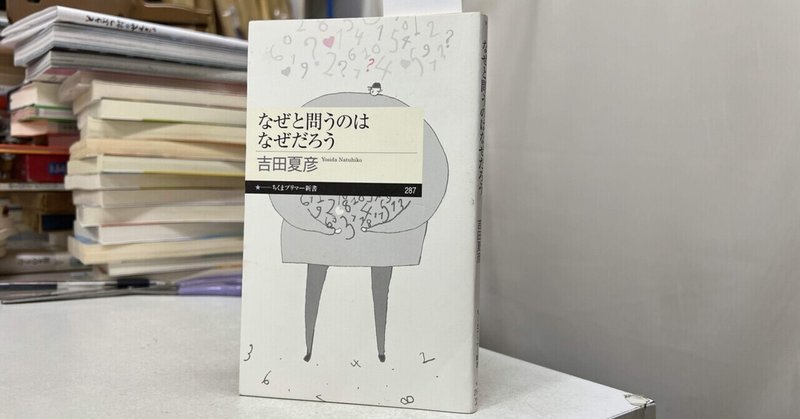

だからこそ、こういった日には読書に勤しむことがいいですよね。ただし、難しい本を読むことはできない可能性がありますので、店主は「なぜと問うのはなぜだろう」という本を読みました。難しいことが優しく書いてある本で、おそらく中学生1年生でも読める内容でした。

この本の第一章で、店主にとっての大きな誤解が一つ解けました。

一つの疑問を科学や物理で答えを求めると、その先に新しい疑問がうまれてしまう。その新しい疑問の答えを求めるという行為を繰り返していくと、いつか行き止まりにぶち当たる。そこで、答えがでない疑問に対して答えを求めようとせず、落ち着いて「そもそも」から考えるのが哲学ですよ、という説明がありました。

これが非常に腑に落ちました。店主は今まで答えが出ない問題を解くのが哲学だとは思っていました。しかしそうではなく、科学や物理で解けるものはそれらで解いて、その先にある答えが出ない問題だけ哲学で解けばいいという話でした。だから科学や物理も勉強しなくてはいけないんですね。

というわけで、読書によってもやもやした疑問が一つ晴れました。よくよく考えたら梅雨が近づいてきたような気もしますが、天候に惑わされず、気持ちも理論もスッキリさせていきたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?