【034】歴代総理大臣の家庭教師、安岡正篤と言う人物の考えに触れて欲しい。

●昭和の名宰相とされる佐藤栄作首相や中曽根康弘首相などの指南役

●三菱グループ、東京電力、住友グループ、近鉄グループ等々、昭和を代表する多くの財界人に師と仰がれる

●「昭和」「平成」の元号案の発案

●陽明学、朱子学、老荘、易学、仏教、神道などの東洋思想から、政治哲学、人物研究、西洋思想の研究

●"昭和の松下村塾"と呼ばれる金鷄学院を開校

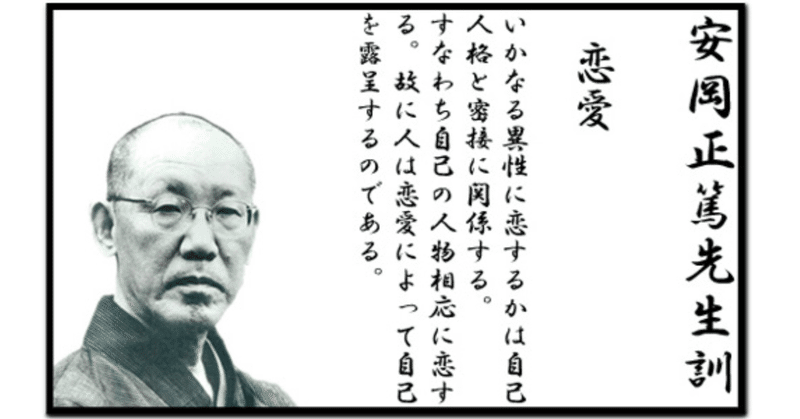

今回は、私自身が人生を考える上で数多く参考にさせていただいている、安岡正篤(やすおかまさひろ)と言う方を紹介します。

「人間いかに生くべきか」

このような功績を残した安岡正篤の学問は、「人間はいかに生くべきか」「リーダーはいかにあるべきか」を追求するものでした。

現在続いている会社の中でも、

パナソニックの創業者:松下幸之助

SBIホールディングス社長:北尾義孝

などが、安岡正篤の思想から学んでいます。

ここからは、下記の書籍を参考に、安岡正篤がどんな考えを持ち生きていたのかを解説していきます。

六然訓(りくぜんくん)

まずは、安岡正篤の座右の銘である、明末の陽明学者、崔後渠(さいこうきょ)の「六然訓(りくぜんくん)」と言う言葉です。

1. 自處超然(じしょちょうぜん)

自分自身に関してはいっこう物に囚われないようにする。

2. 處人藹然(しょじんあいぜん)

人に対する時は、いつも穏やかでいなさい。

3. 有事斬然(ゆうじざんぜん)

事があるときはぐずぐずしないで活発にやる。

4. 無事澄然(ぶじちょうぜん)

事なきときは水のように澄んだ気でおる。

5. 得意澹然(とくいたんぜん)

得意なときは淡々とあっさりしておる。

6. 失意泰然(しついたいぜん)

失意のときは泰然自若としておる。

私はこの六然を知って以来、少しでもそうした境地に心身を置きたいものと考えて、それとなく忘れぬように心がけてきたが、実に良い言葉で、まことに平明、しかも我々の日常生活に即して活きている。

私は、この言葉から、人としての力強さや柔軟さを感じることができました。安岡正篤の言葉は、仕事やプライベートに限らず、どんな時でも自分自身と向き合うことを求められる言葉が多ように思えます。

ここに書かれていることは全て、人としてあるべき理想の姿とも言えるでしょう。しかし同時に、これらは、人としての強さがなければその状態でいることは難しいことばかりです。

このような力強い言葉と真摯に向き合ってきたからこそ、歴代の総理の指南役としての立場を築いたり、昭和や平成の日本を陰から支えることに繋がったのではないでしょうか。

知識、見識、胆識

次に、人間が備えるべき三つの織として、知識、見識、胆識を紹介します。

元来織にはおよそ三つありまして、その一つは知識。これは人の話を聞いたり、書物を読んだりして得る、ごく初歩的なものでありますから、薄っぺらであります。これに経験と学問が積まれて見識になれなければなりません。さらにその上に実行力が加わって初めて胆識になるのです。したがって、知識だけではだめでありまして、知識が見識になり、その見識も最後には胆識になって、初めて役に立つのです。 (『先哲講座』)

また、知識、見識、胆識について、SBIホールディングス社長の北尾義孝は、正しい選択をするために必要な三つの”織”として下記のように捉えています。

知識:常に学び続ける姿勢

→ビジネスの世界ならば正しい情報、あるいは最新の情報を学び続けること

見識:正しい知識を元にして、物事の是非を判断していく力

→節操(自らが貫く信条・信念)を持ち、それを守り抜く態度

胆識:自分が正しいと判断したことを堂々と主張し行っていく実行力

→高い志を持つところから生まれてくる。「世の為人の為に」という大志

これらのように、ただ知るだけではなく、その知識を元にした判断をし、さらには、自分が正しいと判断したことを実行することが大切だと言っています。

これらを聞いて、「まあそうだよね」とか、「知ってる知ってる」と思うことは簡単です。しかし、実際に行動に移すことができる人は数少ないでしょう。

私自身もまだまだ自分が正しいと判断したことを堂々と主張する強さを持つことができていないと痛感しました。

このことは、もしかしたら、自分自身が正しいと思うことの軸がまだ定まっておらず、周りの常識に合わせて正しさを判断してきた結果、自分自身の中の正しさについて自分でも形作ることができていないことが原因かもしれないと思いました。

改めて、世の為人の為には何が正しいのかを、自分自身にも問いかけながら、自分自身を形作っていきたいと考えました。

人物を磨く為の四つの観点

最後は、人物を磨くための四つの観点を紹介します。

1. しっかりとした「志」と「礼」を持つ

2. 全ての責任を自らに帰す

3. 直感力を養成する

4. 人間的魅力を高める

今回は、この中の、「1. しっかりとした「志」と「礼」を持つ」の中の、「礼」についてのみ解説していきます。

志の重要性は言うまでもありませんが、それと並んで「礼」をあげているところに安岡教学の特徴があります。

「礼」には、エチケット&マナーといった一般的な意味もありますが、それとともに、社会全体の調和と安定が保たれると言う意味もあります。

例えば社会組織にはさまざまな年齢や性別の人間が関わっています。そうした人間関係の一方には、常に利害関係が存在します。こうした複雑な状況にあって礼というものが欠けていれば、組織は決して円滑に機能しません。

今まで私たちは、学校という組織において、同年代の中で人格を築いていきました。その教育課程が終わり、社会に出た途端、自分よりもはるかに年齢が高く、全く異なったバックグラウンドを持つ集団に参加します。

この中で、礼は部分と部分をつなぐ働き、つまり、人間関係を良好かつ潤滑にする役割を果たすのです。

私は、今まで、礼については礼儀やマナーであり、一種の形式のようなものだと漠然と考えていました。

しかし、例え日常の挨拶のような小さなものであっても、礼を持って相手に接することで、部分と部分が繋がり、多様な価値観の集団の中で、良好な人間関係を作ることができるのです。

まとめ

今回は、安岡正篤の考え方の中でも、

● 日頃の心構えを説いた、六然訓(りくぜんくん)

● 人間が備えるべき三つの織として、知識、見識、胆識

● 人物を磨く為の四つの観点の中の「礼」

について解説していきました。

このように、安岡正篤の教えでは、「人間はいかに生くべきか」や「リーダーはいかにあるべきか」を説いています。

人はどうあるべきなのかを説いた安岡正篤の考え方を学ぶことは、VUCAと呼ばれ、何が起こるかわからない今の世の中において、変化に惑わされず自分自身の人生を生きる為にも、これからさらに必要になってくるのではないでしょうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?