U2の歴史②

青い激情の時代

話を音楽に戻そう。

1stアルバムは8月録音、10月発売、プロデューサーはJoy Divisionのプロデュースで名を馳せていたマーティン・ハネットに決まった。U2のメンバーはJoy Divisionの『Closer』をレコーディング中のハネットの元を訪れ「Love Will Tear Us Apart」のセッションにも立会い、自殺する直前のイアン・カーティスと挨拶を交わしている先行発売されることになっていた「11O'Clock Tick Tock」のデモテープを聴いたマーティンは、さほど気に入らなかったようだが、プロデュースは引き受けてくれた。

不発だった2ndシングル「Another Day」に続く2ndシングル。

後年、ボノが「イーノの前にマーティンありき」と振り返るように、スタジオの機材を巧みに操りサウンドのマジックを見せるマーティンの仕事ぶりを見、メンバーがテクノロジーの可能性に気づくきっかけとなった。が、またしてもチャートには入らず。

が、5月にイアン・カーティスが自殺したことにより、マーティンの話は流れ、代わりに、80年代を代表するプロデューサーとなるスティーヴ・リリーホワイトがプロデュースを引き受けることになった。職人肌で商売っ気もある彼は、若いU2をよく引っ張っり、順調にレコーディングを進めていった。この頃のボノは、予め作詞をせず、マイクの前に立って心の内から発する「ボノ語」を並べることで、作詞していた。また「A Day Without Me」の作曲に取り組んでいる際、ボノの頭の中で響いていたエコーのような音を再現するためにエッジはエフェクターを買い、これがバンドサウンドに劇的な変化をもたらした。そしてアルバムは完成。

Boy

1980年10月20日発売。

IRE13位 UK52位 US63位(※ここでUSとは特に断りのない限り、ビルボードHot100チャートのこと)

音楽的には既にU2のすべてが出揃っていると言っていい。ボノのカリスマ性もエッジのそれこそエッジの効いたギターもアダムとラリーの力強いリズム隊もこの頃から健在で、リリーホワイトのプロデュースワークも冴えている。ポストパンク、ニューウエーブ、ネオサイケという枠組みに語られることが多いが、一聴した印象は紛れもなくロックンロール。同時代人よりも寧ろボブ・ディラン、ニール・ヤング、ジョン・レノン、ブルース・スプリングスティーンといった先人たちと同じ匂いがする。

デビューアルバムとしてはいつでもトップ10に入る。翳りのないデビューだ。欠点は、あるいは汚点といってもいいけど、未完成の詩と英国で歌うアイルランド人歌手だね。でもここには特別なテーマ、現在のアルバムと共通するテーマがあるんだ。無垢と経験の対峙だよ。ロックのデビューアルバムとしてはまったく普通じゃないね。だって処女性の喪失じゃなくて、処女性そのものを歌っているんだから。いつか歌詞を仕上げたいと思ってるんだ。

(ボノ)

特筆すべきはアメリカでチャートインしたことだろう。精力的にライブをしたこともあったが、本国には古色蒼然としたオールドロックしかなく、UKからは派手派手しいポップロックしか入ってこないことに業を煮やしていたリベラル系ロックファンが、「硬派な」U2に飛びついたという事情があったようだ。アメリカではU2はR.E.M.と並んで、大学生が主催する独立系ラジオ局で人気のある、所謂、カレッジロックの一角と目されていた。それ以外では豪州、NZ、オランダ、スウェーデン、あとグラフにはないがイタリアで人気があった。

Boyツアー

マクギネス曰く「イギリスのバンドがアメリカで成功するのが不可能に近いと皆が受け止めているのは、恐ろしいことです。これは成功を求めての投資が少なかったことが原因で、アーティスト側の努力と熱意の欠如の結果でもあるのです。アメリカをツアーしてきたというイギリスの若いバンドに会うと奇妙な感覚に襲われるのですが、実際には12回のショウを行っただけと言った場合が多いのです。アメリカの聴衆はすぐそこにいるのですが、彼らを取り込むには時間をかける必要があるのです」

ツアーは各地で好評を博しU2はたしかな手応えを得た。またロンドンで迎えたツアー最終日、2人の大物ミュージシャンが楽屋を訪れてきて、U2を激励した。

1人は1975年に『Born to Run』を発表し、「ロックンロールの未来」とまで称され、押しも押されぬ大スターだったブルース・スプリングスティーン。そしてもう1人はThe Whoのピート・タウンゼントだった。

U2の音楽はThe Beatlesのように白くもなく、The Rolling Stonesのように黒くもない、その間にあるようだ音楽である。だからこそU2の音楽は同じくThe BeatlesとThe Rolling Stonesの間にいたThe Whoのギタリストと白人R&Bのボスの琴線に引っかかったのだろう。なおエッジのギタープレイはピートピンクフロイドのデイヴ・ギルモアの影響を受けているらしいのだが、The Whoが解散してピートがソロアルバム『White City』を発表した際、ピートはデイヴを伴ってツアーを行っている。やはりこの2人も相通じる部分があるのだろう。

そして1981年7月、U2のは2ndアルバムをレコーディングするためにスタジオ入りする。が、前ツアー中に歌詞が入ったボノの鞄が盗まれたり、曲も断片しかなくて作業は難航。また『Boy』のときはバンド結成~デビューまでライブで何度も演奏して曲を練り上げることができたのに、今回はスタジオだけの制作だったということも、作業を難しくした。結果、リリーホワイト曰く「U2のライブの魅力が反映していない」アルバムが出来上がった。

October

1981年10月12日発売。

IRE17位 UK11位 US104位

バンドと信仰の板挟みになっていた当時の状況を反映してか、歌詞には神、神の栄光、神の祝福などキリスト教的フレーズのオンパレード。タイトルは物資文明の黄昏時の意で「10月」とした。

U2の作品の中でも人気が低いほうだが、レコード会社の反応はより「ニューウエーブ的」だからか『Boy』よりはよかったそうだ。またリリーホワイトが当時まだ演奏に自信のなかったアダムに、思いきりベースを弾かせということで、アダムは「全曲ベスト盤に入れたい」くらいこのアルバムが気に入っているらしい。が、ジャケットは間違いなくU2史上最低

天の王国に入るための複雑な歌い方を試みている。歌詞は悪くない。音楽は今でも奇妙に忘れられない。Joy Divisionの初期とか、Invisible Girlsの影響がある。なんについて書いているかわからないままに曲を書くいい見本だ。"Tomorrow"はぼくの母の葬式の詳細な説明なんだ。でも書いている時にはわかってなかったんだよ。10曲のうち6曲がそうだ。

(ボノ)

北米ツアーでは、当時「Centerfold」がヒットして人気絶頂だったJ・ガイルズ・バンドのサポートアクトを務め、U2のツアーで回らない地域でギグし、新たなファンを獲得することに成功した。また後にライヴの定番となる、ボノが舞台装置に上ったり、白旗を振ったりするパフォーマンスも、このツアーでお目見えした。まだまだ金銭的成功には程遠く、メンバーは、このような状況から抜け出すだめにも、ヒット曲が必要と考えるようになった。

A Celebration

ツアーの合間にレコーディングして発表した曲。ちなみにPVのロケ地はアイルランドの数々の政治犯が投獄、処刑されたキルメイナム刑務所である。が、結局、チャートアクションは低調なものに終わった。

そしてこの時期、バンドは解散の危機に見舞われていた。

シェロームに参加していたボノ、エッジ、ラリーは、グループのメンバーとそりが合わなくなっていた。バンドが成功したので、ボノがクリストファーに金銭的援助を申し出たところ、「ロックンロールで得た不浄な金など受け取れない」と断られ、他のメンバーからもバンドよりももっと啓発的な活動に従事すべきだと非難されていたのだ。ラリーは「いかれてる」と真っ先にグループを抜けたが、ボノとエッジは次第に精神的に追い詰められていき、やがてロックンロールは無力で無益なものだと考えるようになり、バンドを辞める決意をする。

『October』が完成し、ヨーロッパツアーを終え、北米ツアーに向かうまでの合間に、2人から辞意を聞いたマクギネスは慌てふためいた。が、「既にツアーは組んである、君たちにはバンドのために働いている人々に対して契約を履行する法律的・道徳的義務がある」と言って2人を説き伏せ、辛うじてバンドは解散の危機を乗り越えたのである。

この後ボノとエッジはシャロームを抜け、やがて「ロックと信仰の両立は可能だ」と考えるようになった。

ということで、バンドは新しいプロデューサを模索したが、結局、適当な人物が見つからず、リリーホワイトに3度プロデュースを頼むことになった。そのレコーディング中の8月21日、ボノとアリが結婚。2人が新婚旅行先のジャマイカで不得意な作詞に励んでいる間、アイルランドに残ったエッジは不得意な作曲に取り組んでいた。そのときできたのが「Sunday Bloody Sunday」である。

War

1983年2月18日発売

IRE16位 UK1位 US12位

マイケル・ジャクソンの『Thriller』を蹴落としての初のUK1位を獲得し(翌週には奪い返されたが)、プチブレイク。シャロームを抜け、ツアーで世界各地を回ったせいか、外の世界に目が向かっている。

「Sunday Bloody Sunday」と「New Year's Day」が収録されていて、一皮むけたという印象を与えたが、今聴くと、曲の出来不出来の差が激しいように思える。また人知れずエコーを封印して、スタイルの変換を図る意図もあったようだ。

U2が無条件で「熱かった」最後のアルバム。

素晴らしい曲が詰まってる。内容もアイデアも力強いけど、歌詞の面では物足りないね。「the Clashに出会ったthe Who」になろうとしていたんだ。数時間というより、数分間を費やしたってところかな。"Sunday Bloody Sunday"は、血の日曜日にデリーで13人が死んだイースターの日曜日を目だたせるべきだったんだ。まったくそこから外れたわけじゃないけど。そしてメロディや歌詞による提言は、時間のテスト中だね。この曲を歌う時、今では自分でより信用できるように歌詞を替えるんだ。誰も気づいてないんじゃないかと思うんだけど、この素晴らしい曲はほとんどエッジの曲だよ。

( ボノ)

ツアー中にカルフォルニアで開かれたThe US Festivalという観客動員100万人、警備員3000人、死者2人、重傷者26人、逮捕者137人という当時最大規模のロックフェスティバルにも出演した。この模様は録画ダイジェストながら日本でも放映され、このフェスでU2の存在を知った日本のファンも多かったそうだ。

ヨーロッパ、北米、そして日本を回ったツアーは好評を博し、バンドは初めてツアーで収益を上げることができた。

そして1983年6月5日、U2は、北米ツアーの収益をすべて注ぎ込んで大がかりなクルーを雇い、デンバーのレッド・ロックスのライヴを映像に収めることにした。が、生憎、当日は雨。7000人収容の会場の客席は3分の1ほどしか埋まらず、スタッフはライヴを中止するよう進言したが、バンドは聞き入れずライヴを断行。結果、非常に感動的なショーになった。その模様は『ライヴ・アット・レッド・ロックス』に収録されている。

またこのツアーでU2は初来日し、次の日程で計7回ライヴが行われた。そのうちの1つ瀬戸市文化センターは、収容人員1500人という小さな会場で、地元では「ここであのU2がライヴしたことがあるんだぜ」と半ば伝説化している(写真の建物はその後新築されたもの)。

ライブのことはもううろおぼえなのですが、ボノが盛んにエッジを指差し「this is the edge!」と叫んでいたのが印象的でした。白旗も振ってたっけ。「WAR」のジャケットを使ったパンフレットを買ったものの、後にフリーマーケットで売ってしまったのはちょっと後悔しています

最近では派手なステージ・セットとまばゆいばかりのライティングが話題になったりもしますが、この時はいたってシンプルなステージ構成。それでもグイグイと迫る来るものがありました。アンコールでは日の丸の旗を振りながらステージ袖の方まで右から左へと動き回りながらの熱唱でサービス精神も旺盛で楽しませてくれました

'83年に、"War Tour"で来日したとき、当時私が住んでいた愛知県で使われたのは、名古屋市内のホールではなく、瀬戸市文化会館というド田舎(私の実家のそばです(^_^;))で、世間のU2の認知度の低さに嘆いたものでしたが、狭いホールだったので、バンドとの一体感が感じられて非常にエキサイティングでした。"Sunday, Bloody Sunday"で、ボノが白旗を掲げて、セットの柱?を登り始めたとき、落っこちないかすごく心配しちゃったんだけど、Yちゃんが、「大丈夫だ」って言ったのをいまだに覚えています。あと、生で聴いたジ・エッジの歌声がすごくきれいだったのにもびっくりしちゃいました

また「夜のヒットスタジオ」に出演したが、生放送中エッジのギターの音が出ず、ボノがハミングで誤魔化すというハプニングに見舞われた。映像には映っていないが、同番組に出演していた西城秀樹さんだか野口五郎さんだかが一生懸命機材を直そうとしていたのだという。

その後の東京公演でボノは「週末にTV番組で演奏し、ショービジネスの世界へと躍り出たと思うけど、それが僕らにとって良い事だとは思ってはいない。U2はショービジネスをやりたいのではなく、1つのバンドとしてやっていきたいから日本に来たのだ」と語ったそうだ。

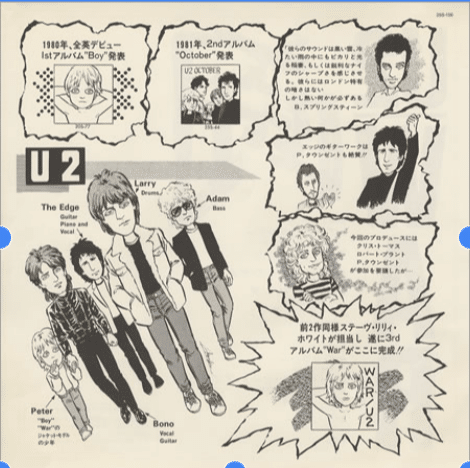

メンバーは日本文化を深く知るために、あえてホテルには泊まらず日本旅館に泊り、滞在中は、ずっと日本食を口にしていたのだという。日本で印象に残ったのはまず物価の高さ。またおっかけの凄さにも辟易させられたらしく、特にラリーが大人気で、あちこちで「Rarry」と黄色い声をかけられ、追いかけ回され、恐怖すら感じたそうだ。写真は「War」の日本盤LPのジェケ裏だがやはりラリーが一番大きく描かれている。

いずれにせよ『War』のアルバムとツアーで、U2は一つのサイクルの終了、即ち「Boy」でいられる時期が終わったと実感したようだ。ツアーが終わる頃、ボノはメディアに対してこのような発言をしている。

U2はこれで一旦解散し、また同じ名前、同じメンバーで再結成します。いずれにしろ、これで1つのサイクルが終わったということです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?