KARAS APPARATUSアップデイトダンスNo.86「ドビュッシー 光の秘密」舞台レビュー

パフォーマンスを「見る」こと

概要

2021年9月25日から10月4日、東京都杉並区の荻窪にあるKARAS APPARATUS*にて、アップデイトダンスNo.86「ドビュッシー 光の秘密」が上演された。出演はKARASのリーダーである勅使川原三郎と佐東利穂子、タイトルの通りドビュッシーの楽曲を使用したパフォーマンスである。

舞台の様子

夢心地の1時間

自分の体すら全く見えない暗転の中、舞台が始まる。ドビュッシーの静かで幻想的な音楽とともに、明るくなっているのか、自分の目が慣れてきただけなのかわからないくらい、ゆっくりじわじわと照明がつけられ、浮かび上がるように勅使河原の身体が見えてくる。

ドビュッシーの音楽は、彼が生きた時代の批評文で、浮動的、あいまい、謎めいた、心地よい響き、などという言葉で形容されている。そんなとりとめのない音楽に合わせ、腕を主とした勅使河原の上半身は水中を漂うように動く。夢ごごちな動きに目が慣れてきたかと思うと、音楽が不穏なメロディーに変わるのに合わせ、関節の一つ一つを感じさせるような、体を分解したような動きや、小刻みな足の動きが取り入れられる。漂うような動きも小刻みな動きも、一見正反対の動きに見えるが、関節一つ一つをコントロールしないと、どちらの表現もできないという点で同じはず。コントロールされ尽くした体でしか生み出せない表現は、私たちと同じ機能を持っている身体から生み出されたものとは思えない。

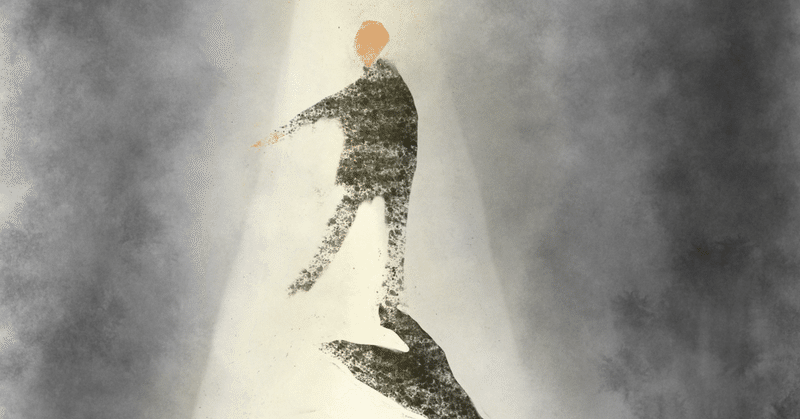

そして、タイトルにもあるように、何よりも印象的なのは光の使い方。手のひらだけにスポットライトが強く当たると、まるで手だけが浮かび上がるように見える。勅使河原の身体にぶつかった光は、跳ね返るでも消えてしまうでもなく、床に勅使河原の分身を映し出す。分身と言っても完全なミラーではなく、影特有の輪郭の曖昧さやゆらめきが、勅使河原の動きに合わせて、床の上で展開されていく。佐東の目線の先には光の線があって、光に導かれているよう。狭い空間にも関わらず、光の線と佐東の目線が交わることにより「その目線の先には何があるのか。」「本当はもっと舞台が奥に広がってるのではないか。」と想像を掻き立てられる。

音楽・身体・光で作り上げられる夢心地のような空間を、約1時間ほど味わった。

感想・考察

光と視覚器官

改めて、光の使い方について考えてみたい。パフォーマンスを味わっている間、光によって、何度も自分自身の「見る」という行為について考えざるを得なかったからだ。

前述の通り、このパフォーマンスは完全な暗闇から始まる。徐々に照明がつくから、それに従って見えてくるのか、照明は消えたままなのに自分の目が暗闇に慣れたから見えてくるのか、わからなくなる。中盤でも、完全な暗転かと思いきや、舞台の奥に、何かがチカチカと光っている。時にはゆらゆら蝋燭の火のようにも見える。視界を奪われた空間でドビュッシーのつかみどころのない音楽を聴いていると、この光が目の錯覚なのか、本当にあるのか、判断がつかない。正解はわからないが、勅使河原さんに照明について伺ったところ「照明はいつも細かく考えている。見えるだけでなく、見えないことも大事だと考えている。」とお答えいただいた。

「何かを見る」ということは日常的すぎて、さも目だけで行っているように思ってしまうけれど、実際は目と脳が連携して初めて「見る」ことができる。具体的にいうと、角膜から光を取りこみ、奥にある網膜に投射する。そして、神経を通じて脳に伝わり、そこで初めて「見る」ことができるのだそうだ。

脳は情報処理を担っているが、いつも全ての情報処理をできるわけではなく、過去の経験などに基づき、脳が状況を推測することもある。しかし、一度脳が好む近道を見つけてしまうと、簡単に騙されてしまう。それこそが「錯覚」なのだそうだ。

目の仕組みを思えば思うほど、私が暗闇と光の間で見えたこと・見えなかったことは、本当に真実だったのだろうか。そして、今までの舞台鑑賞時、視力の良し悪しはあれど、オペラグラスなどを使えば、製作者の見せ方をそのまま認識できていると思っていたが、実は錯覚も混じって、ありのままをみていたわけではないのかもしれない。自分の経験や意思によって、好きなように見ている部分も大いにありそうだ。

KARASでは終演後に、踊り終えたばかりの2人の話を聞くことができるのだが、その際に勅使河原さんは以下のような思いを教えてくれた。

「不明瞭なこと・不思議なことを遠くに押しのけずに、わからないまま受け入れてじっと見てみること。すぐには見えなくても時間をかけることで、段々と見えてくるものがあるかもしれない。」

「ドビュッシーも、自然の神秘的で不明瞭なことを解き明かそうとさずに、不明瞭なことをそのまま探究していったと感じている。」

まとめ

インターネットが普及し、日常のたいていのことは検索をすればわかってしまう時代に生きている私たちは「わからない」ということに耐性がないのかもしれない。それにも関わらず、行先が見えない時代を生きねばならず、不安に感じている人も多いはず。この作品は、そんな私たちへ、不安を拭うための、一つのメッセージなのだと思う。

そして、前述のように、自身の「見える・見えない」という感覚に戸惑った体験も偶然ではなく、勅使河原の意思を持った仕組みによって引き起こされたのだと思う。メッセージ性を含む作品は数多くあるけれど、テーマとして扱ったりするだけでなく、パフォーマンスを見て、身体的な機能のレベルでそのメッセージを感じることができる作品は少ないように思う。

このように、身体の器官で感じるということは、配信映像ではおそらく難しい。やはり、生身でしか体験できないことがたくさんある。パンデミックの影響で、世界中の舞台が配信で観れるようになったことは数少ないよかったことかもしれないけど「やっぱり生の舞台は格別だよね。」と思っている人は多いと思う。

KARASはパフォーマンス以外にも、空間を楽しめる作りになっていて、アロマの香りや勅使河原のドローイング、佐東が選んでるというお花がとても魅力的だ。そんなパフォーマンスの前後の空間も含め、生身で舞台を味わうことの良さを、最大限に享受できるのが、KARAS なのである。

もちろん、カットの撮り方やモンタージュ技法など映像の特徴を駆使した作品も増えてきていて、今までにない新たなバレエの味わい方ができるようになっているため、それはそれで楽しみつつ、生のパフォーマンスを味わう際は、自身の身体のすみずみまで使って楽しんでいきたい。

*:勅使川原三郎とKARASの芸術的精神を基に、新しい表現を生み出す場所として、 2013年7月に設立した。小空間ながら1F、B1、B2の3フロアからなる。劇場、スタジオ、ギャラリーが設備された、全館ダンスマットが敷きつめられた創作スペース

(公式HPより抜粋 https://www.st-karas.com/karas_apparatus/ )

参考文献:

・田丸藍子(発行年不明)『ドビュッシーと音楽における印象主義について』

・ログミーBiz『目の錯覚はなぜ起こる? 脳が騙されるメカニズムを科学的に解説』

発行日:2016年11月20日〈https://logmi.jp/business/articles/170583〉

閲覧日:2020年10月30日