便秘と健康の関係について

こんにちは、body∞infinityの益満です。

排便の頻度が週3回以下の場合や、排便時に強くいきまなければならない場合に便秘であると定義されています。

便秘が続いていると労働生産性が低下したり、肛門疾患や結腸癌などの病気のリスクが増加するとも言われています。

本日は便秘について解説します。

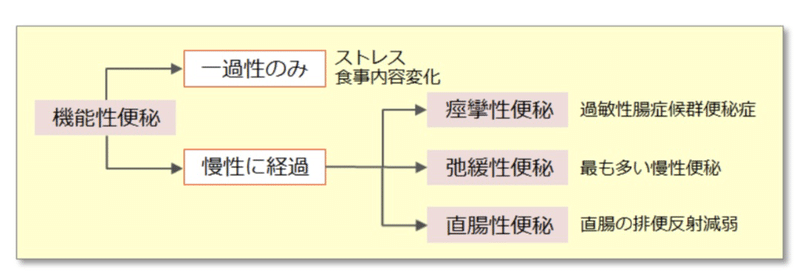

便秘のタイプ

便秘のタイプとして最も多いのが機能性便秘です。

一過性便秘と慢性便秘に分けられます。

一過性便

転職・転居などの環境変化から生じる緊張やストレス、または食物繊維や水分不足などにより発症する

慢性便秘

生活習慣や食生活が原因で発症

①弛緩性便秘

大腸の運動の低下によって、大腸内に便が長く停滞し硬くなってしまうタイプ。

最も頻度が高い。運動不足、水分不足、食物繊維不足、極端なダイエットなどが原因

②痙攣性便秘

大腸の過緊張により便がうまく運ばれず、コロコロ便になるタイプ。

便秘と下痢を交互に繰り返すことも多い。自律神経の乱れや精神的ストレス、環境の変化などが原因

③直腸性便秘

高齢者や寝たきりの人、排便を我慢する人に多い。排便反射が起こらず停滞するタイプ

その他に大腸の腫瘍や炎症などが原因によって起こる器質性便秘や、薬や代謝・内分泌の異常から起こる続発性便秘などがあります。

便秘の症状が次第にひどくなる場合は、病院への受診をおすすめします。

予防方法

①食物繊維の摂取

②規則正しい食生活

特に朝食をしっかり摂ることで、胃に食べ物が入り腸が刺激されスムーズな排便につながります

③水分摂取

こまめな水分摂取(1日1.5〜2リットル)をとりましょう。起床後にコップ1杯の冷水を飲むと、腸を刺激して排便の合図となります

④適量の油の摂取

油は腸での潤滑油となり便を出しやすくしてくれます。ダイエットのため油ぬきの食事をしていると便秘に繋がることがあるので注意が必要です。

⑤適度な運動

⑥トイレを我慢しない

トイレを我慢することで排便反射が起きづらくなります。

【参考文献】

(1)浦尾 正彦;排便と健康,2014

著者情報

益満俊宏

1988年 東京都生まれ

2012年 理学療法士免許取得。都内の病院にて脳血管障害の方のリハビリを中心に行う

2015年〜現在 神奈川県の整形外科に勤務

〈自己紹介〉

記事を読んでいただきありがとうございます!

このnoteを通して、多くの人が自分の体で自分らしい人生を送れるようになることを目的に活動しています。

私たち医療従事者が読んでいる医学論文を、一般の方にもわかりやすく解説できるよう心がけています。

生活を送るなかでのヒントになれば嬉しいです♪

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?