ゆく河の流れは絶えずして

突然のコロナ禍に陥った今春、緊急事態期間を含めてかなりの冊数の本を読みました。普段にも増して読んだのは、心が落ち着かず、読書にすがっていたのかもしれません。

見えない敵と戦いながら、未知との遭遇に恐れながら、外出もままならない中で不安感から逃れるように、本に向き合い没頭する日々でした。

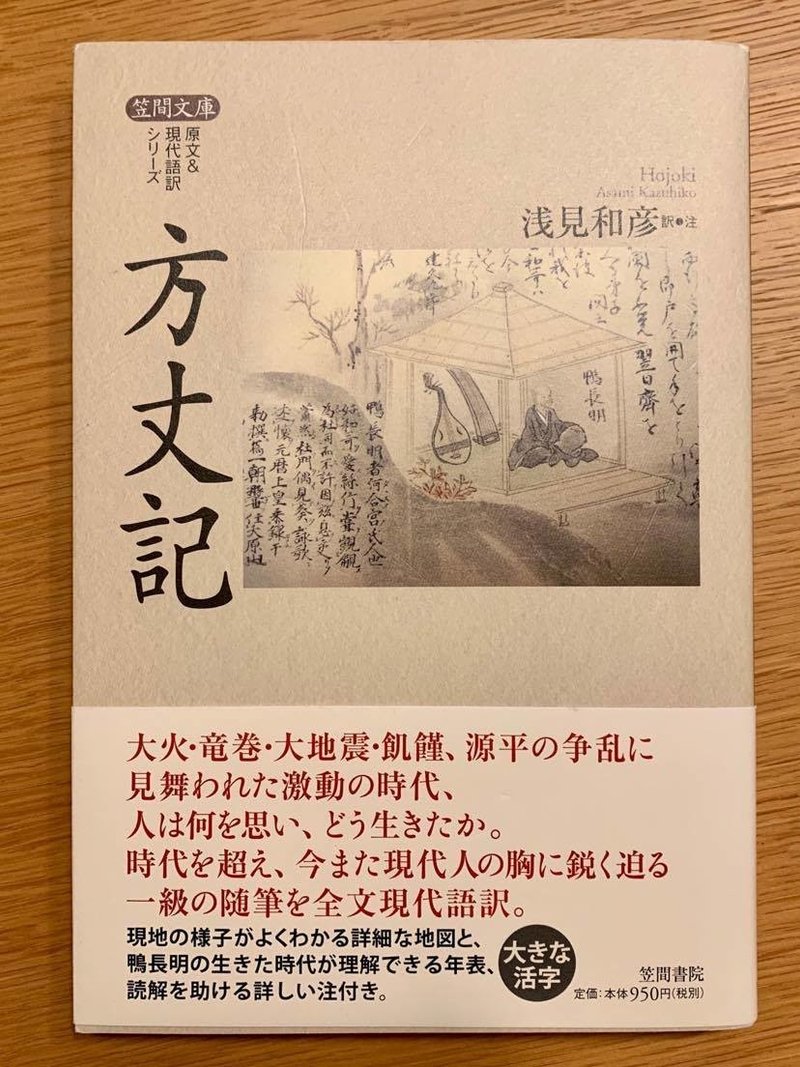

その中でも記憶に残る一冊。新刊ではなく、日本を代表する古典文学の一冊。疫病にさいなまれ、異常気象に揺れ動いたのは、日本の歴史でも初めてのことではなかったのです。激動の時代に人々は何を感じてどのように生きたのか、そして世の不安に狼狽せずに淡々と暮らした作者の姿が見えてきました。

大火、風水害、飢饉、騒乱。混とんの時代に

作者・鴨長明は権力闘争に疲れ、人里離れた庵に暮らし、世の中をすがめに見やりつつ、歌を詠み随筆を残します。平安時代末期から鎌倉時代前期にかけては大火や風水害、飢饉が相次ぎ、さらには騒乱、ついには遷都も行われるなど混とんとした情勢にあった様子が作品から伝わってきます。

私が住む当地石川でも守護と僧侶の間で紛争があったと記されており、京の都だけでなく国内各地も無秩序な状態に陥っていたことがうかがえます。コロナ禍で、水害、猛暑と続き、景気も厳しさを増す今の世の中になんと酷似した状況でしょうか。

秩序が混乱する中にあって、作者は静かな山中の小さな庵で寝起きし、名声や地位とも離れ、慎ましやかな暮らしを送ります。歌を好み、随筆をつづり、常に体を動かし、歩き回り体を養生していた生活を好んだようです。

「もし、うららかなれば、峰によぢのぼりて、はるかにふるさとの空をのぞみ、木幡山、伏見の里、鳥羽、羽束師を見る。」

天気の良い日は峰に登り、遠くふるさとの空を眺める。

春は藤波を見る。紫雲のごとくして西方ににほふ。夏は郭公を聞く。語らふごとに死出の山路を契る。秋はひぐらしの声、耳に満てり。うつせみの世をかなしむほど聞こゆ。冬は雪をあはれぶ。積もり消ゆるさま、罪障にたとへつべし。

春には藤の花を愛でる。夏にはホトトギスの声を聞く。秋はひぐらしの鳴き声を耳にする。冬は雪をしみじみと見る。

そんな暮らしぶりや心の様は、今の世に通じる部分も多く、ステイホームの中で、この古典を改めて手に取った方も多いことが納得できます。

脱サラ、都会暮らしを離れながら、懐かしむ日々

しかし、作者は静かな暮らしを送りながら、文中からは「都にいれば大火や騒乱で家も失い大変だったろう」「出世競争は虚しいものだ」といったように自分に言い聞かせている部分が垣間見えるように見えるのは私だけだろうか。

脱サラし、都会暮らしを離れながら、どこかその時代を懐かしむような。そんな人間臭さが、何とも言えず作者を身近に感じさせてくれます。

もし念仏ものうく、読経まめならぬ時は、みづから休み、みづからおこたる。さまたぐる人もなく、また、恥づべき人もなし。

出家しながらも、念仏が面倒くさい時は、自分から休み、自分からさぼるようで、無理せず自然体に生きるスタイルは、理想の暮らしぶりなのかもしれません。

※出典はいずれも「方丈記」鴨長明

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?