わかるまでずっと解説する人工呼吸器「非同調ってなんなんw」

ムロです。

こちらは数年前に開催されたウェビナースというイベントで配布した資料になります。

本noteではICUで働きながら特定行為修了者として活動している僕が人工呼吸器非同調所見を可能な限り詳しく解説していきます。

こちらのnoteを元に参考文献などから自己学習を行っていき、うまく臨床に繋がってくれれば幸いです。

※本noteは看護師が普段の観察から非同調を早期発見できる一助になることを目的としており、特定の治療方針を推進したり、変更を勧める意図は一切ありません。治療方針は基本的に医師によって決定されるべきであり、必ず単独での判断及び人工呼吸器設定の変更は避けてください。

非同調とはどういう状態か?

患者‐人工呼吸器非同調(以下、非同調)は、人工呼吸器からの呼吸サポートと患者の要求にミスマッチが生じている状態を指す⁽¹

つまり人工呼吸器による換気と患者の望む呼吸が合わない状態ですね。(言い方変えただけ)

講義でも説明しましたが、上記スライドのように非同調には様々な悪影響を及ぼす可能性があります。

ではその非同調はどうやって発見したらよいのか?

そこでこの3項目が重要になってきます。

今回はこの3項目に沿って代表的な非同調所見を紹介していきます。

まずは正常な波形を覚えよう

異常を知るためには正常を熟知することが大前提です。

下記はVCV、PCVにおける正常波形の一例です。

波形についての説明は過去noteにてご確認ください。

もちろん換気量波形も重要ですが、今回はとりあえずこの2種類の波形はなんとしてでも覚えてください。

ここからはこの波形に非同調が加わると、どう変化するのか解説していきます。たくさんあってゲンナリしますが、まずは見ることが大事です。

PCV、VCVの違いから復習したい方は過去noteからどうぞ。

ダブルトリガー(double trigger)

臨床では比較的遭遇しやすい波形です。

人工呼吸器による送気が患者の求める呼吸より足りない場合に起きやすいです。

足りないからもう一回吸おうとするんですね。

そのため、文字通り吸気が二回連続で行われている状態のことを指します。

圧波形を見てもらえればわかりますが、小さい四角の後に大きな四角が連続していますね。

これ、要は過膨張や過大な圧力がかかってしまっている可能性があります。

肺障害を引き起こす可能性もあり、発見次第早期に対処しておきたい非同調ですね。

患者さんの胸郭を見てみると、胸郭が少し上がった後に続けて大きく上がっているかもしれません。

対策として一回換気量や吸気圧を増やすか、吸気時間を伸ばすことで解決できる場合があります。

しかし肺コンプライアンスの低下などから吸気努力が強い場合、結果的に一回換気量が多すぎて肺障害につながる可能性も出てくるので悩みどころです。

ARDSなどで低一回換気量を目指したい場合はその場に応じて鎮静薬や筋弛緩薬の使用により自発呼吸を抑制することを検討する必要があるかもしれません。⁽²

ミストリガー(infective effort)

こちらも臨床で非常に遭遇しやすい波形ですね。

患者さんが息を吸ってるのに人工呼吸器が感知してくれない状態です。

圧波形がわずかに下を向いて▽になっている部分がありますね。それは患者さんの吸気努力があったことを示唆しています。

吸気努力があったにも関わらず、人工呼吸器が感知するレベルに達していないため送気は行われません。

これはつまりどういう状態かというと、患者さんの呼吸努力が増大=呼吸仕事量が増大しているということになります。患者さんからしたら無効な呼吸をさせられているようなもんですからね。

注意深く観察してみると、人工呼吸器は送気していないのに患者さんの顎が上がったり呼吸補助筋を使用した呼吸がみられることがあります。

その他の原因としてauto PEEPの存在(すでにパンパンなので大きく息を吸えない)、深鎮静(自発呼吸が弱くなっている)などがあります。⁽³

対策として人工呼吸器のトリガー設定を鋭敏にする、鎮静を浅くする、auto PEEPを解消するなどがあります。

いずれも患者さんにとって害となりえるので、早急に対処していきたいですね。

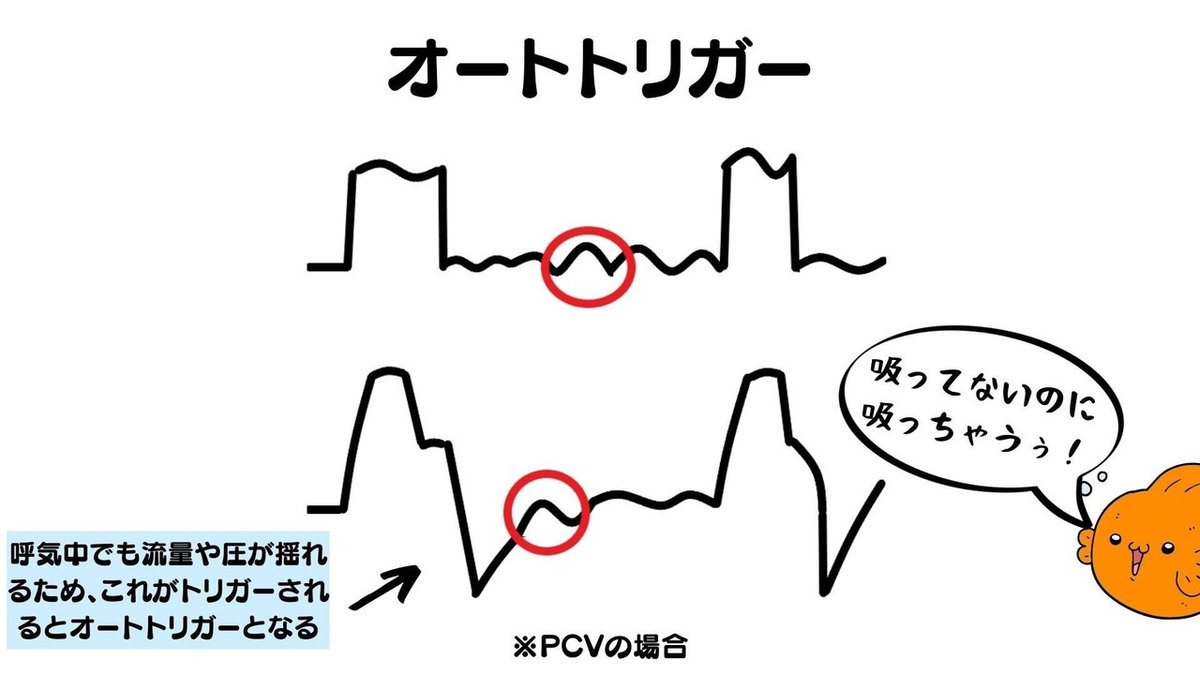

オートトリガー(auto trigger)

オートトリガーは患者の吸気努力にかかわらず、何らかの原因で人工呼吸器が気道内圧や流量の変化を感知して送気が誘発されてしまう状態をいいます。

波形を見ると基線がもう波線になっているのがわかりますね。この波の部分を人工呼吸器が吸気努力と感知してしまった場合、患者が意図していない状態で送気されてしまいます。この状態が続くと意図しない過換気や過膨張の原因となります。継続すれば前述したようにリバーストリガーを誘発させてしまうリスクもあります。

原因としてはトリガー設定が鋭敏すぎたり回路のリークや回路内の水滴の貯留、気道内分泌物の貯留などが考えられます。(要は機器側の要因であることがほとんどですね)

その他に高拍出状態の心拍や、大動脈バルーンパンピング⁽⁷なども原因となりえることがあります。

ちなみに図では回路内の水滴貯留や気道内分泌物の貯留時に見られやすい波

形ですが、回路がリークしている場合は圧波形が呼気中下がりつづけている波形が確認されます。(リークによってPEEP分の圧力が抜けちゃってる)

基本的な観察で発見されることが多いです。

対策はトリガー感度を鈍くする、もしくは原因となる要素の除去になります。(水滴の除去、吸引による分泌物除去、リークの対処などなど…意外とカフからのリークが多いので注意。)

オートトリガーは簡単な対処によって解決できることが多いですが、放置することによって肺障害のリスクとなりえるため、日ごろの管理で予防していきたいですね。

リバーストリガー(entrainment)

こちらは上記と比べると遭遇する頻度はやや下がる印象ですが、やはり有害性の高い可能性がある所見です。

明確な原因は不明ですが、人工呼吸器の送気が原因となって患者の吸気努力が引き起こされている状態を言います。

フロー波形が吸気の途中で再度流量が上昇してますね。それに連動してわずかですが、圧波形も凹の形になっているのがわかりますでしょうか?

これは人工呼吸器の送気中に吸気が誘発されたことにより再度流量が上昇していることを示しています。継続していればダブルトリガーにも繋がり、やはりこちらも過膨張による肺障害の危険性があります。

ただ、リバーストリガーは明確な原因や機序がわかっていないため確立された対処法がありません。

ARDS患者に深鎮静管理をしていた際にリバーストリガーを認めたという報告⁽⁴⁽⁵があり、鎮静を浅くし、自発呼吸を優先する設定にするなどの対策が考えられます。

しかし、2018年にItagakiら⁽⁶は最適な鎮静レベルであってもARDS患者におけるオートトリガーがリバーストリガーを誘発する可能性があるため、鎮静レベルによらず、注意していく必要があると報告しています。

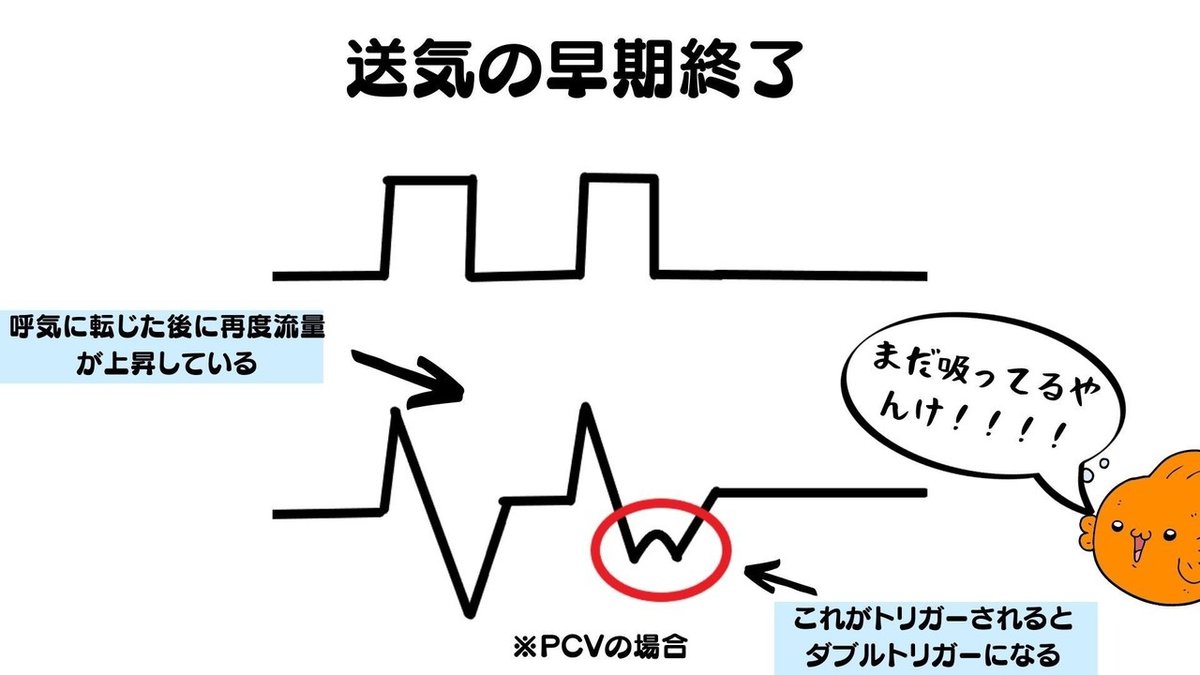

送気の早期終了(premature termination)

本noteもこの辺で折り返しですね。

●●トリガーのように必殺技みたいな名前じゃなくなったからってテンションさげちゃだめですよ。後タイトルで”韻”を感じちゃった人は自作のラップを後ほど提出してください。

…すいません本題に戻ります。

これは患者が吸気努力を行っているにも関わらず人工呼吸器による送気が終了しちゃった状態のことを指します。

フロー波形を見ると呼気の後も流量が少し上がって凸になっているのがわかりますか?吸気が終了した直後にフロー波形に凸凹が出ることが特徴です。

(ちなみにこの状態のことを俗に「欲しがってる」と表現するとベテラン感出せますが、特にいいことはありません。)

もし呼気の間に上がってしまった流量をトリガーが感知すればダブルトリガーとなります。ここまで読んでくれた聡明な読者の方はもうお気づきでしょうが、機序や原因はダブルトリガーとほぼ同じです。トリガー感度など、その他の要因も少しは絡んでいますが、要は程度の問題ですね。

どちらにしろ患者さんは「吸い足りない」と思うので呼吸仕事量は増大しますし、呼吸苦を感じます。やはり発見次第介入する必要があります。

対策はダブルトリガーと同じで一回換気量(吸気圧)を増やすか、PCVなら吸気時間設定を伸ばしたり、PSVの場合はサイクルオフ※の値を少なくして吸気時間を伸ばしたりします。

補足①:サイクルオフとは?

人工呼吸器は患者さんの吸気努力は感知してトリガーするものの、そのほとんどは呼気を感知しているわけではありません。A/Cは決まった吸気時間が終われば自動的に呼気に転じます。ではPSVなど吸気時間を設定しないモードでは人工呼吸器は何を指標に呼気を感知しているのでしょうか?

それがサイクルオフです。

機種によってはEsensや呼気トリガー、ターミネーションクライテリアと表現されていたりします。これは吸気の流量が一定以下まで低下した時点で呼気と認識する機能のことです。多くは25%と設定されていますが、患者さんの肺コンプライアンスが低下している場合は短めに設定した方がよいとされています。逆にCOPDなど気道抵抗が高く呼気が延長してしまう場合はサイクルオフを長めに設定して呼気時間を確保する必要があります。教科書的に答えるとそうですが、実際に患者さんに最適なサイクルオフを決めるのはなかなか難しいのです。そういった観点からみればPSV=同調性がよいは100%正しいわけではないんですね。アラームが鳴らないだけで、患者さんは苦痛を感じているかもしれませんよ。

最近では呼気時定数(呼気にどれくらい時間がかかるかを計算した値)を自動計測して同調性を高める仕様がついた人工呼吸器も開発されており、今後同調性は機器の性能向上とともにどんどん改善されていくのかもしれませんね。

送気の終了遅延(delayed termination)

これは先ほどとは逆で、患者の吸気努力が終了しているにも関わらず、人工呼吸器が送気を続けてしまう状態のことを指します。

患者さんからしたらもういらないのに吸わせようとしてくるんですね。

特徴的な波形は圧波形の吸気終末にぴょこんと角が立ちます。この角はプレッシャースパイクと言ったりします。

患者さんはもう息を吐きたいのに空気が送られてくるもんですから、呼気努力が強くなりお腹のあたりに力が入っているのを感じるかもしれません。

患者さんが想定しているよりも呼気時間が短くなるので結果としてauto PEEPを誘発したり、呼吸仕事量が増大し呼吸苦を感じてしまう可能性があります。波形に出ないこともままあるので、吸気中なのに患者さんが努力呼気を行っていないか観察するのが重要です。

対策はVCVやPCVなら一回換気量(吸気圧)を下げるか吸気時間を短くし、PSVならサイクルオフを高めに設定したりします。要は一回に吸う空気を減らすか、吸う時間を短くするかですね。

補足②吸気立ち上がり時間について

実は非同調改善において重要な設定値はまだあります。それが吸気立ち上がり時間です。吸気設定圧に達するまでの時間を指し、PCVにおける吸気流量の調整のようなものと認識してもらえればOKです。機種によってmsec(ミリ秒)や、%(パーセント)で設定することが多く、患者によってその設定値は変更されます。

図左のように吸気の圧波形が弧を描くように上がっている場合は空気がゆっくり入ってくるので、患者さんの呼吸苦や呼吸仕事量を増大しかねないので立ち上がり時間を短くして対応します。逆に図右のように吸気早期に角が立っている状態をオーバーシュートしてるとかいったりします。患者さんからしたら一気に空気が入っているような状態ですし、これでは膨らみやすい肺胞に一気に空気が入るので、健常肺の過膨張を引き起こすかもしれません。これは吸気立ち上がり時間を短くすることで改善できます。

患者さんの状態によって適宜妥当かをアセスメントする必要がありますね。

NPPVでは…?

ちなみにNPPVではライズタイムと呼んだりします。NPPVはIPPVと比べて患者さんとコミュニケーションをとれることが多いので「空気が急に入ってくる感じがする」「うまく空気が入ってこない」などの訴えはライズタイムを調整することで改善できる場合があります。非常に重要な設定値です。

サギング(flow starvation)

久しぶりにカッコいい名前が出てきましたね…

ちなみに僕は必殺技みたいな名前だいすきクラブ会長なのでこういう名称も大好物です。イカ釣りかな?と思った方は海に帰ってください。

…すいません本題に戻ります。

サギングとは直訳で「垂れ下がり」という意味です。

波形を見ると圧波形が少し”垂れ下がっている”のがわかりますか?

これはVCVのみに見られるやや特殊な非同調で、患者が求める吸気流量が不足していることを示唆します。

吸い足りてないので患者さんは呼吸補助筋を使用した、いわゆる努力呼吸を行っているかもしれません。

対策としては設定吸気流量や一回換気量を上げるか、機種によってはフローパターンを変更できるため矩形波→漸減波へ変更して吸気流速(流量)を上げる。もしくは吸気流量の調整が比較的自由なPCVやPSVに変更するなどがあります。(そもそも自発呼吸がしっかりある人にA/CorSIMV-VCVを継続してることはモード選択として不適切な場合が多いです)

フローパターンうんぬんの説明は過去noteを参照してください。

おわりに

非同調の代表的な所見を解説させていただきました。

実際は波形にも身体所見でも発見しづらい非同調も数多く存在していると言われ、今後食道内圧波形や横隔膜電気活動測定(Edi)により更に細かな非同調を発見することが一般的になっていくかもしれませんね。

さて、ここまで全部読んでくれた方はもう気づいてらっしゃると思います。

限られた時間でのウェビナースの講義は通過点であり、事前資料のnoteからこの記事までが講義の全容だったりします。

人工呼吸器は装着しているだけで患者さんにとって害です。

その害を少しでも軽減できるよう、「非同調を発見し、対応へつなげることができる。」そんな看護師が少しでも増えたらいいなと思い、拙い知識と経験を総動員して今回の一連の流れを組みました。

媒体を変え、時間を変え、繰り返し学ぶことで”わかる”に近づいていくのだと思っています。このnoteはあくまで自己学習の補助に過ぎません。僕もまだまだ知識、経験共に不足しています。それでもこのnoteが誰かの学習の一助となり、きっかけとなればいいと思います。

今回僕が解説した内容のほとんどは下記の参考文献にさらに詳しく記載してあります。興味がわいた文献・書籍から読んでみることを強くオススメします。

質問がある場合はTwitterアカウントなどからしていただければ一緒に考えたいと思いますので、いつでもどうぞ。(個人情報に抵触しない範囲で)

参考文献

1.竹内宗之・則末泰博編(2018)「INTENSIVIST 特集 人工呼吸器」メディカル・サイエンス・インターナショナル.

2.Yoshida T, Uchiyama A, Matsuura N, Mashimo T, Fujino Y. Spontaneous breathing during lung-protective ventilation in an experimental acute lung injury model: high transpulmonary pressure associated with strong spontaneous breathing effort may worsen lung injury. Crit Care Med. 2012 May;40(5):1578-85. doi: 10.1097/CCM.0b013e3182451c40. PMID: 22430241.

3.de Wit M, Pedram S, Best AM, Epstein SK. Observational study of patient-ventilator asynchrony and relationship to sedation level. J Crit Care. 2009 Mar;24(1):74-80. doi: 10.1016/j.jcrc.2008.08.011. Epub 2009 Jan 17. PMID: 19272542; PMCID: PMC2676917.

4.Akoumianaki E, Lyazidi A, Rey N, Matamis D, Perez-Martinez N, Giraud R, Mancebo J, Brochard L, Richard JM. Mechanical ventilation-induced reverse-triggered breaths: a frequently unrecognized form of neuromechanical coupling. Chest. 2013 Apr;143(4):927-938. doi: 10.1378/chest.12-1817. PMID: 23187649.

5.Yonis H, Gobert F, Tapponnier R, Guérin C. Reverse triggering in a patient with ARDS. Intensive Care Med. 2015 Sep;41(9):1711-2. doi: 10.1007/s00134-015-3702-8. Epub 2015 Mar 3. PMID: 25731636.

6.Itagaki T, Ueno Y, Nakanishi N, Oto J. Reverse triggering induced by endotracheal tube leak in lightly sedated ARDS patient. J Intensive Care. 2018 Jul 28;6:41. doi: 10.1186/s40560-018-0314-8. PMID: 30065843; PMCID: PMC6064044.

7.Sassoon CSh. Triggering of the ventilator in patient-ventilator interactions. Respir Care. 2011 Jan;56(1):39-51. doi: 10.4187/respcare.01006. PMID: 21235837.

8.讃井將満・大庭祐二編(2014)「人工呼吸管理に強くなる」羊土社.

9.安元和正ら編(2017)3学会合同呼吸療法認定士認定講習会テキスト.

10.William Owens(2018)「人工呼吸器の本エッセンス」(田中竜馬訳)メディカル・サイエンス・インターナショナル.

11.日本呼吸ケア教育委員会編(2020)「WEB動画で学ぶ人工呼吸器管理」金芳堂.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?