わかるまでずっと解説する人工呼吸器「PCVとVCVの違いとは?」

ムロです。

昨今COVID-19の猛威によって、人工呼吸器管理に不慣れなのに人工呼吸器を装着した患者を看なければいけなくなった…!どうしましょ!と頭を抱える看護師が増えていると思います。(Twitterで見た)

というわけで微力ながら本noteを通して、少しでも人工呼吸管理管理の不安が解消できるよう必要な情報を解説していくことにしまし…

というのは嘘で、これは僕の知識振り返りNoteです。

そこまで立派な人間でもありません。

改めて自分の知識を振り返り、わかりやすい教え方とは?とか色々考えるNoteです。

情報の正確性には細心の注意を払って執筆していますが、もし誤りがある場合はコメント欄、もしくはTwitterでもよいので指摘をお願いします。

最前線問わず、全ての医療従事者に敬意を込めて。

※本記事ではHamilton社のsimulator appであるHAMILTON-C6を使用させていただいてます。

ダウンロードはこちらから(Windows,Mac,iPadで使用可能です)

とりあえずこれだけ覚えて!今回の記事をざっくり3行で!

①人工呼吸器を見たら、まずは設定を確認しよう!

①VCVは換気量を設定!PCVは吸気圧を設定!

③VCVは気道内圧の上昇に注意!PCVは換気量の低下に注意!

VCV(従量式)とPCV(従圧式)

大別すると人工呼吸器のモードは2種類しかありません。

決まった圧力で空気を送るか、決まった空気の量を送るか。この2種類です。

専門用語にすると”従圧式”と”従量式”と言ったりします。英語で略すとVCV(Volume Control Ventilation)、PCV(Pressure Control Ventilation)と言いますね。

ボリューム(量)でコントール(調節)するベンチレーション(換気)なのか。

プレッシャー(圧力)でコントール(調節)するベンチレーション(換気)なのか。

割とそのまんまです。よく臨床ではぶいしーぶい、ぴーしーぶいとか言ったりしますね。国際的に使われている単語なので、慣れるためにも本noteではVCV、PCVと読んでいきましょう。

ではイメージしてみてください。

例えば注射器を人工呼吸器に見立てて、50mlの空気を送る設定にするのがVCV。

10cmH2Oの圧力に達するまで空気を送るのがPCVです。

この圧力を送るというのがイメージ出来ない方にもう少し詳しく説明しますね。

イメージできてる方は次の文章飛ばしちゃってください。

実際には人工呼吸器〜気管チューブなどを介して肺までの空気の通り道は一本道になっています。そして人工呼吸器には種類問わず、気道内の圧力を計測するセンサーが必ずついています。

”気圧”という言葉があるように、空気にも常に圧力がかかっていることを覚えていますか?人工呼吸器によって空気を押し込むとき、当然気道内の圧力は上昇します。

人工呼吸器は今気道内にかかっている圧力+設定値に達するまでに必要な圧力分の空気を送り込みます。設定値に達したら人工呼吸器は空気を送る(送気と言いますね)のをやめて、呼気に転じます。

決まった量を送ったら送気をやめるVCVに対して、設定された圧に達するまで空気を送るのがPCVなのです。

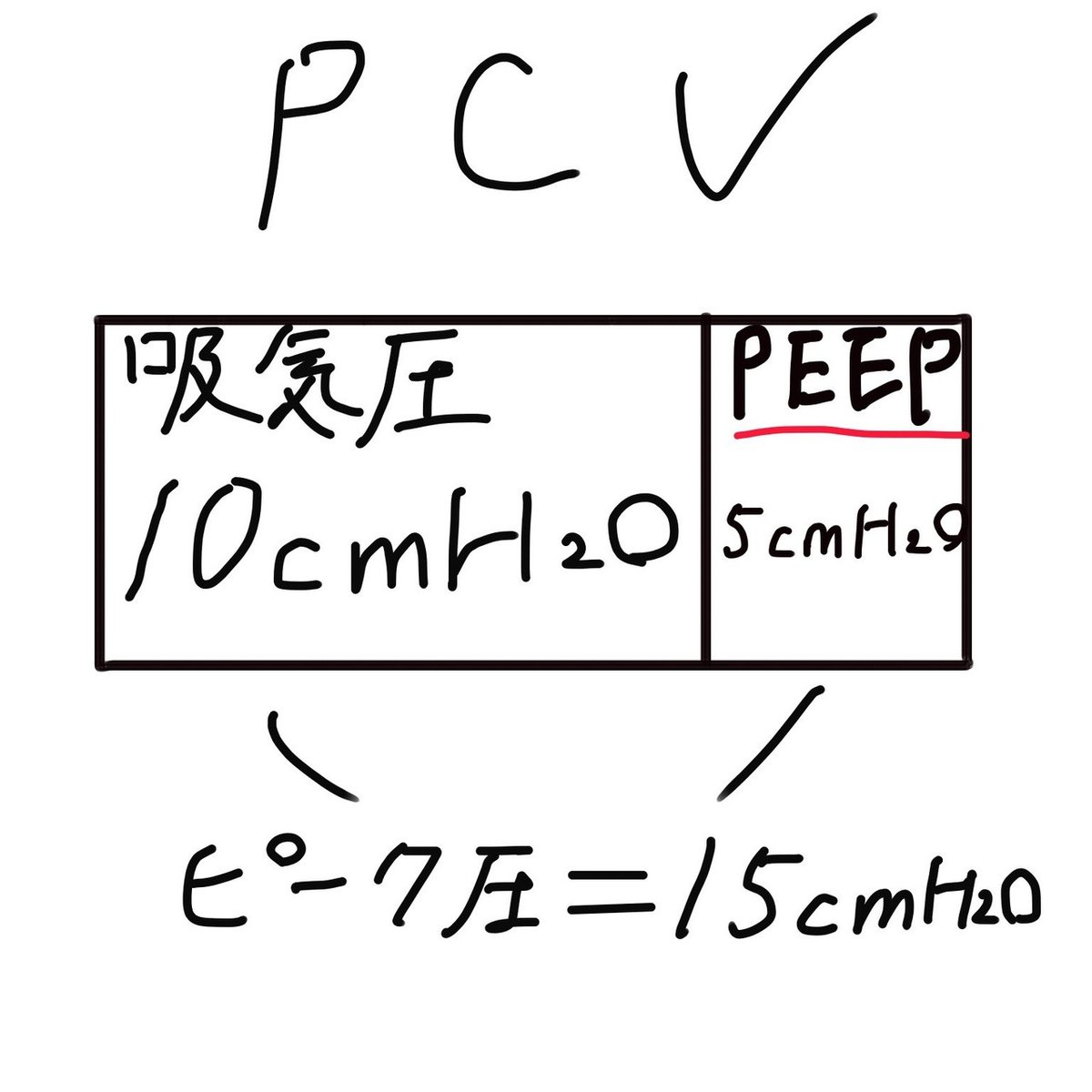

吸気圧が10cmH2O、PEEPが5cmH2Oなら実測のピーク圧(最大気道内圧)は15cmH2Oで固定されます。

※機種によって、ピーク圧(最高気道内圧)を設定する場合もあります。

気道内圧が変動せず、換気量が変動するのがPCVの大きな特徴です。

(図解って難しいなって思った一枚です)

本題に戻りましょう。あなたがすでに稼働している人工呼吸器を見た時、設定を見てまず考えるべきは「VCVなのか?PCVなのか?」ということです。

人工呼吸器はメーカーごとに多くの種類があり、モードの名前もメーカーの数だけあります。モードの名前をパッとみてPCVかVCVかわからないときもあるでしょう。

これが医療者を混乱させる原因だと思いますが、ジェネリック薬みたいにいろんな名前があるものと思って諦めてください。

では実際に人工呼吸器のどこを見ればVCVかPCVか判断できるでしょうか。

…まあ当然といえば当然なのですが、設定を見ればいいのです。

では人工呼吸器のタッチスクリーンに手を伸ばしてみましょう。

設定を見たくらいで人工呼吸器は壊れません。変な動作もしません。

人工呼吸器に触れないことが、なにより怖いのです。

設定画面を開きました。一回換気量を設定する項目がありますね。

他にもややこしい設定項目がありますが、一旦置いといて…この設定の場合は一回換気量を設定しているので、VCVとなります。こちらはどうでしょう。

吸気圧を設定してるのでこちらはPCVであることがわかります。

…実際のところ、最近は換気量を設定して、その設定量を目標値として吸気圧を増減させるPCVみたいなVCVモードが台頭しつつありますが…それは今後の記事で振り返ります。(PRVCとかAPVとか言ったりしますね)

さて、これであなたは人工呼吸器を見たとき、とりあえずVCVなのかPCVなのかわかるようになりました。

人工呼吸器の種類によって設定の確認方法は変わりますが、大抵の施設では勤務毎に設定を確認するとおもうので、同僚やMEさんに聞きましょうね。

VCV、PCVそれぞれのポイント

VCVとPCVの違いがわかったところで、「ぶっちゃけどっちの方がいいの?」と疑問が生まれる頃だと思います。

最初に申し上げますと、どちらも利点があり、どちらも欠点があるので一概にどちらがいいとは言えません。

きのこがVCV、たけのこがPCVくらいの差です。

ただ、どちらを選択していたとしても、それぞれ重要な観察ポイントがあります。

VCVのポイント

①一回換気量が設定された値から変わらないため、換気量が保証される。

実際にVCVのモニター画面を見てみましょう。

まず赤丸で囲まれた左の実測一回換気量と右の設定値を比べてみます。

…当然換気量は一定です。

換気量が保証されるということは、過剰な換気量による肺胞の過伸展(ふくらみすぎる)を予防することができます。

ちなみに黄色で囲まれたピーク圧(最高気道内圧)は19cmH2Oです。

つまり、530mlの空気を送るためには吸気圧が14cmH2O必要だったということがわかりますね。(19-5(PEEP)=14)

ちなみに、換気量は基本的に予測体重によって決定します。

予測体重

男性:50.0+0.91×(身長-152.4)=予測体重㎏

女性:45.5+0.91×(身長-152.4)=予測体重㎏

一回換気量=予測体重×6~8ml

つまり予測体重が50㎏の人の一回換気量は300~400mlになります。

超簡単!人工呼吸器管理してる患者さんがいたら計算してみてください。

…ちなみに昔は予測体重×10mlで管理していたようですよ。

ARDSにおける肺保護戦略の概念が浸透してきた昨今は、通常の人工呼吸器管理でも肺保護でいこうぜ!って流れになってきています。

②波形から気道、肺・胸郭の状態を把握できる

(またもや図解って難しいなと思った一枚です)

VCVの圧波形のメリットとして、圧波形(矩形波)をみると気道抵抗や肺コンプライアンスの状態が把握できます。

※気道抵抗:喀痰の貯留や喘息、COPDなど気道が狭くなったりすると上昇する。

※肺コンプライアンス:ざっくり言うと肺の膨らみやすさのこと。1cmH2Oの圧力をかけたら肺は何ml膨らむのか?を表した数値。

例えばコンプライアンスが100ml /cmH2Oだった場合、1cmH2Oの吸気圧で得られる換気量は100mlになる。

コンプライアンスが上昇すると肺は膨らみやすく、低下すると肺は膨らみにくくなる。

ピーク圧は気道抵抗を反映し、プラトー圧は肺胞にかかる圧=肺コンプライアンスを反映します。

気道抵抗のみ上昇した場合、波形上ピーク圧のみが上昇し、プラトー圧は変化しません。

肺炎などで肺コンプライアンスが低下した場合はプラトー圧のみ上昇します。

グラフィックを見ただけで気道と肺、どちらに異常があるのか情報を得られるのがVCVにおける利点の一つでもあります。

(ちなみにPCVだとピーク圧=プラトー圧になります。圧は一定だからね!)

③換気量は保証されるが、気道内圧を制限できない

こちらは極端な例ですが、ARDS肺に対して何も考えず換気量を設定してみました。

ピーク圧が凄まじいことになっていますね。これでは健常肺にもかなりの圧がかかり、VILI(人工呼吸器関連肺損傷)を起こし、生命予後に過大な影響を及ぼすに違いありません。

VCVは換気量が保証される一方で、気道内圧はとどまることを知らないのです。

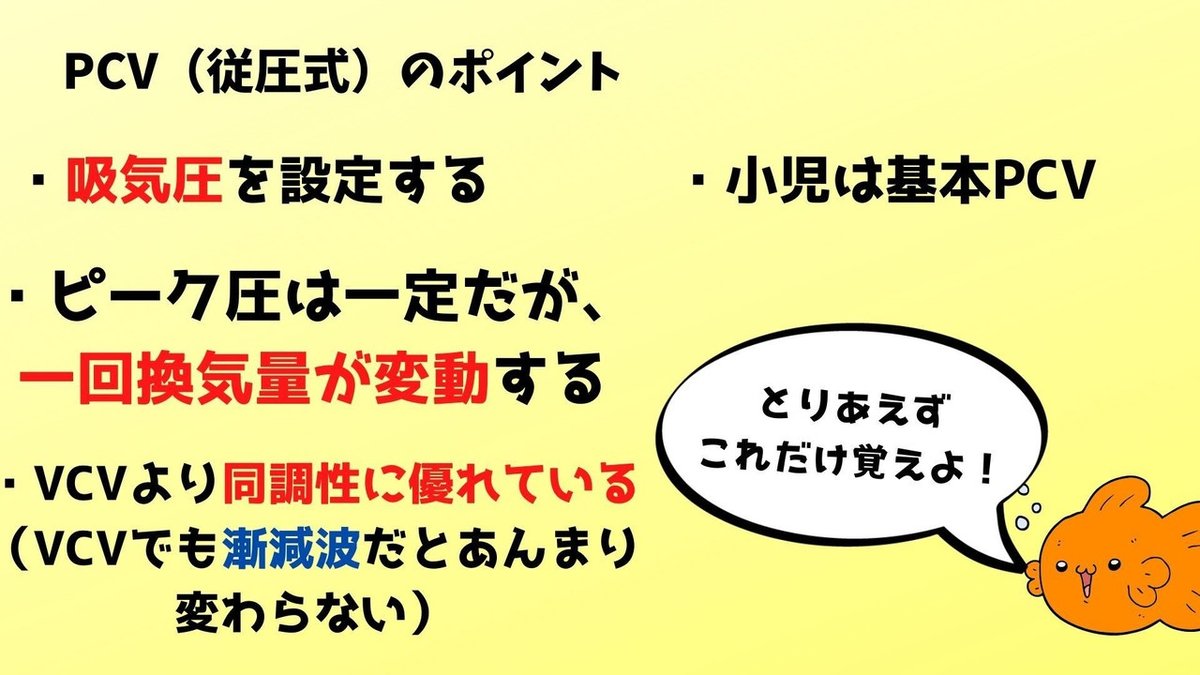

PCVのポイント

①気道内圧を制限できる

前述したように、PCVは吸気圧を設定するため設定値+PEEP値以上に気道内圧が上昇することはありません。

上記の画像の赤丸、ピーク圧の部分を見てみましょう。

現在ピーク圧は15cmH2O、吸気圧10cmH2O+PEEP5cmH2Oの圧がかかっています。

そして吸気圧10cmH2Oによって584mlの換気ができたということが読み取れます。

②(VCVと比べて)同調性に優れている

VCVは決まった”量”を入れるため吸気時のフロー、つまり空気の流れる速さが一定です。

その反面、PCVでは吸気時間のみ調整してあげれば吸気中の流速は患者次第なので比較的自由に呼吸ができます。

以上のことからPCVはVCVと比べて同調性に優れている…と!言いたいところですが!

VCVのフロー(流量)波形は大きく分けて矩形波と漸減波といったフローパターンを選ぶことができます。(機種によって実際はもっと細かく選べる)

矩形波の場合はフローパターンが固定され、吸気時は四角い形をとります。

漸減波の場合は空気の入れ方がPCVと似ているため気道抵抗の影響を受けにくい上に、気道内圧が上昇しにくく、吸気流量も比較的患者の自由になるため同調性の欠点も改善されます。

矩形波の場合は吸気流量を設定しますが、漸減波の場合はPCVと同じく吸気時間を設定します。

つまり漸減波を選択していればVCVの欠点の一つは改善されてしまう訳ですね。

③気道内圧は保証されるが、換気量が安定しない

はい。またしてもARDS肺における極端な例です。

何も考えずPCVで設定してみましたが、どうでしょうか?

換気量(呼気VT)は59ml、分時換気量は0.8l/minしかありません。

これではVILI(人工呼吸器関連肺損傷)は防げるかもしれませんが、その前に低酸素血症で死んでしまいます。

このようにPCVは吸気圧×コンプライアンスによって換気量が決定されるため、ARDSのようにコンプライアンスが低下する病態では換気量が安定しないという欠点があります。

おまけ:コンプレッションボリュームについて

これだけみるとVCVの方が利点だらけにも思うかもしれませんが、VCVにはもう一点留意しなければならないことがあります。

それがコンプレッションボリューム(CV)です。

読んで字のごとく、圧縮された換気量ですね。

VCVのように量規程のモードでは設定された換気量がそのまま患者に送気されていると思われがちですが、実はそうじゃありません。

人工呼吸器が送るのは気体なので、高い圧がかかれば回路の中で空気が圧縮されて、実際の換気量が減ってしまうことがあります。

通常人工呼吸器は2〜3ml/cmH2Oのコンプレッションボリュームを有しており、気道内圧が高ければ高いほどコンプレッションボリュームは増加します。

ARDSなどの重症呼吸不全の場合、コンプライアンスが低いほど気道内圧も上昇するため、コンプレッションボリュームはどんどん増えていきます。

なので気道内圧が高値を呈する病態では、実際の換気量が減少していることを念頭におかなければいけません。

小児の場合は1回換気量が少ないため、コンプレッションボリュームによる影響は大きく、実際に換気できる量はさらに少なくなります。

そのため小児用の人工呼吸器モードはPCVであることが多いのです。

(加えて、一回換気量が少ないと人工呼吸器回路内に死腔換気が増えてしまいます。なので小児は小児用の人工呼吸器回路や機器を使用するんですよ!)

まとめ

さいごに

VCVとPCVの違いについてざっくりと解説したつもりが、思いの外長くなってしまいました。ゆるしてちょんまげ。

次回以降はもっとサクッと読めるように分けて書いていこうかなと思います。

本マガジンはいきなり有料になることはなく、モチベーションの続く限り書いていきますのでどうかお付き合いください。

ではまた。

参考文献

讃井將満・大庭祐二編(2014)「人工呼吸管理に強くなる」羊土社.

田中竜馬編(2018)「集中治療,ここだけの話」医学書院.

William Owens(2018)「人工呼吸器の本エッセンス」(田中竜馬訳)メディカル・サイエンス・インターナショナル.

安元和正ら編(2017)3学会合同呼吸療法認定士認定講習会テキスト.

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?