繁栄と美の象徴: 桜文様の世界

桜文様は、日本の伝統文化の中で特に愛されているモチーフ。美しい桜の花は、春の訪れを告げ、人々に喜びと希望を与えます。桜が象徴する美しさとは、単なる視覚的な魅力だけでなく、深い文化的な意味を持っているのです。

この記事では、桜文様の歴史、縁起、バリエーションについて深く掘り下げ、その魅力を探ります。

はじめに

桜文様は、日本の四季を象徴する春の代表的な花、桜をモチーフにしたデザインです。その起源は、日本人が自然との深い繋がりを感じ、特に桜の花に美しさと儚さを見出していた時代に遡ります。桜文様には、生命の再生、美の一瞬の輝き、そして物事のはかなさが込められています。

歴史

桜文様の歴史は、奈良時代にさかのぼりますが、平安時代に国風文化の中で特に人気が高まりました。当時、「花」と言えば「梅」が主流でしたが、桜の美しさが徐々に認識され、「花」と言えば桜を指すようになりました。その後、武家社会や江戸時代を通じて、桜文様はさらに多様化し、日本文化の象徴として根付きました。

縁起

桜文様には「繁栄」や「豊かさ」、そして「美しいものは儚い」という教訓が込められています。万葉集に詠まれた桜に対する思いは、桜がただの花以上の意味を持つことを示しています。日本人にとって桜は、五穀豊穣を願う吉祥文様であり、おめでたい意味を持っています。また、桜の花の散り際の美しさは、人生の儚さと美しさを象徴しており、多くの文化作品で称賛されてきました。

バリエーション

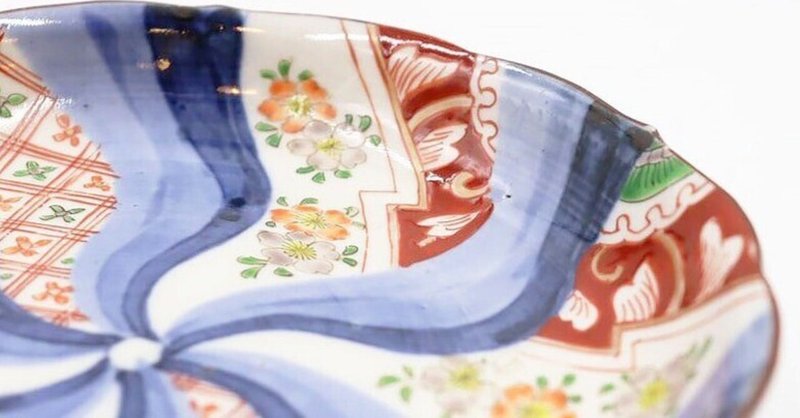

桜文様には様々なバリエーションがあります。「花筏」「桜川」「山桜」「桜散らし」「小桜」など、それぞれが特有の美しさを持ち、様々な用途で用いられています。これらの文様は、日本の伝統的な衣服、陶器、和紙などにも見られ、現代でもその魅力は色褪せることがありません。

さいごに

桜文様は、日本の伝統と美を象徴するものであり、今日でも多くの人々に愛され続けています。この文様を通じて、私たちは自然の美しさと儚さ、そして日本の文化と歴史に深い敬意を表することができます。桜文様を身近に取り入れることで、日々の生活に彩りと意味を加えることができるでしょう。

この記事を通じて、桜文様の深い魅力に触れ、より豊かな日常をお過ごしいただければ幸いです。

© antique blue Parrot Co.,Ltd.

アンティークブルーパロットでは、その他にもたくさんの商品を紹介しております。ぜひ「https://www.blueparrot.jp/」からご覧ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?