ビジネスモデル講義04:デザイン思考によるビジネスモデル創造

ビジネスモデル・キャンバスは、「キャンバス」という名前がつけられている。フレームワークではなく、絵を描くためのキャンバスと呼ぶのは、これが情報整理のためのツールではなく、新しいビジネスモデルを設計するためのクリエイティブツールであるという意図からである。実際、リーンスタートアップなどの新規事業開発という創造プロセスにおいて、ビジネスモデル・キャンバスはさまざまに活用されている。ここでは、デザイン思考におけるビジネスモデル・キャンバスの活用方法について紹介したい。

1. デザイン思考が取り組む厄介な問題(Wicked Problem)

「デザイン思考」とはそもそもなんだろうか。大の大人によって「私は狐」「じゃあ僕は狸」という会話がされたとしたら、くだらない冗談と思うだろう。しかしこれが蕎麦屋、うどん屋で交わされた会話だとしたら、おかしくなくなる。こうした会話の意味というのは、どういう場面で行われたかという状況によって変わる。この言葉は必ずこの意味で使われる、というような一意に定まらない。

こうした状況依存の問題について解決策を見つけ出す方法として、デザイン思考は活用される。1982年に出版されたピーター・ロウの『デザインの思考過程(原題:Design Thinking)』では、建築家や都市設計者が、さまざまな状況を加味しながら最善の解決策を導き出すプロセスへと、スリリングに追った。スケッチや関係者へのインタビューなどを通じて、構想はなんども練り直され、試行錯誤の中から一定の方向性を見出していった。それは論理的に導き出された解決策というよりは、状況との対話の中で創発的に生まれたものであった。

こうしたデザインアプローチの探究は、デザインの科学化という流れに抗うものでもあった。1960年代以降、デザインがシステマチックなプロセスとして厳密に定義しうるという、誰でもデザインができるようになるということが素朴に信じられ、追求されていた。それまで神秘のベールに包まれていたデザインプロセスを、科学的プロセスとして定義しようとしてきたところに、しかしロウは、建築家、都市設計者の個人的で内省的な思考プロセスを、あらためて提示したのである。ただそれは、以前考えられていたような神秘的なプロセスではなく、複雑な状況からきっかけを得て着想する、内省的、直観的なプロセスとしての再提示であった。

こうした流れの中、リチャード・ブキャナンは1992年、論文『デザイン思考における厄介な問題(Wicked Problems in Desing Thinking)』において、(1970年代にリッテルがすでに指摘していたように)デザイン思考が扱うのはすぐに答えの出ない困難な問題を取り扱うのだと指摘した。答えがでないというのは問題が難易度が高いという意味での難しいからではなく、そもそもどんな答えが目指されるべきかもわからないという意味である。たとえば、「子供をどのような大人に育てるべきか」「東京がオリンピック後、今後どのような都市に変わるべきか」という問いは、そもそも問題そのものが曖昧である。どうやって解決するかの前の、なにを解決するのかという問題定義が不明瞭な状態。これがまさにWicked Problemである。それに比べると「人類を火星へ移住させる」という問題は、複雑で解決が困難ではあるものの、Wickedではない。

・Simple problems: 解くことが容易、問題もソリューションも明確

例: マニュアル作成、泣く子供にミルク

・Complex problems: 解くことが困難、問題もソリューションも明確ではないが、 時間とともに明らかになる

例: 人を月に送る、子供を安全に育てる

・Wicked problems: 定義することが困難、問題もソリューションも明確ではなく、 定義しようとしている間に変化する

例: NASAの方向性、子供をどういう大人に?

行動観察研究所・松波晴人氏「Wicked Problemを解くには?」より

ロウが取り上げた建築家、都市設計者はまさに、この種の厄介な問題に取り組んでいた。どのような建築物がいいのか、都市がいいのかという基準はあいまいで、ときに問題定義そのものが変化するようなWicked Problemに対して、Design Thinkingが必要となるのである。

こうしたWicked Problemに対峙していこうという流れは、その後スペキュラティブデザインの動きへとつながっていく。「未来はこうもありえるのではないか」と問題提起することで、未来について考えさせる(speculate)デザインのことである。問題解決を目指すのではなく問題提起をするという意味で、いわゆる一般的なデザイン思考とは真逆のアプローチである。たとえば、スペキュラティブデザインとして作成されたTakramの「Shenu」は、「荒廃した未来の世界における水筒」というテーマでの人工臓器である。水筒をデザインするというテーマに対して、「水筒を作るのではなく、人間の体を水筒と捉え、生存に必要な人工臓器を提案」したのである。

このように、答えが何であるかもわからないようなWicked Problemに向かい合う方法としてのデザイン思考という流れを強調しておきたい。というのも、こうした問題への対処には、デザイナーの内面的で内省的なプロセスが欠かせず、それは外形化された科学的手続きに矮小化されかけてきたデザイン思考の流れに対して、常にデザイナー側から行われてきた異議申し立てだからである。

2. プラグマティックなデザイン思考の流れ

デザイン思考というとすぐに思い浮かぶこの5つのステップは、デザイン思考プロセスを標準化し、広く知らしめる絶大な効果があった。プラグマティズムが幅を利かせるアメリカらしいやり方ではある。

プラグマティズムを提唱したW・ジェームズは、有用であれば、その観念は(仮に事実でなくとも)真理として認めるべきだとし、たとえば神を信じることによって豊かな人生を送ることができる(有益である)のであれば、神の観念は真理とすべきだと考えた。これはジェームズの本来の意図から離れ曲解されて、とにかく有用であればいいのだという有用主義として広まった。この5つのステップが正しいかどうかもまた、その有用性から判断していこうというのが、アメリカ社会に通底している真理への向き合い方(のひとつ)である。

しかし、一方でこうしたプラグマティックなアプローチは、デザイン思考がもともともっていたはずの射程をずいぶん短いものにしてしまう弊害もあった。プロトタイプをつくりテストする、という実用にフォーカスするプロセスは、デザイナーの内面はないものとし、あくまで目に見える行為や効果だけに目を向ける機能主義的な使われ方をしてしまう。

こうした傾向に対して、デザイナーからの批判も起こった。ペンタグラム・ニューヨークのパートナーでグラフィックデザイナーであるナターシャ・ジェンのこのデザインカンファレンスでの講演は、その言葉遣いもあってか賛否両論を巻き起こしたが、歴史的な背景を知っていればごく妥当な内容である。

ジェンは次のように指摘する。

プロのデザイナーは通常、5つ目のプロトタイプをテストする前に、自らの案を分析・批評する『crit』というステップを踏むはずです。批評なしに提案の有効性を判断できないからです。批評と改良を繰り返すことで、良いデザインは生まれます。現在のデザインシンキングには、それがまるごと抜けていると思います。

ここでいう「自らの案を分析・批評する」という「crit」は、まさに内省的なプロセスとして語られている。他人の案に対して批評するのではなく、また他人から自分の案に対する批評を求めるのでもなく、自分で自分に問いかける時間。デザイン思考の5つのステップがこのプロセスを欠落させたのには、デザイナーがまとっていた神秘的なベールを剥がす効果があった一方で、「有用であれば真理である」というプラグマティズムを前景化させることになった。

ここでいう批評とは、もちろん批判という意味ではない。カントの三大批判書の「批判」がそうであるように、あらゆるものを疑ってかかってみるということである。無意識のうちに前提としていることを、本当にそうだろうかと疑う。あらゆるものに疑問を投げかける方法であるというデカルトの方法的懐疑以来の哲学的作法でもある。

ささいなことではあるが、ジェンは「ツールを付箋に限ってしまうのは問題だ」という指摘も行っており、それに対して「付箋だけでなく、他の手段も使う」というレベルの反論が行われた。それはまったく的はずれだ。アイデアを付箋に書くことで考えが外部化されて操作可能になるというアプローチへの批判である。行為の結果(付箋)と、デザイナーの内実とが切り離されて進むプロセスがデザイン思考だというのであれば、それはずいぶん貧しいものだと言わざるをえない。

ここで問題は、ビジネスモデル・キャンバスが、付箋をつかうツールであることである(笑)。いや、それは冗談だとしても、ジェンが批判するように、単にもっているアイデアを「見える化」するだけでデザインができあがるという前提で使われるとしたら、実際には複雑な現実のビジネスデザインを、ただ単に矮小化するツールでしかなくなるだろう。たとえば、顧客との関係(CR)に「長期的な契約関係」と書き入れたとき、その内実がどのようなものなのか豊かにイメージする必要があるし、さらにそうしてできあがったビジネスモデルの前提を再度疑う批評(crit)が欠かせないのである。

3. アブダクションによる仮説形成

少しプラグマティズムについて悪く書きすぎたので(笑)、プラグマティズムの有用性に触れながら筆を進めたい。プラグマティズムという言葉を初めて使った記号学者チャールズ・パースは、新しい知識を獲得する思考方法として、演繹法(deduction)、帰納法(induction)に加え、アブダクション(abduction)を考えた。アブダクションは、常識に反するような事象に出会ったときに、その事象を説明しうる飛躍的な仮説を導き出す思考法である。パースは次のように定式化する。

・驚くべき事実Cが観察される。

・しかしもし仮説Hが真であれば、Cは当然のことがらであろう。

・よって、Hが真であると考えるべき理由がある。

たとえば天動説が主流だった時代に、天体の運行を計算することはたいへんなことだった。天体の動きが不自然であるという事態に、しかしもし地球が動いていると考えると、天体がそのように動いているのも当然だと納得がいく。よって、地動説が正しいと考えるべき理由がある、と推論するのである。このアブダクションは、推論した仮説が正しいということを保証はしない。しかし、この仮説形成のプロセスは非常に重要なものである。

世の中には驚くべき事実などは、いくらでも存在している。デザインの仕事であれば、思ってもみない制約条件がでてきて、それまでのアイデアがまったく通用しなくなるといったことは日常茶飯事である。そのときに、新たな仮説となるデザインを考えて、その驚くべき事実をも包摂するように推論を進めていくことは、極めて実際的である。

ちなみに、ここでのプラグマティズムは、「仮説が正しいと考えるとすべてがすっきりするのだから、そう考える理由がある」というくらいのライトなものである。ジェームズ(とその後の誤解)のいう「有用性」の話に比べればずいぶん控えめである。パースにおけるプラグマティズムは、現実に作用を及ぼさないような概念は無意味だと主張し、実際の作用にもとづいてさまざまな概念を明晰化するためのものであった。硬いという概念であれば、「叩いても壊れない」というように、経験しうる概念へと明晰化することが重要であって、抽象的な概念を抽象的な言葉でいくらはっきりさせたところで、抽象的なままにとどまってしまうのである。(カントのいう、物自体を語ることのように。パースはカントを暗記するまで愛読したと言われている。)

さて、ここでパースのアブダクションを取り上げたのは、なにもプラグマティズムのフォローをしたいがゆえではない。このアブダクションによる新しい仮説の発見こそが、デザイン思考に欠かせないプロセスであり、デザイナーの頭の中に起こっている内省的なプロセスを説明するものでもあるからだ。

アブダクションの定理にある驚くべき事実は、文字通りデザイナーを驚かせ、その事実Cにどのように対処すべきか深い悩みに陥らせる。仮に「もっと華やかなデザインがいい」とクライアントから言われたとしよう。デザイナーは通常、そのまま「華やかなデザイン」を実現するというのではなく、その背景にあるクライアントの意図を推測しつつ、そこで起こっている現象全体をすっきり説明するための仮説形成に取り組む。それは、天動説が通説となっている中で、あらためて天体の運行をそれに合わせて計算するのではなく、その天動説の背景にある天体の動きそのものを再度捉え直すことと同じ働きだ。既成概念にとらわれない新しい世界の捉え方を求めて仮説形成する働きなのである。

優れたデザイナーは、関係者が思いもよらなかった解決策を提示する。その解決策は、天動説を信じていた人たちに地動説を提示するようなもので、当初は「エッ!」と驚かれるものの、それがさまざまな「驚くべき事実」を説明しうることを見て、納得することになる。これが起こるのは、先述のナターシャ・ジェンの言葉を借りれば、「批評(crit)」にあたるプロセスが行われているからであって、自分の案がよりよく物事を解決しているかどうかを内省するからだ。表層的に「デザインが機能しているかどうか」を見るだけであれば、天動説による複雑な説明でも納得してしまっていたかもしれない。

4. 発見をもたらす暗黙知のはたらき

ここまで見てきたように、デザイン思考には二つの重要な観点がある。ひとつは、ビジネスモデルの議論を、しっかりと現実の世界で起こっている複雑な状況に根ざして行う必要があるということ。つまり、「やっかいな問題(Wicked Problem)」に対処するためのものとして行うことである。

そしてもうひとつが、言葉だけの抽象的な議論によって矛盾なく説明をするのではなく、現実の複雑性が引き起こすさまざまな矛盾、すなわち「驚くべき事実」を引き受けたうえで、新しい仮説を導き出すアブダクションにこそ、創造の秘密があるということである。

そしてここでもうひとり、デザイン思考に欠かせない人物に登場していただこう。「暗黙知(Tacit Knowing)」を提唱したマイケル・ポランニーである。ポランニーは、何十年ぶりに合う友人の顔を見分けるときに、なぜその人だとわかったのかを明晰に語ることはできない。また、自転車に乗るようなことも、どのようにバランスを取って前に進んでいるのか、どのくらいのスピードであれば足を離していいのか、説明することは難しい。このように説明のし得ない暗黙のうちに知ってしまうような知の働きがあることを示した。

ポランニーはもともと、ノーベル賞を嘱望された化学者であったが、途中で哲学へと転向してしまった。そのきっかけとなったのが、ソ連の機械論的な社会主義論であった。「科学的」な計画に沿った研究がなされるべきだという流れに反発し、研究者としての個人の自由を希求したポランニーは、ノーベル賞に匹敵する発見をするときのプロセスが科学的に再現できたり、計画できるようなものではない、暗黙的であることを解き明かそうとした。そして、発見にまつわる暗黙のプロセスは科学的発見のみならず芸術、デザイン、イノベーションなどの新しい発見の秘密があると、ポランニーは見定めたのである。

ポランニーは、「遠位項」と「近位項」という概念を導入してこの暗黙知の働きを説明する。盲目の人が地面を白状でたたくとき、手元の感触(近位項)を総合して、その先の地面がどのような状態(遠位項)かを直観的に感じ取ることができる。そのときに、遠位項と近位項とのあいだで働いている知が、暗黙知なのである。

まだ知らない遠位項に到達しようと、意味をなしていない近位項の集まりを眺めているうちに、「こう考えれば、近位項が説明ができる」という包括的かつひとつ上のレベルの説明を見出す。これをポランニーは創発と呼び、これこそ新しいものを発見するプロセスのコアにあるものだ考えた。

5. SECIモデルとポランニーの目指したもの

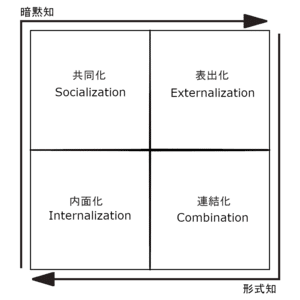

野中郁次郎はこうした暗黙知を経営学に組み込んだ。SECIモデルは、個人の中にある暗黙知を形式知化して組織内に展開するモデルとして、広く知られることになった。暗黙知を個人の中で留めるのではなく他者と「共同化(Socialization)」し、それを形式知として「表出化(Externalization)」したうえで、さらに「連結化(Combination)」してそこから個々人の内実へと「内面化(Internalization)」して再び新たな暗黙知を創出していくのである。

この野中のモデルは、暗黙知がどのように組織の中で共有され展開されていくかに軸足を置くモデルであったが、ポランニーの関心は必ずしも組織展開にはなく、また名詞としての「暗黙知(tacit knowledge)」が「形式知」となることよりも、動詞としての「暗黙知(tacit knowing)」にこそ、興味があった。それは、ソ連の計画主義に対する自由の探求という側面があったことも、関係しているだろう。たとえば、「共同化」された暗黙知をもとに、理念というかたちで形式知として「表出化」「連結化」されたとする。その理念を再び個人の暗黙知へと内面化していくプロセスが、ポランニーの目指したものだとは思えない。野中のSECIモデルと、ポランニーの暗黙知とは、はっきりと切り離して捉えたほうがよい。

さて、個人の内面で起こる暗黙知の働き、すなわち近位項を認知することで遠位項を知るという働きが起こるとき、ポランニーは遠位項への棲み込み(dwell in)が起こるのだという。さきほどの杖の比喩で言えば、近位項は自分の手元である。そこに固執するのではなく、その先の遠位項へと自分を投じて、遠位項に相即する、遠位項そのものになるのである。

このときに思い出されるのが、金庫をあける達人の話である。あるときTV番組で金庫を開けるコツとして語ったことが、まさにこの棲み込みの話であった。金庫を開けるとき、金庫を開けようとすると開かないが、金庫になりきって金庫として開けられようとすると開けられるのだという。開けようとするとき、人は近位項である手元の情報に集中して分析を試みる。しかしその状態では、遠位項がどのようになっているのかはわからない。一度、近位項から離れ、遠位項へと棲み込むことによって初めて、近位項の意味がわかるのである。

対象へと棲み込むという、暗黙知による発見のプロセスに対して、現状のデザイン思考が提示するプロセスは、あまりにも外形的な手続きのようにみえる。デザイン思考のブームが一段落した現在、改めてデザイン思考とは何かを問うタイミングが来ているのではないか。そのとき、ここで見てきたように、デザイナーの内面で起こっている創造的なプロセスを追うことが、次の展開を開く鍵になるだろう。

小山龍介(株式会社ブルームコンセプト代表取締役/名古屋商科大学大学院ビジネススクール准教授/ビジネスモデル学会プリンシパル)

未来のイノベーションを生み出す人に向けて、世界をInspireする人やできごとを取り上げてお届けしたいと思っています。 どうぞよろしくお願いします。