知の恵みについて考える

どの業界、どの世界でもそうですが、批判する人というのは少なからず居ます。

特に、最近は、誰でもが自由に意見を開陳できる、

昔であればそれこそ、本一つ書くのでも大変な労力と時間が要ったものですが、最近では自宅から出なくてもかなりの資料なども自宅に居ながら調べることが出来ます。

私も時々、国会の議事録とかを参照していますが、政府のデータベースのおかげで簡単にアクセスできて、過去の資料などを検証できる。

また、現在はコロナ禍の影響で閉館していますが、自分自身のライフワークの一つになりつつある、労働運動研究・・・まぁ、研究と言えるほどの代物と言えないのではないですが。それでも、自分なりに当時の資料などを東京のそうした専門的に収集している図書館等で資料をコピーしてきたり、大学図書館などを最大限利用させてもらいながら、自分なりに、自分が出来ることをしています。

ただ、それでも大事なことは常に若い頃に失敗した、

「有頂天になると足下が見えなくなる」

ということを常に意識して、戒めています。

ややもすると、自分が専門的な知識を持っているということで、回りを見下してしまうように感じてしまうことがあります。

若い頃であれば、それに対して諫めてくれる人も多いのですが、社会的地位が上がってきたり、いたずらに歳を重ねてくるとそうしたことを注意してくれる人が少なくなります。

まして、自分が偉いとか、凄いとかと言われて、チヤホヤされると余計にその傾向は強くなります。

だからこそ、私は常に意識するわけです。

「有頂天になっているときほど、しっかりと足下を見るように」

ってね。

それと、もう一つ大事なことは、専門家といわれるようになってくれば来るほど、多くの意見、時には耳の痛いことや批判も受け入れるべきだと思うんですね。

私自身もこうしてblog書くときなどでも、常に意識しているわけです。

それは、昨日自身のSNSに呟いたのですが、

自分自身は「無知」であるという事が前提になっているからです。

私は、正直大学での論文の書き方などを学んだことがないので、正直、論文を書いて学会に提出してくださいと言われたら・・・正直、どのように書いてよいのか判りませんから、多分大恥を書くことになります。

それくらい、私は無知なんですね。

他にも、鉄道に関することは理解していたとしても、社会学という視点から見たら、現在の鉄道事業者の置かれている立場をどの様に論証するのと言われると、これまた悩むわけですね。

どの様に解答すればよいのだろうって。

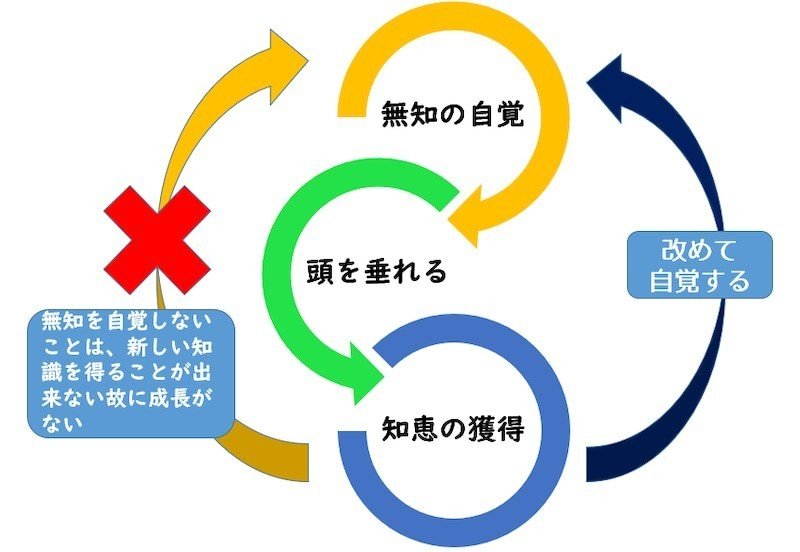

そんな風に考えると、無知故に知恵を得ようとする、その知恵をもらおうとすれば、自力で取得する場合もあるけれど、そうでない場合は誰かに恵んでもらうしかないわけですね。

それが「知の恵み」なんですね。

だからこそ、多くの方から「知の恵み」をいただけるようにするにはどうすればよいのか。

それは、自らの頭を垂れて、教えを請うしかないと思うわけです。

そして、教えを請うということは、自らの無知を自覚する事が必要だと思うわけです。

またまた、本日もまとまりのない文章になってしまいましたが、ご覧いただき、感じていただける部分が僅かでもあれば幸いです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?