面で比較する”経済発展”と”文化的グラデーション”そして”異国文化受容度”

昨年(2022年)1月からインドを拠点にしている。昨年はインドと日本以外に5-6か国に滞在した。

この一年の経験と、過去8年ほどアフリカで事業をやっていた経験から掲題について気づきがあった。

過去7-8か月でインドを拠点に、タイ(1週間)、バングラデシュ(1週間)、スリランカ(10日)、マレーシア(半日)、ベトナム(3日)、そして日本に2-3か月ほど滞在した。

※インド国内では、1週間以上の滞在に限ると、マナリ、ダラムサラ、ラダック、ハンピ、オーロヴィル(Pondicherry)、ケララあたり。

同じ「経済発展」といえど指している言葉が違う

発展途上国で事業をしていると、以下の言葉をよく聞く。

発展途上国は、先進国と比べて経済成長が目覚ましく、その速さに驚く。日本は昔は高度経済成長で驚異的な経済成長を遂げたが、ここ20-30年ほど成長が止まっている。

アフリカも含め、経済(GDPや所得など)が伸びているという意味でいえば、確かに発展しているが、経済成長といえど一つではない。本当に同じイメージを共有しているのか?疑問に持つことが多々あった。

特に、上の世代から日本の高度経済成長と比較してアフリカやインドの成長を語られると違和感を感じていた。

私自身は日本の50-70年代の高度経済成長は経験していない。生まれていない。

しかし、上の世代の方が日本の経済成長について語る話と、私が長年事業をしていた東アフリカ、そして今いるインドの経済成長は同種類とは思えなかった。

この一年、インドを拠点に東南アジア諸国を巡ってその違和感が解消したので紹介したい。

どの層が成長しているのか

インド含めアフリカでも感じていた経済発展は、何層にも分かれた社会層の中で、ざっくりと上の方がぐいぐい伸びている感じだ。

下位所得層は経済発展の恩恵を受けていないか、そもそもGDP主流の貨幣経済に取り込まれていない場合もある。

経済格差が世界の中でも小さい日本において、「高所得者層」とはごく一部の金持ちをイメージする場合が多いが、多くの国では、所得層はもっとグラデーションに分かれて広がっている。

国によって、”上の層”が上位5%程度の高所得者層なのか、15%-20%まで含めた上位中所得者層以上なのか、3-4割まで含めた中位中所得者層以上なのかはあるにせよ、”上の層”がぐいぐいと速いスピードで生活スタイル、消費嗜好を変える一方で、

”下の層”は大きく生活スタイルを変えていない。

田舎に限らず都市部でもだ。

都市部でも地域により明確に差がでる。

田舎に行けば行くほど、その変化のマジョリティが小さくはなる。

各国での差はあるが、ざっくりとしたイメージでは、零細の商売、仕え人、自給自足を主とした農家、ギグワーカーなどはその波に乗っていない。

しかし、タイやベトナムでは、国全体が、国民全体がぐいぐい成長している感じを受けた。

なるほど、上の世代がいっていた、日本の一億総中流の高度経済成長とはこれを示したいたのか!と実感する。

もちろん、今回は、タイもベトナムも都市部に数日滞在しただけ。超短期間で一部の場所しか見ていない中で判断するべきではない。長く滞在して別の地域にいけば考えが変わるかもしれない。

そこで、タイとベトナムで、現地で10年以上滞在し、消費者向けの事業を行う起業家の友人複数に意見を聞いてみた。

「そうそう!」と共感してくれて話が弾んだ。

確かに、ケニア、特にナイロビもめちゃ経済成長しているけど、底から持ち上がっている感じはない。(ナイロビには2020年以降は訪問していないので、ここ数年で変わっている可能性はある)

アフリカやインド、東南アジアを紹介するビジネスセミナーで、「経済発展」という言葉が決まり文句のように使われるが、

改めて、その違いに感づきたいと思った。

アフリカとインドの”親日”

もう一つ、”親日”という言葉にも注意している。

東アフリカ諸国と比べると、今いるインドはめちゃ親日国だ。

ケニア国内やウガンダ国内で、日本人に見間違うくらいに日本語が流ちょうに話せるケニア人・ウガンダ人は、10年近く関わっていても10名にも満たない。

インドに来てから、電話で話していると日本人と見分けがつかないくらいに日本語が堪能なインド人に頻繁に出会う。

ケニアやウガンダでは、高等教育を受けている人でも、日本は自動車の国以上の知識を持ち合わせない方も多い。

とあるIT企業の社長と話しても、彼がTOSHIBAのパソコンを使っていたが、それが日本のメーカーだとは認識していなかった。

家電メーカーの白物家電も似たような状況だ。

プロダクト(製品)でさえこの程度。サービス業や小売業に至っては全く知られていない。

それはそうだろう。逆の立場で、どれだけの日本人が、ケニア、ウガンダ、エチオピア、ルワンダ、タンザニアの違いが分かるのか?

僕の周りにいるアフリカ好きな日本人を除き、多くは地図上の場所さえ知らないし、東アフリカ諸国と知らない方も少なくない。

確かにアフリカで事業していても、日本プレミアムの恩恵を受ける瞬間はある。

中国系やアラブ系のサービスと比較された際に、「日本の方が誠実」「日本の方が高品質」「騙さない」みたいに好意的な印象を持っていただくことは多い。

しかし、インドに来たときに、それは単なる印象ではない。

日本の具体的なイメージを持っている人が非常に多い。

家電メーカーや自動車メーカーの知名度は言わずもがな、

一定の割合で、アニメやゲームなどサブカルの話を分かる人に出会う。

「親戚が日本で働いている/勉強している」と聞くことも多々ある。

観光地以外でビジネスの場面でも、片言の日本語を話してくれるマネジャーや担当者に会うことも多い。

さらに宗教的にも、日本の神道の神様とヒンディー教の神様の類似点は多く、ネタになる場合もある。

「インドは日本を知ってくれている国」だなと思っていたら、どうやら多くの日本人駐在員の感想は違うらしい。

東南アジアと比較すると、そこまで親日ではないという。。

東南アジアにおける”親日”

タイやベトナムに行くと、、「日本を知っている」のさらに先。

日本の文化が現地の文化に融合しているシーンをよく見る。

日系の主要コンビニが都市の街中にあり、パン屋さん、スーパー、食材など、現地の人も普通に日本のものが取り入れられている。

進出している小売業、サービス業の数がけた違いだ。

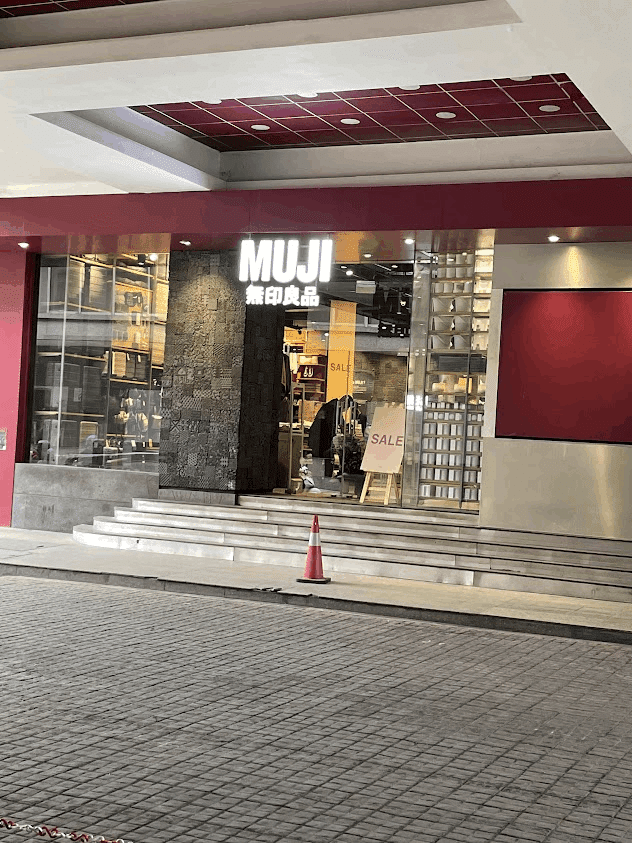

インドも最近になり、日系の小売業が進出を始めているがけた違いだ。

※ここ数年でMUJI(無印良品)、ユニクロが進出しているし、最近はDAISOも進出した。

タイもベトナムも、あって当然のように、街中に日系企業のサービスやお店が存在する。

東アフリカではよほどの日本好きを除き、日本料理を日常に取り入れている人は見ない。

インドも(食に保守的な面もあるが)、年に数度日本レストランに行く人も稀だろう。

タイやベトナムでは、もっと日常に浸透している様子がうかがえる。

コンビニ一つとっても、飲食店のメニューでも、大衆のエンタメでのコンテンツをとっても、、そして普段接している日本人の量をとっても。。

メディア(画面や媒体)を通してではなく、普段の日常に転がっているようだ。

同じ”親日”と言っても、ベトナムやタイのように、小さいころから触れている日常のカルチャーの度合いが段違いで大きい国での”親日”

彼らがイメージする日本のイメージの解像度が高いことに驚いだ。

これは、他東南アジア、フィリピン、インドネシア、カンボジア、マレーシアではどうなのか、知りたい。(各国を比較して語れる方、コメントください)

※私は、マレーシアは今回12年ぶりに立ち寄っただけ。フィリピンも最後に訪問したのは10年近く前だ

混合の文化

さて本論はここから。

”親日”かどうかは日本人の目線だが、

今回、興味深かったのは、他文化も含めたグラデーションだ。

インドを拠点に、南アジア数か国と東南アジア数か国を見ると、ざっくり以下の4つの文化が入り混じっている。

1.東南アジア的な南国(トロピカル)な文化観

2.インド的な文化観

3.中華的な文化観

4.東アジア(日本・韓国)的なモダン発展の文化観

この4つの配合具合が興味深い。

ちなみに10年近く住んでいた東アフリカを振り返ると、東アフリカ(主にケニア、ウガンダ、タンザニア)はインド的な文化観が強い。

特に、ケニアとウガンダの大手財閥はインド系ケニア人、インド系ウガンダ人が経営していることが多い。

言葉もヒンディーから来ているものがある。

ウガンダにいる時に、インド人と半年ほど家をシェアしていたシェアメイトは、「カンパラの生活は、スーパーなど、インドで売っているものを同じものが多い」という。

日系グローバル企業で勤めるインド人がカンパラに出張に来た時も、「初めてアフリカに来たが、カンパラのインド料理屋は日本で食べるよりもずっとインドに近い。」といっていた。

インドは広大で国の中に多くの文化があり多様性があると言われる。

それは同意だが、ざっくりインド風の文化と括ると、インドなのだと思う。

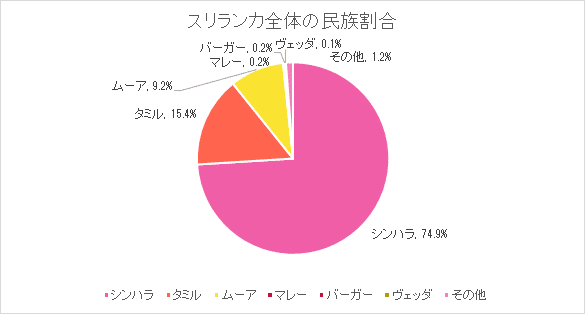

酷く乱暴にいえば、ネパールやスリランカ、バングラディッシュは広くインド風の文化と言える。(人口が多いのでインド風と使っているだけで、インドがメインと誤解されないで頂きたい)

インドの中でも、昨年1か月滞在したチベット自治区のダラムサラ、やラダックも確かに文化圏は違うが、インド風の生活・インドスタイルである。

さて、これがマレーシアに行くと、中華観の要素はぐっと強くなる。

人口の6割はマレー系だが、中華系が2割以上、インド系も6-7%存在する。

春節の直前にいったが、どこのモールも春節セールだ。

ベトナム(ホーチミン)も、自国の文化と中華の融合を感じる。

数日の滞在だけだが、マレーシア以上に中国文化の影響を受けているように見える。

そこに、日本・韓国の東アジアの文化観が混ざり合っている。

4つの文化のグラデーション

東南アジアの自国の文化を1軸として「東南アジア的な南国(トロピカル)な文化観」と乱暴に整理すると、

自国(トロピカル)+中華+インド+東アジア(日本・韓国)の4つの混ざり合い方を観察するだけでも楽しい。

今後、インドネシア、フィリピン、カンボジア、ミャンマーなど他東南アジアの国に訪れる際にも、この違いを意識してみたいと思う。

他国の文化への許容度・受容度

長くなってきたがもう一つ。

この融合の過程の中で、自国の文化をどれだけ保っているか?に興味がわいた。

つまり、他国文化への許容度だ。自国文化の多様性の度合いと相関があるようにみえる。

日本人は、世界の多様な文化に対して開放的な姿勢を持っている。特に、日本の食文化は、世界中の料理が取り入れられ、オリジナルもきちんと残りつつ、独自のアレンジが加えられた料理も数多くある。

これは、どんな文化を取り入れても、この圧倒的モノカルチャーの日本文化が他国の文化に飲み込まれない、日本文化の色が消えることがない。という自信の表れなのかもしれない。

その文脈でいえば、ベトナムやタイもそうなのだろう。

ベトナム、タイという国の文化、アイデンティティをきちんと確立できている。

一方、マレーシアは3つの文化が混ざる。それぞれの文化で生活圏も言葉も分かれる。

この世界観に、これ以上他の文化を受け入れてしまうと、自分の所属する文化圏のアイデンティティが脅かされる。と感じる人も多いのではないか。

別に捉えれば、既に国の中に多様性があるんだから、その違いがあるだけで、他国の文化を受け入れる余裕もないし、そこまで好奇心もない。

スリランカも確かに2つの民族はあるが、インドよりも他国の文化の受容度がずっと高いように思う。これは島だからか。

インドは表現が難しい。国の中にたくさんの文化が内包されている。ヒンディー語と英語を公用語としつつ、28州それぞれで州の公用語が異なる。

例えば、インドで全国展開する企業は、カスタマーサポートを州別に別の言語で用意する必要がある。

一方で、インドは”インド風”の文化で括れてしまう気もしている。

インドは僕が経験した国の中でも、他国文化への許容度が最も低い国の一つだ。

特に食には保守的に見える。インドのショッピングモールのフードコートはとても多様で、インド料理以外に、イタリアンも韓国料理もベトナム料理も、アメリカ系のファストフードも、中華系のファストフードも多く存在する。

ただ、どれも唐辛子の香辛料を入れた料理しかない。(数十店舗あるフードコートでも香辛料を使っていない主食メニューを探すと、ほとんどの店舗ではない。例外的に数店舗で1メニューだけ存在する)

多くの国で、その土地の食事以外は、リアルな味付けのまま入っていることが多いなと感じる。(もちろん、どこでも多少は自国の舌に合わせて変えているけど、度合いの問題)

インドではインドナイズされている頻度が極端に多く感じる。

※フードコートのような大衆に合わせたものではなく、専門店にいけばオーセンティックな料理を出す店はある。ただ、その割合も少ない。

補足をすると、インドで食が保守的になる理由の一つは多文化も起因している。ベジタリアンの割合も多く、ヒンディー教では牛は食べない。イスラム教徒は豚は食べない。

ベジタリアンの種類も多様だ。ヴィーガンのような完全菜食者から乳製品や卵をOKとするものまで。

殺生を厳格に取り締まるジャイナ教徒のようなベジタリアンから、曜日を決めたベジの方まで。

この環境では食への冒険が出にくい側面もあるのだろう。

一方、お隣スリランカは、結構そのまま取り入れている感がある。

スリランカ料理も辛い。肉系はインドよりも辛い。

それでも、大衆に合わせたフードコートでも、辛くないメニューも多い。

今後、この視点を持ち、東南アジア(インドネシア、フィリピン、カンボジア、ミャンマー)、そして西アフリカ、南米を見ていくのはおもしろい。

最後に:正解よりも興味を!

最後に、今回のお話も、インドを除き、各国数日、しかも主に都市部や一部の地域に滞在して感じたこと。実際のリアルとは大幅にかけ離れているかもしれない。

でも、これが”正しいかどうか”を厳格にするよりも大事なことがある。

僕は異国文化を研究している学者でもない。

それより、滞在してリアルに感じたことから、次の発見を期待する。この発見が、市場理解、顧客理解、マーケティングを考える上での良い材料になればよい。

そのためには、あまり厳密性を求めるより、こうやって興味をもって見ていく、繋げていく方が楽しい。

むしろ、もっと長く滞在したら、「実は全然違いました!」って新たな発見がある方が良いと思っているし、楽しいと思っている。

数日の短期の滞在でも、こういう視点を持っていると、気づきが多いなと思い、書き起こしてみました。

※読んでいただけたら、よかったら「スキ」「フォロー」をつけていただけると嬉しいです! 今後の励みになります~!

記事を読んでいただきありがとうございます!サポートしていただけると、より良い記事の励みになります!