食卓を支える化学肥料の危うい現実(2) 環境汚染だけじゃない化学肥料の問題(Deeper寄稿記事転載)

※2021年9月9日にDeeperに寄稿した下記リンク記事の転載です。

====================================

5月中旬、農林水産省は、農業の生産力向上と持続性の両立を実現をめざす「みどりの食料システム戦略」を策定した。

前回、化学肥料は世界の人口増加に欠かせない大発明であり、化学肥料の使用量は世界全体で伸び続けきたと述べた。

今回は、なぜ、今になって化学肥料を問題視する風潮になっているのか探っていきたい。

気候変動と資源循環

先に結論から述べてしまおう。それは様々な面で環境への負荷が大きいからだ。

ちなみに、環境問題を取り扱う際に、(1)気候変動と(2)資源循環を分けると良い。

(1)気候変動とは、二酸化炭素を始めとする温室効果ガスの削減による地球温暖化対策であり、

(2)資源循環とは、人口増加、経済発展に伴い、地球の資源を回復力を超えて浪費していることへの対策だ。

同じ環境問題でも、両者の目的は異なる。

そのため、今回に限らず、この2つを明確に区別しておくと環境問題の本質がつかみやすい。課題によっては両者が相反することもある。

この2つの切り口で、いくつかの課題を捉えてみよう。

①エネルギー生産

限られた資源である化石燃料(石炭や石油)を燃やす代わりに、バイオ燃料を用いるとする。バイオ燃料が管理された森林の間伐材から作られたウッドチップ等であれば良いが、バイオ燃料のために自然林の森林を伐採していては、森林の二酸化炭素の吸収量が減る。

化石燃料の資源は節約できるが、二酸化炭素が増えてしまっては意味がない。

資源循環は解決しても、気候変動は解決しない。

②食糧生産

人口増加に伴い、食糧増産が必要で、そのために耕作地面積(農地)を増やす必要がある。農地が足りないからと、森林を伐採して農地を広げれば収穫量は増加し、食糧生産高は増えるかもしれない。しかし、森林を伐採し農地転用すれば、二酸化炭素の吸収量は減る。

食糧増産は満たされるかもしれないが、二酸化炭素が増えては意味がない。資源循環は解決しても、気候変動は解決しない。

③水問題

火力発電と比べて、水力発電は燃焼による発電をしないため、二酸化炭素を排出しない。再生可能エネルギー発電の一つだ。

以前はクリーンな発電とされてきた水力発電だが、近年は環境破壊に繋がるため新規大型ダムの建設は見送られ、ダムの撤去も進んでいる。ダムは上流地域を水没させ、下流地域の水量減少を伴う。ダム建設による環境破壊とそれが及ぼす生態系への影響が非常に大きい。

ダム建設を伴わない小水力発電は別として、大型の水力発電は二酸化炭素の排出はせずとも、環境資源の破壊を伴う。

気候変動は解決しても、資源循環は解決しない。

なぜ、化学肥料が問題視されているのか?

話を化学肥料の問題にもどそう。なぜ、これまで推進してきた化学肥料が問題視されているのだろうか。

環境負荷については以下、3つに大別される。

1.温室効果ガスである一酸化二窒素の発生要因

一つ目の理由は、気候変動の要因である温室効果ガスだ。気候変動の要因は温室効果ガスにある。

IPCC5(IPCC 第5次評価報告書)によると、農林業・土地利用部門は、世界の人為起源温室効果ガス(GHG)排出量の約4分の1を占める。

林業や土地利用を含まない農業部門に絞った排出量でも、人為起源温室効果ガス全体の約1割を占める。

💡

IPCCとは?

IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change:気候変動に関する政府間パネル)

は、人為起源による気候変化、影響、適応及び緩和方策に関し、科学的、技術的、社会経済学的な見地から包括的な評価を行うことを目的として、1988 年に世界気象機関(WMO)と国連環境計画(UNEP)により設立された組織のこと

さらに、農業部門が排出する温室効果ガス(GHG)の内訳は以下となる。(IPCC AR5第3作業部会報告書から抜粋)

●家畜消化管内発酵:32-40%

●牧草地に置かれた堆肥:15%

●合成肥料:12%

●水田:11%

そう。合成肥料(化学肥料)起因の温室効果ガス(GHG)排出は農業全体の12%を占める。また、合成肥料起因の温室効果ガスは、2001年以降から37パーセントも増加しており、農業部門でもっとも増加量の多い排出要因となっている。

では、化学肥料が原因で発生する温室効果ガス(GHG)とは何だろう?

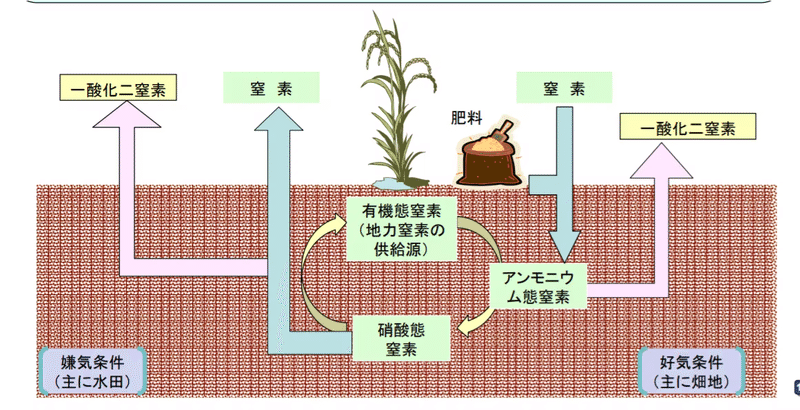

化学肥料には多くの窒素を含んでおり、放置しておくと自然に酸素と結合して、一酸化二窒素(N2O)という温室効果ガスを作る。一酸化二窒素という見慣れない言葉が出てきたが、一酸化二窒素(N2O)の温室効果は二酸化炭素(CO2)の298倍もある。農地に散布した化学肥料は放置すると一酸化二窒素(N2O)を生み出す。

以下の図にあるように、好気条件でも嫌気条件でも一酸化二窒素が生まれているのが分かるだろう。

ちなみに、農業由来の4番目、水田起因の温室効果ガスが11%も占めるのは意外に思うかもしれない。これは、稲わらから発生するメタンガスが原因になっている。稲わらを放置したまま雨が降ると稲わらを微生物が分解し、温室効果ガスのメタンガスが出る。(メタンガスの温室効果は二酸化炭素の25倍程度)

水田での生物学的プロセスの結果に生じる温室効果ガス(メタン)は、農業部門の総放出量の10パーセントを占めている。ちなみにサバンナの草原を完全に燃焼したとしても、その5パーセントにしかならない。

「FAO駐日連絡事務所:農業からの温室効果ガス排出は増加」

2.過剰肥料による環境汚染

次は肥料が周囲の環境に垂れ流すことで起こる問題。

化学肥料は誕生からこれまで使用量が増え続けている。化学肥料が誕生した頃は肥料の使用とともに、収穫量もぐんぐん伸びていったのだが、20世紀後半に収穫高の増加が頭打ちをする。いくら化学肥料の使用量を増やしても、作物の量が増えない。

いくら肥料をあげても、作物が吸収できる量を大きく超えてしまえば、収穫高が増えることはない。

また、化学肥料自体、荒廃した土地であれば収穫高の大幅な増加が望めるが、肥沃な土地に追加しても収穫高は大きく変化しない。

この50年間で、陸上生物多様性が失われてきた最大の要因は生息域の改変であり、その多くは自然・半自然景観を農業利用へ転換したためであった。栄養塩、特に窒素とリンの流出は、その多くが肥料や農地から流出したもので、陸上、淡水、海岸生態系を変化させた主要因の一つである。気候変動は生物多様性の喪失の主な要因となるだけでなく、農業に対しても深刻な影響をおよぼすと予測されている。

環境省「生物多様性と農業」より(2008年の「国際生物多様性の日」)

結局、現代農業で多くの化学肥料を投入しても、作物が吸収できるのは半分に満たないとも言われる。吸収されなかった肥料は、水とともに井戸や川、湖や海に流れていく。

さらに、周囲の環境に流れてしまうということは、土壌に栄養素が残らないということだ。翌年の作物は土壌の恩恵を受けることができない。翌年もまた肥料を投入することになる。この悪循環が起こっている。

肥料や堆肥などをやりすぎると、作物が窒素やリンを吸収しきれずに土の中にこれらの成分が残ります。作物が窒素やリンを吸収しきれずに土の中にこれらの成分が残ります。

土の中に残った窒素は、土の中で硝酸イオン(NO3-)の形へ変わります。硝酸性窒素は水に溶けて容易に土から流れ出ます。地下水や河川などに流れ込むと、周辺の環境、ひいては地球の環境にも悪影響を引き起こします。

(中略)

乳児が、硝酸性窒素を多量に含む水を飲むと、ブルーベビー症候群と呼ばれる病気を発症することがあります。

また河川や湖沼に窒素やリンが多量に流れ込むと、藻類などが繁茂する、いわゆる富栄養化現象が起こります。

農業環境技術研究所 > 環境化学トピックス(2005) > 農業における窒素と環境の関わりより

外部から作物が必要とする以上の栄養を与えれば、過剰な分は自然界に流れ出る。流れ出た栄養が環境や人体へ悪影響を及ぼす。

これが化学肥料が周囲の自然環境へ及ぼす悪影響だ。

3.生物多様性の喪失

さらに、化学肥料の大量使用は、農場の土壌微生物を変え、土壌を酸性化し、微生物に害を与える。

土は、鉱物と有機物と腐植、さらには微生物と水と空気の集合体である。

つまり、土は単に植物の根を固定するだけの粒子なのではなく、植物に必要な養分と水分、空気をあたえ、さらにさまざまな小動物や微生物の棲み家となるところだ。

近代農業では,安価な農産物を安定供給するために、大規模化、連作が重要視されてきた。それに伴い、農薬や化学肥料といった化学物質を大量に利用し、土壌消毒によって土壌病害の原因となる微生物を排除してきた。

一見、合理的に思えるこれらの方法は、しかしながら本来土がもっているべきすばらしい機能を失わせてしてしまっている。

なぜなら、大量の化学物質は,土壌をすみかとする生き物にとっては居心地の悪い環境であり、とりわけ土壌消毒は病原菌だけでなく、圧倒的多数の植物に悪影響を及ぼすことのない「ただの」微生物を抹殺してしまうため、結果的に団粒構造や腐植の供給サイクルを破壊してしまったのである。

「計測と制御 第 52 巻 第 8 号 2013 年 8 月号:「土壌の生物性評価法「土壌微生物多様性・活性値」について」より

一昔前、土壌の肥沃度は、主に①物理性と②化学性に左右されると考えられていた。

①物理性とは、土の硬さや、粒状分布、保水性、排水性のことで、②化学性とは、土に含まれている栄養分や、pH(酸性度)、電気伝導度(EC)のことだ。

しかし、1980年代以降の土壌生態学、微生物学の発展に伴い、第三の”③生物性”の重要性が分かってきた。

③生物性とは土の中に生息する土壌微生物やミミズや昆虫などの小動物の生物世界のことである。

(土壌微生物とは、細菌、放線菌、糸状菌、藻類、原生動物、線虫などの土の中にすむとても小さな生き物の総称)

植物は根を通じて土壌から栄養素を吸収する。しかし、土壌の栄養素を直接吸収できるわけではない。小動物や微生物との相互作用で植物は吸収できる養分を得ている。

例えば、菌に棲みつく菌根菌という糸状菌の一種がいる。

植物の根に共生して土壌からリンなどの養分を吸収し、宿主植物に供給すると共に、植物からは光合成産物などを獲得している。菌根菌が植物に感染することにより、養分吸収能力が飛躍的に向上するほかに、 耐乾性、 耐塩性、 耐病性などのストレスにも強くなると言われる。陸上植物の約8割は、いずれかのタイプの菌根と共生しているとも言われ、植物の成長に欠かせない菌だ。

また、ミミズやシロアリなどの堆積物中に穴を掘る動物も重要な役割を果たす。土壌にミミズがいると、ミミズ孔(ミミズが掘った穴)により、空気と水の通り道ができるし、ミミズ糞が団粒構造を作ることで、土壌の物理性が向上する。ミミズは土壌養分供給能力を向上させ、化学性を向上させることも分かっている。

このように、土壌の有機物(小動物や微生物)との共生の中で作物が育つ環境が作られる。

しかし、化学肥料から栄養素を得ることができると、植物は微生物から栄養素を得る必要性がなくなり、代わりに供給していた滲出液などを止める。微生物と植物との共存関係が崩れ、微生物の棲みにくい土壌が出来上がる。同様のことが小動物にも起こる。

また、化学肥料の大量使用は土壌を酸性化させ、微生物が棲みにくい環境を生み出す。

このように、化学肥料への依存は、土壌の有機物(動物、微生物)の生態系を変えてしまい、土壌から締め出してしまう。過度に化学肥料を与えた土地にミミズやシロアリ、各種微生物が存在しないのはこのためだ。

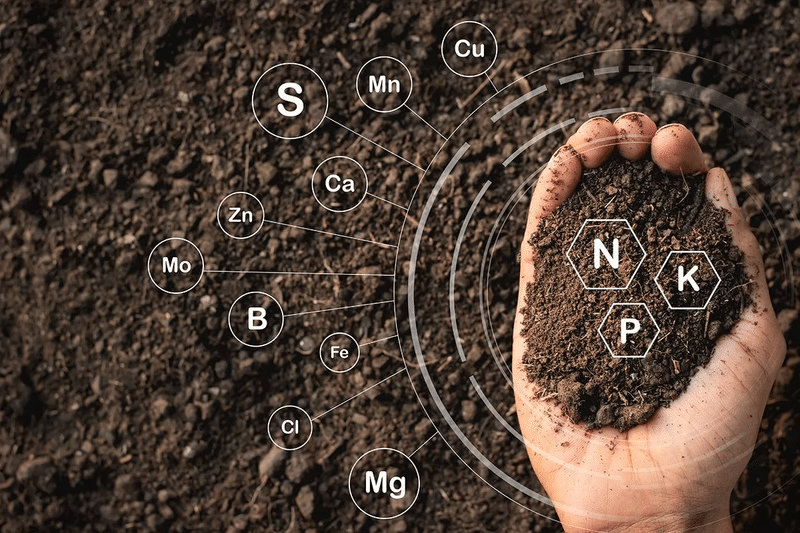

また、植物に必要な栄養素は化学肥料で与えられる主要栄養素(窒素、リン、カリウム)だけではない。それ以外に、微量栄養素(銅やヨウ素、マンガン、モリブデン、亜鉛など)も必要とする。微量栄養素は、微生物や動物が生息している土地では、生態系の中で供給される。しかし、有機物のいない土地では供給されない。

近年の研究で、これらの微量栄養素が収穫量だけでなく、食物の味にも影響するという結果が出てきている。人間にとってのミネラルと同じく、多くは必要ないが健康を保つには必須の栄養素といえる。

化学肥料がやっかいなのは、一度化学肥料を使ってしまうと、化学肥料に依存せざるを得ない点だ。化学肥料を使い、土壌の有機物がいなくなった土地では、有機物がいないため植物は土壌から十分な栄養素を得ることができない。結果、外部から化学肥料にて注入しなければ、発育に十分な栄養を得ることができなくなってしまう。

ここに慣行農法から有機農法・環境保全型農業への転換の難しさがある。転換の難しさについては次稿で詳しく取り上げたい。

化学肥料に依存することで、確かに農作物の収穫量は向上する。しかし、土壌の微生物や小動物を排除してしまえば、本当の意味で持続可能な農業は実現できない。

さて、これまでの3つを纏めると以下となる。

💡

1.温室効果ガスである一酸化二窒素の発生要因

2.過剰肥料による環境汚染

3.生物多様性の喪失

以上のように、温室効果ガス、環境汚染、生物多様性という環境への大きなダメージがあることから化学肥料を削減する動きが加速している。

ここから、ビジネスとしての農業や安全保障の観点から、さらに2つの理由を加えたい。

4.肥料原料の偏在

最初は化学肥料の原料となる鉱石資源など問題だ。

化学肥料は化学的に生成される肥料とはいえ、特にカリウムとリンは自然の鉱石から生成される。

鉱石なので石油などの化石燃料同様に、地球上に無尽蔵にあるわけではない。

それでは、三大栄養素の窒素、カリウム、リンの順に詳しく見ていきたい。

■窒素(N)

窒素は前回出てきたハーバーボッシュ法の誕生から、人工的な方法で大気中の窒素を抽出することが可能となっており、資源の枯渇自体の課題はない。

しかし、窒素肥料を製造する過程で化石燃料(天然ガス、ナフサなど)を多く使用するため、温室効果ガス排出の課題は残る。

■カリウム(K)

カリウムは海水中や土壌中に含まれてはいるのだが、簡単に抽出できない。そのため、化学肥料原料としてのカリウムの9割以上は天然のカリ鉱石に依存している。

カリ鉱石は一部の国に偏在しており、例えばカナダだけで世界の埋蔵量全体の半分以上を占める。

ただ、埋蔵量そのものは今後数十年で枯渇するようなことはない。現在確認されている鉱山だけでも、年間使用量換算で230年以上あると言われている。

安全保障上、一部の地域に偏在していることは課題だが、枯渇の心配はないと言われる。

■リン(P)

深刻なのはリンだ。リンは微量であるが海水中や動物の糞尿にも含まれている。19世紀半ばには海鳥の糞が堆積・固化したグアノがリン酸肥料の主要原料であった。

しかし、グアノが存在するのは南米の一部の国や南洋の島に限られており、40年ほどで資源が枯渇してしまった。現在、化学肥料の原料としてのリンの多くはリン鉱石に依存している。

リン鉱石の埋蔵量も、カリ鉱石同様に偏在しており、モロッコ、中国の2カ国で世界全体の6割を占める。そして、採掘されたリンの約80%が化学肥料として使用されている。

では、リン鉱石は枯渇の心配がないのだろうか?

この時期に,P. Dėry and B. Anderson (2007) (Peak phosphorus. Energy Bulletin. August 13, 2007) は,食料増産のために当面リン肥料の需要は拡大するが,間もなく,リン資源の不足が制約になって,数十年のうちに,リンの生産量や消費量がピークに達した後,急速に減少すると予測した(いわゆるリンのピーク仮説)。他の人達も,リン鉱石埋蔵量は次の世紀には枯渇し,2033-2034年がリン生産のピークになるとの類似した結論に到達した。

こうした研究に基づいて,現在の技術で経済的に利用できるリン鉱石は遠くないうちに枯渇するという見方が一般的になっていた。

「望まれるリンの循環利用」

このように、リン鉱石の枯渇は大きな問題になっていた。現在の経済条件を仮定した場合に、開発可能な埋蔵量は60〜130年で枯渇するという見方が一般的だった。

しかし、その後の研究で、埋蔵量の推定値が大幅に増加し、当面の枯渇は心配する必要がないと修正された。

国際肥料開発センター(IFDC)によると、2010年には推定埋蔵量が600億トンだったものが、1年後の2011年には2900億トンに増加している。

国際肥料開発センターが発表したこの経済的鉱量は,アメリカ地質調査所がリン鉱石の経済的鉱量を2010年まで57億トンとしてきたのに比して,格段に多量である。アメリカの地質調査所は国際肥料開発センターの結果を踏まえて,翌年の2011年の推定値を500億トンに増やした。同様に,ロシア,アルジェリア,セネガル,シリアについても国際肥料開発センターはより高い値を提案し,アメリカ地質調査所はこれを考慮して2011年の推定値を増やした(IFDC: USGS Revises World Phosphate Rock Reserve Estimates Based on IFDC Study )。こうして,世界の経済的鉱量の総量は,国際肥料開発センターが600億トン,アメリカ地質調査所が650億トンと推定し,現在は経済的でないものを含めた資源量は,国際肥料開発センターによって2900億トンと推定されている。

「西尾道徳の環境保全型農業レポート:No.234 リン鉱石埋蔵量の推定値が大幅に増加」

(上記「西尾道徳の環境保全型農業レポート:No.234 リン鉱石埋蔵量の推定値が大幅に増加」より)

現在では、リン鉱石もカリ鉱石同様に、当面枯渇の心配はしなくて良いとの見方が定説となっている。

ただし、カリ鉱石同様にリン鉱石も一部の国に集中しており、資源の偏在の課題は残る。

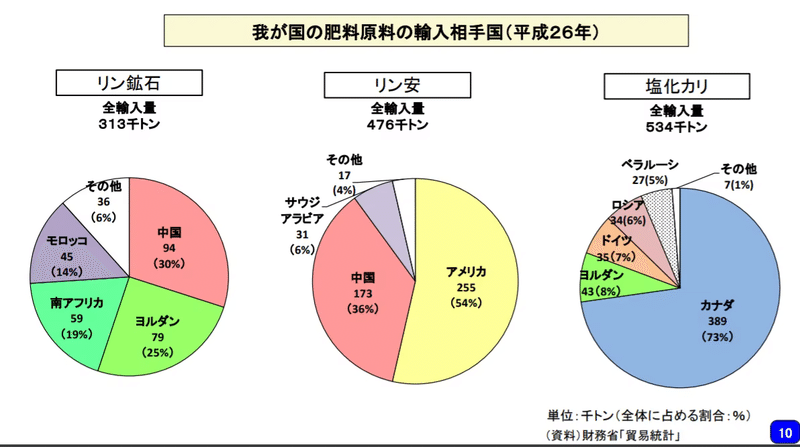

特に日本は、リン鉱石は全量、塩化カリはほぼ全量を輸入に依存している。以下は日本における各肥料原料の相手国とその割合である。

(「農林水産省 肥料をめぐる情勢」より)

どの資源も特定の国に依存しているのが分かるだろう。

今後、各国から肥料原料の輸入に問題が生じると、現在の日本の慣行農法では収穫高が著しく低下してしまう。逆にいえば、少数の国が肥料原料の輸入に制限をかけるだけで、日本は兵糧攻めの状態に陥ってしまう。安全保障上も化学肥料に依存する農業には見直しが求められている。

5.乱高下する肥料価格

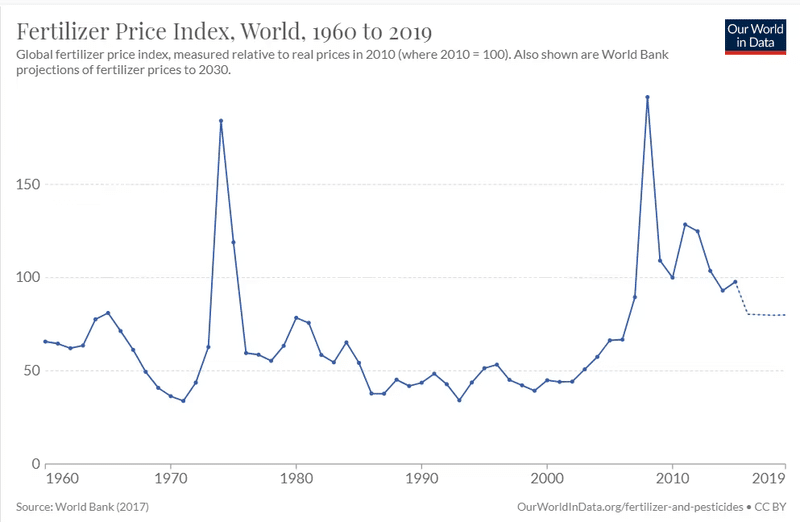

原料が偏在していることに加えて肥料価格が安定しないことも、安全保障そして(産業としての)農業には課題になる。実際に化学肥料の価格は、乱高下を繰り返している。

以下は、世界銀行が公表する1960年以降の化学肥料の価格インデックスの変化だ。価格が中々安定しないのが分かるだろう。

(Our World in DataのFertilizerより)

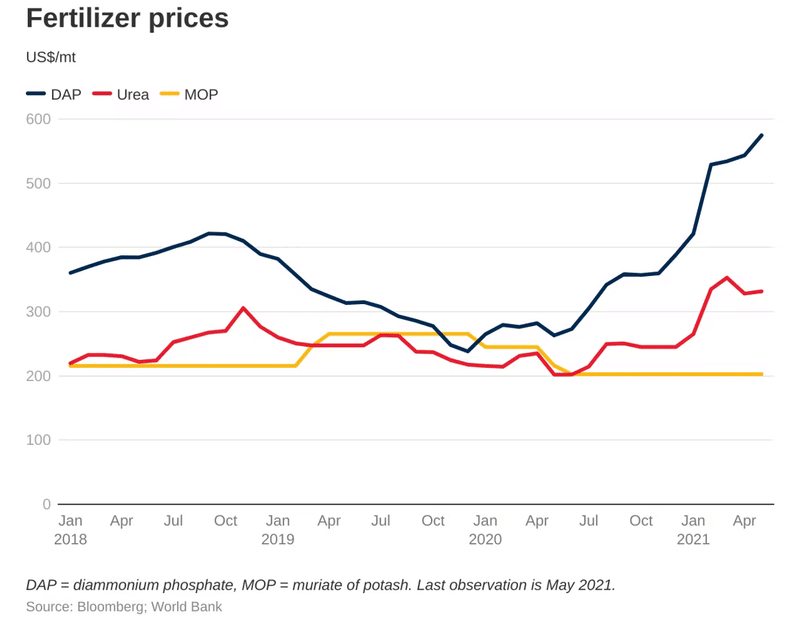

そして、2020年初頭からは高騰を続けている。

以下は、2021年5月の世界銀行、ブルーンバーグのデータだ。

(DAPはリン酸二アンモニウム、Ureaは尿素(窒素)、MOPは塩化カリウムを意味する)

(World Bank BlogsのFertilizer prices to rise moderately in 2021より)

コロナ禍の影響もあり、肥料価格は高騰を続けると言われている。

ほぼ全量を海外に依存する日本において、世界の肥料価格の乱高下は深刻だ。

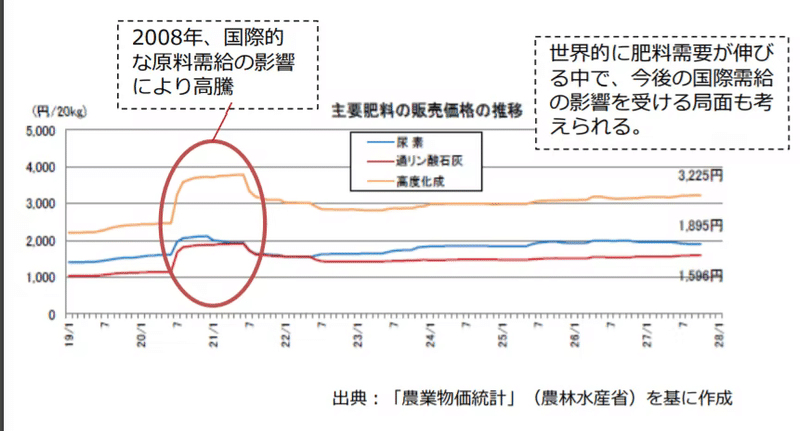

以下は農林水産省の「肥料をめぐる状況と見直しの方向について」のレポートに含まれる肥料の国内販売価格の2007年から2016年の10年間の推移だ。

2008年は世界的な高騰を受けて国内の価格も1.5倍程度に急騰している。その後は安定した様子だが、昨年から国際価格の高騰を受けて日本の相場も上がっている。以下、2021年度の全農(全国農業協同組合連合会)の肥料価格の公表記事だ。

肥料原料の国際市況は、穀物相場の上昇とこれを背景とする世界的に旺盛な肥料需要を受けて昨年末以降急激に値上がりしており、特に尿素・りん安 は、2008年の資源価格高騰時以来の急な上昇(春肥価格設定時の1.5~1.7倍)となっています。加里も、好調な需要を背景に山元は値上げを打ち出しており、肥料の価格構成の6割以上を占める肥料原料の国際市況の上昇が大きく影響しました。

農林水産省の「肥料をめぐる状況と見直しの方向について」の中でも、肥料原料の海外依存度を下げる方向性が示されている。(以下)

💡

• 世界的に肥料の需要が伸びており、将来にわたる肥料の安定供給のためには、海外依存度の高い肥料原料において、国内で調達可能な産業副産物をより一層有効利用することが重要

• 産業副産物を活用した肥料は、安価であり有機物や肥料成分が含まれるため、低コストで土壌の改善に役立つとともに、家畜排せつ物の処理や食品リサイクル等の資源循環にも役立つ新たな肥料原料として有用

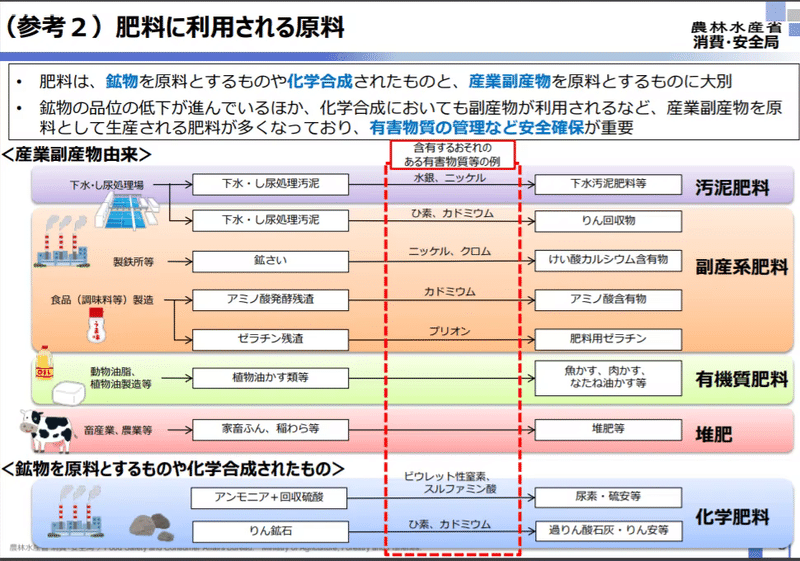

ここで、”産業副産物”という言葉が出てきた。産業副産物とはなんだろうか?

実用的には産業副産物由来の肥料=化学合成されていない肥料と捉えて構わない。

以下の農林水産省のレポートによると、化学合成された化学肥料と、産業副産物を原料とした肥料に大別している。産業副産物由来の肥料には、有機質肥料以外に、汚泥、副産系肥料、堆肥などが含まれている。

※たい肥・米ぬか・家畜ふん尿・下水汚泥などは、有機物質の肥料だが、日本の法律上の区分では”特殊肥料”に指定されており、有機質肥料には該当しない。有機質肥料に該当するのは、都道府県知事登録または農林水産大臣登録のある肥料(普通肥料)に限られる。

まとめると以下のように、環境問題、安全保障などの観点から化学肥料の削減が求められている。

💡

1.温室効果ガスである一酸化二窒素の発生要因

2.過剰肥料による環境汚染

3.生物多様性の喪失

4.肥料原料の偏在

5.乱高下する肥料価格

化学肥料は減らせ!でも食糧生産は増やせ!

化学肥料削減の必要性はわかった。しかし、化学肥料を減らして農産業を維持し、食糧生産を賄うのは可能なのか?農業は、化学肥料を削減しながら、食糧生産を向上させるという課題を抱えており、非常に難しい局面を迎えている。

これまで近代農業は、化学肥料や農薬、機械を用いることで、多収と経済性を目指して推進されてきた。その結果、食糧生産はめざましく増加したが、同時に「持続的な農業生産の危機」、土壌汚染や温室効果ガスの放出による「農業起因の環境問題」が急速に顕在化した。

今後はこれまで以上に、世界の人口成長、世界規模での都市化や所得の上昇による食事の変化、貧困および栄養不良削減の流れの中で、世界の食料需要は増加すると予想されている。

世界人口はこの50年間に倍増しており、2050年までに90億人に達すると見込まれている。また、FAO(国際連合食糧農業機関)の推計によれば、2000~2003年に栄養不良状態にあった人口は8億5400万人で、このうち8億2000万人は発展途上国となる。

食料や飼料用作物の需要は、今後50年で2倍近く増えると予想される。これまで、こうした需要増加に対して、①農業地への転用、②化学肥料や農薬などによる近代農業を組み合わせて収穫高を増やしてきた。

しかし、今後は①農地転用も②化学肥料・農薬も用いることができない。

①農業地への転用

これまでは森林を伐採し農地へ転用してきた。森林は豊富な栄養分を含んでおり、豊かな土壌の農地に転換するのが容易だからだ。

しかし、今後、森林伐採による農地転用は行えない。温室効果ガスを吸収する森林をこれ以上伐採することは難しい。むしろ、温室効果ガス削減(カーボンニュートラル実現)のためには森林面積を増やす必要がある。

②化学肥料の使用削減

そして、これまで見てきたように、化学肥料も減らさなければならない。これまでのように、化学肥料を大量に使うことで収穫高を上げることはできない。

これからの時代、これまで食糧増産を牽引してきた、農地転用と化学肥料という2つの手段を塞がれた状態で、急増する食糧需要に対応しなければならない。

アフリカ大陸は、今後人口が10億人から40億人へと4倍に増加。また経済発展に伴い、食料需要が大幅に急増すると予想されている。アフリカの化学肥料使用量は現代においても非常に少ない。サブサハラ全体で世界平均の1/6。ウガンダは1/20以下だ。(詳細は前回の記事を参照)

そのため、これまで国際開発機関は、「環境も大切だが、まずは生存・生活が重要」の考えから、適切に化学肥料を用いて食糧増産する方向で支援を続けてきた。しかし、ここ数年、その動きにも変化が起きているという。化学肥料の推進から一転、環境再生型農業への方針転換が起こっているという。

この急な変更に、戸惑いを隠せない農家もいるという。長年アフリカの農業支援をしてきた友人から、現場の懸念の声をシェアしてもらった。

💡

これまで開発機関や先進諸国は、化学肥料の使用を促し収穫量を上げる取り組みを推進してきた。しかし、近年の欧米のSustainabilityの流れで化学肥料の使用を制限する動きがアフリカにも起こっている。

地方の農業省の職員や、現場の農民は大きな方向転換に戸惑いを隠せない。依然として化学肥料の使用量は先進国と比べてずっと低い水準だ。先進国が大量に肥料を使ってきた中で、なぜアフリカの肥料に規制をかけるのか?

近年の環境保全型農業(リジェネラティブ農業)が本当にアフリカの多くの地域で有用かつ収穫量向上に寄与するのか?今後の人口増を支えるだけの食糧生産を賄えるのか?、誰も確信を持てていない。

化学肥料は、環境への影響を考えれば持続可能な方法ではないが、

「本当に化学肥料を止めても食料需要を賄えるのか?」

「賄えなかった場合に、どう未来の子どもたちへ責任を取るのか?」

「深刻な食糧不足から争いを招くことを防げるのか?」

という疑問に誰も明確に答えることができない現状は、非常に悩ましい問題である。

いずれにせよ、先進国だけでなく、アフリカ含めた全世界で慣行農法の見直しが起こっていることは頭に入れておきたい。

化学肥料がダメなら、有機肥料を増やせばいい?

以上のように、化学肥料を使用し続けるには課題が山積みであるのは分かった。

農林水産省も化学肥料の使用を控え、国内で調達可能な有機物、産業副産物を活用した肥料の推進を進めている。

💡

(再掲)

• 世界的に肥料の需要が伸びており、将来にわたる肥料の安定供給のためには、海外依存度の高い肥料原料において、国内で調達可能な産業副産物をより一層有効利用することが重要

• 産業副産物を活用した肥料は、安価であり有機物や肥料成分が含まれるため、低コストで土壌の改善に役立つとともに、家畜排せつ物の処理や食品リサイクル等の資源循環にも役立つ新たな肥料原料として有用

2019年の農林水産省「肥料を巡る状況と新たな肥料制度について」より

素人考えでは、化学肥料に課題があるならば、有機肥料を使えば良いではないか!と思いたくなる。

「化学肥料の削減の流れで、化学肥料の価格が上がれば、資本主義の経済から、自然と有機肥料に流れるのではないか?」

「要は環境コストを加味しないで化学肥料の値段を決めていたのだろう? 今後、環境負荷コストを内在化したら化学肥料の値段は今よりもずっと上がる。そうしたら、有機肥料が使われるのでは?」

しかし、現実はそう動いていない。生ゴミ(食品残渣)から作られた有機堆肥は需要がなかったり、作っても捨てられている現実がある。

以前の生ゴミ処理の記事でも取り上げた、韓国の先進事例。韓国では生ゴミのリサイクル率95%を達成している。(生ゴミのリサイクル率95%を達成した韓国の事例)

驚異的なリサイクル率を誇る韓国でさえも、リサイクルされた堆肥や飼料は売れ残り、捨てられてしまう現実がある。

なぜ、有機肥料は捨てられてしまうのか?化学肥料の代替にならないのだろうか?

次回、慣行農法と有機農法、環境保全型農業、環境再生型農業(リジェネラティブ農業)の違いについて詳しく述べる事で、有機肥料への移行の課題について迫りたい。

記事を読んでいただきありがとうございます!サポートしていただけると、より良い記事の励みになります!