武市好古「アート・ブレイキーに競馬が好きかと訊ねたら」を読んだ。

1992年発行の本で、1985年〜88年まで雑誌「優駿」に連載されたエッセイ「競馬場に連れてって」三十数編、及び、著者の武市好古氏と阿佐田哲也の対談が収録されている。

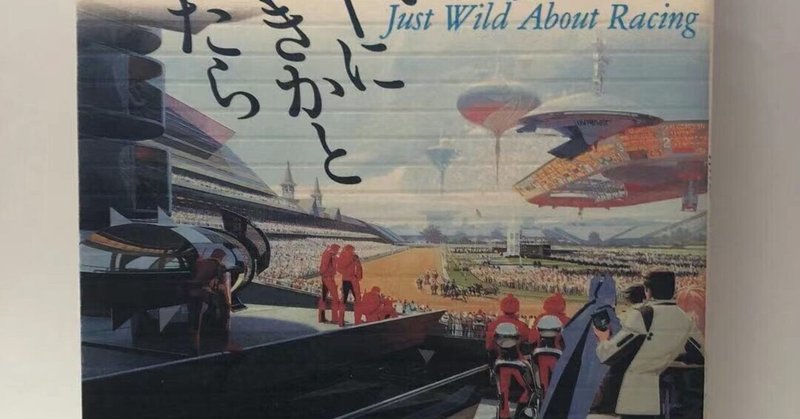

表紙のSFっぽいイラストは、映画「ブレードランナー」のプロダクションデザインで有名なシド・ミードという人の作品だそうで、”2075年の第200回ケンタッキーダービー”が主題となっている。(空に浮かぶのは、宇宙船型トータライザーで、出走馬名や所属厩舎などの情報が実況画面とともに映し出されている。)

著者の武市さんは演出家・評論家で、1992年に亡くなっている。どうも、この本は亡くなる直前に出版されたようだ。

この本のタイトル「アート・ブレイキーに競馬が好きかと訊ねたら」は、最初に収録されているエッセイのタイトルでもある。

アート・ブレイキーは、ジャズの名曲「Moanin'(モーニン)」が有名。ジャズについて詳しくないけど、この曲のイントロを聞けば、誰もが「あー、あの曲」と思うのでは?

(最近、アート・ブレイキーとユニクロのコラボTシャツなんてのもあった。)

「アート・ブレイキーに競馬が好きかと訊ねたら」とは、たとえとかではなく、著者の武市さんが本人に実際に聞いた事で、答えは「首ったけ」だったという事で、実に冗舌に競馬についてのエピソードを披露される、というエピソードが紹介されている。(ところで、この「首ったけ」という表現、最近あまり使わない。昭和の表現なのかな、、)

競馬好きのアート・ブレイキーが好きな券種で、「ピック6」というものが出てくる。これは第2レースから第7レースまでの勝ち馬を当てるというもので、もし当てるととんでもない配当になるという。

本の中では、武市さんが「こういう馬券を日本でも売って欲しい」とアピールしている。時は経ち、今や日本にも「WIN5」というメーンレースまでの5レースの勝ち馬を当てる高難度・高配当の券種が販売されている。

武市さんはこれ以外にも、JRAもスーベニアショップを作ったらどうか、と提案しているが、これも今や「ターフィー・ショップ」という形で実現している。

また、女性騎手の登用を、とも主張しており、これも(まだ存在感は物足りないところはあるが)、実現していると言えるだろう。

こういう先人の競馬ファンの色々な主張を経て、いまの競馬の形がだんだん出来上がってきたのだろうな、などと思った。

他にはこの武市さん、対JRAではないが、テレビの競馬中継(当時は「チャレンジ・ザ・競馬」という番組だったようだ)の構成・演出に文句をつけたり、吉永みち子氏の自伝エッセイ「気がつけば騎手の女房」のテレビドラマ化について、幼稚なホームドラマに貶めた、などと基本、辛辣である。

これらの辛口メッセージは、そう主張することで当事者になんらかの形で耳に届いたり、間接的に改良・改善に繋がれば、という意図があってのことなのだと思う。(また、時代背景的に、そういう辛口メッセージの往来を許すというか、むしろ社会がそういうものを要請していたのかもしれない、なんて思ったり。)

現代は、何かと炎上騒ぎが怖い世の中になってしまい、こういう奔放な主張はしにくくなっている気がするので、小気味よく感じながら読んだ。

ちょっと引用すると、以下のような部分、小気味よい。

いまの世の中は、みんなが同じものを食べて、同じレベルの生活をして、同じことを考え、ついでに同じ顔をしているという、よく考えると気味の悪いことが当り前のようになっている。誤った民主主義の弊害が出てきているのだ。

小学校の運動会で一番気に入らないのは、競争などで一着の子供に賞品を出さない事である。賞品もないし栄誉をたたえてもくれない。なんのために人より速く走ったのかわからない。勉強はできなくとも走るのだけは人に負けない子供が、年に一度スターになれる日(勉強はできるが走るのは苦手の子供が悲しい思いをする日でもあるのだが)をいまの学校教育は無視している。

子供たちの能力を差別しているのである。学校給食が味覚の個別性をスポイルしているのと同じように、個性や能力の均一化は、人間をダメにしてしまう。平凡な人間ばかりになってしまったらその国はおしまいだ。

あとは、もともとエンタテイメントの世界の人だけに、演劇や映画に造詣が深く、このように自分の願いについて書いている。

競馬の持つ文化性に心をひかれているぼくは、映画はもちろん、絵画、文学、音楽などとサラブレッドのフュージョンがもっともっと行われることをいつも願っている。

本の中で、スタンリー・キューブリックの「現金に体を張れ」という映画の話が出てくる。(武市さんのこだわりがキューブリックの表記にもあり、「キューブリックではなくクブリックと表記するのが正しい」と主張し、本の中ではそう表記している。)

この映画、競馬場の売り上げを強奪する話で、武市さんは最初に封切りの時に観た時は自身が競馬ファンではなかったが「秀作」だと思い、その年の「ベストワン」に評価したという。その後ときが経ち、競馬ファンになったあと、29年ぶりに見直しても、やはり「秀作」だったという。

自分も、ずいぶん前にこの映画を見て面白かったと記憶しているが、また見直したくなった。

他にも、武市さんが大切にしているという画集、<クラシック・ライン>、<ディケイド・オブ・チャンピオンズ>の作者であるリチャード・ストーン・リーヴスに会い、「あなたの絵を描く姿を記録映画にしたい。」と直接交渉し話をまとめるエピソードが出てくるが、この画集を見たくなったりもした。(競馬古書専門店の蓑虫屋さんで販売しているのを発見したものの、ちょっと高いので保留中。。)

とりとめのない記事になってしまったが、この本をきっかけに読みたくなった本や、見直したくなった映画がたくさん。(「ブレードランナー」も、DVDを持っているのでまた見直そうっと。)

最近、書きたいネタはいろいろあるのに、短い時間でうまくまとめられない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?