フランク・ロイドです。CERN(セルン、欧州原子核研究機構)、KEK(高エネルギー加速器研究機構)、スーパーカミオカンデ、多元並行宇宙(マルチバース)間の記憶転移、縄文海進と古神…

- 運営しているクリエイター

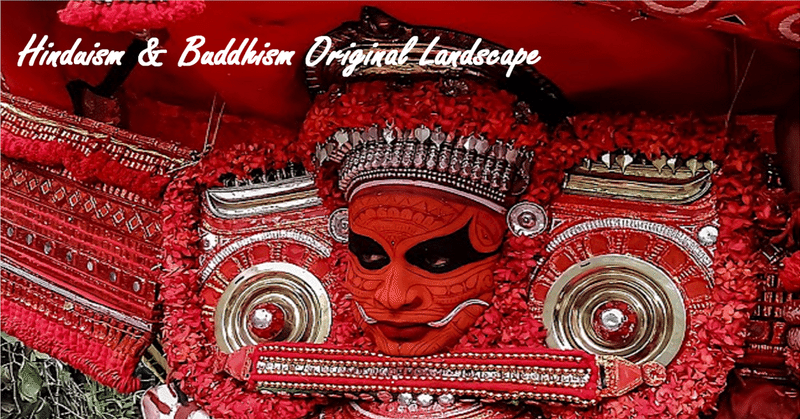

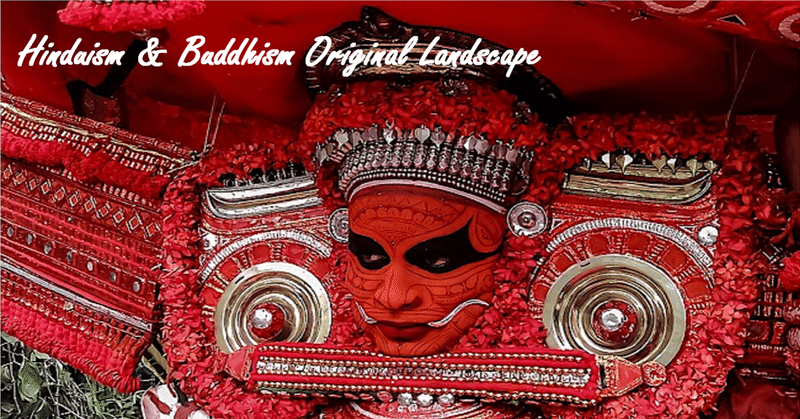

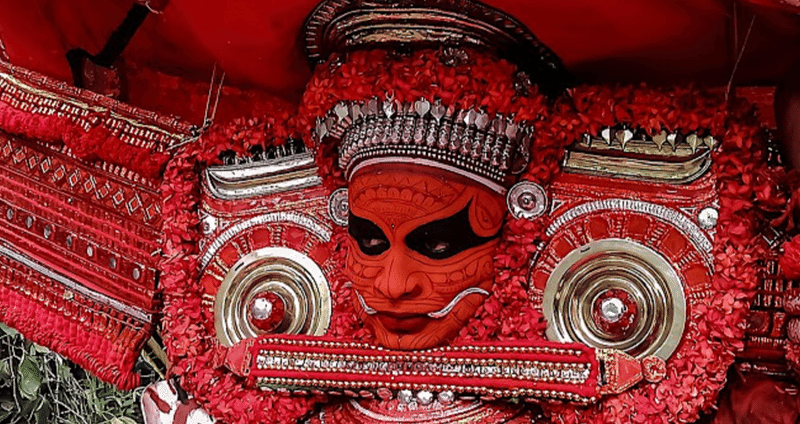

#ヒンズー教と仏教の原風景

精進料理 ー 肉食は、絶対禁止という訳じゃない。初期の仏教においては「不殺生の戒を犯さない布施の場合は肉食してよい」という考えがあった。それってのは、「三種の浄肉(さんしゅのじょうにく)」

仏教においては、バラモン教のように断食修行で悟りを積むのはお釈迦さんもトライして挫折したので無理、と考えている。 心身の健康を維持し、修行を続けるために最低限必要な食欲を満たすことはオッケーである。オッケーじゃないのは、欲望のままに過度に食べすぎたり、食について選り好みをして美味を求めたりという、「食」に対する執着である。つまり、食への執着なく、与えられた最低限の食物を摂取するというのが、仏教の「食」に対する基本的な姿勢。 上座部仏教(小乗仏教、タイ、スリランカ、ミャンマ