ヒンズー教と仏教の原風景ⅩⅢ

「結集」という言葉ひとつとっても説明が難しいですね。仏典の編纂会議をしていただけじゃなくて、言語のチェンジ、翻訳作業(マガダ語→パーリ語→サンスクリット語)も含まれています。また、仏陀はインド人です。王族ですので、カースト上位のアーリア人の血が濃かったでしょうが、でも、インド人ですよ。日本の仏像みたいな容姿じゃありません。白人みたいに描かれるキリストみたいなもんです。誤解を生みます。

●そもそも仏陀は何語を話していたのか?

サンスクリット語は、普通の会話では使いません、文語です。

ラテン語も似たような言語です。しかし、ラテン語というと、能で演者が話す言葉、能の謡曲みたいで、とってもじゃないが、普段の女将さんと旦那の会話にそんな言葉は使いません。

ですので、日本の例で言えば、お手紙は漢文や能の謡曲調で書いても、女将さんが亭主に浮気を責める時に、

「これにつけても口惜しや。使いをなして夜もすがら。娼家によりて娼婦を抱き、口惜しや」

「さてはその夜の御遊びなりけり。娼家の内にさも面白き笛の音の、道の端まで聞こえしは」

なんていいません。これじゃあ、上品すぎて、旦那の買春を責められません。

古代ローマ人も同じ。普段の会話は、ラテン・ファリスク語群という言語の中の俗ラテン語というベランメエ言葉を使っていました。この言葉が現在のロマンス語(イタリア語、フランス語、スペイン語など)になりました。

じゃあ、サンスクリット語も文章のみなら、仏陀は何語を話していたのか?

仏陀は紀元前五世紀頃、シャーキャ族王・シュッドーダナの長男として現在のインドに近いネパール南部のタラーイ地方にあるルンビニで生まれました。仏陀は現在のネパール国境付近のカピラヴァットゥで、中堅国家であった釈迦族の出身です。インド人です。日本の仏像を想像してはいけません。キリストがパレスチナ人なのと一緒です。

今のスリランカに伝わる経典の言葉のパーリ語はもともとインドの北西部で使われていた方言でした。俗語ですね。仏陀の本名のゴータマ・シッダッタもパーリ語の発音(サンスクリットではゴータマ・シッダールタ)。

じゃあ、第一結集、第二結集の言葉がパーリ語だから、仏陀もパーリ語を話していたか?というと、そうじゃないらしい。

パーリ語はインドの北西部の方言なのに対して、インド・ネパール南部はインドの北東部。釈迦族の国は中堅国家で、それよりも大きな国はマガダ国という釈迦族の敵国。しかし、インド・ネパール南部では、そのマガダ国のマガダ語が広い地域に通用していたようです。だから、仏陀もマガダ語を話していたのでしょう。

仏陀の弟子たちも信者も話せるのはマガダ語ですので、仏陀が教養高く、サンスクリット語で書かれたヴェーダの言葉をわかっていても、下々の者はそんなの理解できない。だから、仏陀の説いた言葉はマガダ語で、仏陀から直接説話を聞いた高弟が口伝として伝えた言葉も最初はマガダ語だったのでしょう。

信長や秀吉が「ダギャー」の名古屋弁、家康が三河弁で話していたようなものです。キリストだって、アラム語(セム語系言語。ギリシャ語は印欧語)を十二使徒と話していて、口伝の聖書もアラム語だったのを教養ある古代ローマの属州キリキア生まれの聖パウロが文書として聖書をまとめたときにギリシャ語(当時はラテン語よりも高級言語と思われていた地中海地域の共通語)で書いたみたいなものですね。

●口伝のマガダ語止め!パーリ語にしよう!

しかし、仏陀入滅の後の直接説話を聞いた高弟たちが作った第一結集の頃、口伝のマガダ語を文書にしようとしても、話し言葉ですからベランメエです。格調高い言葉とは言えない。第一、インド北東部の狭い地域で使われているマガダ語では、インド北西部の人はチンプンカンプンです。かといって、庶民はサンスクリットなんて高級な能の謡曲のような言葉はわからない。

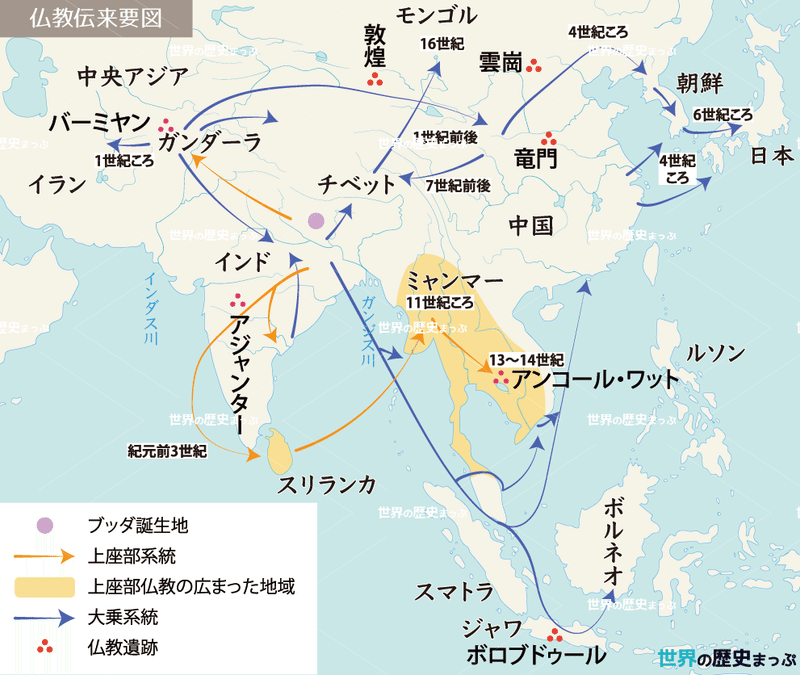

同じ俗語だけど、インド北東部でもある程度わかり、インド北西部では普通に使ってて、マガダ語よりも多少上品なパーリ語にすべえ、と仏教教団の面々は考えました。それで、仏陀入滅百年後の第一結集の頃の仏典はパーリ語で決まり!となりました。今のスリランカ、ビルマ、タイ、カンボジア、ラオス地域の仏典もみなこのパーリ語。だから、仏陀の言葉が色濃く残っています。

●パーリ語も止め!サンスクリット語にしよう!

仏陀入滅後百年の頃に編纂された第二結集の仏典は、さすがにパーリ語だって俗語なんだから、サンスクリット語も合わせて格調高くすべえ、ということで、徐々に仏典が書き言葉のサンスクリット語になってきます。庶民はもちろんチンプンカンプンですが、チンプンカンプンであるほど有難がるのも庶民。それを偉そうに仏僧がサンスクリット語をその地方地方の方言で説話として説明してました。ここまでは仏教教団が仏典の編纂の中心。

さらに、仏陀入滅ニ百年後、紀元前三世紀の頃、マウリヤ朝第三代のアショーカ王が仏教教団とともに編纂したのが第三結集。これはサンスクリット語になっちゃってますね。

「第四結集」は、南伝では、紀元前一世紀、スリランカのヴァッタガーマニ・アバヤ王(紀元前89~77)の治世に、スリランカのアルヴィハーラ石窟寺院にて、五百人の比丘(仏僧)を集めて第四結集が行われたとされる。釈迦入滅四百年後です。これはパーリ語のまま。

※「第四結集」の記述に誤りがあったので訂正いたしました。

●スリランカへの仏教伝来

紀元前三世紀、マウリヤ王朝の第三代にアショカ王が即位しました。アショカ王はインド史上、はじめて統一国家を築いたことで有名です。アショカ王はインド各地に仏塔を建立し、海外へも仏教の伝道団を北はガンダーラ、カシミール、南は南インドのデカン、スリランカ、カンボジアなど広範な地域に派遣して、仏教の保護と流布に努めました。

紀元前三世紀中頃、アショカ王はスリランカに伝道団を派遣しました。伝説では、アショカ王の王子のマヒンダがスリランカのデーヴァーナンビヤ・ティッサ王に会って、王は仏教に帰依し、首都アヌラーダプラに大寺(マハー・ヴィハーラ、現存してます)を建立するなど篤い保護を行なったといいます。マヒンダの妹のサンガミッター尼も十一人の比丘尼(尼さん)と一緒に、ブッダガヤの菩提樹の若木をたずさえスリランカに来島し、

スリランカにおける比丘尼教団(尼寺)の基礎を作ったと言います。この時の仏陀が悟りを開いたと言われている菩提樹から分けた若木は、今でも大寺(マハー・ヴィハーラ)に現存しています。オリジナルの菩提樹は枯れてしまっています。

・・・全然、密教とかタントラに行き着かない・・・_| ̄|○

サポートしていただき、感謝、感激!