03号編集日記 0907-0913

11月販売予定の「ベレー帽とカメラと引用」03号の製作・編集・進行具合などをメモした日記です。イニシャルだとMさんやKさんが多くなってしまうので、某さんや某某さんを増やしてみました。

↓

0906

23:00からのラジオに備えて待っていると某さんが「みいなとルーチ」について言及されていた。自分もまさに聴いていたのでびっくり。S氏から貰ったとのこと。聴いていたらサイダーの歌もあった。

0907

昨日から「03号編集日記」をnoteに公開することにした。もちろん、問題になりそうな部分はマイルドに、当たり障りなく調整する。いずれノーカット版を出してもよい。また昨年から書いているメモも随時、noteに出せるかどうか判断しながら公開してもいい。

文学フリマ東京で販売する際に、先日の某さんや某さんなどが売り子にいたらお洒落な感じになる。ベレー帽をかぶってマスクをしていたら、その図を想像するだけで「FGのZINEですよ~」というオーラを感じる。こうでなければいけない。絵的には自分をそこに入れたくない。

0908

世間全体の「これは性的な象徴を暗示している」という共通認識、了解の程度はどのくらいなのか。スネークマンショーのロケットが発射するコントとか、「宇宙戦艦ヤマト」の波動砲とか、わかりやすい例を実際に聴かせたり見せたりして「ほらね」と普通の人に示すと、どうなるのだろうか。「わかってるよ」なのか、そうでもないのか。

理解してもらうために「皆さん、いかがですか?おわかりですか?これはこういう意味ですよ?」などとしつこく問いかけたら、変態の国から変態を広めにきた使者みたいになってしまう。

適切な加減で「見る」「聴く」「認識する」の受け止めレベルの切り替えができないと、何でも差別で何でもエロで、何でも不謹慎になってしまう。見方によっては東京タワーもバナナも郵便ポストも水鉄砲も卑猥で不謹慎だ。

と考えつつ「ニュー・ジャズ・スタディーズ」のファルス云々という論考を読む。

noteのPVの数は、自分が「週」単位の数字しか見ていなかったため少なく感じられたようで、実際には一記事で数十~数百くらいは読まれていた。しかし、勘違いしたためにこの日記を始めることに繋がったのでよしとする。

「ピクニックは早すぎる」はもしかするとチャンドラーの小説に出てくる有名なセリフ「ギムレットにはまだ早すぎるね」が元になっているのでは、と以前(1990年頃)悩んだものだが、内容が無関係すぎると考えて却下してしまった。

しかし2020年のいま思えば、小沢健二はチャンドラーが好きだというし、音に敏感な人ならどことなく通じるものを感じてもさほど不自然ではない。こういう引用とも、ほのめかしとも言えないようなレベルのぼんやりとした通じ方というものは確かにある。

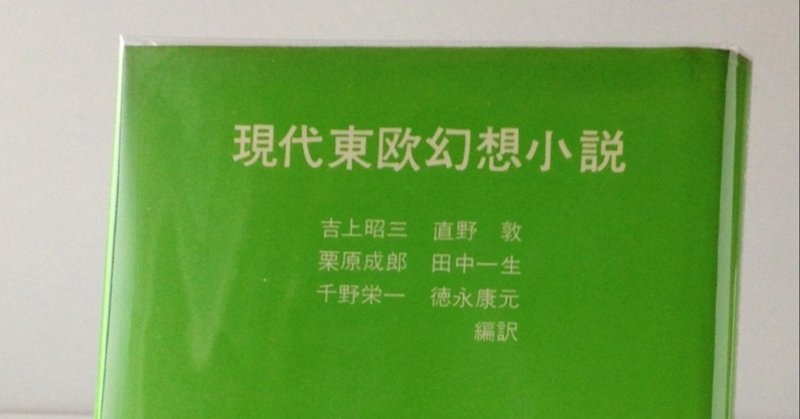

この曲のタイトルは当初「そうはいっても飛ぶのはやさしい」だったそうで、同名の小説がイヴァン・ヴィスコチルという東欧の作家にある(白水社刊「現代東欧幻想小説」に収録)。

この話題は、短い考察としてまとめるべきかもしれない。サリンジャーや、逃避する感覚の萌芽として。ディックやバラードやその他、やがては「カメラ・トーク」へと通じる要素もあるので、03号に混ぜてみることにする。

「普通の人の音楽遍歴」は、それだけをまとめた本にしてもきっと面白い筈でしょうという意見があって、自分も10~20名分くらい集まれば考えてもいいと思っている。

募集して聞き取りして原稿を作って、という作業をテキパキと行えたとして、早くても1,2年はかかるだろう。遅くて3~5年くらいか。

そのためのインタビューを公開イベント的にやるとか、遠征するとか、zoomを使うとか、経緯をnoteで公開するとか、いろいろと考えられる。

損得抜きで、単純に音楽遍歴を聞くだけでも「意外なつながり」「笑える話」「ありえないエピソード」がゾロゾロ出てくるものなので、やはり事実は小説よりも奇なりと言える。

日本は狭いというが、狭いようでかなり広く、広いようでかなり狭い。地域性を実感できる点もいい。そのうち自薦他薦を問わず公募したい。

0909

某さんに初めてお会いした時に「そうはいっても飛ぶのはやさしい」の話をされていたことを思い出した。その時はタイトルを聞いて、エリカ・ジョングの「飛ぶのが怖い」と勘違いしていた。某さんも「きっとそうだ」と仰っていた。いかにも「若き日の小沢健二が読んでいた」っぽさ満点の70年代のアメリカの小説なので仕方がない。

某某さんのラジオ番組あてに本を送る。02号だけお送りする。

ドミューンのトークは後から見ても面白いが、視聴者の知識の多寡や理解力に左右される部分が大きい。かといって丁寧に若い人向けのガイドをする番組ではないし。ある重要人物やゲストを基準にして、「1972年=〇〇さん27歳」といったテロップを出すとか。年表を常に出すとか。

0910

「ドゥワッチャライク」を概観するガイド風の記事を書くつもりでいる。あの連載は160回くらいまで続いたような気がしていたが、75回+特別回なので、急に肩の荷が下りた。★3つを20回分くらい選ぶこと。

ジブリの月刊誌「熱風」を定期購読している。松本隆に関する連載は松田聖子編がほぼ終りらしい。安野モヨコのインタビューがあって、セツ・モードセミナーに通っていたとか、岡崎京子の事故の話題など、微妙に当時のFGと重なる人脈や事物がある。そういえばエヴァンゲリオンのブームに嵌る人もかなりいた。

01.02号をまとめて購入する人用にポストカードを作ってもらっている。そのポストカードを海外に送ることで読者参加企画ができる。海外在住の知人の、そのまた知り合い(たとえば知人がイギリスにいて、その人の知り合いのイギリス人)くらいの人にFGを勧めるとどうなるか、というレポートのようなもの。調べてみると海外のどこの国に送っても70円で済むとか。

国内でも良いのだが、どんな反応が来てもそこそこ予想がついてしまう。

図書館に「ウィニー・ザ・プー」があったので借りる。昔、岩波版で読んだがこれは新訳。 石井桃子の「プーと私」、他にコルソン・ホワイトヘッド「地下鉄道」、山本貴光「マルジナリアでつかまえて」も借りてくる。

0911

ツイッターで「進研ゼミの漫画がきっかけでフリッパーズを知った」という発言をたまたま発見。

インスタのその人のコメントによると「とり・みきの「クレープを二度くえば」という漫画(進研ゼミに掲載!) が、わたしがフリッパーズを聴くきっかけになりました。」

トラットリア回顧方面でもドミューンの方でも「デス渋谷系」が話題になっているが、94-96年あたりの悪趣味ブーム的な流れと渋谷系のつながりは、これまで考えていなかった。

料理の過程であく抜きが必要になるのと同じで、コーネリアスは毒気のある表現を一度は吐き出して、デトックスして、すっきりしたからこそ97年の壮麗な「ファンタズマ」、禅のようにシンプルな2002年の「Point」を産み出せたのではないか。

その頃の小沢健二は94年に「LIFE」なので、最もキラキラした、能天気な王子様と思われていた時期である。ここだけ比較すると対照的なようだが、小沢健二はおそらくFG解散~ソロ一作目が出るまでの間に、毒気や怒りや混沌を内向的に抑え込んで解毒してしまったようなところがあって、それが結晶となったのが「犬キャラ」ではないか。

「Point」のシンプルな静けさを10年ほど先取りしていたと言えなくはないし、コーネリアスがそこに追いつくために10年ほどの紆余曲折があったと見ることもできる。そう考えると、ブギーバックのコーネリアス版がややチグハグで上滑りっぽい印象だったのも理解しやすくなる。

0912

ファンのうち頭の中がハートで満たされているタイプと、ハートがやがて「?」になるタイプがいるとして、某某某さんと自分の話が合ったのは「?」の系統の興味が一致したからだと思う。お互いの好奇心にお互いが火をつけてしまったような。

「 Kaede「秋の惑星、ハートはナイトブルー。」の発売を記念し、9月12日(土)13:00から、Kaedeと今作のプロデューサー染谷大陽さん、角谷博栄さんを迎えたトークショーをYouTube生配信にて行います。」

というイベントを見る。染谷さんは他の人が褒めている曲をはっきり「嫌いだ」と断言するのでしびれる。「アイドルは地声で歌うべき」という考え方に興味を示してもいた。

今日はドラクエウォーク一周年の記念日で、ゲーム内の記念イベントでスライムの子供を育成することになった。「スラぽ」と命名する。

「コーネリアスのすべて」正・続を少々読み返す。

文系に限ると、サブカルチャー研究にしても、大学や院の研究にしても、義務教育の頃の基礎的な勉強にしても、どれも本当の学問ではないような気がして仕方がない。

一定の範囲の知識を覚えたり、読んだり、整理したりするだけで、実質は頭のトレーニングやちょっとした作業にすぎない。範囲が決まっている暗記テストなど、事前にカンニングしているようなものだ。創作者の私生活や創作過程を後から知ったうえでの論評というのも、後出しジャンケンで勝ったような後ろめたさがある。その後ろめたさがないふりをしてはいけない。正しくしっかりと持っていた方が謙虚になれる。

0913

雑誌の切り抜きを読み返していると、「愛読書」という質問に対して、小沢健二は海外の作家(チャンドラー、ボリス・ヴィアン、アーサー・ランサム等)と並べて「狂風記(石川淳)」を挙げている。これは今まで考えもしなかった。

↓

続きはこちら!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?