【「嗜む」のすすめ】方法の将来に焦がれ本を嗜む

私達が密かに大切にしているものたち。

確かにあるのに。

指差すことができない。

それらは、目に見えるものばかりではなくて。

それらを、ひとつずつ読み解き。

それらを、丁寧に表わしていく。

そうして出来た言葉の集積を嗜む。

・

・

・

■テキスト

「[増補版]知の編集工学」(朝日文庫)松岡正剛(著)

本書刊行時の時代背景と執筆時の思い、そして、今回、増補した制作経緯を明かし、あらためて「知の編集工学」で問おうとしたメッセージを、以下の5つの視点で解説しています。

1.「世界」と「自己」をつなげる

2.さまざまな編集技法を駆使する

3.編集的世界観をもちつづける

4.世の中の価値観を相対的に編み直す

5.物語編集力を活用する

これらの視点の大元には、「生命に学ぶ」「歴史を展く」「文化と遊ぶ」という基本姿勢があることも、AI時代の今こそ見直すべきかもしれません。

■方法の将来

松岡さんは、古い話ではあるが、パソコンの機能として、アップル社のマッキントッシュコンピューターの「ハイパーカード」を面白いといって紹介していた。

当時、マッキントッシュは、理科系の技術者が愛用するパソコンで論文書きには欠かせないツールであった。

マッキントッシュは、あくまで近代的自己を理想の前提として、自分でファイルやスタックやハイパーカードを充実させ、自分なりの編集機能を目指したパソコンである。

ところが白紙の自己は存在しないし、誰でも編集途上にあるのだから、それをどうするかは不明である。

日本の和歌は、月次や先歌取り、歌枕とかいう文化伝承の上に立っているので、白紙からは出発しない。

ようするに、物語的構造がパソコンにはない。

知的編集システムが存在しないのである。

藤原定家など新古今派の歌人は、現場で歌を詠んでいたのではない。

すべて歌文化の集大成的知識の上に立って創造しているのである。

編集工学では、知的編集システムの構築に、つぎのようなアプローチを試みた。

このへんから、かなり専門的な術語が氾濫して分り難くなるので、サワリだけを記すに留める。

①知識をアルゴリズムで並べ替える方法である。

人工知能型の知識工学、ソフトウエア工学の試みである。

②知識をハンドリングする方法に、人間と和解するコンピューターのOSを開発すること。

③知識の仕組みそのものをアルゴリズムに埋め込むこと。

編集工学の目指す方向はこの方向である。

言語システムはひどくあやふやなもので、意味はどのようにも第2、第3の意味を引き出せる。

それが編集工学の付け入る隙で、意味の科学は関係の発見である。

絶対的な客体(オブジェクト)なんてどこにもなくて、あるのはオブジェという印象にすぎない。

それが個人によって様々に違うのだ。

編集は、恣意的に創発(相転移)するだけでなく、観察しているだけで対象が移り変わるので、どこかに創発性が生じるのである。

自然、生命、人間、社会、歴史、文化、機械を見る視点は、その人の編集思想の立脚点でもある。

いわゆる切り口である。

■11夜110冊目

2024年4月18日から、適宜、1夜10冊の本を選別して、その本達に肖り、倣うことで、知文(考えや事柄を他に知らせるための書面)を実践するための参考図書として、紹介させて頂きますね(^^)

みなさんにとっても、それぞれが恋い焦がれ、貪り、血肉とした夜があると思います。

どんな夜を持ち込んで、その中から、どんな夜を選んだのか。

そして、私達は、何に、肖り、倣おうととしているのか。

その様な稽古の稽古たる所以となり得る本に出会うことは、とても面白い夜を体験させてくれると、そう考えています。

さてと、今日は、どれを読もうかなんて。

武道や茶道の稽古のように装いを整えて。

振る舞いを変え。

居ずまいから見直して。

好きなことに没入する「読書の稽古」。

稽古の字義は、古に稽えること。

古典に還れという意味ではなくて、「古」そのものに学び、そのプロセスを習熟することを指す。

西平直著「世阿弥の稽古哲学」

自分と向き合う時間に浸る「ヒタ活」(^^)

さて、今宵のお稽古で、嗜む本のお品書きは・・・

【「嗜む」のすすめ】方法の将来に焦がれ本を嗜む

「地獄の楽しみ方 17歳の特別教室」京極夏彦(著)

「クレイジーな人たちへアップル宣言」(ポケット・オラクル)アップルコンピュータ(著)真野流/北山耕平(訳)

「「おかしな二人組(スゥード・カップル)」三部作 (特装版)」大江健三郎(著)

「江戸鳥類大図鑑 THE BIRDS AND BIRDLORE OF TOKUGAWA JAPAN」堀田正敦(著)鈴木道男(編)

「鏡の国のアリス」キャロル,ルイス(著)シュヴァンクマイエル,ヤン(画)久美里美(訳)

「不思議の国のアリス」キャロル,ルイス(著)シュヴァンクマイエル,ヤン(画)久美里美(訳)

「シュヴァンクマイエルの世界」ヤン シュヴァンクマイエル(著)くまがいマキ(編)赤塚若樹(訳)

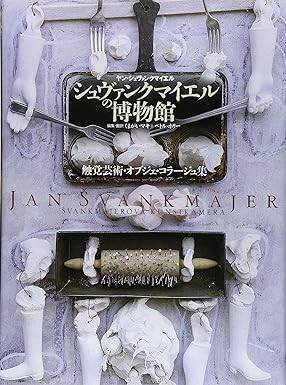

「シュヴァンクマイエルの博物館―触覚芸術・オブジェ・コラージュ集」ヤン シュヴァンクマイエル(著)くまがいマキ(訳)ペトル ホリー(訳)

「富士山風雲禄」島野孝一(著)

「100 BOOKS 1907-2006」ユトレヒト(著)

■(参考記事)松岡正剛の千夜千冊

・才事記

・バックナンバーINDEX 全読譜

・テーマINDEX 総覧帖MENU

・膨大な知層が織りなす文庫編成組曲

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?