【身近な坂にまつわる物語】坂と言えば何が思い浮かびますか?

■坂学

坂学 事始め

■方言分布が見せる「坂」「崖」「峰」

■日本各地に点在する魅力的な「坂道」

函館の坂道 八幡坂・基坂 【北海道】

船見坂 【北海道】

大三坂 【北海道】

弥生坂 【北海道】

二十間坂 【北海道】

日和坂 【北海道】

いろは坂 【栃木】

桜坂 【東京】

亀ケ谷坂・仮粧坂 【神奈川】

主計町茶屋街 【石川】

曽根次郎坂・太郎坂 【三重】

三年坂 【京都】

興聖寺の琴坂 【京都】

口縄坂 【大阪】

天神坂 【大阪】

清水坂(天王寺区) 【大阪】

有馬本街道(湯本坂) 【兵庫】

熊野古道 大門坂 【和歌山】

藤白坂 【和歌山】

高野坂(熊野古道) 【和歌山】

江島大橋(ベタ踏み坂) 【鳥取県・島根県】

オランダ坂 【長崎】

きゃあまぐる坂 【長崎】

丸善団地の坂 【長崎】

史跡田原坂 【熊本】

勘定場の坂 【大分】

龍門司坂(国指定史跡) 【鹿児島】

首里金城町石畳道 【沖縄県】

■広報おたる連載「おたる坂まち散歩」

■日本一急な坂道はどこ?

国道308号線(暗峠)(大阪府~奈良県)

平均斜度20%

最大斜度37%

■「海坂(うなさか)」の意味

■海坂繋がり/海坂藩

藤沢周平作品の舞台として度々登場する架空の藩名。

江戸から北へ百二十里(480km)、東南西の三方を山に囲まれ、北は海に臨む地にある酒井家庄内藩、現在の山形県鶴岡市を基にしていると言われているそうです。

海坂藩の地図を山形県米沢市出身の井上ひさしが「蝉しぐれ」に基づいて「海坂藩・城下図」を作成したのは有名。

「蝉しぐれ」(文春文庫)藤沢周平(著)

■古典クイズ

「坂道を荷車で重そうな荷物を運んでいる二人がいた。

前で引いている人に「後ろで押している子どもは、あなたの息子さんですか」と聞くと「そうだ」という。

ところが、その子に「前にいるのは、あなたのお父さんですか」と聞いたら「違う」というのである。

いったいどういうことなのだろうか」(※印参照)

■コミック/坂道のアポロン

「坂道のアポロン(1)」小玉ユキ (著)

Art Blakey & The Jazz Messengers「Moanin'」

■絵画/坂道

「ある夏の光景。

坂道の両脇には大輪の花を咲かせる向日葵が色鮮やかに咲いている。

清涼とした青空との色彩的対比は心地良い夏の印象を与えている。

また、画面上部へ向かうほど開放的になる空間構成や光に溢れた色彩が美しい庭園風景を引き立たせている・・・」

なんて読むのは楽だけど、ここまで書くのも結構大変です^^;

しかし、確かに目の前の事象を正確に記述する文章を生み出さなければならないという点で、トレーニングになると思います。

というわけで、論理的に正確な記述を、まず徹底的に鍛え直す必要があると思っています。

■写真/坂道

■本/坂道

「新訂版 タモリのTOKYO坂道美学入門」タモリ(著, 写真)

「トリエステの坂道」(新潮文庫)須賀敦子(著)

■詩集/坂道

「何気ない誰かの一言が人生の坂道を登る希望になってくれることもある」

「坂道-Les Pentes-」ドリアン助川(著)

「何かことが起きたとき、どうしてくれるのかと誰かに不満をぶつける人と、さてどうしようかと自ら思える人の間には決定的な違いがあります。

この世に対して何か表現していくのだと思い続けている限り、人は最後の一秒まで幸せに生きていけるんじゃないかという気がするんです。

それは画家や作家といったクリエイターに限ったことではなく、『最後に何を言って笑わせてやろうか』というような気持ちの問題。

自らの人生を自らの意志によって輝かせようと思うことが、人を希望に導くんじゃないでしょうか。

誰かになんとかしてほしい、これだけ頑張ったんだから認めてよ、と他者に求め続けているのは、きっといつまでもしんどいでしょうからね」

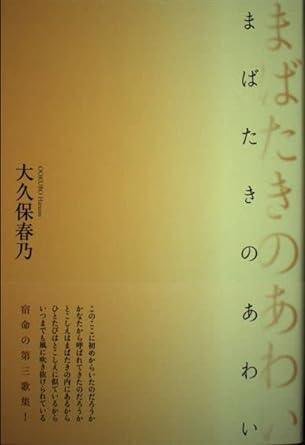

■短歌/坂道

坂道:「身をひとつ左へゆるい坂道にめぐらせゆけばそこが海です」

(大久保春乃『まばたきのあわい』より)

上り坂:「下り坂下から見れば上り坂インテグラルのかたちをえがく」

(笹本碧『ここはたしかに』より)

下り坂:「こともなく陽の照れる街を須臾に見て坂をくだりをり逢ひにゆくなり」

(安立スハル『この梅生ずべし』より)

峠:「黒峠とふ峠ありにし あるひは日本の地図にはあらぬ」

(葛原妙子『原牛』より)

■俳句/坂道

九十九折:「うくひすや古城の径の九十九折」佐藤春夫

胸突き八丁:「甘橿の胸突八丁桑扈鳴く」山田春生「孕餅」

■音楽/坂道シリーズ

乃木坂46「インフルエンサー」

欅坂46「サイレントマジョリティー」

日向坂46「ドレミソラシド」

■音楽/邦楽

Do As Infinity「陽のあたる坂道」

■音楽/洋楽

Rickie Lee Jones「Traces of the Western Slopes」

■音楽/クラシック音楽

三善晃「春の坂道」

■下り最速

【TVCM】GR86「THE FR」×アニメ「MFゴースト」

■スケボーで坂道を高速で下る

※印:

「考えることの科学 推論の認知心理学への招待」(中公新書)市川伸一(著)

[ 内容 ]

日常生活での思考は推論の連続といえる。

その多くは論理形式に従うより、文脈情報に応じた知識を使ったり、心の中のモデルを操作してなされる。

現実世界はまた、不確定要素に満ちているので、可能性の高さを直観的に判断して行動を決めている。

推論はさらに、その人の信念や感情、他者にも影響される。

推論の認知心理学は、これら人間の知的能力の長所と短所とをみつめ直すことによって、それを改善するためのヒントを与えてくれる。

[ 目次 ]

1 人間は論理的に推論するか(形式論理と日常的推論 論理的推論の認知モデル 帰納的推論 ― 一を聞いて、十を知って、三誤る)

2 確率的な世界の推論(確率・統計的な現象に対する理解と誤解 ベイズの定理をめぐる難問・奇問 確率・統計問題での推論のしくみと学習)

3 推論を方向づける知識、感情、他者(推論は知識に誘導される 因果関係を推論する 自己の感情と他者の圧力)

[ 問題提起 ]

本書は、人間の推論の特徴を明らかにする書。

本書では、推論のさまざまな方法・ツールを紹介(形式論理による推論、帰納、演繹、確率・統計・相関/回帰(共変原理)・問題解決に向けての推論の係わり方など)する一方で、これらを人間が用いて推論すると、誤った判断・解釈・推論がなされることがある、ということが指摘される。

また、これと似たことではあるが、論理的に推論を展開したとしても、それが、人間が感じとっている直観とかなり乖離する場合があることを指摘し、論理展開(理論)と直観のバランスを考える必要性があることが示唆されている。

[ 結論 ]

最終的には、人間の推論は、形式的な論理に沿ってではなく、問題領域に固有の知識に基づいて行われ、さらにそこに、信念・感情・期待・社会関係などが関わるあまり誤った判断・推論をすることがあることが主張される。

しかし、本書の最も言いたいことは、こうした人間の欠点を指摘することにあるのではなく、このような推論の間違え・人間の非合理的な部分を積極的に認め、そうした欠点から生じる誤解や対立・紛争をなくしていくような方法を開発していきたい、という思いにありそうだ。

詳細は、本書を、参照されたい。

本書は、人間の思考・推論のプロセスについて、かなり幅広く押さえられており、また、そこで生じる人間の誤判断・誤解釈が何故生じるのか、という点にも言及しており、知的興味をそそる内容となっている。

一言で言えば、人間の情報不完全性という点に帰着してしまうのであろうが、本書は、その内容ついて、認知心理学の点から迫る。

また、抽象的で形式的に表現された問題と、具体的で日常的に表現された問題。

どちらが解きやすいだろうか。

普通に考えれば、後者の方が易しそうだが、必ずしもそうではない。

この本では、こんな古典クイズが、引用されている。

「坂道を荷車で重そうな荷物を運んでいる二人がいた。

前で引いている人に「後ろで押している子どもは、あなたの息子さんですか」と聞くと「そうだ」という。

ところが、その子に「前にいるのは、あなたのお父さんですか」と聞いたら「違う」というのである。

いったいどういうことなのだろうか」

これは前で車を引いているのが母親であると考えられれば何もおかしなことはない。

しかし、荷車を引くのは普通は男の仕事だという思い込みがあると、混乱してしまう。

同じ問題を、XやYで表していたら、混乱は、少なくなるだろう。

「ある街のタクシーの15%は青で、85%は緑である。

あるときタクシーによるひき逃げ事件が起きた。

一人の目撃者の証言によると、ひいたのは青タクシーであるという。

ところが現場は、暗かったこともあり、目撃者は、色を間違えることがありうる。

そこで、この目撃者が、どれくらい正確かを同様の条件下でテストしたところ、80%の場合は、正しく色を判断できるが、20%の場合は、逆の色を言ってしまうことがわかった。

さて、証言通り、青タクシーが、犯人である確率は、どれだけだろうか」

正解は、ベイズ理論で、41%だが、多くの被験者が、80%に近い回答をしてしまうそうである。

人間の直感は、事前確率を無視する傾向があるという。

例えば、珍しい病気の症状に、自分や患者の症状が一致すると、その病気だと思い込んでしまうということがある。

「典型的な症状であるが、まれな病気」

よりも、

「典型的症状とはいえないが、よくある病気」

の可能性の方が高いのに。

上のような、ひっかけ問題も、落ち着いて考えれば、多くの人が正解できるはずだが、日常の直感的判断では、

領域固有の実用的推論スキーマ

や、

ヒューリスティックス(経験から学んだうまいやり方)

が使われるが故に、間違うことが多いと、著者は述べている。

[ コメント ]

人間の日常的な推論は、認知的な制約や感情的な要因が入っていて、合理的といえない結論をしてしまうことがありがちだ。

著者は、多くの実例を出しながら、人間の認知の欠陥を指摘していく。

簡単な論理式や図を使って、わかりやすく、且つ、厳密に説明してくれるので、読みやすくて勉強になる。

また、統計学の推定や、検定の概念、また、確率論におけるベイズの定理を、とても平易に教えてくれる。

とても面白かった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?