記事一覧

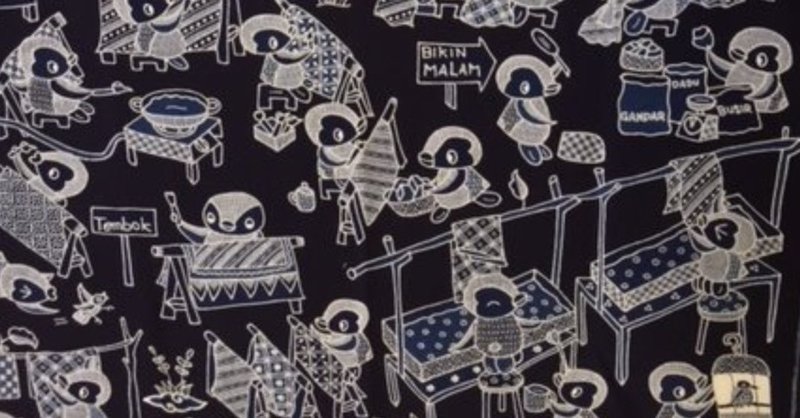

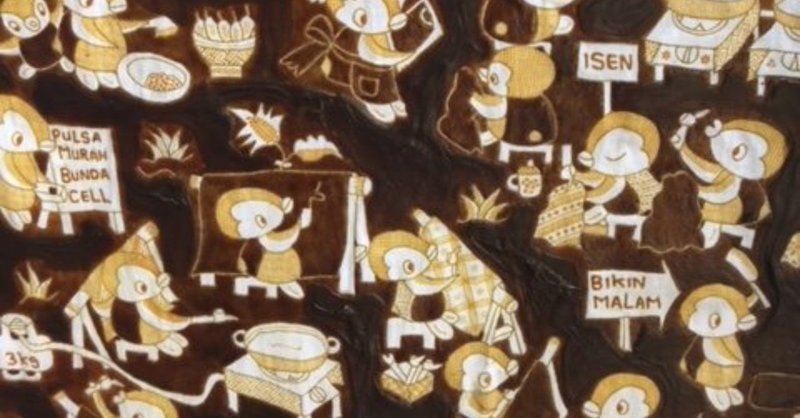

テンボカンのバティックをいろいろな色に染める

インドラマユのアアットさんが下絵、アアットさんの姪のリニさんがイセン、パチェ工房のデクニさんがテンボックをした100㎝x40㎝ほどのクロス。ミニスレンダンと呼ばれています。いわゆる「satu kali tembok」技法で蝋描きされた同じ模様の10枚の布を異なる色に染めてみました。

画像は8枚ですが、全部で10枚染め上がりました。ソガが2枚、緑系が2枚、ブルーパープルが2枚あります。同じ色といっ

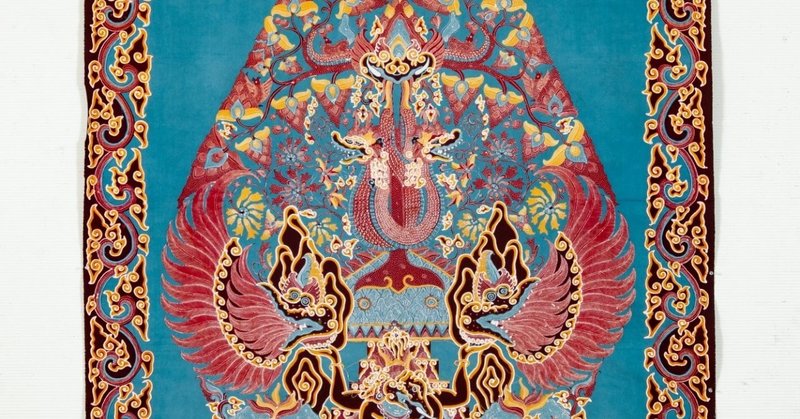

インドラマユの生命樹文様「Kayu Gorda」

インドラマユはチレボンから50kmほどの距離にあるジャワ海に面した町です。バティックの製作をしているのはPaoman地区。住民の男性の多くは漁業に従事し、奥さんたちは時間があるときにバティックを描いています(専業の人もいます)。

インドラマユのバティックは抽象的な形状が特徴。今回、ご紹介するのは「Kayu Gorda」と呼ばれる生命樹文様です。太い幹が唐草状に繋がっていく力強い流れ。空間に描かれ

孔雀と柘榴。生命樹文様のタペストリー

3月の頭からコロナ禍の只中で工房にいる日が続いているので、工房や家のあちこちに散在する布を整理することにしました。まずは記録、ということで画像を取っています。小さな布が多いのですが、時々びっくりするような布が出てきます。これはそのひとつ。

サイズ:245x80cm

生地:Belacu(厚手コットンキャンバス生地)

技法:Tembok 2回プロセス(蝋落とし2回の多色)両面イセン

色:一回目

ペンギン不在のStudio Paceの手描きバティック(たびうさぎ、春日曠氏のコレクションから)

展示会準備中の春日氏のお宅に伺って出展予定のコレクションをたくさん見せていただきました。目福。実は、今回の展示の一角にStudioPaceで製作したKain Panjangが何枚かあります。すっかり失念してしまっていて、えー、これ、うちで作ったの!?と驚きの再会。

Pagi-Sore形式のKain Panjangです。左側はLengko-lengkoと呼ばれるギザギザ模様、右部分はTambalと

Pekalonganの型押しバティック(たびうさぎ、春日曠氏のコレクションから)

Kompeni模様のオランダ時代のバティック。現在、チレボンでも複製して繰り返し作られている文様です。これはSarung。Kepala部分にBuketanと呼ばれる花束文様を配置しています。図録で似たような文様を見たことがあるのですが、春日氏のお宅で実物を見せていただき、驚きました。

一見、手描きに見えるのですが、型押し+手描きのコンビネーションバティックだったのです。模様の線の形状が同じことや

「たびうさぎ」春日曠氏の手描きバティックコレクション展お知らせ(1)

3月下旬、東京三鷹にて、手描きジャワ更紗の展示があります。何回かに分けて、展示されるものや展覧会情報などをご紹介しようと思っています。

以下、春日氏のご挨拶

2001年10月、西麻布テレ朝通りに、念願だったアジア絹絣綿更紗「たびうさぎ」という布の店を開きました。バティックをメインに、インド、ラオスなどアジア諸国の布を仕入れ、タペストリーとして、女性用の服地として、また屏風・軸などに仕立て上

手描きバティックをつくる人たち(2)

蝋描きを担当するisenとtembokの職人さんは、大きく分けて2つ…

(1)工房に出勤して日当制で蝋描きをする職人さん

(2)自宅で仕事を受けて請負制で仕事をする職人さん

例外はもちろんありますが、通常、高級なバティックは各工房で日当制の職人さんによって製作されています。彼女たちはターゲットがないので、のんびりマイペースで蝋描き。おしゃべりばかりしてCantingが動いていないと注意されま

手描きバティックを作る人たち(1)

手描きバティックはどのような人たちの手によってつくられているか。チレボンのケースを簡単に説明します。

まずは工程別に。

Ketelという生地の下準備は工房の男性職人(通常、染や蝋落としを担当)か外注に出したりします。Ketel専門の職人は自宅で注文を受け作業します。

下絵の製作や、下絵を布にトレースするのはRengrenganやMetoと呼ばれる職人です。デザインは主に男性職人が手掛けますが

手描きバティックの工程について

ここではチレボンでの手描きバティック製作を例に説明します。

まず最初にketelと呼ばれる下処理の工程です。白生地を裁断しピーナッツオイルとソーダ灰で練ります。練って洗っては干しという工程を一週間続けます。ketelの目的はcantingでの蝋描きをしやすくすることと、布に染料が入りやすくするためです。

次はgambarと呼ばれるバティックの文様をデザインする工程です。いわゆる下絵を作画です。

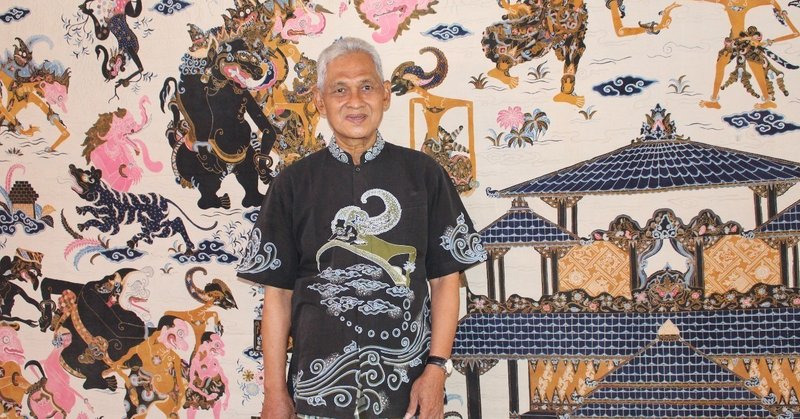

バティックの定義・カトゥラ師匠はかく語りき

カトゥラ氏に「バティックの定義を教えてください」と聞いてみました。

その答えは、

「Batik adalah karya seni rupa pada kain yang memakai teknik pewarnaan rintang dengan menggunakan lilin panas/malam.」

(バティックは蝋を使った防染技法で布を染める芸術である)

「Kalau ya

バティックよもやま噺

Cirebonのバティック情報やKatura師匠とのインタビューの一部、バティックの文様についての考察などをまとめて発信(自分メモも兼ねて)したいと思い、Noteを始めてみました。手探りで使っていきたいと思います。