PARTY中村さん、カイブツ木谷さんと、これまでとこれからのクリエイティブのあり方について話しました

テクノロジーやメディア環境が目まぐるしく更新される中、Web/インタラクティブ領域におけるクリエイションのあり方もまた変化を続けてきました。今回は、バスキュールのクリエイションを長年牽引してきたクリエイティブディレクターの馬場鑑平が、PARTYのファウンダー/クリエイティブディレクターの中村洋基さん、カイブツを率いるアートディレクターの木谷友亮さんを招き、Web/インタラクティブ領域のクリエイションの変遷をたどりながら、これからのクリエイティブのあり方や、若い世代のクリエイターが活躍できる環境について話し合いました。

(扉写真:左からカイブツ木谷さん、バスキュール馬場、PARTY中村さん)

「面白さ」や「新しさ」が追求できた時代

ーまずは、3人の関係性についてお聞かせください。

馬場 おふたりとの出会いを思い返していたんですが、なんと17年前まで遡るんですね。当時は濃密な時間を過ごさせてもらいました。最近はそれぞれが異なる領域で活躍されていることもあり、お会いする機会が少なくなりましたが、おふたりとも相変わらず素晴らしいアウトプットを出し続けているし、今どういうことを考えながらものづくりをしてるんだろうと、ずっと気になっていました。

今日は、私たちが経験してきたインタラクティブ領域の変遷を振り返りつつ、3人がそれぞれどういったことをクリエイティブだと捉えチャレンジしているのか、お話しできればと思います。

木谷 バスキュールとは、僕がグラフィック広告の制作会社から電通に出向していた時期によく仕事をしていました。その当時、僕の隣の席で働いていたのがまだ電通にいた洋基くんでした。

中村 当時僕はWebデザイナーとして働いていました。その頃からバスキュールのことは知っていて、専門的な機構が必要なマルチユーザーサーバーを自社でつくっている変わった会社だというイメージがありました。いつか仕事をしてみたいと思っていたある時、バスキュールの面々が電通に来て、そこで代表の朴さんやかんぺいさんらと出会ったんです。

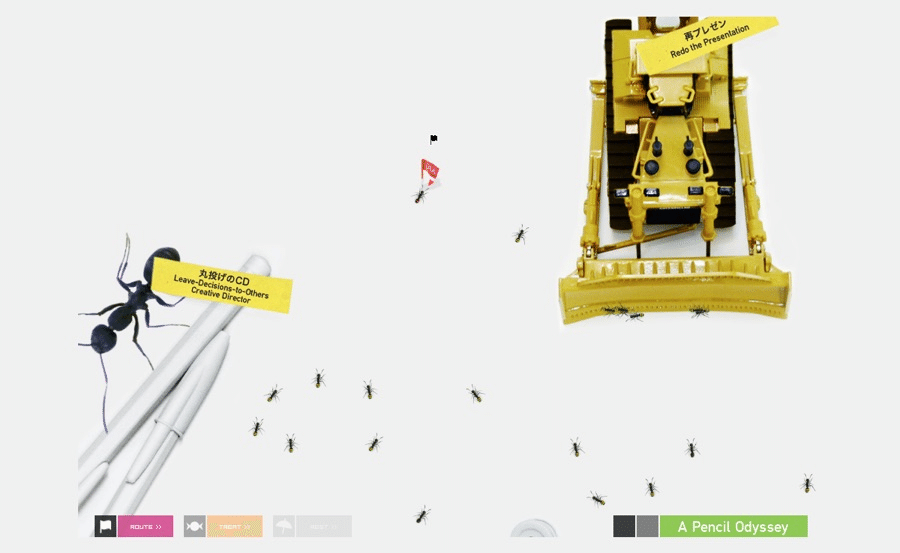

馬場 3人が主要メンバーとして最初に取り組んだ仕事は、2004年の「One Show」のWebコンテンツ制作でしたね。One Showは世界3大広告賞のひとつで、トロフィーが鉛筆の形をしているのですが、その「ペンシル」をいかに面白く扱ったコンテンツをつくれるか、この年から数年に渡って続けました。

中村 1年目はクリエイターを擬人化ならぬ「擬アリ化」して、ゴールのペンシルを目指して競い合うというミニゲームをつくりました。かんぺいさんとの初めての仕事でドキドキしていたのですが、なかなかクオリティが上がる気配が見えなくて、実は木谷さんと心配していたんです。そんなある日、かんぺいさんから、「ベースの構築はできたので、これからクオリティを上げていきます」というメールが届いて。そこから一気に面白くなっていくと同時に、「アリの足のビジュアルがおかしい」「こんな歩き方はしない」と批評精神にあふれたフィードバックまで来るようになったんです(笑)。

馬場 そんなこと思われてたんですね。今初めて知りました(笑)。

木谷 当時、電通のビル周辺で数匹のアリを捕獲して、ペンシルと一緒に撮影しようとしたのですが、たしかそれが倒れてアリが潰れてしまったんです。記憶が定かではないですが、再撮ができずに手で描いたりしたのかもしれない(笑)。

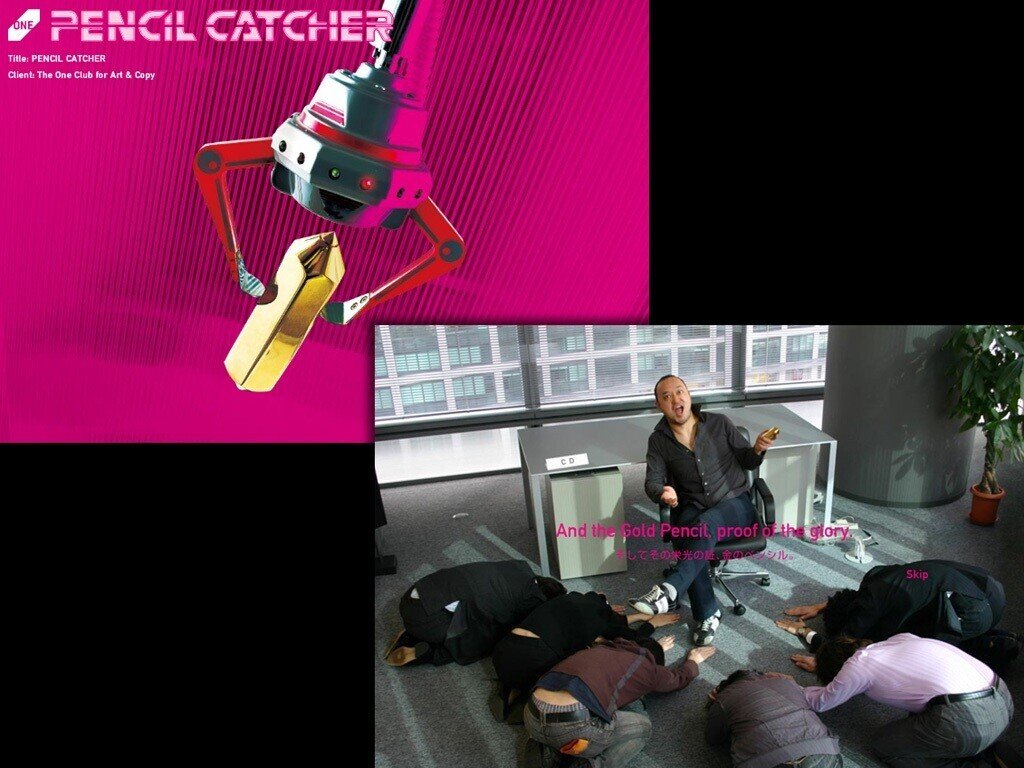

中村 その後もWebからUFOキャッチャーを操作してペンシルを取るコンテンツなどをつくりましたが、どれも面白い仕事でしたね。

木谷 当時のWeb/インタラクティブ業界には、面白ければいい、新しければいいという空気がありましたよね。

Webクリエイターのトキワ荘「ケミカルビル」

木谷 その後僕は独立し、1年ほど自宅で仕事をしていたのですが、当時バスキュールのオフィスがあったケミカルビルの下のフロアを使わないかと朴さんから声をかけてもらったんです。ビルの7、8Fがバスキュールのオフィスで、6Fをイマジナティブという会社と僕らがシェアすることになり、さらにそこに面白そうなクリエイターたちを誘って、Web業界のトキワ荘的な場所になりました。

中村 当時は僕もバスキュールとよく仕事をしていたのですが、かんぺいさんや木谷さんがつくった仕事を見て嫉妬するようなことも多かったです。ケミカルビルでは大きなデスクを色々なクリエイターが囲んで仕事をしていたので、お互いのやっていることが見えるし、雑談や情報交換などもしやすい環境でしたよね。

木谷 ケミカルビルにいるクリエイター同士で仕事をする機会はそれほど多くなかったのですが、まわりの動きが見えるので常に刺激や緊張感がありましたね。いまではありえないことですが、当時は家に何日も帰らないようなこともザラでした。オフィスにはベンチがあって、その狭いスペースで無理やり仮眠をしたり、デジャヴかと思うくらい仕事場と近所のホテル、定食屋を行き来していた日常が懐かしいですね(笑)。

馬場 いつもこんな感じでしたね(笑)。僕はFlashのプログラマーだったのですが、ケミカルビルには木谷さんをはじめさまざまな職種のクリエイターがいて、自分だけでは手に負えないものを一緒につくっていくと、とんでもないモノができていく感覚が純粋に楽しかったですね。技術もどんどん進化していく中で、次は何をつくったら面白いのかということをひたすら考えていた時代で、いま振り返るととても幸せな時間でしたね。

中村 本当にそうですね。当時Flashの世界では、中村勇吾さんが台風の目のような存在で、自分が何かをつくる時もどこかで意識をしていました。あの会社がこんなコンテンツをつくった、誰々がこんなかっこ良いものを出したなどと言っている中、年に1回くらい勇吾さんが新しいものをリリースして、業界が震撼するようなサイクルがありましたね。

Webを超えて広がる仕事

ー2010年代に入るとFlashは衰退していきましたが、インタラクティブ領域のクリエイションにはどんな変化がありましたか?

中村 Web業界全体に「もはやスペシャルコンテンツの時代ではない」という雰囲気が漂うようになりましたね。また、当時は広告賞を受賞することもベンチマークになっていましたが、それも変わりましたね。僕は2011年に電通から独立し、PARTYに立ち上げから参加したのですが、その少し後くらいから広告賞を取るためだけに作ったような、テクニックに偏重した受賞作も増えてきて、この戦いには乗りたくないなと思うようになっていきました。

馬場 個人的に自分がプログラミングしてフィニッシュさせる仕事の限界を感じ、ディレクションを意識するようになりました。クリエイティブの領域も、Webの外とつながるものが増えてきました。例えば、スマートフォンを宇宙に飛ばした2011年の「Space Balloon Project」が象徴的ですが、Webだけではない色々な制作要素が増え、多くの人たちの協力が必要になるんですよね。その中で、つくり手もユーザーも一体感を持ってみんなで目標を達成するというクリエイティブのあり方もあるんだなという気づきもありました。

中村 バスキュールは、KIBO宇宙放送局に至るまでやってきたことがちゃんとつながっていますよね。

馬場 みんなでライブで繋がって何かを成し遂げる体験というのはインターネットだからできることで、その表現フォーマットを見つけたいという思いはずっとありますね。

木谷 僕はもともとやっていたグラフィック広告や、デジタルテクノロジーを取り入れたイベントの仕事などが増えました。自分が徹夜をすれば完結できる仕事が少なくなる中で、カイブツではCGにメチャクチャ長けた人、変態的に絵が上手い人などある分野に突出している人たちが集まっていて、得意領域を活かして誰か一人ががんばるような仕事が多くなりがちなところはあります。

中村 僕も、自分ががんばってクオリティが高まるなら、どんどん手を動かしてしまった方がいいと思ってしまうところがあります。悪い癖だと思いつつも、半分は良かったのかなとも思っていて。いいものをつくれるということは、裏を返せば「これでは良くない」という判断ができることなんですよね。その「良くない」のしきい値はつくる経験によって上がるものだし、まわりを見てもそのハードルが高い人ほどコンスタントに良いものがつくれているように思います。

木谷 そのハードルを上げていくためにもクリエイティブを突き詰めるのは良いことですが、一方でより面白い会社にしていくための広げ方にはまた違う思考が必要で、その難しさは感じますね。正直、自分の稼ぎだけを考えるならクリエイターは一人でやった方が良いのかもしれませんが、それだとやっぱりつまらない。一番面白いのは、自分ができないことを補ってくれる人たちがまわりにいて、想像以上のものが生まれることなんですよね。

中村 僕の場合は、ここ数年、わざとスタートアップとマーケティングの領域にどっぷり浸かっています。スタートアップ界隈のイベントなどを横断しているうちにだんだんその世界のことがわかってきて、のめり込むようになったんです。また、必要にかられてマーケティングの勉強もするようになり、さまざまなメソッドを知っていく中で、面白いだけじゃダメなんだと思うようになっていきました。

クリエイティブの領域は広く、深く

馬場 中村さんの中で、クリエイティブを追求する時と、スタートアップやマーケティングのことを考える時の思考回路はどう整理してるんですか?

中村 そこはせめぎ合いですよね。例えば、TVCMというのは内容が面白いからといってモノが売れるとは限らない。シンプルな話、何を誰に伝えればターゲットが動くのかということを徹底的に突き詰め、ブラさずにそれを実践すると、きちんと商品は売れます。一方でクリエイティブというのは、アイデアを着想し、どんどん磨きをかけて面白いものにしていくわけですが、その過程でマーケティングの観点から見ると脱線してしまうということも起こり得るんですよね。

木谷 僕はマーケティングを意識して何かをつくることはないですが、与えられた条件の中で最も効果的なこと、最大限意味があるものにするためのビジュアルをつくるように心がけています。当たり前のことですが…。クリエイティブディレクターやプランナーと一緒に仕事をすることが多いのですが、面白い人と組むということが大切だと思っています。例えば、『全裸監督』の広告などでご一緒している電通の加我俊介さんは、すごく面白い人で毎回刺激を受けています。

馬場 全裸監督をはじめ、木谷さんのつくるもので、クリエイティブの強度が感じられなかったものを僕は知らないです。本当にいいチームで仕事されてるなあと感じますし、チームの信頼に応える仕事をいつもしてるんだろうなと思います。あと、最近、バスキュールでは、まず先にみんなが目指したくなるゴールを定め、そこへ到るための技術やコミュニケーション、そしてビジネスの道筋を考えていくような仕事のあり方が増えていて、これはスタートアップに通じるのかもしれません。

中村 バスキュールの宇宙事業は、面白がってついてきてくれる人たちがたくさんいそうですよね。個人的には、宇宙事業を分社化して上場を狙ったりするのも面白そうだなと思ったりします。

馬場 いまは課題解決よりも、まわりの人たちもみんながワクワクするゴールを掲げ、ともに進んでいくことにこそ価値がある時代だと思います。それも言いっぱなしではなく、責任を持って具体的な形にできることが自分たちの強みだと考え、それをプロジェクトデザインスタジオという言葉で発信するようになりました。(詳しくは、前回のJAXAさんやSUBARUさんとの記事を参照してください)。

木谷 もはやインタラクティブな受託案件ができる会社というだけでは差別化が難しくなっていますよね。目先の売上だけを考えるのではなく、少し先を見て他がしていない挑戦を続けてきた人たちが、いまも生き残っているように感じます。

中村 自分たちの得意分野をどう活かしていくのかというのも大切ですよね。先日PARTYでは、複数のパートナー企業と「combo」というスタートアップスタジオを立ち上げたのですが、ここでもクリエイティブやマーケティングといった自分たちの得意領域を活かして、スタートアップのゼロ→イチの部分をサポートすることを意識しています。

新しい世代のクリエイターが全力を出せる環境を

ー若い世代のクリエイターの育成についてはどのように考えていますか?

木谷 自分もかつてのように徹夜をしなくなりましたし、会社もホワイトな労働環境にするよう心がけているのですが、一方で、そのような環境で若者は育つのかという思いもあって、悩ましいところです。自分自身の経験をいまの若い人に当てはめても仕方ないと思いつつ、これ以上できないというところまで突き詰めることで高まっていく力もあるように感じています。それができなくなっている時代だからこそ、何か変わるものを見つけないといけないなと。

馬場 最近はリモートワークになって、横にいた人たちの仕事が見えにくくなっているところも難しいですよね。これまでの経験上、そのまま放っておいても、がむしゃらにがんばってくれるようなことは起こりにくいと感じているので、メンター的にコミュニケーションを取っていく必要があると思っています。

中村 いまの若い人たちは、自分のキャパシティを超えて何かをやるようなハングリーさはあまりないかもしれないですね。ただ、誰かのためにやらなくてはいけない仕事は、限られた人生の時間を考えるともったいないものだと思うので、若者たちを奮起させられるような事業をいっぱいつくりたいというのがありますね。自分のことを振り返っても、誰かに教えてもらって成長したという感覚はあまりないですし、これだと思えるものと出合い、そこで努力できた人が自ずと育つのだと思っています。そういう意味でも、バスキュールの「KIBO宇宙放送局」は素晴らしいですよね。

馬場 KIBO宇宙放送局は自分たちがやりたいという思いから始まったプロジェクトですが、他のプロジェクトにしても、共通のゴールに向かって、一つの企業だけではできなかったことに一緒に取り組んでいく案件が増えています。こういうプロジェクトは道筋が予め用意されているわけではないんですよね。常にやり方を模索しながら進めていかざるを得ない。その中でクリエイターが示せる価値は、ゴールに向かってプロジェクトを前に進められると自分が信じるものを率先して形にし、表現することです。デザイナーでもエンジニアでも、この姿勢は共通して必要かなと思います。

ー組織としてクリエイターが成長できる環境を整備することも重要だと思いますが、何か意識していることはありますか?

木谷 なるべく早い時期に自分が好きなものと出合えることが大事だと思っています。僕自身、若い頃は何でも器用にできないといけないと考えていたのですが、造形作家の倉田光吾郎さんと取り組んだ巨大ロボット「クラタス」のプロジェクトを通じて、自分が好きなものが明確になった経験がとても大きかったんです。そういう意味でもカイブツでは、会社としての「人となり」やつくりたいものを、オフィスの空間などを通じて共有していくように意識しています。

中村 PARTYには、他の広告代理店などでは実現できないような案件が舞い込むことが多いのですが、アウトプットするものはすべて一級品でありたいという思いを持っていますし、すべてを楽しい仕事にしたいと考えています。クリエイティブやテクノロジーまわりで自分の軸を持ってプロフェッショナルになりたいと思う人には良い環境だと思いますし、最近は社内の新規事業をR&Dして子会社にするようなこともしているので、新規事業や受託案件をバランス良くやっていきたいという人には特に合っていると思います。

馬場 バスキュールは、正解がない中で道筋を考えていくようなプロジェクトが多いので、失敗を恐れず、むしろ学びとして挑戦し続けられる人にはたくさんのチャンスがある環境だと思います。デザインやプログラミング、マーケティングなど何かしらの軸足があった上で、プロジェクトデザインといういまの時代ならではの価値のつくり方に興味を持ってくれる人たちと一緒に仕事をしていきたいですね。

[取材・文]原田優輝(Qonversations)

--------

バスキュール、PARTY、カイブツの3社は、新しい世代のクリエイターを募集しています。クリエイティブに真摯に向き合い成長したい方。3社のいずれかの活躍領域にピンと来て、自分のクリエイティビティをぶつけてみたいと感じた方。ぜひコンタクトいただければと思います。

プロフィール紹介

---------------------------------------------------------------------------

馬場鑑平

株式会社バスキュール クリエイティブディレクター

2002年バスキュールにプログラマーとして入社。2010年クリエイティブディレクターに転身。近作は都市と東京の未来を考えるための研究施設「森ビルアーバンラボ」、NISSAN PAVILLION Yokohamaで公開された「NAOMI BEATS」の体験デザインなど。自社プロジェクトにおいては、宇宙と地上をリアルタイムにつなぐ「KIBO宇宙放送局」、国際宇宙ステーションが見える日時をお知らせする「#きぼうを見よう」のクリエイティブディレクションを行っている。

---------------------------------------------------------------------------

中村洋基

PARTY Creative Director, Founder / combo 代表取締役

2000年より電通にて斬新なアプローチのバナー広告を次々と発表、多数の話題になったデジタルキャンペーンも手がける。2011年PARTY設立。国内外300以上の受賞歴があり、審査員歴多数。電通デジタル客員ECD、ヤフーMS統括本部ECDを兼任し、広告領域のビジネス開発を担う。TOKYO FM「澤本・権八のすぐに終わりますから」司会・パーソナリティ。青山のコーヒーショップ「TINTO COFFEE」運営。自身もスタートアップの投資・支援を数多く行なっている。

---------------------------------------------------------------------------

木谷友亮

東京・神楽坂に拠点を置くクリエイティブチーム「カイブツ」代表、アートディレクター。

引力あるビジュアルアイデアと、細部まで妥協を許さない作業が真骨頂。

話題性あるアウトプットを続けている。

---------------------------------------------------------------------------

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?