企業や組織との共創関係を描く「プロジェクトデザイン」という考え方

バスキュールでは、企業や組織とフラットな関係性から対話を重ね、共有する目的地に向かって共創を推進していくプロジェクトデザインの考え方を掲げています。今回は、バスキュールの共創パートナーであり、企業や組織の枠組みを超えたチャレンジに取り組んでいるJAXAの新事業促進部・上村俊作さん、SUBARUのデジタルイノベーション推進部・小川秀樹さんをお招きし、「KIBO宇宙放送局」「SUBAROAD」という2つの共創プロジェクトをそれぞれ担当したバスキュールのプロデューサー/プロジェクトディレクター・南郷瑠碧子、コミュニケーションプランナー/プロジェクトデザイナー・佐々木大輔とともに、企業や組織にイノベーションをもたらす共創のあり方について議論しました。

(扉写真:左からバスキュール南郷、JAXA上村俊作さん、SUBARU小川秀樹さん、バスキュール佐々木)

世界初「宇宙と地上をつなぐ放送局」の始まり

ーまずは、JAXAとバスキュールの出会いについて教えてください。

上村 JAXAでは、2018年に「J-SPARC」という民間事業者とのパートナーシップによる研究開発プログラムを新たに立ち上げ、東京・日本橋に出島のような共創スペースも設けました。そこで、日本橋地区のブランディングも手がけていたバスキュール代表である朴(正義)さんとお会いしたのが最初のきっかけでした。

南郷 バスキュールは以前から宇宙や星に関わるプロジェクトに関わっていたのですが、JAXAさんから、国際宇宙ステーション(ISS)の日本実験棟「きぼう」を活用して新しい事業をするチームを探していることを伺い、私たちだったら、どんなことをやりたいかを色々妄想したんです。ただ、宇宙で何かをしようとすると、PCやカメラなどの機材を打ち上げる必要があり、コストやスケジュールなどの面でハードルが非常に高いんですね。そこで、宇宙に打ち上げるものを最小限にして、基本的にはすでに宇宙にある環境の中でできることを始めようと発想を切り替えたんです。

上村 ちょうどISSで新しい事業構想をお持ちだったスカパーJSATさんにもお声がけし、3者で宇宙メディア事業を立ち上げることになり、第1弾プロジェクトとして「KIBO宇宙放送局」が生まれたんですよね。J-SPARCでは、個社との共創だけでなく、複数社との立体的な共創も意識しているんです。

宇宙からの初日の出の様子

南郷 宇宙は不確定要素が多い場所ですし、ISS内のKIBOスタジオにフィルターを運ぶ予定だった「こうのとり」の打ち上げが延期になるなど、本当に実現できるのか常に不安でしたね(笑)。通信やセキュリティ面などさまざまな技術的ハードルもあったのですが、JAXAさんのなにがなんでもゴールにまで持っていこうとする力や熱量に引っ張っていただき、私たちとしてもとても勉強になりました。

上村 J-SPARCを立ち上げたJAXA新事業促進部には10数名ほどのプロデューサーがいるのですが、そのほとんどが海外や民間企業などJAXA外で働いていた経験がある人ばかり。だからこそ、海外や民間の人たちの動きや想い、そして業界の危機感がわかるし、いかに相手に寄り添い、伴走できるのかという点も特に大切にしています。

南郷 実現に向けてJAXAさんと連携しつつ、このプロジェクトは、さまざまな人たちとのつながりによってつくられていった印象があります。昨年末の第2回配信では、ポケモンや日本コカ・コーラ、Twitter Japanと連携するなど、少しずつ仲間も増えていて、9月には『ONE PIECE』とコラボした第3回配信も予定しています。また、昨年末の配信で実現した宇宙の初日の出をみんなで見るということを、今後は年末恒例の行事にしていきたいと思っていますし、KIBO宇宙放送局を世界中の人たちが利用できるプラットフォームにしていくことで、多くの人が宇宙を身近に感じて表現ができる環境をつくっていきたいですね。

KIBO宇宙放送局「THE SPACE SUNRISE 2021」で実現した

ポケモン、日本コカ・コーラ、Twitter Japanとの取り組み

上村 ISSを民間の方々に開放し、ユースケースを増やしていきたいJAXAとしても、KIBO宇宙放送局事業の成功を大いに期待しています。今後、宇宙に向かう人たちがますます増えていく中で、このプラットフォームを活用できる機会も広がるはずですし、これを機に、多種多様な人たちが緩く集まるということはオープンイノベーションを進める上でとても大事なことでもあると思っています。

KIBO宇宙放送局

地上400km上空を周回する国際宇宙ステーション(ISS)の「きぼう」日本実験棟に開設した、宇宙と地上を双方向でつなぐ世界で唯一の宇宙放送局。JAXAの推進する宇宙ビジネスを目指す民間事業者と共創型研究開発プログラム、J-SPARCの宇宙メディア事業としてスタート。2020年8月、

2021年1月の2度の実証実験を経て、同年9月から本格事業化として開始。

公式ページ:https://kibo.space/

第1弾 開局特番:https://bascule.co.jp/work/kibo-1st/

第2弾 THE SPACE SUNRISE 2021:https://bascule.co.jp/work/kibo-2nd/

SUBARUらしいデータ活用から生まれた新しいドライブ体験

ー続いて、SUBARUとバスキュールのプロジェクトについてもお聞かせください。

小川 3年ほど前に渋谷で開かれたイベントに登壇した際に、その場に居合わせた朴さんを紹介して頂き、そこで佐々木さんとも初めてお会いしたんですよね。

佐々木 はい。当時バスキュールは、自分たちのクリエイティブのアプローチを伝えるために、「データテインメント」というコンセプトを掲げていたのですが、小川さんがこれに反応してくださったんですよね。

小川 僕はいま、データを活用して社内にイノベーションを起こすことをミッションとするデジタルイノベーション推進部に在籍しているのですが、以前から長らくデータ分析を専門にしてきました。でも、データとエンターテインメントを結びつけるというのはこれまでにあまり聞いたことがなく、非常に面白い考え方だと感じたんです。

佐々木 データ分析は、最適化・効率化の文脈で語られることが多く、クリエイティブの世界とは分断されているところがあるんですよね。バスキュールでは、データをもっとクリエイティブに扱っていきたいという思いからこの言葉を掲げていたのですが、僕らが目指すところを小川さんは直感的に感じ取ってくれたのかなと思っています。

小川 トヨタやテスラなどの自動車メーカーに加え、GoogleやAppleなどのプラットフォーマーが業界に参入してくる中で、これまで通り内燃機関の自動車だけをつくっていても先がないという危機感がありました。SUBARUには、自分で車を所有してドライブを楽しむという体験に特化していこうという大きな方向性があって、そこにはハードだけではなくソフトの力も必要だと考えていたところに、バスキュールさんとの出会いがあったんです。

佐々木 SUBARUオーナーの方たちへのアンケート結果を見てみると、車を移動手段として利用するだけではなく、運転すること自体に価値を見出している人たちが多かったんですね。利便性や合理性だけを追求しないコアなファンを持つSUBARUらしいデータとの向き合い方を考えていく中で、たとえ時間がかかったとしても、発見や走りがいがある道を案内してくれるサービスがあったらおもしろいのでは?と考え、ドライブアプリ「SUBAROAD」の開発を進めていくことになりました。

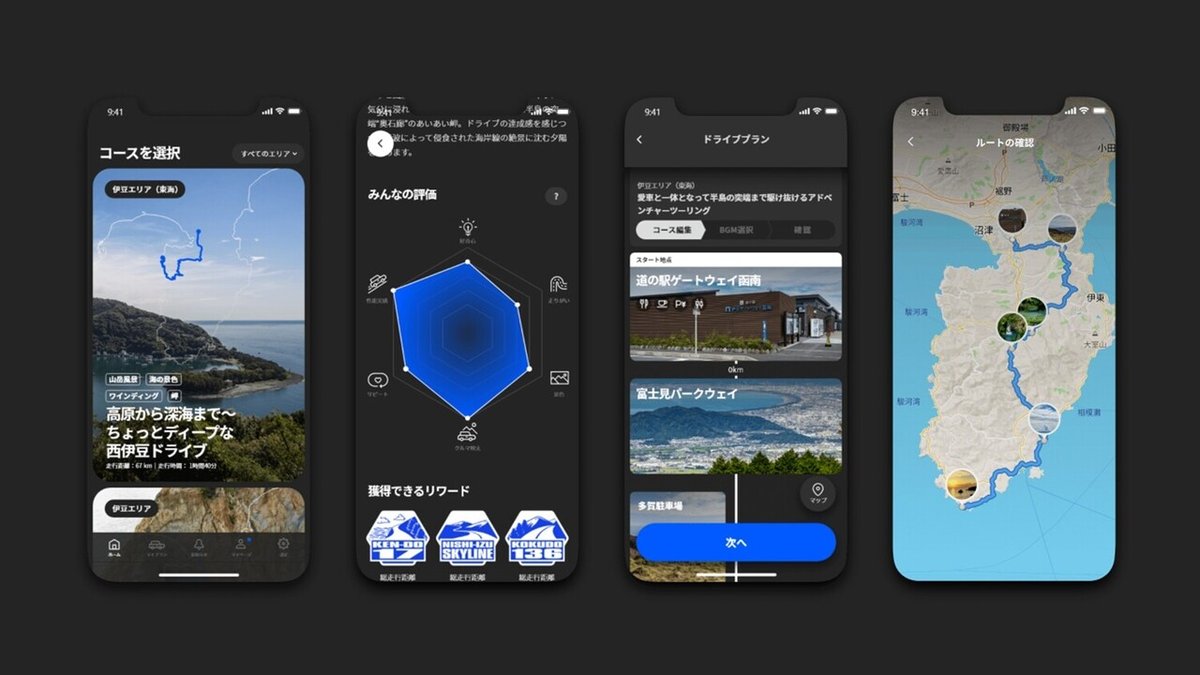

開発中のSUBAROADアプリの画面

小川 僕らは、Googleのようなプラットフォーマーを目指しているわけではありませんが、SUBARUらしいデータの活用をしながら、ニッチだけどリッチなデータを蓄積していきたいと考えています。KIBO宇宙放送局の話にも通じますが、我々はSUBAROADをオープンイノベーションを推進する器にしていきたいですし、ゆくゆくは海外にも広げていきたいという思いを持っています。

佐々木 SUBAROADを通じて、SUBARUオーナーや地域の人たちの間でオススメの道を共有していくようなコミュニティをつくっていけるといいですよね。また、SUBAROADでは音声ARの技術を用い、位置情報に合わせて地域の歴史や物語が紹介されたり、その道にマッチした音楽などを再生することもできるので、声優やミュージシャンなどが主体的に参加するプラットフォームにもしていけるのではないかと考えています。

SUBAROAD

従来のカーナビでは出てこない、新しい発見と走りがいのあるドライブコースを提供するドライブアプリ。クルマとテクノロジーの未来をデザインするR&Dチーム「SUBARU Digital Innovation Lab」の第一弾プロジェクトとして開発を進め、2021年内のリリースを予定。バスキュールはプロジェクトの立ち上げ時から共創パートナーとして参画している。

SUBARU Digital Innovation Lab:https://sdi-lab.jp/

SUBAROAD:https://sdi-lab.jp/subaroad/

多様なプレイヤーを巻き込むヴィジョン

ーどちらのプロジェクトも、2者間の共創にとどまらず、さまざまなプレイヤーが主体的に関われるツールになろうとしている点が共通していますね。

佐々木 そうですね。バスキュールが掲げるプロジェクトデザインでは、「Visioning」というプロセスを大切にしているのですが、これによって分野や業種を超えて色々な方たちを巻き込めている実感があります。一般的に僕らのようなクリエイティブの会社では、クライアント企業が抱える課題からプロジェクトが始まるのですが、僕らはそれを社会全体のヴィジョンに変換し、未来に大きな旗を立てることを意識しています。SUBAROADでは、SUBARUらしいデータ活用を通して、地域の魅力に出会える道を走るという体験価値をつくることが地域の活性化にもつながると考え、これをプロジェクトのヴィジョンに掲げています。

小川 大量生産大量消費の時代から、「意味」を買う時代へと移り変わる中で、企業には課題形成力のようなものが求められています。ただ、いまの企業は発注先から提案を持ってきてもらうことに慣れすぎていて、この力が失われている。だからこそ、バスキュールさんのような外部のパートナーと一緒に、課題やヴィジョンをつくっていかなくてはいけないと感じています。

南郷 ヴィジョンを掲げる上では、世の中でいま起きていることに目を向けることも非常に大切だと思っています。KIBO宇宙放送局にしても、COVID-19やヘイトクライムなど、世界を分断する事象が地球規模でわかりやすく発生している時代だからこそ、同じ地球から宇宙を見上げ、ポジティブな気持ちになれる体験をつくりたいという思いがありました。

上村 「これはきっと良いはずだ、世界を変えられる」というゴール、目標が皆で共有できているから進められるんですよね。最近は、SDGsやESG投資など、企業においても社会課題に対する意識が高まっていますが、「SDGsだから」とか、「経営層に言われたから」という理由だけでは、どうしてもヴィジョンの解像度が低くなってしまいますね。

佐々木 課題を自分ごと化できなければ、最後まで覚悟を持ってやりきるのは難しいですよね。バスキュールでは、企業や社会の課題だけではなく、個人の妄想や技術的な探求も「Visioning」の重要な要素だと考えているのですが、なによりプロジェクトが自分自身のストーリーになっていることが大事だと思っています。

小川 これは絶対に良いものになると思えたり、ワクワクできるということがモチベーションになるんですよね。ヴィジョンというのは本質を追求する姿勢からつくられるものですし、単に売上を上げたいといった損得勘定ではなく、本当にそれをやりたいと思えていることが重要ですよね。

上村 その点、朴さんをはじめバスキュールの方々の熱量は凄い(笑)。新しいことにチャレンジをするために、先行的に時間やリソースを割くことは経営的には大変だと思いますが、常に前進して既存のものを超えていこうとするピュアな情熱があるし、しかもそれをどんどん早くカタチにしていく力がある。

佐々木 抽象的な話だけでは前進できないので、早々にプロトタイプをつくることが多いですね。たどり着きたいゴールを具体的にイメージできるものを先行開発することでフィジビリティを確認しながら、プロジェクトのヴィジョンをさらに強化していくところがあります。プロジェクトは未知を既知にしていく行為の繰り返しなので、その解像度を上げていくためには、あらゆるフェーズにおいて、抽象と具体を行き来する思考とアクションが重要だと思っています。

より良い共創関係を築くためには?

ーより良い共創の関係はどうすれば築けるのでしょうか?

上村 まず、相手を信頼し、相手の考えに共感できているかということがベースだと思います。広告会社で働いていた経験があるのですが、例えばクライアントとクリエイターの間に別の人間が入ると、時間やコストなどの事情を持ち出されがちですよね。それぞれの立場で事情もある。でも、何か新しいことにチャレンジするのであれば、やはり直接話し合い、まず通じ合うこと、そして乗り越えるチカラを確認し合い、助け合うことも必要だと思うんです。

小川 結局は「人」に尽きるのだと思います。SUBAROADは、バスキュールさんとの出会いや、自分を理解してくれている上司がいたからこそ始めることができました。こうしたご縁は大切だと思いますし、現状への危機感や未来のヴィジョンが一致していたからこそ生まれたご縁だったのだと感じています。

上村 お互いにコミットし、リスクを取り合うことも大切ですよね。J-SPARCでは、JAXAが共創パートナーのプレゼンの場に同席するようなことも時々あり、「なぜにそこまで動いてくれるのか?」と驚かれることもあります(笑)。JAXAでは、ロケットや衛星などを製造企業に発注することがほとんどですが、今後はJ-SPARCのように、お互いにリソースやリスクを持ち合う共創関係から生まれるようなプロジェクト、活動も増やしていきたいですね。

南郷 KIBO宇宙放送局は、よくJAXAさんからどんな依頼があったのかと聞かれるのですが、これは私たち自身が立ち上げた事業なんですね。これに限らず、私たちはプロジェクトにすぐにコミットしてしまうところがあるので、進んでリスクを抱えるようなところに入ってしまいがちです(笑)。でも、そうしなければたどり着きたいところに到達できないという実感があります。

小川 我々とバスキュールさんは受発注の関係にありますが、こちら側で要件を定義して、あとは丸投げするような関係ではなく、同じチームとして一緒につくり上げていくことが大切だと考えています。我々は、従来の受発注のヒエラルキーの中でものをつくることに慣れきってしまっているところがありますが、そうした関係では良いものはつくれない。企業の中の人たちも少しずつ気づき始めているような気がします。

佐々木 VUCAの時代と言われている昨今は、企業からのオリエンテーションに応えていれば成果が得られた時代とは違い、与えられた課題を100%達成したとしても、どこまでの価値が生み出せるのかが不明瞭な時代です。だからこそ、問いそのものから共に考え、価値を生み出せるとお互いが信じられる目標を立て、必要に応じて舵を切ったり、つくりながら一緒に考えていけるような共犯関係を築くことが重要だと感じます。

南郷 KIBO宇宙放送局でパートナーをお誘いする際は、保証についての議論になることもあるのですが、宇宙というのは何が起こるのかわからない世界なので、広告のように保証が約束されるものではありません。もちろん、最低限みんなが困らないような予算の組み方やリスク回避について考えることは必要ですが、その上で覚悟を決め、一緒に前に進んでいこうという気持ちが共有できなければ難しいんだろうなと思います。それは、どの共創プロジェクトにも言えることかなと思います。

組織で働くビジョナリーたちが出会える場

佐々木 プロジェクトデザインのプロセスは、あくまでもバスキュール目線でまとめたものです。かたやパートナー側にも組織の慣習やルールがあり、共創を実現していく上での障壁は少なくないと感じています。前例のないチャレンジをしようとすると、少なからず組織の中で反対意見も出てくるように思うのですが、小川さんは自ら汗をかき、そうしたところとも戦ってくれていますよね。

小川 社内に敵がいると言えばいるのかもしれませんが、僕自身はあまり敵だと思っていません。僕は、絶対にこっちに進むべきだというプレゼンを社内でも続けているのですが、そうすると大体の人は理解してくれるんです。ただ、企業というのはどうしても目先の課題の解決を優先するものなので、コンスタントに成果を出しながら、その先の大きな未来を目指すというスタンスが必要だとは感じています。

上村 より大きな課題と向き合っていくためには、人もお金も技術もアイディアも必要で、それは組織の内部だけでは完結できません。外部との糾合は非常に大切ですし、自ら外に出てどんどん対外試合をしていくべきだと思っています。素振りばかりしてはダメで、まず、バッターボックスに立つこと。それにより、他を知ることで、自分たちの強みや弱みが認識できたり、気づけることは多いですよね。

南郷 私たちもプロジェクト単位でさまざまな領域、業界の方たちと出会っているので、気持ち的には常に外に出て行っている感じです(笑)。

上村 バスキュールさんはそうした過程の中で進化し続けていますよね。毎日のように試行錯誤しながらプロトタイピングをしている印象があるし、会社自体が動いている、常に活き活きとしているなと実感しています。

佐々木 ある程度結果が予想できることに取り組むよりも、わからないことを明らかにしていく方が楽しいという考え方が根底にありますね。これまで接点がなかったような領域でこそ、自分たちの技術を活かし、従来とは異なる視点からその対象や業界をアップデートできるのではないかという思いもあります。

小川 業界の中から見てもアップデートが必要だと感じるところはたくさんあります。だからこそ、僕自身が積極的に外に出ていくことが大切だと思っていますし、自分たちがファーストペンギンになって、新しい事例をどんどんつくっていきたいですね。

南郷 新しいことに取り組む時には、パートナーと色々な話をたくさんしてヴィジョンを共有することが必要になります。だからこそ、これからも上村さんや小川さんのように、この人と一緒なら大丈夫だと信頼できるような人たちと出会っていきたいという思いが強いです。

佐々木 そういう人たちが自然と集うような磁力を持ったチームになれたらいいなと思います。企業や組織の中にはビジョナリーな人たちが点在していますが、そういう人たち同士がなかなかつながれていないように感じます。それこそ、上村さんと小川さんが話をすることで新しい何かが生まれるかもしれないですし、面白いプロジェクトを抱えている人たちが集まり、また新しいプロジェクトが生み出されるような場所をつくっていきたいですね。

[取材・文]原田優輝(Qonversations)

プロフィール紹介

---------------------------------------------------------------------------

上村 俊作

国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構(JAXA)

新事業促進部事業開発グループ グループ長 / プロデューサー

入社以来、外部・民間連携に注力。中央省庁・財団法人・広告会社の3組織に出向。約3年間、民間出身の理事長秘書を務め、人事部を経て現職。宇宙ビジネス創出を目指すJ-SPARCプログラムを統括。地方創生、教員免許を活かした青少年教育にも熱心。鹿児島市出身。

---------------------------------------------------------------------------

小川 秀樹

株式会社SUBARU

IT戦略本部 デジタルイノベーション推進部

スタートアップを経験の後、2008年より現職。SUBARU内の部門横断でのデジタル施策、データ分析、サービス開発等によるイノベーションを担当。ドライブの愉しさを拡張するスマートフォンアプリ「SUBAROAD」 を2021年リリース予定。トレジャーデータユーザー会(TUG)代表。

---------------------------------------------------------------------------

佐々木 大輔

株式会社バスキュール

コミュニケーションプランナー/プロジェクトデザイナー

日本橋を舞台にした共創プロジェクト開発、SUBARU社のデジタルイノベーション推進をはじめ、未来を志向するさまざまなプロジェクトの立ち上げに参画。コミュニケーションデザインの専門性を背景に、プロジェクトのヴィジョン開発やグランドデザインを担う。SUBAROADでは、SUBARUらしいブランド体験×DXをテーマにコンセプト開発およびサービスデザイン等を担当。

---------------------------------------------------------------------------

南郷 瑠碧子

株式会社バスキュール

プロデューサー/プロジェクトディレクター

KIBO宇宙放送局、SUBAROADをはじめ、分野・業種・国籍を超えた多様なメンバーから構成される共創プロジェクトのハブとなって、プロジェクト設計や進行管理を担当する。KIBO宇宙放送局では、JAXA、NASAをはじめとするグローバルな共創パートナーとの連携およびプロジェクト全体の進行管理を担当。

---------------------------------------------------------------------------

この記事を読んでバスキュールでの仕事に興味を持っていただけたら、ぜひJOIN USページもご覧ください。新たにプロジェクトデザインスタジオを掲げ、現在採用強化中です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?