愚地独歩はなぜ当麻蹴速を殺さなかったのか/『バキ道』のテーマ性についての個人的解釈

板垣恵介先生が連載する格闘漫画『刃牙シリーズ』の第五弾、『バキ道』。その連載が終了してから早1年が経過している。

連載終了から1年が経っても、私は『バキ道』についてよくわからないでいた。個人的に刃牙シリーズは『テーマ性』に非常に真摯な漫画だと思っており、前章である『刃牙道』までは、なんとなくではあるが「こういうテーマが描きたかったんじゃないかな……」という風に解釈ができていたのだが、こと『バキ道』においてはまったくと言っていいほど主題が掴めていない状態であった。

連載中は「まあ、こういうのは章が終わってみないと分からないものだからな」とかノンキしていたが、完結してもさっぱりであった。むしろ読めば読むほどわからず、疑問ばかりが浮かんでくるのである。

・ピクル、宮本武蔵と来ていまさら大相撲やるの?

・なんで宿禰が刃牙たちと同じチームに入ってんだよ

・横綱零鵬のリベンジはなんだったんだよ

・蹴速も出てきたのになんで宿禰と立ち会わないんだよ

・そもそも蹴速はなんだったんだよ

・最終戦はどう考えても刃牙の圧勝だったのに、なんで宿禰を持ち上げてるの……?

幾つもの疑問が浮かんでは漂い、それらしい答えが見つからないままであった。しかしながら、先日、ふと閃くものがあった。だらだらとTwitterを眺めていたら、なんの前触れもなく、ひとつの仮説が浮かんできたのである。

あー……『バキ道』のテーマ、理解ったかもしれない……

— 朽尾明核(日比野響) (@hibiki_hibino) June 15, 2024

というわけで本記事では上記一連のツイートを整理・補足していき、『バキ道』のテーマとはなんなのかについて書いて行こうと思う。上記の疑問についてもテーマ的な観点からは一応回答は……出た。ので、同じような疑問を抱いた読者の方がいれば……納得の一助には……なるかもしれません(ならないかもしれない)。

【注意】

この記事で書かれているのは、あくまでの私の個人的な解釈になります。「作者がこう思って書いた」とかそういう主張ではなく、「こういう風に『バキ道』を読むと腑に落ちる」という私なりの『咀嚼』の仕方についてです。あしからず。

①:結論『バキ道』のテーマとは

結論から言ってしまえば、『バキ道』におけるテーマとは、前章『刃牙道』を受けて「お前たち(グラップラー)も宮本武蔵(現代で生きることのできなかった人殺し)と同類なんじゃないのか?」という問いである。それを最初から最後まで問いかけ続けているのだ。

『バキ道』の物語の開始は、プロローグとして古代からはじまる。初代の蹴速と宿禰の取り組みのエピソードだ。

比類なき力を持った蹴速は、「破壊しても壊れない人」そしてその人との「力比べ」を望む。

宿禰と蹴速の望んだ「力比べ」は、ルール無用であり、さらには最終的に蹴速の「絶命」で決着がついている。

つまり、初代宿禰と蹴速は「ルールのない力比べを望み、その結果として相手や自分が命を落とすことになっても戦いを止めることができない」そういった価値観をもった人物である、というエピソードだ。これが、プロローグに挿入される。

ここで話を前章に戻す。

『刃牙道』では宮本武蔵が章ボスとして君臨し、刃牙たちと戦いを繰り広げた。そして、その結果として宮本武蔵は徳川寒子に魂を抜かれ退場する。なぜなら武蔵は現代社会で生きるには、あまりにも価値観が違いすぎたからだ。人を斬るということから逃れられなかった武蔵は、「異物」として物語上から追放される。

ひるがえって、「じゃあ、君たちグラップラーはどうなの?」というのがバキ道のテーマになってくるのだ。

「君たちは宮本武蔵を追放したが、そんな君たち自身もまた、初代宿禰や蹴速のように、力比べを望み、その結果自分や相手が死ぬことになったとしても良しとする『人殺し』なんじゃないの?」

という問いかけが、物語全編を通して何度も投げかれられ、その問いに回答し続けるのが『バキ道』のテーマになっているのである。

②:二代目・野見宿禰

『バキ道』のシリーズボスにあたる二代目宿禰。彼は、初代宿禰や蹴速と同様の「人殺し」の象徴として登場する。宿禰のファイトスタイルはかなり凄惨なものだ。異常な握力で相手のアバラを掴み、砕く。実際序盤に戦ったビスケット・オリバは死んでもおかしくないレベルの、再起不能待ったなしの重傷を負わされている(なんか再起するけど)。古代相撲というルール無用・なんでもありの格闘技が意味するように、「力比べ」のためならば、相手の命を顧みることのない闘士だ。

基本的に刃牙シリーズにおいては、テーマを負った敵と戦うことで論を進めていく。死刑囚、アライJr、ピクル、宮本武蔵……。刃牙たちと異なるテーマを背負った彼らと戦っていくことで、議論を深堀りしていくわけだが、宿禰が彼らと違うのは、グラップラーたちもまた宿禰と同じく「人殺し」ではないかという疑問がスタート地点になっている部分である。刃牙たちと宿禰がいわば同じサイドのテーマを負ってしまっているため、戦う事ができない(意味がない)のである。

したがって、刃牙たちが戦うために、グラップラーや宿禰たち「人殺し」の対となる存在が敵として必要になってくる。

そう、現代の力士たちだ。

③:大相撲との六番勝負

現代に生きる大相撲の力士たちは、規則(ルール)の中で勝敗を競う。禁じ手も多い。古代相撲(ルール無用の殺し合い)とは対極となる、文字通り、宿禰や刃牙たちグラップラーとは正反対の存在だ。

1巻、愚地独歩が相撲を評するシーン。

武術家にとっての本番は「試合」でなく「殺し合い」だが、相撲は真逆、あくまでルール内の勝負、「試合」が全てであると明言している。

ゆえに、刃牙たちグラップラーが戦う相手は宿禰ではなく現代大相撲の力士たちなのだ。

これが、疑問「なんで宿禰が刃牙たちと同じチームに入ってんだよ」に対する回答である。

答えは、宿禰と刃牙たちが同じ「人殺し」だからだ。

(正確には、刃牙たちはまだ「人殺しなんじゃないの?」と問いかけられている段階)

構図としては、ルール無用の「人殺し」たちとルールを守る「競技者」たちの対抗戦、という形になるのだろう。もちろん、ここでいう「ルール」というのは、単純に相撲とか競技の取り決めという定義以外にも、「人を殺さない」「相手を思いやること」「倫理」「フェアプレー精神」などの大きな意味合いも持つことは言うまでもない。

六番勝負、大相撲の力士たちは、相撲についてのこだわりを見せる。たとえば、「立ち合いの構え」であったり、「繰り出す技」「禁じている技」であったり、「ダウンした相手には追撃をしない(相撲ではその時点で勝ちだから)」であったり、「足の裏以外の部位が地面に設置することを避ける」だとか、そういうこだわりだ。

無論、地下闘技場のルールにおいてこのこだわりは意味がない。武器の使用以外のあらゆる行為が認められているからだ。しかし、そんな舞台ですら彼らは相撲のルールにこだわる。なぜか。

それこそが、「人殺し」と「競技者」を分かつ『線』になっているからだ。ルールの存在しない場、ルールを守らなくてもいい場での戦いであっても、それでもなおルールを守るということが「競技者」足りえる条件なのだ。

そう考えると、そもそもなぜ『バキ道』が「相撲」を取り上げたのかという部分も腑に落ちる。相撲ほど反則が厳しく、敗北の条件がルールによって規定されている格闘技は他にないからだ。たかが地面に手や膝をついただけで敗北が決まってしまうほど、ガチガチにルールに縛られた格闘技。グラップラーたちが「人殺し」か「競技者」かを問うというテーマにおいて、これほど適している格闘技があるだろうか。

六番勝負の中、刃牙をはじめとするグラップラー5人は、問いかけられ続けることとなる。

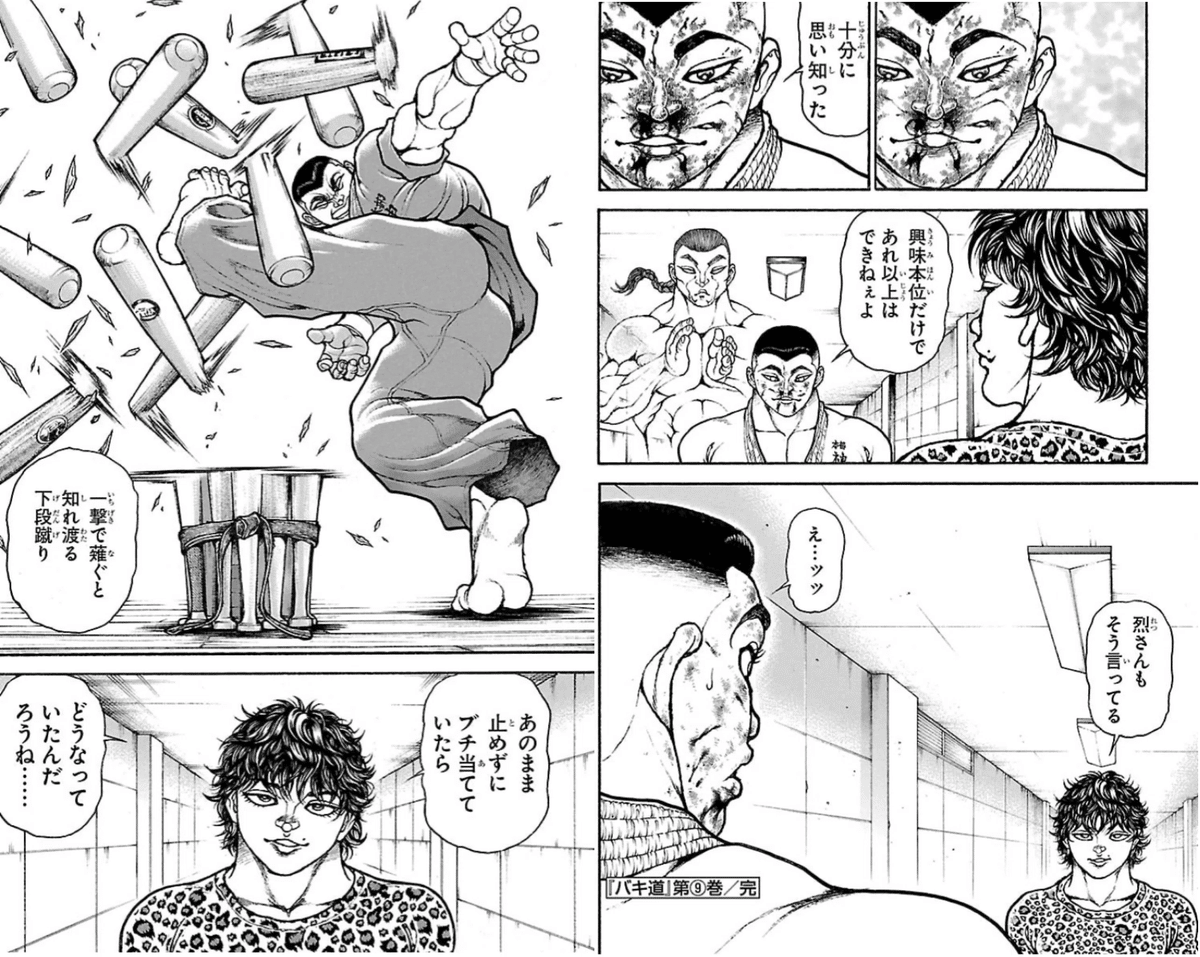

【四陣戦】愚地克巳 VS 関脇・獅子丸

おそらくこの六番勝負の中で、もっとも『バキ道』のテーマ性がわかりやすいのがこの克巳と獅子丸の試合だろう。

最後の最後、勝負を決定づけるはずの最後の一撃を、克巳は寸止めで終わらせる。

そして、あろうことかそのまま闘技場をあとにし、「敗北」するのだ。

試合後、問いかけた刃牙に対して、克己はこう答える。「あれ以上はできない」

愚地克巳は、明確に「人殺し」を否定した。たとえ勝負に勝つためであっても、自分は人を殺さないと、NOを突き付けてみせたのである。しかも、自分から「敗北」を選択しているのだ。

この敗北を選べる、というのが、克巳だけが持つ、他のグラップラーにはない精神性だろう。言うまでもなく、グラップラーたちは勝ちたがりだ。事実として六番勝負はこの試合以外全員が勝ち、5勝1敗とかいうスコアになる。

そんな中、克巳だけが敗北を選択できる。「自分の中で勝敗よりも優先すべきことがある」という『答え』を、説得力を持って提示できるのだ。

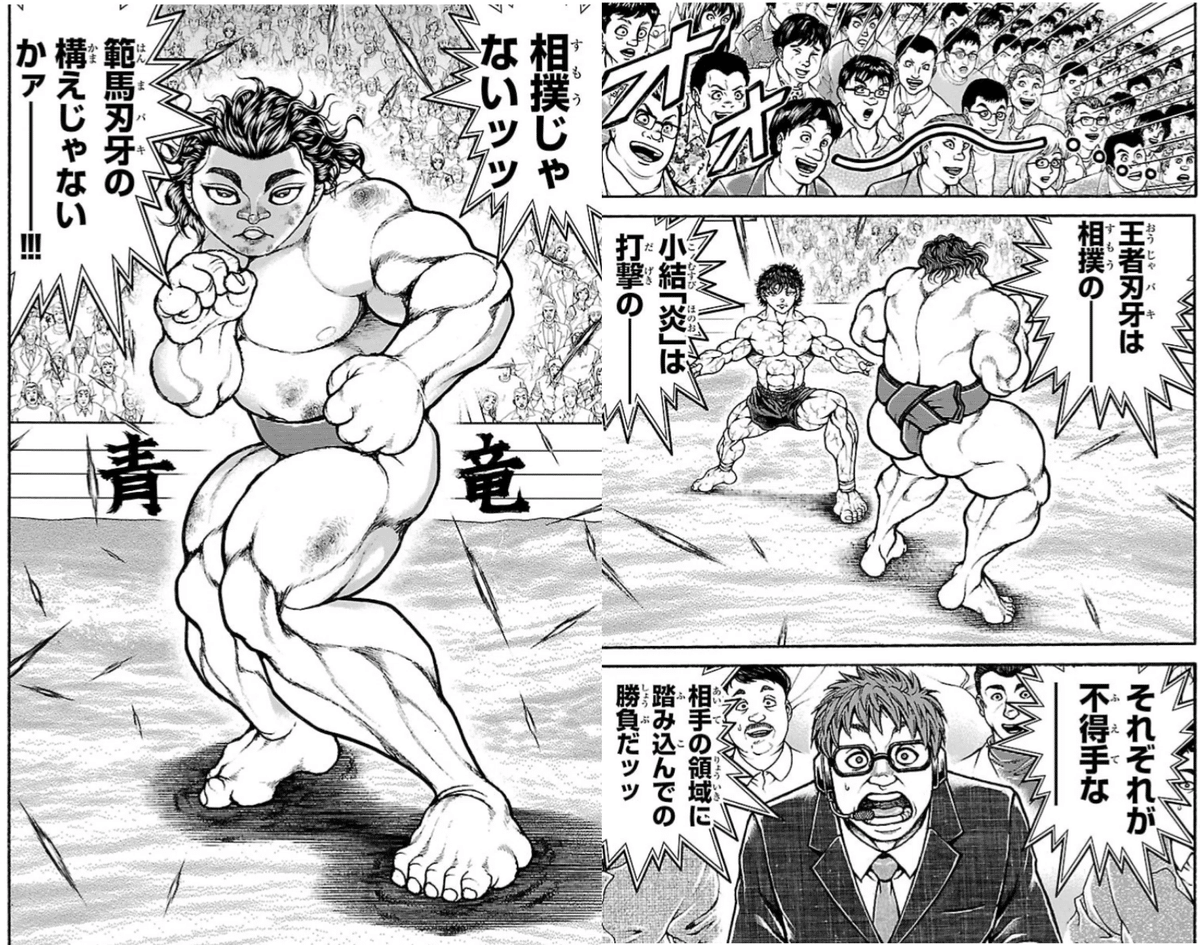

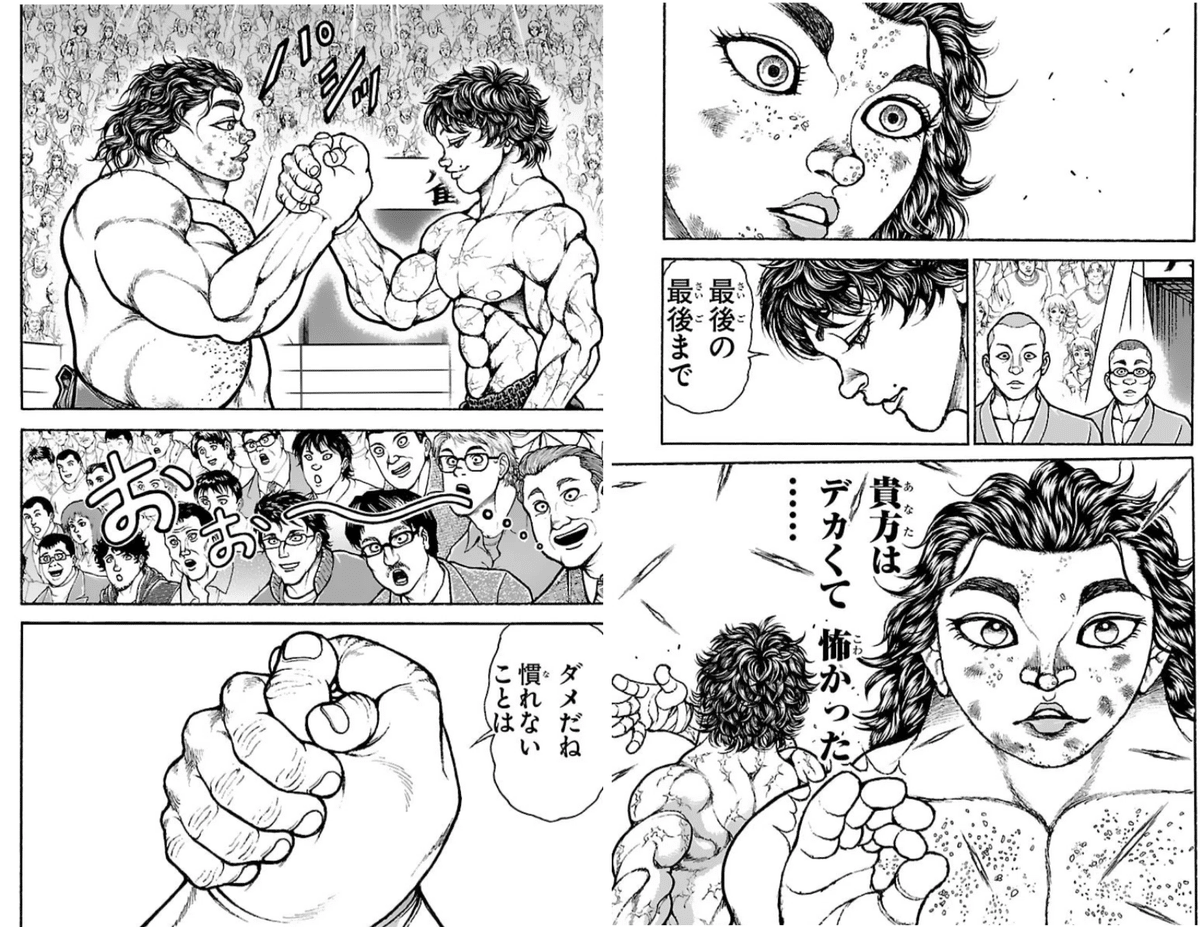

【副将戦】範馬刃牙 VS 小結・炎

この試合も、テーマという観点でみるとかなりストレートに答えが書かれている。刃牙が相撲というスタイルに乗っかるのである。型を持たないファイターである刃牙ゆえに、炎を正面から受け止め「競技者」という相手のフィールドに立つことができるのだ。

そして、最後の決着が非常に象徴的な試合でもある。

最終局面、相撲の構えを取った刃牙に対して、なんと小結炎は「範馬刃牙の構え」をやってみせるのである。互いの構えが逆転してしまうのだ。

つまり「人殺し」と「競技者」のスタンスがそっくり入れ替わるということを暗示している。

・相撲の構えを取った刃牙→「競技者」としての範馬刃牙

・刃牙の構えを取った炎→「人殺し」としての範馬刃牙

範馬刃牙は、「競技者」の立場を取ったまま「人殺し」の刃牙を倒すことができますよ、というのがこの試合で刃牙が出した「答え」になるのだろう。

【三陣戦】花山薫 VS 前頭筆頭・鯱鉾

花山の試合はかなり異質である。たぶんだけど板垣先生は端っから花山薫を「人殺し」として描くつもりはこれっぽっちもなかったのであろう。

前章である『刃牙道』のテーマの流れを継ぐ今作であるが、花山薫は『刃牙道』の中、刀を持った宮本武蔵を相手にしているときでさえ、そのフェアプレー精神を失う気配がなかった。奪った刀をわざわざ相手に返したりしているのだ。

そんな花山薫が「人殺し」であるはずがない。だからこそ、この鯱鉾戦でも花山薫はいつも通り花山薫のスタイル(テレフォンパンチにノーガード受けに「まだやるかい」)を一切崩すことなく臨み、そしてそのまますんなりと勝ってしまうのである。

言ってみれば「花山薫が『競技者』であることなんてわかりきってるから、わざわざ問いかける必要なんてないよねッ!」という結論であろう。試合のあとで徳川が腕組んで「花山だなァ~~~~!!」とか唸ってくれればもっとわかりやすかったかもしれない。

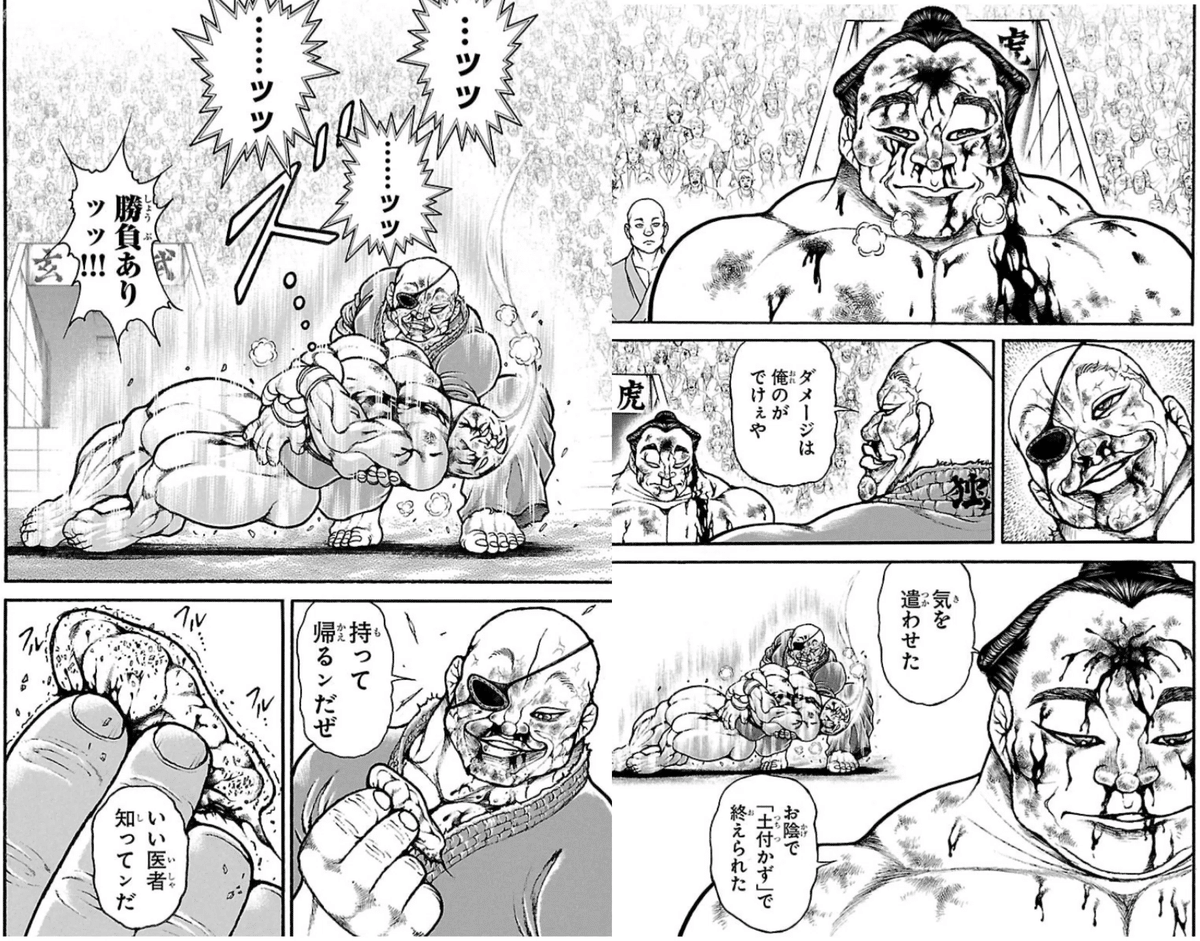

【二陣戦】愚地独歩 VS 関脇・猛剣

グラップラーたちは若手組よりも独歩&渋川の老人組の方が「人殺し」性は高いように感じられる。長年切った張ったを繰り返しているうちに、どうしても「競技者」のままではいられなくなるということなのかもしれない。独歩や渋川は夜の街に繰り出して素人と喧嘩してぼこぼこにしたり、アライJrをいじめたりとかなり「人殺し」の精神性を持っているといえるだろう。

そんな独歩と猛剣の試合だが、意外にも決着は独歩が相撲へと寄り添うかたちとなる。

失神した猛剣の背中に土がつかないように支えてやったり、ちぎった耳がまたくっつくように渡してやったりといった「気遣い」が見える。そういった対戦相手への「気遣い」は「人殺し」が持たないものである。

力士である猛剣へのリスペクトが、独歩を「人殺し」から「競技者」へと戻した、ということになるのかもしれない。

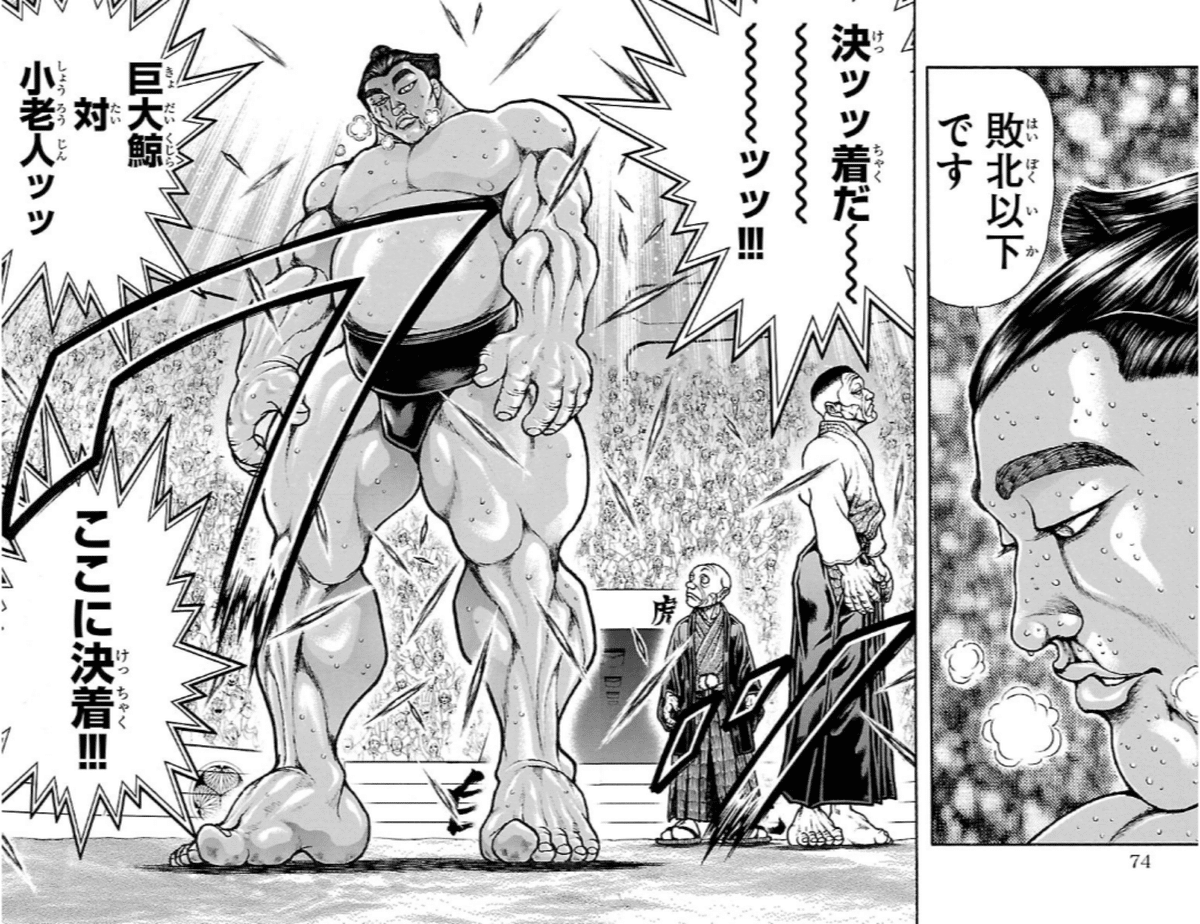

【先鋒戦】渋川剛気 VS 大関・巨鯨

グラップラーたちが「人殺し」にはならない、という回答を示すのがこの六番勝負……なんだけど、渋川老に関してだけは何度読み返しても「競技者」になっている要素が読み取れないんだよなァ~!! というのが正直なところである。

決着の仕方についても、「巨鯨が義眼が壊れた渋川に対して躊躇したところを容赦なく目潰し決める」という相手への気遣いも何もない非情さが出たものになっている。むしろ、「相手の良心に漬け込み勝利を引き寄せる」「回復不能のダメージを躊躇なく与える」という行為は、どう考えても「人殺し」のなせる業だ。

一応、渋川自らががっぷりと四つに組む、という途中の展開は、「相撲に寄った」という風にも受け取れなくはないが……。合気道に取って「組む」という行為は別に不利でもなんでもない(むしろ十全に技術を振るっている)から、刃牙と違い「相手のフィールドで戦っている」感も薄いんだよな……。

例外として渋川は「人殺し」のままだった、という解釈でもいいのかな(型月のような初手例外だ)。

渋川の義眼が壊れたことで試合を止めようとした巨鯨に対して、渋川が言ったセリフもそれを示唆しているように思える。

渋川「アンタが気にする事じゃねぇ。俺も止める気はねぇ」

巨鯨「いや…」

渋川「これは地上の競技じゃねぇ。俺ら2人が止めさえしなければ、何人も止めることはできねぇんだ」

巨鯨「渋川さん…」

渋川「もし止めるとしたら…、俺ら2人のどちらかが――」

セリフはここで中断させられるが、「俺ら2人のどちらかが――」に続く言葉がなんなのかは想像に難くないだろう。無論「死ぬまで」だ。

(※実際には地下闘技場の試合はどちらか死ぬまでではなく、徳川が勝敗を下したり負けを認めたり闘技場を去ったりすれば決着はつくが、ここでの渋川はもっと観念的な話をしている)

一応、最後は巨鯨自身が負けを認めることで決着になるという流れや、退場するときお互いに取ってつけたように礼をする描写なんかは、板垣先生なりの目くばせなのかもしれない……(完全に相手を蹂躙する「人殺し」の勝ち方をすると、相手は負けを認めませんよ、という宿禰との対比という意味。詳しくは後述する)。

④:「競技者」は「人殺し」に比べると弱い

六番勝負で描かれている事実として、「競技者」ゆえの弱さ、というものがある。言うまでもないことかもしれないが、「ルール」や「対戦相手への気遣い」によって縛られた「競技者」は、それらを無視できる「人殺し」に比べて弱い。敗北のリスクを背負わなくてはならないのだ。

たとえば、初戦の巨鯨は、渋川の義眼が壊れたことを「気遣い」隙を晒した。それが敗北につながった。

猛剣は、背中が地面に着くということを無理に避けようと――相撲の「ルール」を守ろうとし――隙だらけになり負けた。どちらも「競技者」ゆえにでた弱点が敗北へと繋がったかたちになる。

最もわかりやすい例でいえば、克巳は「相手の命を奪うことを避け」敗北を受け入れた(「人殺し」として蹴りを打ち込んでいれば勝てたのに、それをしなかった)。

すなわち、「競技者」でいるということは、戦いにおいて不利を許容する事、もっと言ってしまえば、敗北を許容することに他ならないのだ。

⑤:「人殺し」の持つ欠点。「敬意」無き決着

では「競技者」になることにメリットはないのかというと、あながちそういうわけではないだろう。

「競技者」のメリット――それは、「競技者 VS 競技者の戦いになったときは、『試合』になる」ということだ。ここでいう『試合』とは、「お互いをリスペクトしあい、勝利と敗北に納得する戦い」のことを差す。

読んで行ってもらえばわかるだろうが、「競技者」であるグラップラーに負けた力士たちは、同じ「競技者」として相手をリスペクトする描写がある(グレー寄りの渋川に対しても、巨鯨は敬意を示している)。そして、自らの敗北を受け入れるのだ。

結果として、六番勝負は非常に後味の良い、さわやかな決着となったのである。

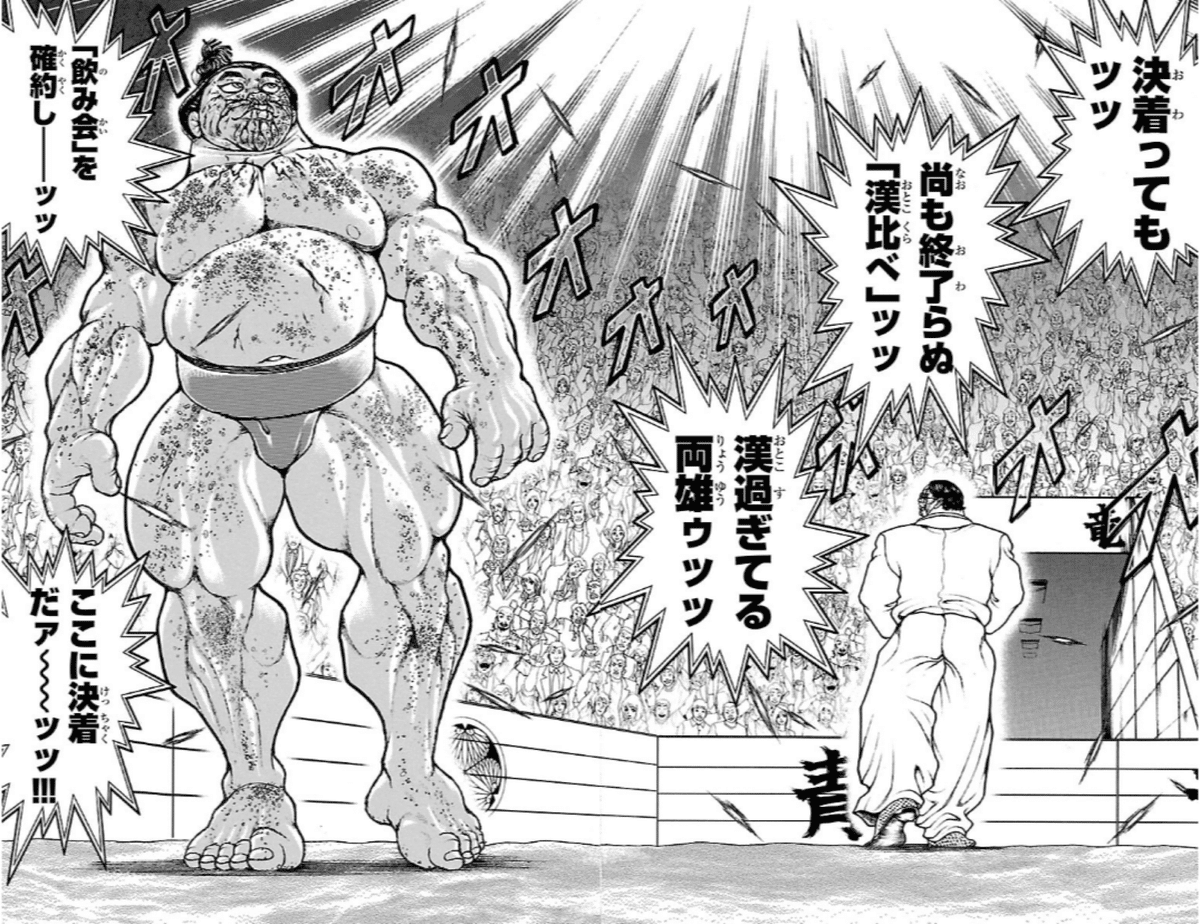

――宿禰戦を除いては。

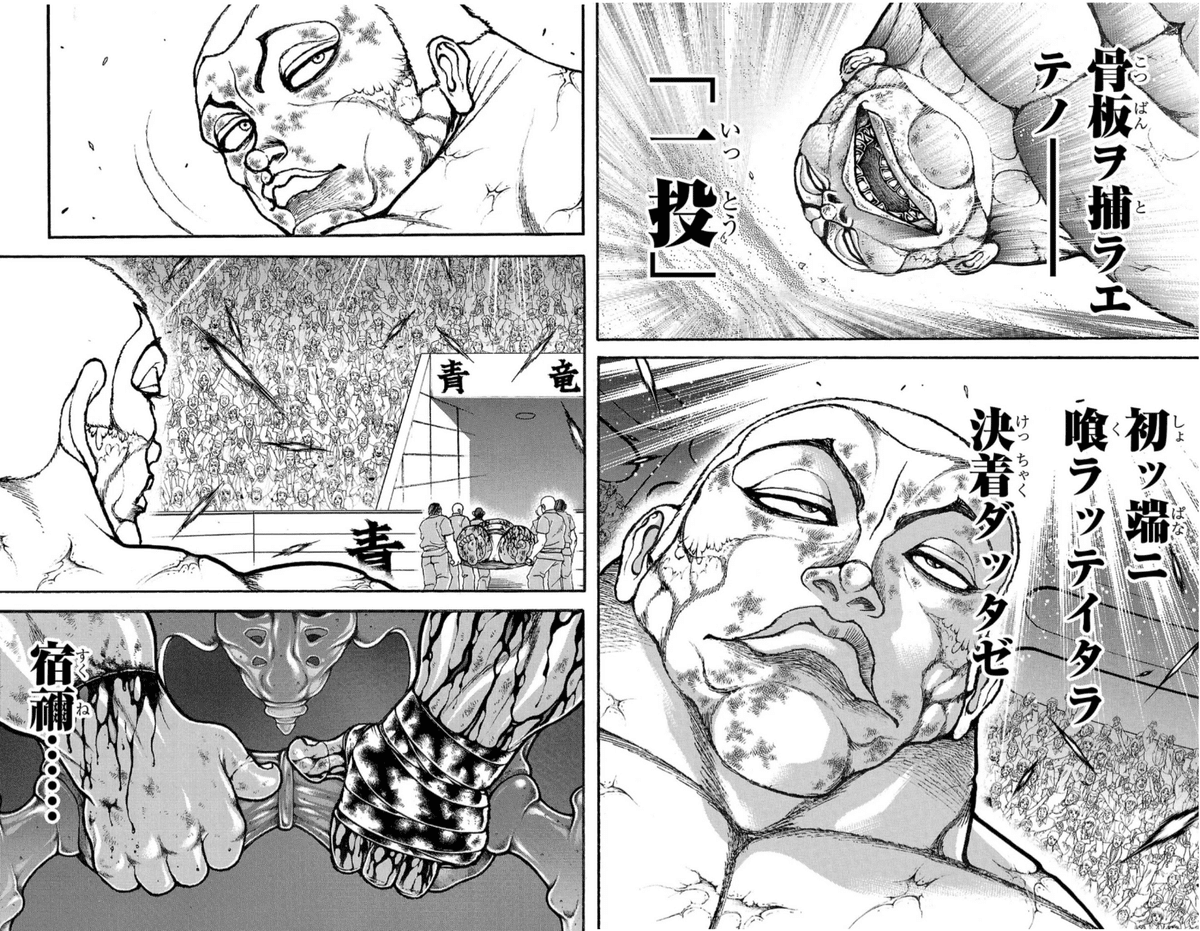

「競技者」として踏みとどまったグラップラーたちと違い、宿禰は「人殺し」のまま零鵬を下した。横綱の四股を甘いと見下し、肋骨を砕き再起不能レベルのダメージを与え、蹂躙したのだ。そこに横綱に対する敬意はない。ただ単に力比べの結果として勝利を収めたのである。宿禰の「人殺し」性は強調されている。

するとどうなるか、零鵬はその夜、宿禰にリベンジを挑みにくる。自身の敗北に『納得』がいってないからこそ、再戦を挑むのである(おそらく零鵬自身、どうあがていも勝てないと理解していても)。

リベンジに来るのは零鵬だけではない。そう、序盤にて宿禰が手を下したビスケット・オリバもこの後でリベンジマッチにやってくる。

そういうことなのだ。

宿禰は本章、『バキ道』において、オリバと零鵬というふたりの「競技者」に対して勝ち星をあげている(オリバの「競技者」性については後述する)。そして、そのふたりからリベンジを受けている。「人殺し」の勝ち方は、言ってしまえば後に禍根を残すのだ。

2巻でのオリバの敗北シーン。六番勝負を見てからだとその異様さに気づくだろう。勝者への敬意を持った力士たちの負け様と比較すると、あまりにもブチギレMAXで納得いっていないのが見て取れる。

煽りともとれる宿禰の言葉に激高するオリバ。決着がついたあとであるというのに、勝者に対しても敗者に対してもリスペクトはない。

零鵬についてもそうだ。六番勝負で「競技者」に敗北した力士たちは、巨鯨、猛剣も、鯱鉾も、炎も、全員が試合後、勝者に対してリスペクトを示すシーンがある。

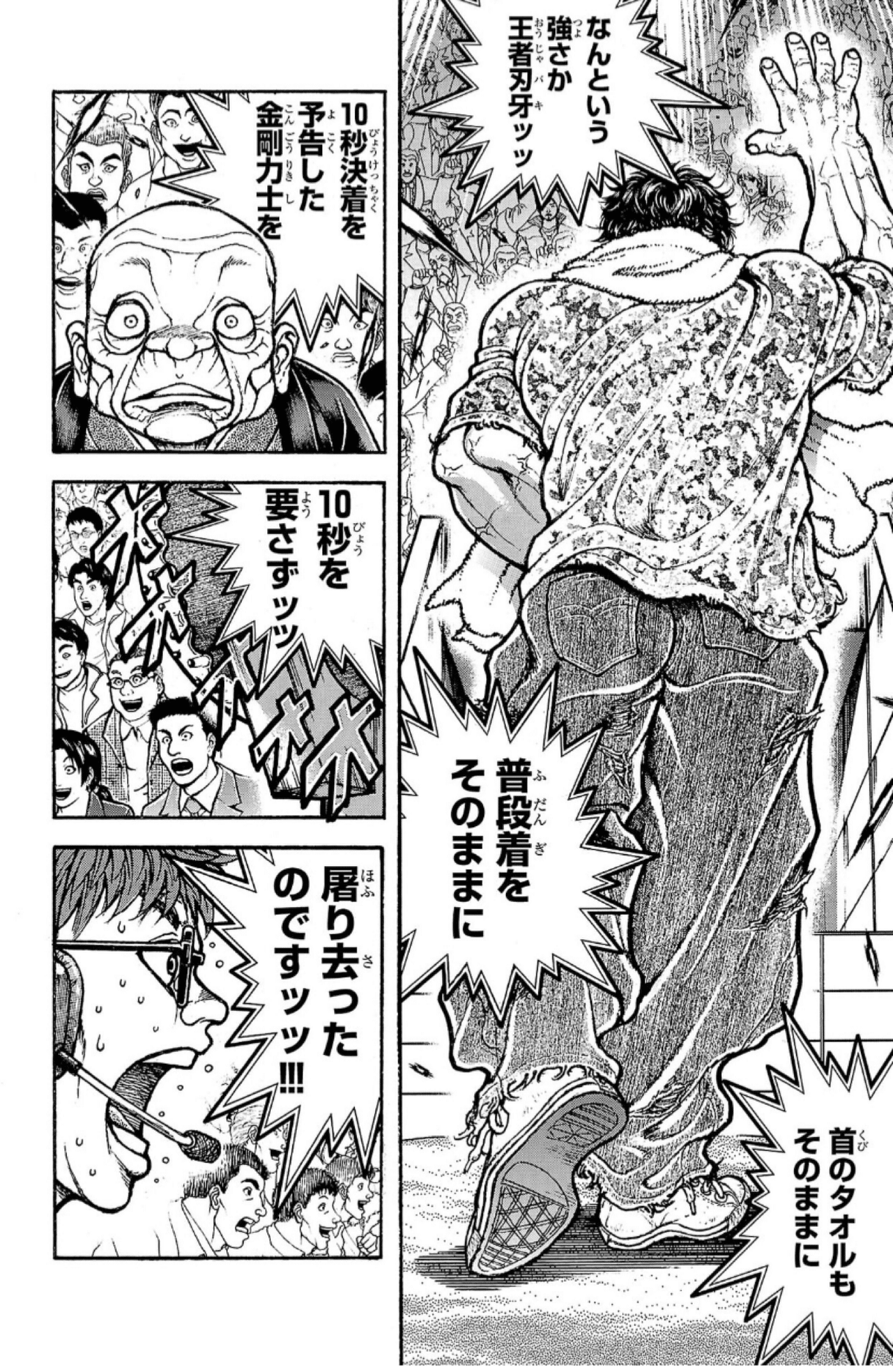

だが例外として零鵬だけその場面が一切描かれていないのだ。気絶した零鵬を前に、徳川が宿禰を褒めて、それで終わり。次の場面切り替えで結果発表へと移ってしまう。

「零鵬は気絶してるんだからしょうがない……しょうがなくない?」と思う方もいらっしゃるだろうが、同じく失神KOを刃牙に喰らった炎は、その後わざわざ意識を取り戻してから「互いに敬意を払い合うパート」が挿入されている。

これこそが「人殺し」のデメリットといえるだろう。勝敗に敬意がない。決着に敬意がない。ゆえに敗北した「競技者」は納得することができない。そういった勝ち方になってしまうのである。

宿禰はリベンジに来た零鵬に対しても容赦なく手を下す。すでにアバラが折れている重症患者に対して、さらに踏みつけを入れて骨を砕くのだ。言ってみれば宿禰の「人殺し」性がより強調されるような展開となる。ここは、この後の愚地独歩との対比になっているわけだ。

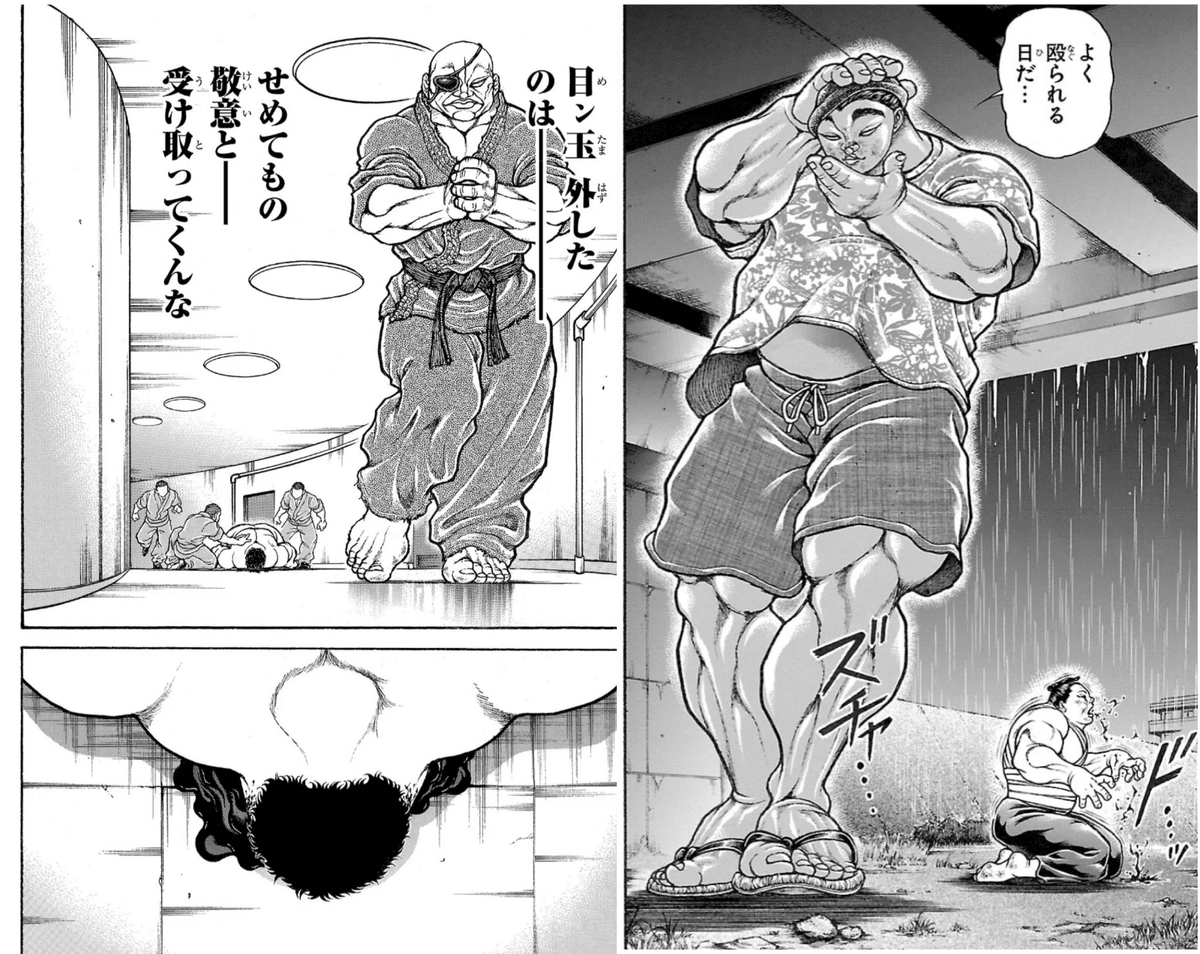

⑦:愚地独歩はなぜ当麻蹴速を殺さなかったのか

グラップラーたちは大相撲力士との六番勝負を終え、問いかけられたテーマに一応の答えを出した。力士たちとの戦いの中で、自分たちは「人殺し」ではないのだと回答して見せたのだ。

しかしながらそれは十分な答えというにはいささか物足りない。テーマからは当然、次なる問いが投げかけられる。

「確かにグラップラーたちは『競技者』として力士たちとの戦いを終えた」

「でもそれは、相手が『競技者』だったからじゃないのか?」

「もし、対戦相手が『競技者』ではなく『人殺し』だったとしても、グラップラーは『人殺し』にならずにいられるのか?」

それが次なる問いであり、その為の存在が当麻蹴速なのだ。

……そのための存在が当麻蹴速なのだ。

蹴速は、初代宿禰&蹴速や、二代目宿禰と同じく古代相撲の使い手、「人殺し」の象徴としての役割を担っている。……描写が乏しく判断が難しいが、おそらくはそのはずだ。使用する格闘技が現代相撲ではなく、ルール無用の古代相撲だし、不意打ちで勇次郎の顔面に「当てるつもりで」蹴りを放ったり、敵前逃亡を「仕切り直し」と言い張って負けを認めないその精神性は、「競技者」のものとはかけ離れている。本編ではついぞ描かれることはなかったが、混沌くんみたいな「競技者」的なかませ格闘家と戦うようなシーンがあれば、おそらく「人殺し」として蹂躙して見せたに違いない。

「もし、対戦相手が『競技者』ではなく『人殺し』だったとしても、愚地独歩は『人殺し』にならずにいられるのか?」

答えは「ならずにいられる」だ。

独歩は蹴速に対して、『競技者』として対応をし続けた。蹴速の踵が砕ければ降参を促したり、傷だらけの蹴速にとどめを刺すのを躊躇ったり、さらにはちぎった耳を渡して医者を紹介するといってのけた(ここは猛剣との決着シーンの再話だろう。独歩は蹴速に対して猛剣と同じく『競技者』として戦ったよ、ということ)。

挙句の果てにリベンジを果たしに来た蹴速に対しても、目潰し(回復不能のダメージ≒殺人の暗喩)をすることなく、倒してみせている。

相手が「人殺し」であっても自分は「競技者」であるということを示しているのである。

重傷を負ったリベンジャーに対して、目潰しをせずに倒した独歩と、容赦なく背骨を砕いた宿禰が対比されている(ここで独歩自身が「敬意」というキーワードを言ってるのね……)。

以上で「蹴速ってなんだったんだよ」「なんで蹴速と宿禰が戦わねえんだよ」「零鵬のリベンジはなんだったんだよ」については答えが出た。

蹴速は、六番勝負を終えたグラップラーに「相手が『人殺し』でも『競技者』でいられるか」を問いかけるために出てきたキャラであり、だからこそ宿禰とは戦わなかった(同じ「人殺し」の宿禰と戦っても意味がない。テーマが深堀できない)。零鵬のリベンジは、「人殺し」のもたらす敬意無き勝利の代償と、その後の独歩の蹴速への対応を比較させることで、宿禰の持つ「人殺し」性を強調させるために必要なシークエンスだったのだ。

⑧:ビスケット・オリバのリベンジ

物語後半、『バキ道』開始早々に宿禰と戦い、敗れたオリバがリベンジにやってくる。ビスケット・オリバは『バキ道』においてかなり特異な存在であり、「競技者」と「人殺し」のスタンスを明確に(おそらく自覚的に)切り替えているということが読み取れる。

宿禰との最初の対戦では、オリバはまわしを絞め、道場(戦うための場)に現れた。これはあからさまに「競技者」としての立ち振る舞いだ。一方再戦時には夜の街でいきなり声掛けをして喧嘩を吹っかけている。それこそ、愚地独歩が提唱していた『ホンバン』、「人殺し」としてのスタンスからくる開戦形式だ。

宿禰「もう決着してるのに」

オリバ「ハハハ……『相撲』デハナ」

宿禰「初めの〝一番〟はね。しかし次の一番は実戦だった。忘れようもないでしょう」

開戦前の会話であるが、宿禰は(仕方ないとはいえ)誤解をしている。オリバのいう相撲や実戦とは単なる使用する格闘技の話ではないのだ。「競技者」か「人殺し」かというスタンスの話だったのだ。

そこを見誤り、結局宿禰は終始ペースを握ることなく敗北してしまう。

オリバ「俺カラ売ッタ『喧嘩』ダ。君ニハ備エガナカッタ」

宿禰「そんな力士はいない。備わっているから『力士』を名乗れる」

オリバ「ドウヤラ心配ナイナ。良イリハビリダッタ」

宿禰(俺も愉しんだ)

宿禰(愉しむ…?)

宿禰(いいのか…? それで……)

決着後のオリバと宿禰の会話だ。宿禰は『納得』がいっていない様子が伺える。果たしてそれはオリバという「人殺し」に負けたからなのか、あるいは宿禰自身が「人殺し」であるからなのか……。

とにかく、宿禰はこの後、蹴速との食事の席で言い放つ。

殺意の肯定。次は容赦をしない。対戦相手の「生命」を気遣うときじゃない。

ここで宿禰の物語上での立ち位置をはっきりと明言している。「人殺し」だ。

完全に「人殺し」としての自覚を得た宿禰が、刃牙との最終決戦へ臨む。

物語は最終局面へ向かう――。

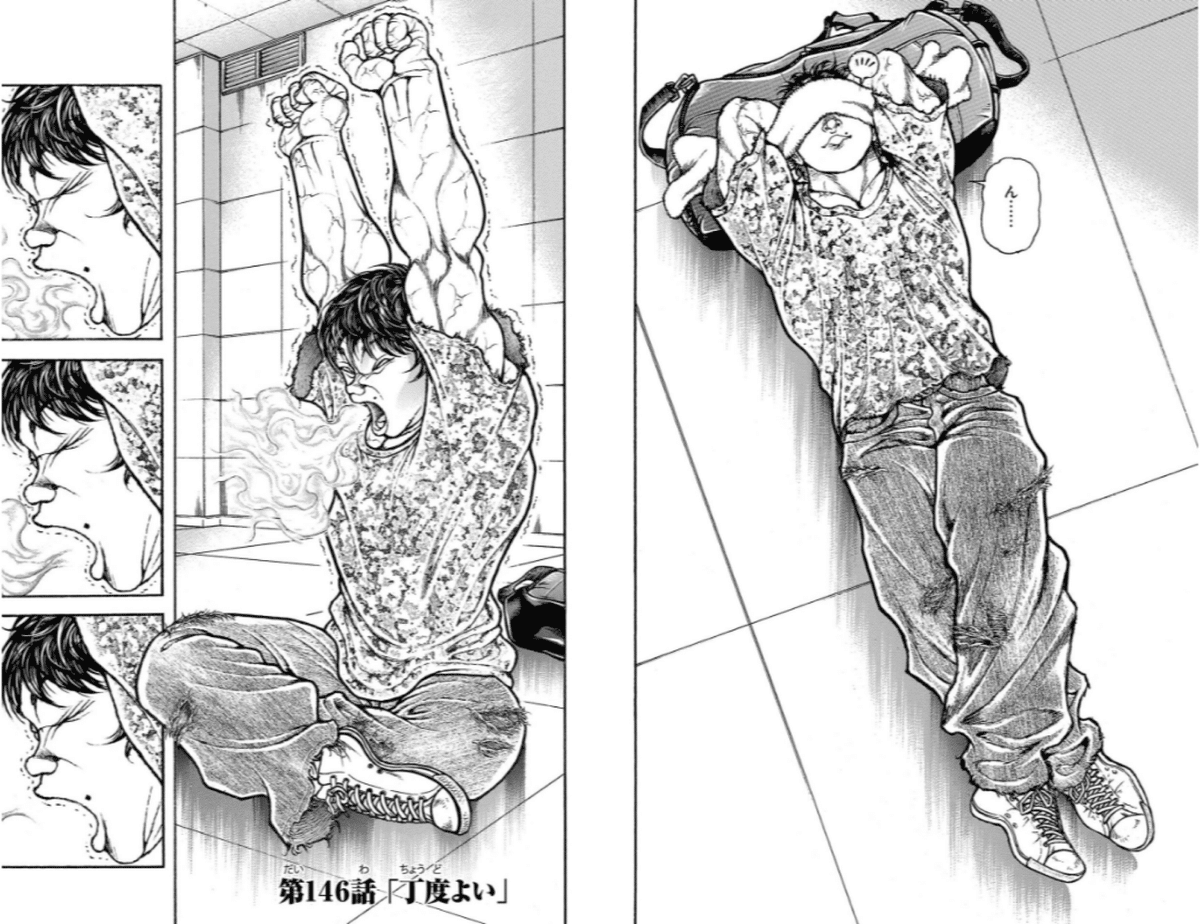

⑨:刃牙は何に「救われた」のか

完全に「人殺し」となった宿禰と刃牙の最終戦。結果は秒殺。一撃で刃牙が勝利した。

にも関わらず刃牙は宿禰のことを凄まじい強敵とかいうし、なんか宿禰が上から目線だし、刃牙は「その言葉救われるなァ」とかいう。リップサービスにしてはやりすぎだし意味不明だと思っていた。

正直に言ってここの最終戦のくだりが『バキ道』において最も難解であった。

そもそもの問題として、刃牙はこの最終戦、真面目に戦っていない。

服は普段着のままだし、首にタオルを掛けたままだし、ウォームアップを一切していない。あろうことか寝起きで戦いに臨んでいる。

小結・炎と戦う前には、範馬刃牙流の四股までやっていたのに――である。こんな不真面目極まりなく、傍からはどう考えても舐め腐り100%で試合に臨み、そして瞬殺しているにも関わらず、試合後には宿禰を持ち上げるような発言をする――これが不可解で、矛盾しているように思えた。

たとえば真面目に準備をして、結果として宿禰を瞬殺したのであれば、刃牙が試合後に宿禰を持ち上げる発言をしても、まあ筋が通る。「余裕で一撃だったのにリップサービスがいいですね刃牙ちゃん」ぐらいに感じていたはずだ。

逆にこの不真面目100%で挑んで、瞬殺したあと、宿禰をボロクソこき下ろすならばそれもそれで筋は通るだろう。アライJr.にした時のように、短く辛辣に相手を否定してもいい。

試合前は不真面目だったくせに試合後は過剰に持ち上げる。舐め腐りとおだてが50%50%でミックスされたような矛盾。これが非常に意味不明で不可解に思えたのである。

――『バキ道』のテーマに気づくまでは。

さて、最終戦での刃牙だが、前述した通り様子がおかしい。普段着のまま、首のタオルもそのままに試合に挑んでいる。ウォームアップもなしだ。つまり、極限まで「普段のまま」であるといえる。言い換えれば「戦うスタンスではない」のだ。

これはつまり、宿禰の土俵に立たないということを示唆している。

スタイルを持たない刃牙は、相手に合わせて自在に型を変える。逆説的に言えば、戦うということは、相手に合わせるということを意味する。

『バキ道』でいえば、小結炎と向き合い、彼に合わせたからからこそ様々な型を使い、最後には相撲の構えまでやってみせた。それは戦いの中で刃牙から繰り出される言葉のようなものと言っていい。

「戦い」と「コミュニケーション」が一体であることは、ここまでシリーズを読んできた皆様も知っていることだろう。言葉で語るよりも雄弁に、刃牙は拳で語って見せる。

翻って宿禰戦だ。

宿禰は、完全に「人殺し」として刃牙と戦うつもりでいた。そんな宿禰に対して正面からぶつかることは、相手の主張を受け取ることを意味する。宿禰と戦うということは「ああ、貴方は人殺しなんですね。じゃあ私はこういう対応を取ります」という会話、相手が「人殺し」であることを肯定する行為に他ならない。

だからこそ、刃牙は徹底的に戦うことを避けた。「戦いの準備すらしない」。徹底的に、「人殺しに加担しない」のだ。

愚地独歩は、蹴速に対して最後まで「競技者」であり続けた。「人殺し」を相手にしても「人殺し」にならないという選択をしてみせた。

では刃牙は――?

刃牙は自身が「人殺し」にならないのはもちろん、戦いの土俵にすらあがらないという選択をした。いわば、宿禰の「人殺し」性すら否定してみせたのである。

これは、相当に重い『拒絶』である。対話そのものの拒否だ。ある種、これ以上ないほど残酷な行為だと言っていい。

会話をしようとした人間に対し、相手が言葉を発する前に「知るかボケ」と切って捨てるようなものだ。

それは二代目・野見宿禰という存在を、根本から否定するような拒絶。

存在意義そのものを切って捨てる行為。

刃牙本人からしても、非常に重い選択だったことは想像に難くない。

試合が終わったあとも、刃牙の心に圧し掛かる重石のようなつかえだっただろう(だからこそ、宿禰のことを恐ろしい強敵だとフォローしているのかもしれない)。

ゆえに、試合後の会話につながってくるのだ。

刃牙は、宿禰相手に直接語る。それは一種の懺悔のような言葉だ。

「野見宿禰と真っ向勝負などできない(それは宿禰の中に『人殺し』の価値観があることを肯定する行為だから)」

刃牙の言葉に対し、宿禰は答えを返す。

刃牙の行為が「正しい選択」だった――と。

だから刃牙は「救われた」と安堵したのだ。

自分が否定した相手が、他の誰でもない宿禰本人が、刃牙の選択を「正しい」と認めた。

だからこそ、刃牙はその言葉に「救われた」のである。

以上が『バキ道』のテーマについての、私なりの解釈だ。

⑩:ジャック・ハンマーと『刃牙らへん』のテーマ予想

さて、この記事ではいままでジャック・ハンマーに触れずに来た。ご存じの通り、ジャックは『バキ道』の次回作『刃牙らへん』でフィーチャーされており、おそらくメインテーマを担う重要なキャラクタになっていると予想される。ゆえに、最後にまとめて解釈していこうと思う。

ジャックは歯をすべてチタンに変え、咬合力を鍛え、『噛道』というオリジナル流儀を携えて帰ってきた。そして宿禰と戦い、なんと勝利まで収めてしまう。

ここまで読んでいただいた方には予想がついているだろうが、文句なしの「人殺し」側だ。

戦いにおいては相手の欠損が不可避なレベルの技だし、頸動脈を嚙みちぎれば、失血死を招きかねない(よく宿禰は無事だったな……)。宿禰との立ち合いにおいても「力士の命」である小指を噛みちぎり、吐き出さずに食べてしまった。ジャックが「人殺し」として帰ってきたことは、疑いようもないだろう。

そして、「競技者」であるグラップラーたちに宣戦布告する。刃牙、本部、独歩、克巳、渋川……お前たちでは勝てない、と……。

『バキ道』でのジャックの活躍は以上となる。

では、ジャックが『刃牙らへん』で担うテーマとは何になるのだろうか。ちょっと予想してみようと思う。

刃牙シリーズではテーマの揺り戻しが良く行われる。今回も『バキ道』が『刃牙道』であったテーマから発展していったように、『刃牙らへん』では『バキ道』のテーマについてさらに深堀していくのではないだろうか。

『バキ道』では、「グラップラーは宮本武蔵を追放したが、そんなグラップラー自身もまた、初代宿禰や蹴速のように、力比べを望み、その結果自分や相手が死ぬことになったとしても良しとする『人殺し』なのではないか?」という問いに、NOを突き付け続けてきた。力士たち「競技者」と戦うときはもちろん、蹴速や宿禰などの「人殺し」サイドと戦った際も、だ。

しかしながら、こうも思わなかっただろうか。「ちょっと……『人殺し』とグラップラーの実力差がありすぎないか?」と。

独歩VS蹴速は、実質最初の打ち合いで勝負が決まってしまった。刃牙VS宿禰も、秒殺一発KOだ。まったく苦戦する要素のないほどの実力差があったゆえに、独歩も刃牙も「人殺し」にならずに済んだのではないか?

だが、もしジャックがこのまま順当な流れでグラップラーと戦うのであれば、さすがにこうはならないだろう。だとすれば、

「もし、戦う相手の『人殺し』が強く、殺さなければ殺されるという状況になった場合でも、グラップラーは『人殺し』にならずにいられるのか?」

といった具合になるかもしれない。

とはいえ、シリーズが変わればまったく予想がつかなくなるのもお約束だ。なんかいまジャックが勇次郎とディナーとかしているし、おそらく予想とは全然違うテーマになるんじゃないかな……と思っている。

ジャックと宿禰のキャラクター性の違いもある。ジャックは確かに「人殺し」としての精神性を有して帰ってきたが、宿禰との決着のあとに言葉には出さないものの、相手をリスペクトしているような描写も見られた。

『刃牙道』も『バキ道』も「道」の話をしていたわけだが、次のシリーズの名称は『範馬刃牙道』ではなく『刃牙らへん』だ。もしかすると、ここでいったん「道」の話は一区切りつけて、まったく新しいテーマになるということもあるだろう。

なんにせよ、予想はまったくつかないと言っていい。

(テーマ予想するって言っておいて結局「予想できません」ってどうなのよ)(まあいいじゃん……)

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?