【井戸尻考古館】3館企画展示「行って縄文 来て縄文」を見に行く

はじめに

富士見町の井戸尻考古館では、恒例の3館共同の企画展示が始まりました。今年のテーマと展示は「行って縄文 来て縄文」(2023.7.6~11.23)です。

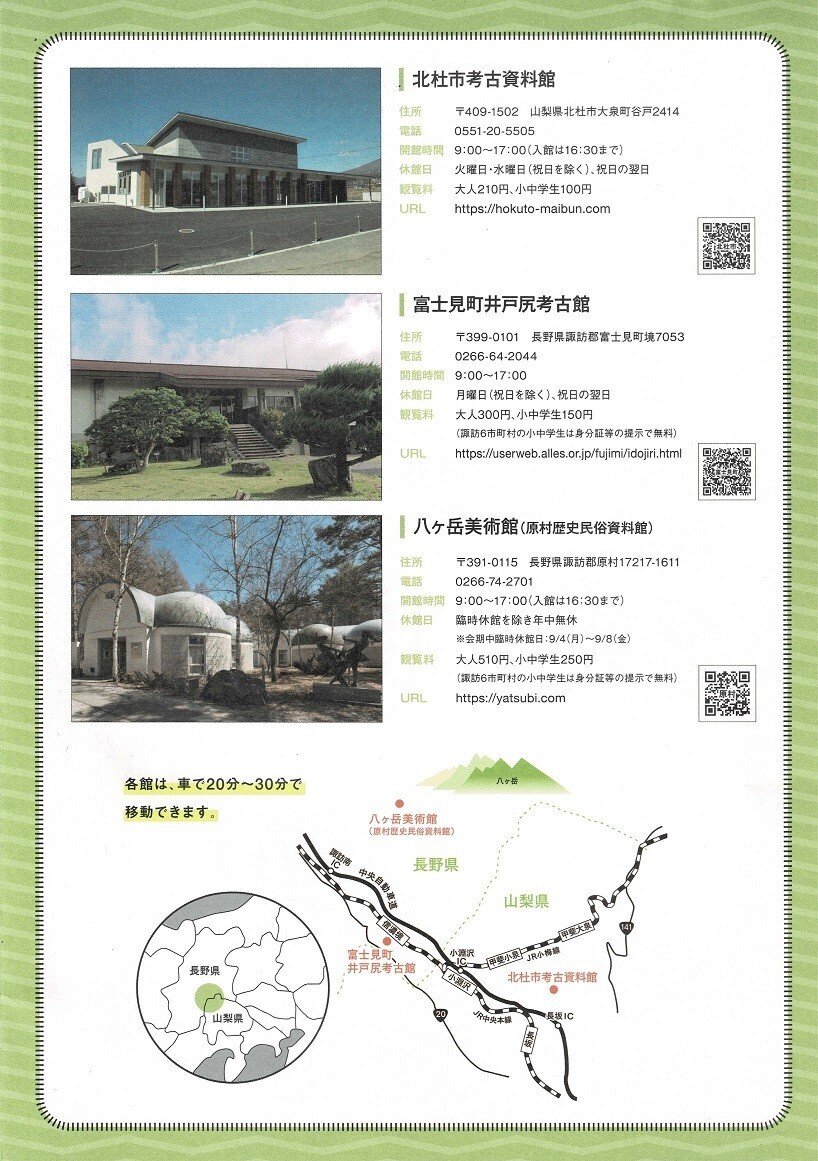

県をまたいで八ケ岳定住自立圏共生ビジョンを締結した3市町村にある博物館が共通のテーマで企画展示を行っているものです。3館とは

・長野県富士見町・井戸尻考古館

・長野県原村・八ヶ岳美術館

・山梨県北杜市・北杜市考古資料館

です。

表題の画像は受け入れられた事例として挙げている縦状区画文深鉢(藤内遺跡)です。

行って縄文来て縄文

今年のテーマは「行って縄文来て縄文」(2023.7.6~11.23)です。縄文時代の文化交流をテーマに3館がそれぞれの展示を展開します。案内のチラシはA4の2つ折りで恒例のスタンプラリーの台紙を兼ねています。

スタンプラリー完成すると後からでも、特典のマグネットまたは缶バッジが頂けます。受付で特典をもらうだけならば入館料はいりません。

他の会場の様子はこちらをご覧ください。

井戸尻考古館では、町内の藤内遺跡(出土品の多くが重要文化財)の遺物から物的交流のほか、世界観や情報の交流に迫ります。

担当のS学芸員に伺ったところ、およそ半分は普段展示しない資料を公開するように心がけているとのこと。さらに初公開の資料のうちの2点は急遽接合して公開を迎えたものがあるそうです。

藤内遺跡

今回取り扱う藤内遺跡は、考古館の北、信濃境駅からは500メートルほどの距離にある縄文時代中期中葉の遺跡です。

「神像筒型土器」「半人半蛙文有孔鍔付土器」などの井戸尻を代表する土器が出土しています。これらは2002年(平成14年)に国の重要文化財に指定されています。

詳細は井戸尻考古館の公式をご確認ください。

受け入れられ、変容した土器文様

前半は、受け入れられた事例として縦状区画文深鉢の成立の過程を説明しています。

独立ケースにあるのが藤内遺跡の縦状区画文深鉢です。画像はやや暗めになってしまいましたが、その名の通り縦方向に区画され、横や斜めの線などが入っています。

筒形の土器の多くに見られるそうで、神像筒形土器の地紋にもみられます。

こちらのケースで変遷に関わる事例を紹介しています。

まず左の土器は、北陸地方の中期中葉の新崎式系土器が八ヶ岳山麓で作られたものです。まだ縦状区画文にはなっていません。その隣になると区画文やJの逆の形など藤内式の特徴が表れています。

(右) 縦状区画文深鉢、藤内遺跡(藤内I式、中期中葉)

北陸系の縦入組文からの変遷を表したパネルがあります。左から3番目が上記画像の新崎式系土器で4番目が独立ケースの縦状区画文深鉢です。

展示には、藤内I古式ということで、やや古く縦状区画文成立期と考えられる下に丸みを帯びたの縦状区画文深鉢のほか、横、斜めで区画を作りひたすら細かい線で埋めている藤内I式の縦状区画文深鉢があります。これらは今回初出となるそうです。

(右) 縦状区画文深鉢、藤内遺跡(藤内I式、中期中葉)

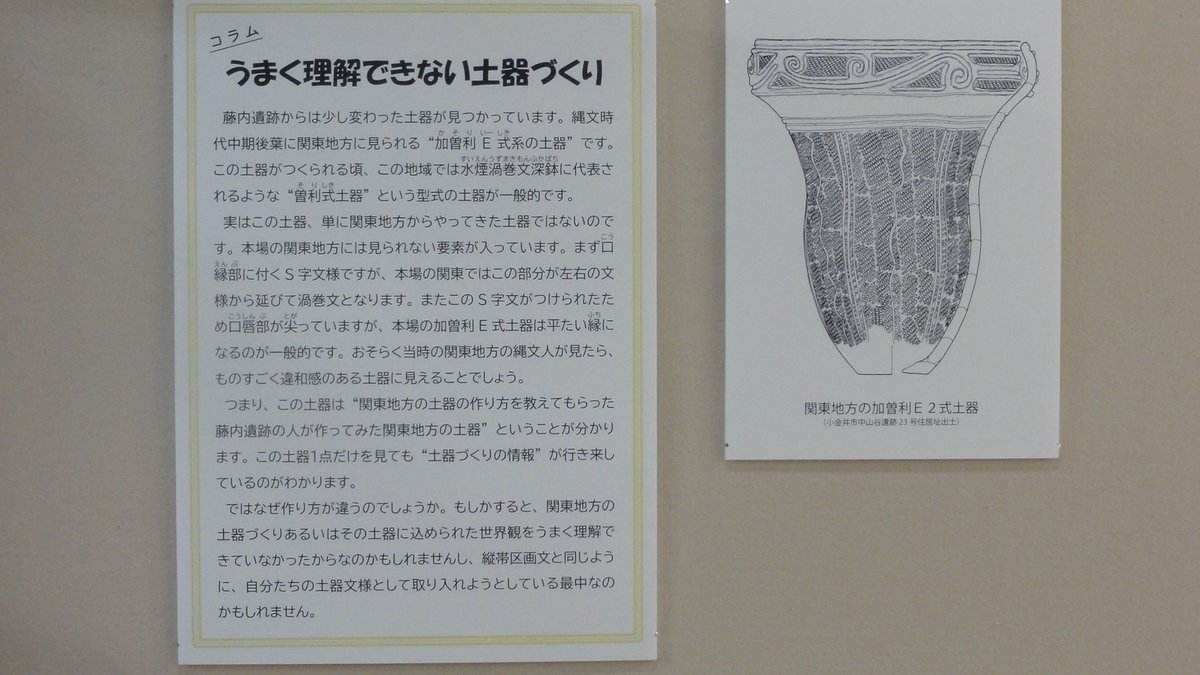

さらに大型の土器は藤内遺跡の加曽利E式土器風の土器です。

同じく受け入れられた例として関東地方の加曽利E式土器風の土器ですが、ところどころ相違点があります。「関東地方の土器の作り方を教えてもらった藤内遺跡の人が作ってみた関東地方の土器」と解説されています。

S学芸員によれは、現代でも中部高地の土器を見慣れている人の感覚ではこの土器は加曽利E式土器に似ていると言うでしょう、しかし関東の人がみると加曽利E式ではないと断言されてしまう代物だといいます。

例えるなら俳優さんが関西弁のセリフをしゃべってもネイティブ関西人からみれば無理やり関西弁をしゃべっていると思うような感じです。

そうした土器になった理由についてS学芸員は、土器に込められた世界観を理解できていない、あるいは、自分たちの文様に取り入れる段階であったのではと推察しています。

山麓から広がる土器づくり

後半は、八ヶ岳山麓から広がっていった事例として有孔鍔付土器のうち、竹筒形有孔鍔付土器を紹介しています。

有孔鍔付土器は半人半蛙文有孔鍔付土器が特に有名ですが、口縁部が平らで鍔状の突起の帯がめぐり、孔が開いているとという特徴がありますが、そうした特徴のほかは文様や形は様々なようです。

そうした中から規格性の強いと言われる竹筒形有孔鍔付土器を採り上げています。竹筒のようで、鍔も竹の節のようです。竹筒形有孔鍔付土器は関東甲信地域から18例発掘されているそうです。

まず藤内I式の竹筒形有孔鍔付土器を2点紹介しています。左側はよくみると鍔がありますせん。孔もどことなく大雑把に間隔がひらいているように感じます。

その隣は、典型的な竹筒形有孔鍔付土器になっています。時期はどちらも藤内I式のはずですが、理由は分かりませんでしたが違いがあります。こちらは初出の資料です。

(右) 竹筒形有孔鍔付土器、藤内遺跡(藤内I式、中期中葉)

こちらは北杜市の遺跡から出土したものです。3館共同企画として北杜市から借用しているそうです。テーマに合わせて土器も3館で"行ったり来たり"しているそうです。

曽利遺跡の竹筒形有孔鍔付土器

「速報展示」として見事な完全体で知り出された竹筒形有孔鍔付土器があります。本年度の曽利遺跡の発掘調査で発掘された大きなこぶのある有孔鍔付土器です。「できるかな」のゴン太くんの鼻ににていることから作業員さんたちからそう呼ばれていました。

6月10日の現地説明会では取り上げ前の状態にありました。現地説明会の終了後、作業員のみなさんと取り上げたそうです。

こぶの内側は空洞になっています。しかし、前述の北杜市から借用のものは双眼の顔の内側は空洞です。しかしこのようにこぶのついた竹筒形有孔鍔付土器は類例がないそうです。

筆者の現地説明会の記事です。公開前ということで撮影画像のネット、SNS等への掲載に制限がありました。

おわりに

世界遺産「星降る中部高地の縄文世界」として登録以降、中部高地の縄文は、和田峠などの黒曜石や日本海翡翠、山梨の水晶などモノの移動、交流は紹介され知られているところです。こうした交流にはもちろん人がいてモノだけではなく、土器の作り方や精神性のような情報伝達も行き来していたと考えるところが井戸尻考古館的なテーマだと思いました。また有名な藤内遺跡から分かる事例により身近に交流をイメージできるのではないでしょうか。

7月の井戸尻史跡公園は大賀ハスが咲いています。ハス見物の帰りに考古館をのぞいて見るのもよいと思います。

参考資料

井戸尻考古館「3館共同企画展 行って縄文来て縄文」展示解説シート、2023

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?