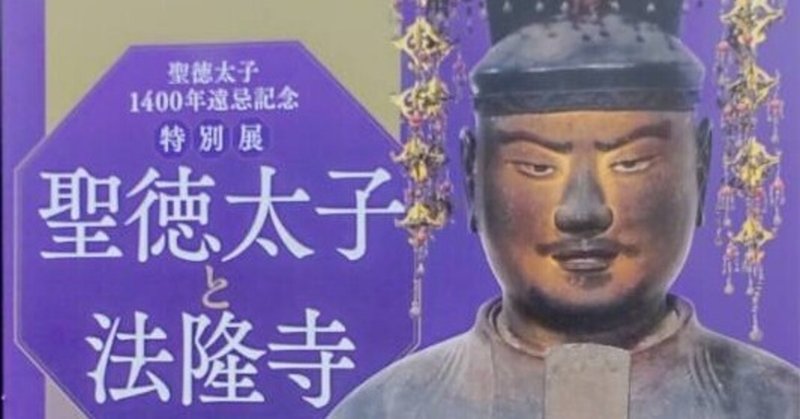

「聖徳太子と法隆寺展」エンタメ視点

聖徳太子といえば「お札にもなった教科書の人」ですが

実は衝撃のビックリ伝説が数多く残っています。

想像力を刺激する、ある意味オカルト的逸話の数々。

しかもその証拠となるような巻物や縁の品々を

長年、法隆寺や宮内庁や関係各所が保管していて

今、東京国立博物館で、間近に拝むことができるんです。

「聖徳太子と法隆寺展」に足を運んだ多くの方は

おそらく歴史的重要な国宝なり文化財として

展覧会をご覧になっているかと思いますが

私の楽しみ方はオーパーツの「水晶のドクロ」とか

寺に伝わる「河童の手」とかを

見るのとほぼほぼ同じマインド。

そんな不埒な楽しみ方、どうかお許しください。

上野の東京国立博物館へ行ってきました。

南無仏!

聖徳太子が二歳のとき。

釈迦の命日に僧侶たちが祈っていると

太子もすっくと立ち東の方に手を合わせ唱えました。

な~む~ぶつ!

すると合わせた太子の手のひらから、仏舎利がこぼれ落ちたのです。

仏舎利とは釈迦の骨。

ちなみに左目の骨だそうです。釈迦の。

それが時空を越えて、インドから斑鳩の太子の手に飛び込んだという奇跡!

今回、その仏舎利が水晶の五輪塔に入れられて展示されています。

パネルのすぐ向こうに釈迦の左目の骨が!

水晶のなかに入ってますのでよ~く目を凝らして見てください。

ん?

どこだ?

ん?

・・・・舎利というより砂利??

というような小ささですが、これが見られるってすごいですよね。

阿弥陀からの手紙

父の用明天皇が病気の時、16歳の太子は日夜、父の看病をし、香炉を捧げて祈り続けていたそうです。

父の病気平癒を祈る太子の姿は「孝養像」と呼ばれ

数多く描かれており、今回の展示でも見ることができます。

伝説はここから。

祈りもむなしく用明天皇はお亡くなりになります。

聖徳太子は亡き父を弔うべく、七日七夜にわたって念仏を唱え

その功徳を善光寺の阿弥陀如来に手紙を書いて伺いました。

善光寺では阿弥陀如来像の前に太子の手紙を置いたそうです。

すると厨子がパッカーンと開き

中に手紙が吸い込まれていくではありませんか。

僧侶が腰を抜かしていると

やがて三通の太子あての錦の手紙が現れたのです!

阿弥陀如来、直筆の手紙

という伝説なんですよ。衝撃的すぎませんか。

さらにすごいのはその手紙が今でも保管されているんです。

それを、火災もあったのに、きちんと現代に残したってのに

法隆寺の執念と、皇室の歴史の重さを感じますよね。

手紙を読んだ太子は言いました。

「決して見てはいけない」

ですから厳重に厳重に四重の立派な箱に厳封されてます。

そのマトリョーシカな箱も展示されてます。

手紙、何が書いてあったんでしょうかね。

読みたいな~。本当に書いてあるのかな~。

見ちゃったそうです、明治時代の文部省役人。

神仏分離政策で聖域がなくなった隙間の時代に。えいっと。

三通の内容を読んだ上に、うち一通の全文を写したそうです。

グッジョブ!!

その写し、展示されてます、今、上野に!

手紙の内容を私が超意訳しますと

太子、七日間もよく頑張ったね。さすがだね。

私(阿弥陀如来)は人々を救うのに忙しいよ~。

太子もいろんな人、救ってよね。君ならできる!

クリスマスのサンタさんの手紙風!

この仏教ファンタジー、ロマンあるー。ときめくー💛

聖徳太子=?

今回展示されていた聖徳太子像、調査をしたところ

内部にミニ救世観音像が発見されました。

聖徳太子像のなかの救世観音。

これは聖徳太子が観音様の化身であるという伝説を表現しています。

なんで聖徳太子が観音様の化身かというと、ある夢から来ています。

ある皇女の口に観音菩薩が飛び込み胎内に入る、という夢を見ます。

そのときに身籠もったのが聖徳太子なのです。

だから聖徳太子は救世観音菩薩の化身とされているそうなんです。

しかし、この話、イエス・キリストの受胎告知と似てませんか?

さらに太子は厩戸皇子という名で呼ばれています、馬小屋で生まれたから。

馬小屋で生まれた?

これもイエス・キリストと同じ。

共通点ふたつ!

こういうのワクワクしますね。

勝手にその理由を考えてみます。

まず、聖徳太子=観音様=キリスト と全てをつなげてしまうトンデモ説。

これはあまりに飛躍がすぎてて魅力を感じません。

キリストの伝承が日本まで伝わり、当時の聖人だった聖徳太子にあてはめてアレンジされた説。

そう唱えた研究者の方もいらっしゃるそうです。

我ながら気に入っているのは

「超人というものは受胎告知され、馬小屋で生まれるものだ」というのが

人類の普遍的無意識にある説です。

古代、ナザレの人々と飛鳥の人々の無意識がつながっていたかと思うと

壮大だわ~。

釈迦のお古

糞掃衣。ふんぞうえ。と読むそうです。

え、トイレ掃除をするとき用の服?

なんてことを思ってしまいましたが

「不要になったぼろ裂を洗い清め、重ね合わせて縫い綴った袈裟」

だそうです。

太子が使った糞掃衣が展示されています。

八世紀にボロだったため、もう本当にボロボロ。

なんと、なんと、この聖徳太子糞掃衣、

もともとは釈迦が使っていて、勝鬘夫人という伝説的仏教徒が引き継ぎ

太子の手に渡ったそうです。

つまり、釈迦のお古ですよ。

こういう「釈迦が着てた」とか「釈迦が使ってた」って

インドやチベットにもあるんでしょうかね?

たとえばキリストが使ってたものとか、ありましたっけ。

聖骸布とかくらいですかね?

これはすごいですよね。

私、法隆寺の世界って

聖骸布のように真実かどうかを変に追求しない情緒が非常に好きです。

無粋にX線とかかけないでいい。時代検証とかしないでください。

“と、いわれている”

ってだけで、ジュン♥ってしちゃうんですから。

こりゃ頭のいい人のノート

と、言いつつ、これは本当の本当であってほしい

というブツがありました。

「法華義疏」

法華経の内容について太子が解説した書物だそうです。

推古天皇に法華経を解説したときを描いた絵とかもありました。

これがですね、草稿ということで

ところどころになおしがあって

棒線で修正や上から紙を貼りつけたりした跡があるんです。

それが妙にリアル。1400年を越えて生生しい。

マジで太子がいろいろ考えながら書いてた感あります。

だって、写本の人が書くなら、最終稿を写すだけですから

チマチマと手直ししないですからね。

私、ちょっと太子をオカルトヒーローとして面白がってましたけど

この書には「賢さ」をすごい感じるんですよ。

比較的、小さい文字でサッサカサッサカ書いてるっぽいけど

内容はわからないけど、

これ書いた人、絶対、有能だね感がすごい。

こりゃ頭のいい人のノートだ、間違いない。

聖徳太子って格別に賢かったのは確かな気がする。

ノートだけでオーラ感じるって、すごい。

やっぱりこれだけ1400年も神格化される理由はあったんだな、と

思いましたよ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?