北欧の「Fika」のように、日本の「Kissa」を世界に広めたい

4月13日は喫茶店の日。1888年、東京・上野に日本初の喫茶店「可否茶館」を開業したことが由来だそうです。今日はそんな喫茶に関連して、制作を担当した英語版冊子「Kissa」の話です。

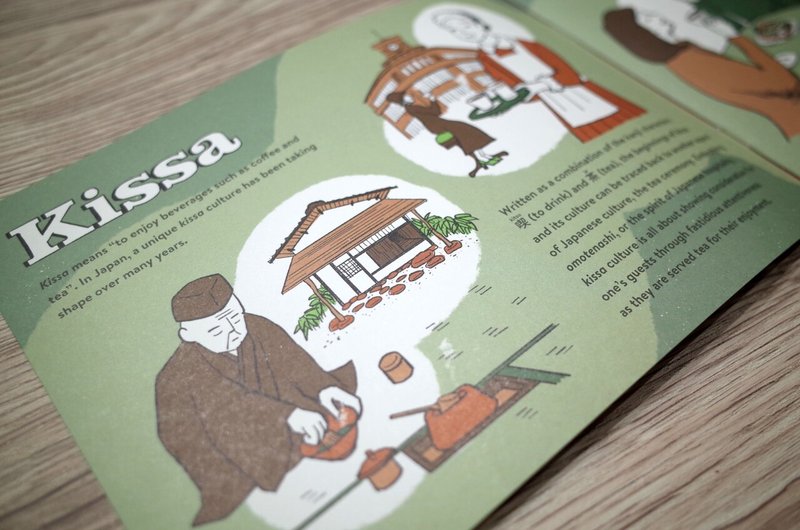

日本のコーヒー文化を紹介する英語版冊子「Kissa」

「Kissa」は海外からきたお客様に日本のコーヒー文化を紹介することを目的に作った冊子で、東日本コーヒー商工組合が発行しています。私は「Kissa」のコンセプトメイキングから、日本語原稿、全体のディレクションまでを担当しました。

コンセプトを考えるにあたり、コーヒーのある場所を想像すると、まず出てきたのがカフェ。CafeSnapをやっていて常日頃から思っているのですが、日本のカフェは世界的にみても特殊です。

北欧、イタリア、オセアニア、アメリカ、最近ではアジアからもインスパイアをうけたカフェが存在します。そして、嬉しいことに日本独自の喫茶店という文化も存在していて、日本のカフェには多様性があります。

そんななかで日本のコーヒー文化をどんな切り口で紹介するかを考えていた時に思いついたのが“喫茶”という言葉でした。

せっかく作るなら、すでに世界共通語になっている「Sushi」や「Kawaii」みたいに日本語を使いたいとは思っていたのですが、まだ認知度の低い「Kissa」をタイトルにするのは、ややチャレンジングな提案だったかもしれません(笑)

ただ、北欧の「Fika」のように、誇れる日本のコーヒー文化「Kissa」を世界に広めたい。そして、それを海外の方だけでなく、日本の方にも改めて気づいてほしいと思ったのです。

“おもてなし”こそ、Japanese Coffeeのエッセンス

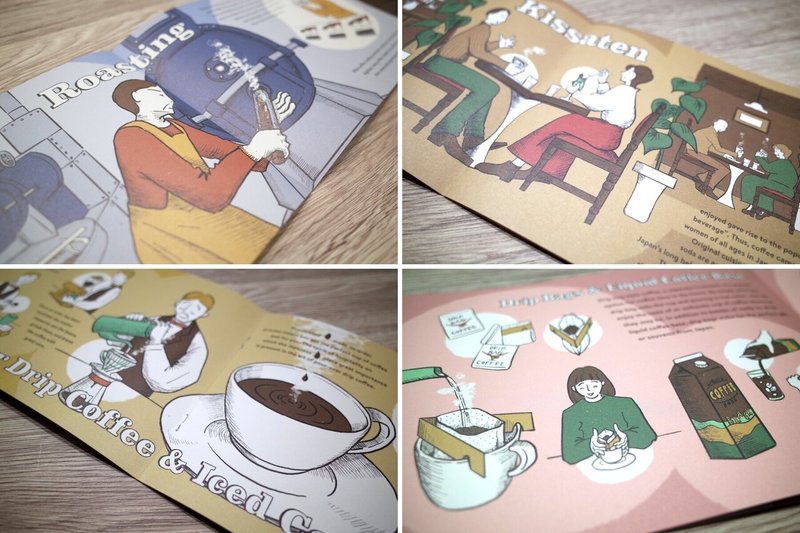

たとえば、喫茶店でマスターが一杯ずつハンドドリップで淹れるコーヒーは、日本で暮らす私たちにとっては当たり前の光景ですが、世界的には珍しいことです。

というのも、一杯ずつ淹れるには手間も時間もかかって、ビジネス的には非効率。それをやってのけるマスターや喫茶店にあるのが、“おもてなしの心”だと考えています。

冊子のなかでは、日本ならではのホスピタリティ精神として、“omotenashi”と日本語で表記していて、“おもてなし”のルーツにある茶道についても触れています。

「客人を思いやり、細かな心配りをもって、お茶を提供し、お楽しみいただく」

日本の喫茶文化に影響をうけているコーヒー屋さんのひとり、ブルーボトルコーヒー創業者のジェームス・フリーマンさんも、「日本の喫茶店でマスターがゆっくり時間をかけて淹れるコーヒーに感銘を受けた」と、さまざまなところで語っています。

コーヒーは世界中で飲まれていますが、それを作るとき、差し出す時に添えられる“おもてなし”こそ、Japanese Coffeeのエッセンスだと、私は考えています。

喫茶店に宿る、自由と規律と調和

コーヒーのあるところには人があつまり、身分や立場を超えて語りあうことができる。冊子のなかでも大きく取り上げているのが、“喫茶店”です。ここ数年のレトロブームで若い人をふくめ、改めて喫茶店の素晴らしさが注目を集めています。

「長く愛されている喫茶店には自由と規律、そして調和があります」

冊子のなかで書いたこの一文。相反することを言っているようで、「海外の方に理解してもらえるだろうか……?」と思ったけれど、とても伝えたかったこと。これは喫茶店だけでなく、素敵なカフェにも共通することだと思います。

Kissaをあらためて知るきかっけに

この冊子は海外からのお客様が増えてきたら、東日本コーヒー商工組合に関連する喫茶店やお店で本確的に配布予定なので、内容はちらっとしか紹介できないのですが、喫茶、喫茶店、ハンドドリップコーヒー、アイスコーヒー、自家焙煎、ドリップバッグ、コンビニコーヒーなど、日本ならではのコーヒー文化が登場します。

見つけたらぜひ手に取ってみてくださいね!あらためて、日本のKissaを知るきっかけになったら嬉しいです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?